いきなり私の個人的な話で恐縮なのですが、私の父は認知症になったことで、元々の陰気な性格に拍車がかかってしまいました。

テレビを見れば悪口を言い、口を開けば文句を言う。

家族もなるべく同じ部屋にいたくない!となってきていて、どうしたらいいのかわからなくなることがあります。

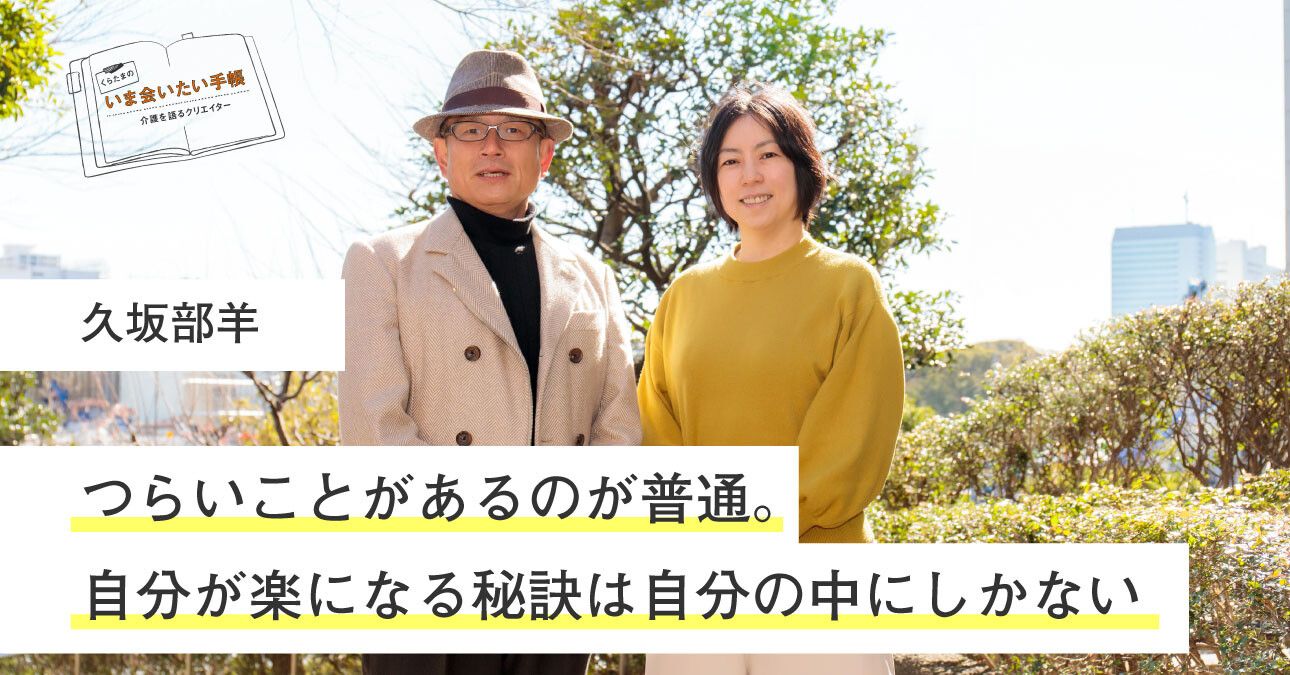

医師と小説家の二刀流で活躍する、久坂部羊さんが今回のゲストです。在宅医療や高齢者医療の現場を間近に見てきた久坂部さんは2019年、認知症介護の実態を描いた小説『老父よ、帰れ』を書いています。老人ホームから認知症の父を自宅に引き取ることにした主人公・好太郎。そこで待ち受けていたものとは…。漫画家くらたまと家族の介護について語り合いました。

くらたま

くらたまいきなり私の個人的な話で恐縮なのですが、私の父は認知症になったことで、元々の陰気な性格に拍車がかかってしまいました。

テレビを見れば悪口を言い、口を開けば文句を言う。

家族もなるべく同じ部屋にいたくない!となってきていて、どうしたらいいのかわからなくなることがあります。

久坂部

久坂部老化現象は、悪いところがどんどん強調されていって、意地悪な人はもっと意地悪に頑固になっていくのが普通です。

なので、そうなるんだということを知って心の準備をしておく、あるいは最悪の状況をイメージしておけば、ある程度は受け入れられると思うんです。

逆に、「昔はもっと優しかった」とか、「なんでこんなふうになっちゃったんだろう」と思い始めると、どんどん苦しくなっていきます。

くらたま

くらたまそれ、まさにうちの母が一番言うセリフですよ!

久坂部

久坂部ご本人はとてもつらいんです。自分がどんどん衰えていって、ダメになっていく。それを周りから指摘されると、もっとストレスになる。そして、いつしか介護する側もされる側も感情をこじらせていってしまう…。その状況でいい介護なんてあり得ません。そうしたケースをたくさん見てきました。

くらたま

くらたま年を取り、衰えていくことへの理解が、まず全員に必要なんですね。

久坂部

久坂部そうですね。だから、認知症の介護とか、年を取るとこういうことが出てくるんだよということを知ってもらいたかったので、小説を書きました。

――高齢になると、わかっていても答えられないことがあるのです。それをわからないと思われるのは屈辱です

(『老父よ、帰れ』P4より引用)

くらたま

くらたま 久坂部

久坂部いつまでも若いときの姿にこだわらないのが第一かもしれません。世の中にあふれる、「いつまでも元気でいきいき」という情報に惑わされないで、自然に年を取っていくことを受け入れる。

うちの父は、年を取って衰えてきたら「順調や」って言っていました。

くらたま

くらたまわぁ~、衰えてくることが「順調」かぁ。それは考えたこともなかったです。

久坂部

久坂部変に元気だったり活動的だったりすると、逆に危ないんですよ。

「年寄りの冷や水」という言葉があるように、いつまでも若いと思って走ったら転んで大怪我とか、大変な勘違いをして迷惑をかけるとか、実はリスクがいっぱいなんです。

生きていれば、病気や老化、死は普通のこと。それなのに、「なんでこんなふうに」と悩む人を見ていると、人生がもったいないなと思います。

くらたま

くらたまあぁ〜、その言葉を母に伝えたい。母は、父がもうちょっと改善するんじゃないかとまで思っていますから。

久坂部

久坂部「期待」は良くないんですよ。『老夫よ、帰れ』にも書きましたが、多くの人はそれを「希望」と置き換えて肯定しているけど、良くないです。

くらたま

くらたま「期待」と「希望」は同じですか?

久坂部

久坂部冷静に見れば、どちらもありえないことへの願望ですよね。

くらたま

くらたま正解を求めてしまうことが、かえってみんなを苦しめてしまうわけですね。なんで期待してしまうのでしょうか?

久坂部

久坂部世の中にいい話とかきれいごとが広まりすぎていて、本当のイヤなこと、認知症や介護の現実の不都合な真実については、誰も言わないからではないでしょうか。

私は嫌われるのを覚悟で、人がイヤがることを書いているんです(笑)。

くらたま

くらたま主人公・好太郎のように、介護を身内がすることには賛成ですか?

久坂部

久坂部作品では、失敗例を書いたつもりです。頭でっかちなエリートによくありがちな、正しいといわれることをそのままやってみたら、現実に翻弄されてしまう。

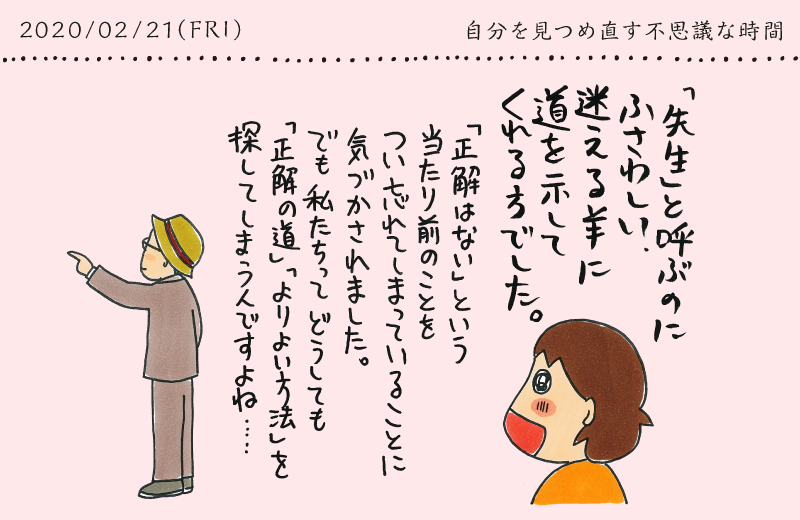

ただ、私はすべてのことにいい面と悪い面があると思うので、家に引き取ることにも、引き取らないことにも、両面があると思います。一概に、いい悪いは言えないんですよ。だけど、多くの方はこれという正解を求めるから、苦しくなるんです。

くらたま

くらたまなるほど!

久坂部

久坂部正解はないんです。どの道を行っても、いいことも悪いことも両方ある。とくに介護では、「こうすればいい」ということを求めてはいけないんだと思います。

くらたま

くらたま作品では「薬が認知症に効くものではない」とか、これをお医者様がおっしゃって大丈夫なのかということまで書かれています。

久坂部

久坂部そう、実は世界中で認知症が治ったという患者さんは一人もいないんです。

予防法、予防薬もいろいろありますけど、それをやっていたら認知症にならなかったのか、やらなかったから認知症になったのかっていう、そんな話にも根拠はまったくありません。

――一般の人には心の支えが必要ですから、医者も製薬会社も有望なように言いますが、実際はほぼ気休めです

(『老父よ、帰れ』P120より引用)

くらたま

くらたまそうなんですね。

久坂部

久坂部そもそも、認知症っていう病気の本体はわかっていないんです。症状によって分類はされていますが、本体はわかっていない。そんな段階で、治療法も予防法もできるわけがないんです。

だから、認知症は治療や予防じゃなくて、ありのままを受け入れて否定しないようにっていう方が、いい介護になるんです。

実際に、上手に介護されているお宅は、認知症を治そうとか、これ以上悪くならないようにとか考えず、「大丈夫? 今日の気分はどう?」「これおいしいでしょ」といった介護なんですよ。

くらたま

くらたまありのままを受け入れて否定しないのが、いい介護。それはわかるのですが、現実はなかなか難しいような気がします。できるか自信がないなぁ~。

久坂部

久坂部自分が楽になる秘訣は、自分の中にしかないんです。相手をこうしてってやっていっても、仮にそこが変わったとしても、また次に出てくるだけです。認知症の介護で、家の中でウンコを壁になすりつけられるみたいな壮絶なシーンが語られることがありますが、それを受け入れられたら、すごく楽になるんですよね。

私は、父の介護をやりましたが、職業柄、ウンコや血液、吐物に対して、一般の方よりは免疫があったのかもしれませんが、全然、イヤじゃなかった。むしろ、自分でそういうことができるのは喜びでした。

――介護する側が、自分の都合に囚われていると、どうしても介護がむずかしくなります。認知症という現実は、介護者の都合にまったく関わりなく進みますから。自分の都合を捨て、虚心坦懐にお世話をする。これが望ましい介護に近づく道だと、私は思っています

(『老父よ、帰れ』P261より引用)

くらたま

くらたまいろいろとお話を聞いてきても、やっぱり輪をかけて陰気になっていく父に、なかなかやさしい気持ちになれません。受け入れられない自分がまだいるんですが…。

久坂部

久坂部ならば、もっとひどい父親をもっと見た方がいいですよ。暴力父親とか、ギャンブル依存症、アルコール依存症、虐待から何から全部というひどい父親に比べたら、すごくいいお父さんなんじゃないですか?

くらたま

くらたま確かに、そんなにお金を無駄遣いするというわけでもなく。

久坂部

久坂部だったら罪は軽いですよ。フィリピンパブに入り浸って、家を抵当に入れて借金して、最後はマニラに逃げた父親も私は知っています。

そんなトラブルがないだけで、感謝したくなるんじゃないでしょうか。

くらたま

くらたま確かに、それよりはずっとマシだ。でも、増えてきたお酒をなんとか止めさせたい…。

久坂部

久坂部いつ亡くなるかわからない状況で無理やりお酒をやめさせたら、「あのとき飲ませてあげればよかった」と、思いを残してしまいますよ。

だったら、ブランデーとかおいしいお酒も勧めてあげたらいかがでしょう。

くらたま

くらたま逆に「これくらいにしておきなさい!」って言いたくなっちゃいます…。

久坂部

久坂部それは逆効果で、飲みたくなる気持ちをたきつけているようなものです。

人間、「飲め飲め」って言われると「もういい」ってなるし、「飲むな」って言われると「あとちょっと」ってなるんですよ。

くらたま

くらたま飲むことで、父自身もイライラと怒りっぽくなるし、家族も困るので、両方が穏やかでいられるためには、飲まないのがいいのかなって思っていたんですけど、違うんでしょうか。

久坂部

久坂部もうちょっと飲ませてみてはいかがでしょう。怒りっぽくなって、もっと飲んだら寝ちゃいます。ただし、飲み過ぎて身体を壊して、亡くなるのが早くなるかもしれない。

くらたま

くらたまあぁ~、そう言われると、死のとらえ方によっても、介護や認知症との向き合い方が変わってきそうですね。

久坂部

久坂部死に対しても、私は絶対否定じゃなくて、いい面と悪い面があると思っているんです。

長生きすることがいいことと考えると、死は良くないことになってしまいます。ただ一方で、これ以上苦しまなくていいとか、迷惑をかけない、悩む必要がないとか、いいこともいろいろあるんです。

くらたま

くらたまそれは高齢者の死に限ることでしょうか?

久坂部

久坂部いや、誰でも同じです。もちろん子どもの死は悲しいですよ。

でも、それはその子がいい大人になるという前提で悲しんでいるんであって、こんなことになるんだったらもっと早く死んでくれていたらというケースも、実はいっぱいあるでしょう。

くらたま

くらたまでも、いまはいい子かもしれない。

久坂部

久坂部それは、いまいいから将来もいいという、根拠のない思い込みで安心しようとしているだけの話です。我々は、何が起こるかわからない現代に生きています。

私の身内にも、若くして亡くなった人がいて、当時はもちろん悲しいし嘆きましたけど、きっといい面もあるんですよ。

私はいつも子どもや妻の死を意識して生きているんです。長男は離れて住んでいるのでなかなか会えませんが、いつ長男の所轄の警察から電話がかかってきて、「亡くなっていました」という連絡が入るかわからないと思っています。

そうすると、たまに帰ってきて顔を見せてくれると、すごくうれしいんです。

くらたま

くらたま先生は、そういう考え方をいつごろ獲得されたんですか?

久坂部

久坂部海外での経験が大きいかもしれません。サウジアラビア、オーストラリア、パプアニューギニアと、海外で働いていたのですが、例えばサウジアラビアの場合、いまはオイルマネーで潤っていますけど、当時は、本当にいつどうなるかわからないという環境下の人が多かったんです。

元気で朝出かけて行ったお父さんが心筋梗塞で亡くなってしまったとしたら、その日の夜にはもう土に埋めているんですよ。

くらたま

くらたまえぇ~!

久坂部

久坂部ニューギニアに行くと、我々はマラリアにすごく警戒するんですけど、現地の人たちは風邪くらいにしか思っていません。

高齢者や乳幼児が亡くなっているんだけど、それもデフォルト(初期設定)なんです。日本では子どもは全部育つというのがデフォルトですけど、あちらでは子どもは何人か死ぬっていうのが普通。

だから、死んでもそれはもう仕方がないと思っているんです。高齢者も、マラリアで亡くなっていきますが、気を付けてばかりいることで、どれだけ生活が圧迫されるのかを考えると、受け入れることの方が自然です。

楽しく生きているほうがいいやっていうメンタリティなんですよね。

くらたま

くらたますごいカルチャーショックです。

久坂部

久坂部そういうのを見てきたので、常に安心安全を求めるのが、いかに不合理で余計な患いを産んでいるか、感覚として刷り込まれたんです。

ニューギニアでは、現地の皆さんのニコニコと健やかで晴れやかな表情と、どこかビクビク緊張して生きている日本人の顔が全然違うことに愕然としますよ。

くらたま

くらたま死ぬリスクは、ニューギニアのほうがずっと高いのに。

久坂部

久坂部そのまま見習えばいいとは思いませんけど、見習うべきところはあるとは思いますね。

くらたま

くらたま現状を肯定して、受け入れるということですね。

久坂部

久坂部医者の仕事を始めて、何の落ち度もない人が悲惨な状況で亡くなっていく姿をたくさん見てくると、決して安心安全じゃないことが身に染みるんですね。

だから、もっとひどいこともあることを皆さんにも知って欲しいんですけど、日本はそういうことを見せませんからね。

1955年、大阪府で生まれる。外務省の医務官として9年間海外で勤務した後、高齢者を対象とした在宅訪問診療に従事。2003年に『廃用身』で作家デビュー。2004年、『破裂』で大学病院の実態を描き、注目を集める。2014年、『悪医』で第三回日本医療小説大賞受賞。