『パブロフの人』を書くにあたって、介護をされている方にも取材されたんですか?

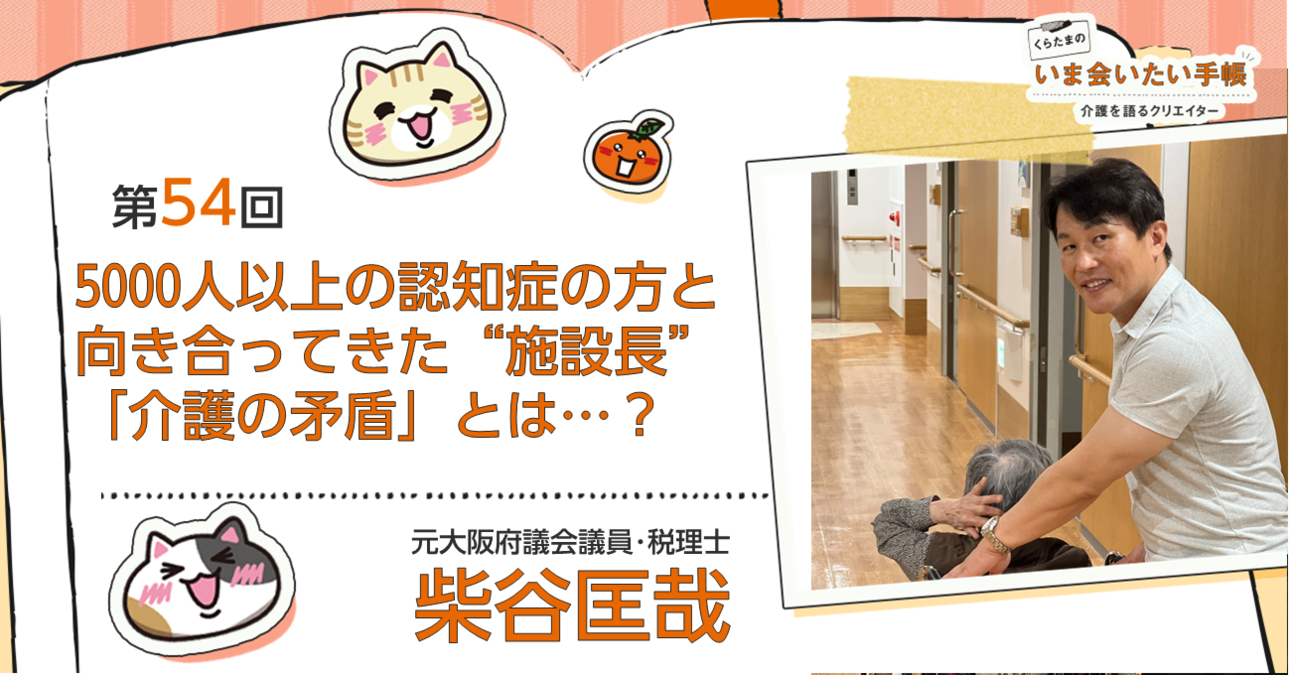

ドラマや映画、バラエティなどで広く活躍する、ダンカンさんが今回のゲストです。たけし軍団の一員としてお茶の間を楽しませてくれるダンカンさんは2012年、認知症介護にスポットを当てた小説、『パブロフの人』を書いています。ホームヘルパー2級の資格も取得し、介護の実態に本気で向き合ったダンカンさんと漫画家くらたまが、家族の介護についてたくさん語り合いました。

- 構成:みんなの介護

50代前半で、認知症の父と母を介護する一人息子の藤本勇太。恋人、仕事、そして希望を失った勇太は、両親を連れて”最後の家族旅行”へと旅立つ。1億総介護時代が目前に迫る今、「幸せとは何か」「生きるとは何か」を改めて考えさせられる、ダンカン初の小説作品。

実際に介護されている方に取材を重ねて本を書いた。紙の上だけで書くのは失礼だから

くらたま

くらたま ダンカン

ダンカンええ、しましたよ。やっぱりね、現実を何も知らないのに紙の上だけで書くっていうのはどうかと思ったんですよ。

とにかく、実際にやっている人の気持ちに少しでも触れないと失礼だろうっていう気持ちがありました。

くらたま

くらたま介護の施設などにも行かれましたか?

ダンカン

ダンカン行きましたし、資格も取りました。ホームヘルパー2級の資格です。

で、その実習などを通じて、実際の施設にも行かせてもらいました。まぁ、いろんな人にお会いして、お話を伺いましたよ。

くらたま

くらたま特に印象的だったお話を教えてください。

ダンカン

ダンカン本当にいくらでもあるんだけど、そうだなぁ。

ご主人をずっと介護されてきた奥さまがいたんですよ。老老介護ですね。だけど、大変になってヘルパーさんに大部分をお願いするようになったら、ご主人がすごく元気になった。

でも、周りの人に「最近、随分と元気じゃない」って言われると、「だって愛する妻が良くしてくれるから」って、そのヘルパーさんのことを奥さんだと思うようになっていたとかね。

くらたま

くらたまえぇ〜〜!

ダンカン

ダンカンそんな話がゴロゴロあるんですよ。

くらたま

くらたまそういうエピソードを聞くと、「あぁ、そういうこともあるんだ」ってわかりますけど、聞くまでは思いもよらない。

こういった話はなかなか表に出てきませんよね。

ダンカン

ダンカン出てこない。みんな隠して言わないんですよ。

生活に日々追われている者にとって、他人に相談している余裕などあるはずもないだろう。

(『パブロフの人』P161より引用)

今の若い世代はお年寄りが生活に入って来ない。だから、いきなり介護は難しいと思う

くらたま

くらたまダンカンさんのお家は、ご両親とも突然亡くなられたと伺いました。亡くなる前に、亡くなるにあたってのお話って、やっぱりできないものですか?

ダンカン

ダンカンできないね、絶対、できない。

くらたま

くらたま認知症の方も、そうじゃない方も、どちらも満足に意思表示できていない現状がありますね。

ダンカン

ダンカンみんな、順番通り、いずれ亡くなることはどっかでわかっているんだろうけど、そこの責任を明確にしたくないというようなところがありますよ。

昔は、おじいちゃんおばあちゃんが一緒に生活していて、寝たきりになって亡くなっていくなかで、誰かが交代でトイレに連れて行かないといけなかったり、人の死というものが普通に生活の中にありましたからね。

くらたま

くらたま確かにそうかもしれません。

ダンカン

ダンカン今はそれが減ってきて、どこかでわかっていても見て見ぬふりをしてしまいますよね。

くらたま

くらたま今は見ないですね、家族の死もなかなか。

ダンカン

ダンカンだから、例えば、小学3年生くらいから、週に1〜2時間でも特別養護老人ホームに行くとか、なんだったら逆におじいちゃんおばあちゃんが学校に来て、昔の話をしてくれるとか、いまも取り組みはあると思うんだけど、もっとやったら良いと思うんですよ。

くらたま

くらたま確かに、そうでもしないと生活にお年寄りが入って来ませんからね。

ダンカン

ダンカンそう。そのなかで、「また行くね」とか「来てね」とか約束したのに、行けない、来られない。そんな悲しさ、現実に触れておく必要がありますよ。

全く触れて来ていないのに、介護や死に直面するようになったときに、いきなり触れ合う。これはお互いが大変でしょう。

くらたま

くらたまおっしゃる通り、いきなりは難しいと思う。そういう意味で、そんな触れ合いの機会があればすごく良いですね。それこそ本当の社会科見学のような気がします。

ダンカン

ダンカン昔は、例えばホームドラマなんかでも、必ずおばあちゃんがいて、家族にじゃけんに扱われたりもするんだけど、ときに逆に反撃に出たりして(笑)。それが視聴者の共感を呼んでいたわけですからね。

くらたま

くらたままずはお年寄りを、もっと身近な存在にしておくことが大切なのかもしれませんね。

ダンカン

ダンカンうん。そうすると、お年寄りも励みになるしさ。世のため人のためになるって実感は、何よりの生きる糧じゃないですかね。

親はいつまでも子を想う。だから「安楽死」が政治家のマニフェストになる日も近いかもしれない

くらたま

くらたままずはお年寄りと接する時間ですね。

ダンカン

ダンカン僕らが子供のときは、近所のおばあちゃんがアメ玉くれたりとかあったんですよ。

ただ、昔のアメって、今みたいに個別包装じゃないから、子供ながらにちょっと不衛生な気がしたりして、「こんなもん食えるかよ〜!」って投げつけて、「こりゃ〜!」って怒られたり、みたいなことが普通にありましたよね。

もちろん、良いことだったな、なんて今でも思っていないけど、お年寄りとはそれくらい身近な関係にあったんです。

くらたま

くらたま自分の祖父母はともかく、よそのおじいちゃん、おばあちゃんとのやり取りなんて、本当にないですからね。

本当に、昔は友達の家に遊びに行くと、おじいちゃんおばあちゃんがいるのが当たり前だったような気がしますね。

ダンカン

ダンカンそんな状況なのに急に介護って言われても大変ですよ。

少子高齢化が進んでいて、最悪の場合、1組の夫婦で、それぞれの両親4人を介護しないといけない、なんていう現実はすぐそこなのに。

昔は「介護」なんて言葉もなくて自然にやっていたことが、2000年に介護保険制度が導入されて、逆に「介護」のプレッシャーが強くなっているでしょ。もう大変。

くらたま

くらたますでに「介護離職」が社会問題になっていますからね。

ダンカン

ダンカンなのに、「人生100年時代」なんて言い出しているでしょ。バカなことを言ってんじゃねぇって。

現実を見たら、進めるべきは安楽死の導入なんじゃないかとさえ思いますよ。

くらたま

くらたま日本ではまだ難しそうですけどね。

ダンカン

ダンカンでも、政治家たちのマニフェストに登場する日は近いと思いますよ、間違いない。そうしないともたないです。

だってね、人間は幸せになるために生きているんですよ。なのに介護がこんなに大変だと、自分の人生が生きられない。

親はいくつになっても、どうなっても自分の子供を大切に思って、その幸せを願っているわけじゃないですか。それは根底にあって変わらない。

なのに最後にこんなに子供に迷惑をかけるくらいだったら、安楽死を選択する人も大勢いると思うんです。

近い将来、安楽死が選挙の争点のひとつになるのが自然なことだと思うんだよなぁ。

親っちゅうもんは、いつまでたっても自分の子供のことが気になるもんや。長い間認知症で、自分達のために残された自分の人生までをも失いかけている息子を目にしたら、どう思うか?

(『パブロフの人』P129より引用)

みんな介護のつらい思いを言わない。吐き出す場は絶対に必要

くらたま

くらたま介護を取り巻く環境で変えていく必要があるとことは、ほかに何かありますか?

ダンカン

ダンカンやっぱり、最初に言ったように、みんな話せないし相談もできないっていうことでしょうね。

取材のなかで出会った人がいて、50代くらいだったのかな。もう何年もお父さんを介護していたんです。もうね、「世の中、こんなもんだ。私なんか」って、表情も冴えなかった。

そんな人が、我々が高円寺でやっていたお笑いライブに、たまたま来たんだよね。「私は、お笑いは嫌いだ。今日はたまたま」って言っていたのに、それから毎回来るようになったんです。

気がついたら、すごく明るい性格になって、ガリガリだった体も太ってきた。打ち上げなんかにも一緒に来て、みんなと話すようになって、「じじい、まだ死なないんだよ」なんて冗談も言えるようになってきた。

くらたま

くらたまずっと抱えていたいろんな思いが、お笑いライブで解放されたんですね。

ダンカン

ダンカンうん。だから、そういう場を作ってあげることが必要なんだと思う。いまの世の中、介護の苦労や大変さを語ってはいけないような雰囲気ですからね。

いろんな話のなかで、「あ、うちも同じだ」とか、「これはうちの方がまだましだ」とか思うことで、救われる部分もきっとたくさんあるんじゃないかって。

くらたま

くらたまそれ良いな~。そういう場でもないと、この世で自分が一番不幸みたいになっちゃうもん。

『パブロフの人』にも脱糞のお話が描かれていましたけど、自分の子どものならなんの苦労もなくできますけど、親となると、やっぱり難しいんだろうな…。

ダンカン

ダンカン毎日、毎日しちゃうからね。ただ、あれは慣れっていうのかな。最初から、「まぁ、しょうがないか」って思える人と、ずっとダメな人がいるんじゃないかと思います。

大人のウンチは、まぁ、臭いよ。薬を入れて出さないといけないようなケースもあって、そういうのがまた本当に臭い。

くらたま

くらたまダメな人は、メンタルが削られていくんでしょうね。

ダンカン

ダンカンだから、やっぱり日頃の介護でのつらい思いを吐き出せる場所がいると思うんですよ。

「介護に茶々を入れてはいけない、笑ってはいけない」みたいな社会の雰囲を変えていく必要がある

ダンカン

ダンカンそれから、死というものとの向き合い方も、いろいろと考えることがありますよ。どうせ人間は死ぬんだから、それも楽しんで良いと思うんです。

くらたま

くらたまダンカンさんといえば、お父さまの葬儀のときの、たけしさんたちのエピソードが有名ですよね。

ダンカン

ダンカンそう。たけしさんが軍団を引き連れて、実家まで来てくれたんだけど、何したと思います? いきなりお棺の上に腰かけて、「ど~なってんだ、おれが来てるのに、ここの家長は挨拶もしに来やしね~」って。それに軍団が一斉に、「下、下、尻の下!」って突っ込んで。

くらたま

くらたますご~い!

ダンカン

ダンカンそれから、かんかんのう(落語の「らくだ」でフグで死んだ男をかついで躍らせる踊り)するって言って棺桶開けさせようとして。

くらたま

くらたまえぇ~~、想像を超えていました。

ダンカン

ダンカンあとは林家ぺー・パー子さんがギター漫談をしてくれて、お手伝いしてくれている近所のおばちゃんたちを笑わせてくれてね。

一般的に言ったら非常識極まりないことなんだけど、そんなお葬式になったおかげで、30年たった今も、こうして話題になる。

それは、「お父さんは生きている」っていうことですよね。

冠婚葬祭っていうけど、最後に“祭”ってついているからね。お祭りでいいんじゃないかって思いますよ。そういう意味で、本当にありがたかった。

くらたま

くらたま介護や死を笑いにしたり茶々を入れてはいけないっていう社会の雰囲気というか、価値観が変わっていく必要はあるんでしょうね。

ダンカン

ダンカンだいたいは「介護=つらいもの」ってなっちゃっていますからね。

これからは「介護=トレンディ」に変えていくくらいの思い切ったことをしていってほしいですよね。

くらたま

くらたまそうしないと、施設などにも人材が入ってこないし、育たない。せっかく入ってきた人が、なかなか定着しないという話も聞きます。「介護離職」や「介護離婚」なんて問題も深刻化する一方ですからね。

ダンカン

ダンカンだから、世の中で一番給料が高い職業にすれば良いんだよ。こんなに安いのは、どう考えてもおかしい。

くらたま

くらたま本当にそうですね。

ダンカン

ダンカン今のお嫁さんたちは、旦那の両親なんて、本当は他人なんだから、面倒見たくなんかないって思ってる。元気なときは味噌汁が濃いだの、掃除が雑だの言われたりしたらなおさらで。

だけど、昔は違ったんだよね。うちの母も、おばあちゃんとはしょっちゅうケンカしてたんだけど、亡くなったあとは、「おばあちゃんは立派だった。本当にいろいろと教わった」ってすごく感謝していたんです。

全部が全部、そうはいかないかもしれないけど、うちの場合は、やっぱり接する時間があったことが良かったんですよ。

くらたま

くらたま時間が短いと、良いところがなかなか見えないというのはあるかもしれませんね。

ダンカン

ダンカン夫婦も、長くいると良いところも悪いところもわかってきて、それを乗り越えたときに、そばにいてくれることが幸せだなってなるじゃない。

おじいちゃん、おばあちゃんも、同じなのかもしれないよ。

- 撮影:丸山 剛史

ダンカン

1959年、埼玉で生まれる。落語立川流の落語家の経て、ビートたけしに弟子入りし、軍団入り。映画、ドラマと幅広く活躍する一方で、映画の脚本や監督を務め、初の小説作品『パブロフの人』を書くなど、多方面に才能を発揮している。