39歳で若年生アルツハイマーだとわかったのは、結構な衝撃だったと思うんですよ。ちょっと物忘れがひどくなったかなっていう期間はどれくらいあったんですか?

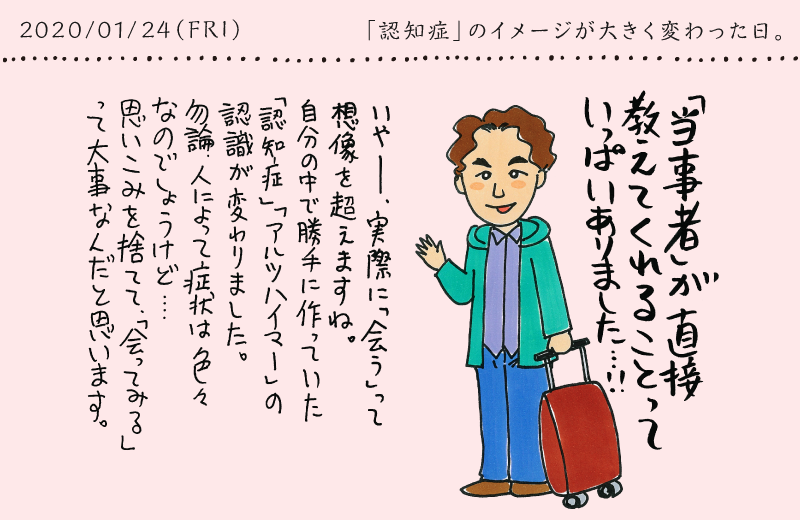

39歳という若さで「若年性アルツハイマー」と診断された後、認知症の”当事者”として同じ認知症で不安を感じている方々の物忘れ相談窓口「おれんじドア」を立ち上げた丹野智文さんが今回のゲストです。NHK「ガイアの夜明け」など、さまざまなメディアで注目され、日本全国を舞台に活躍する丹野さんに漫画家くらたまが「会い」、認知症に対する認識がガラッと変わってしまった対談。認知症介護に対する新鮮な見方の数々に目からウロコが落ちます。

- 構成:みんなの介護

39歳という若さで若年性アルツハイマー型認知症と診断されたトップセールスマンの人生に迫るドキュメンタリー。異変を感じ始めてから認知症と宣告されるまでの過程、そして現在の生活をつぶさに記録しています。認知症と生きていくために欠かせない仲間、家族の大切さ、 認知症当事者のための相談窓口「おれんじドア」を立ち上げて気づいた”発信することの重要性”など、認知症介護についての新たな視座が得られる一冊です。

物忘れがひどくなってきたのは33歳のとき。「早期発見」にも落とし穴がある

くらたま

くらたま 丹野

丹野営業の仕事のノートのメモを見てわかったんですが、症状は診断される約5年前、33歳くらいのときから出ていたんだと思います。

最初はノートのメモが「佐藤さんにTEL」だけで良かったのが、診断される直前のノートには、「仙台市青葉区の佐藤さんに、タイヤ交換の件で電話をする」って書いてあった。自分では気付いていないけど、4年のうちに徐々に細かく細かく書くようになってきていたんです。

くらたま

くらたま細かく書いておかないと忘れてしまうから?

丹野

丹野忘れてしまうんじゃないかという「不安」です。結局、認知症っていうのは不安との戦いですよね。

くらたま

くらたまこの本を通して、すごくそうなんだなって思ったんです。まず、とても認知症になるのはコワイことだっていうイメージがあって。

丹野

丹野それは、今まで重度になってからの情報ばかり与えられてきたからなんですよ。診断直後の情報が、ほとんどありませんから。

くらたま

くらたまそう。あるとき、突然、ブツっと認知症になるんじゃなくて、じわじわとなっていく。進行する間に、いろいろとできることがあるということは、ほとんど知られていませんもんね。

丹野

丹野本当にそう。診断された後も、今日の自分と明日の自分なんて何も変わらないんです。1週間後も1ヵ月後だって変わらない。でも1年後は少し違う。その間に、いろんな情報をもらって〝備える〟っていうことが大事なんですよ。

忘れるってことに対して、どうやったら補うことができるかっていう備えが必要なのに、予防、予防、予防って、ならないためにどうしようかって皆考えているから、コワイっていうイメージばかりが強くなってしまうのかなって思います。

くらたま

くらたま本の内容で衝撃的だったのは、「早期発見が必ずしも良くない」っていうことでした。

丹野

丹野現状、なんの情報もないからです。あるのは早期発見で、すぐ介護保険、すぐデイサービスっていうイメージ。そんな流れなら、誰もなりたくないですよ。

くらたま

くらたまどんな病でも早期発見が何より重要だと思い込んでいる人がほとんどだと思うんですけど、認知症はそうじゃないってことですからね。

丹野

丹野治るんだったら、早期発見して治療するのが良いんです。でも認知症は結局、治らない。

症状が進んだ進んだっていうけど、実はそれもよくわからないんですよ。うつになったり、諦めたり、依存するようになった姿が、認知症が進行したように見えているケースもあるから。実際はどれくらい進行しているかわからないのも、難しいところですね。

今までと変わらない生活、仕事がしたい!でも、そんな情報はどこにもなかった

くらたま

くらたま「認知症は不安との戦い」とおっしゃいましたが、丹野さんは、その不安を乗り越え、どうやって自分の足で立てるようになったんですか?

丹野

丹野診断から1年ちょっと経ったときに出会った、一人の当事者の存在が大きかったですね。その人は優しい人で、「当初は2年で寝たきりって言われたのに、もう6年も経っている」と、笑顔で元気に、私の質問責めにもちゃんと答えてくれました。「この人のように生きたい!」と思うようになって、前向きになれたんです。

くらたま

くらたまへぇ~、そんな方もいるんだ!そう生きるためには、何が大切なんでしょう。

丹野

丹野日本は「察してあげる」文化だと思うんですよ。この人のために何をしてあげるのが良いのかなと察してあげるのは素晴らしいことではあるんだけど、認知症の場合、診断直後は察するのではなく、向き合って話し合うことが大切なんですよ。夫婦や親族だけでは喧嘩になるから、第三者を入れて、まずはとことん話し合うことでしょうね。

例えば、本人は一人で出かけたい。でも家族は心配。だから、よく話し合わずに「出かけないで」となる。

で、本人が辛くなって一人で出かけると「徘徊した」ってなって、勝手にGPSをつけられたりする。これでは互いの信頼関係が失われていきます。そうじゃなくて、はじめに話し合って、GPSを持ち歩くことを決めておけば良いじゃないですか。

くらたま

くらたま仕事のこともそうなのかもしれませんね。認知症の診断を受けた後に、仕事を続けられる人は、そんなに多くないイメージがあります。

丹野

丹野確かに、その通りです。いろんな当事者と話してみたら、半分は会社をクビになっている人で、もう半分は残って良いって言われているのに、自分で辞める人でした。

くらたま

くらたまえっ?どうして辞めてしまうんですか?

丹野

丹野会社が察してあげようとして、本人と話し合いをしないからです。で、「会議とかは大変そうだからいいよいいよ」って勝手に決められて仕事が奪われていく。

そうすると、本人は「俺なんかいなくたっていいんだ」って思いますよね。また、「いない方が会社のためには良いんじゃないか」って察して、自分から辞めてしまうんです。

くらたま

くらたまそれは悲しいなぁ~。会社も悪気があってやっていることではないだけに。

丹野

丹野みんな優しいんです。でも、優しいがゆえに、本人との話し合いをしないんでしょう。もっと話し合えば良いんですよ。うちの会社は、今、すごく私と話し合いをしますよ。

くらたま

くらたま素敵!

丹野

丹野社長は「丹野くん、今日も笑顔で来てくれてありがとう」って言ってくれます。「君は、今までと同じようには仕事ができなくなったけど、君が笑顔で来てくれることが、“自分が病気になったときも、働き続けられるんだ”と、他の社員たちの安心につながるんだ。だから、頑張りなさい」って。

驚いたのは、その時社長の口から出た言葉でした。

「長く働ける環境を作ってあげるから戻ってきなさい。まだ体は動くでしょ?本社の総務部人事グループに戻りなさい。机を運ぶとか、仕事なら何かあるでしょ」

(『丹野智文 笑顔で生きる -認知症とともに-』P60より引用)

くらたま

くらたま本当にそうですよね。でも、半分はクビにされちゃうわけですから、何より認知症と診断を受けるのがコワくなりますよね。

丹野

丹野そうでしょうね。お金が稼げなくなりますから。私も、診断を受けたあと、区役所や地域包括支援センターに話を聞きに行きましたが、どこでも言われたのは、「会社を辞めて介護保険使ってデイサービスに行きなさい」ばかりでしたからね。

くらたま

くらたまこんなに元気に動ける丹野さんなのに?

丹野

丹野みんな病名だけを見て、「目の前の人」を見てくれないんです。で、会社辞めて生活はどうするのかというと、「障害者年金がもらえます」って言うから、いくらもらえるのかって聞いたら、「5万円です」だって。なに言ってんの、子どもの学費にもならないだろって。

どうやったら今までの生活を維持できるのかっていう情報が欲しいのに、そんなものはどこにもなかった。普通に生きられるってことを教えてくれる人がどこにもいなかったんです。私の今の活動は、社会を変えるとか、支援者に変わってもらうとか、どうでもいいんですよ。目の前に不安を持った当事者が一人でも元気になってもらいたいという思いだけ。それだけでやっているんです。

当事者の会「おれんじドア」を立ち上げる。当事者同士が相談できるようになって変わったこと

くらたま

くらたま今おっしゃったのは、丹野さんが立ち上げられた「おれんじドア」のことですよね。活動の内容について教えてください。

丹野

丹野私が前向きな当事者と出会って元気になったことから、4年半前に、当事者が当事者の相談に乗ることができる場を設けたくて立ち上げたのが「おれんじドア」です。4年半で、100名以上の当事者が新規で来て、かかわってくれています。“居場所”ではなくて“入り口”なので、どんどん新しい人が来るんです。

くらたま

くらたまそれは素晴らしい取り組みですね!

丹野

丹野2018年に、病院で認知症だと診断された後、すぐに隣の部屋で、不安を持った当事者と元気な当事者が出会える仕組みを作りました。診察料を払ったり、お薬をもらうまでの15分ほどの待ち時間に、もう会ってしまえば良いんですよ。そこでは重度の話もしないし、介護保険を使えなんてことも言わない。「6年経っても、こうやって元気な人もいっぱいいるんだ」ってことを伝えるんです。

くらたま

くらたま当事者がカウンセラーになるんだ!すごいシステムですね。

丹野

丹野事前に、病院にこの日に行きますからと連絡を入れておくと、先生も、その日に予約を集中させるんです。だから100%会える。おれんじドアで今、講演をする人だけでも十数人います。40代から90代までで、全員が当事者です。

くらたま

くらたまそれは皆さんの生きがいになっているでしょうね~!

丹野

丹野面白いですよ。とにかく、たくさんの当事者が笑顔でいれば、今までの認知症に関する重度中心の情報が、あまりにもおかしいことがすぐにわかってもらえます。私は、今はなるべく地元での講演はまかせていて、私は、もらったバトンを渡すだけ。どんどん他の人にやってもらいたいと思っています。

若年性も高齢者も関係ない!当事者を信用してあげることが大切

くらたま

くらたま講演で壇上に立つ方々のなかにも、きっとそれまでは引きこもっていた方もいらっしゃるんですよね。

丹野

丹野みんなそうです。1年以上引きこもっていたり、ショックと不安でパニクっていた人ばかりです。信用してあげるってことが大事なんですよ。なのに、家族は「ダメだよ」とか「無理だよ」って、なかなか信用しない。

だけど、おれんじドアや講演のことを知って、本人が「オレはやる!」って壇上に上がってくる。「上がってよ。しゃべってよ」なんて言ったことはないですよ。いつも、「上がりたければ上がれば」と言うだけなんです。

引きこもりの当事者を外に連れ出すには、自分から出てみたい、行ってみたいと思うような場所に連れて行くことが大切です。家族が「行こう」とか、支援者が「行こう」とかではなく、まず「どこへ行きたい?」と尋ねることです。

(『丹野智文 笑顔で生きる -認知症とともに-』P260より引用)

くらたま

くらたま日本人って、あんまり人前でしゃべりたいとか思わない人が多い気がするんですけど、そんなにみなさん、しゃべりたいんですね。

丹野

丹野それぞれに思いがありますからね。最近の講演会では、終わった後に私を見つけて、「誰にも言っていないんですけど、私も当事者なんです」と話しかけてくれる当事者の方が増えてきました。そういう人に言うんです。「今、一歩勇気を出して私に言ってくれたよね。ありがとう。じゃあ、次会うときまでに、誰か信用のできる人、一人にでも言ってみな」って。次に会うと、別人のようになっていますよ。

くらたま

くらたま本当に!?講演から、新たな一歩を踏み出す勇気をもらったんでしょうね。それが信用にもつながるのかもしれない。

丹野

丹野私も、いまだに道に迷って家に帰れなくなることもあるんです。で、妻に、一回聞いたことがあるんですよね。「他の家の人は、一回でも道に迷うと、“もう出かけないで”って言われるのに、なんで俺は自由なの?」って。そしたら、「心配はするけど、信用しているよ」って言われたんです。この一言が大きかった。

くらたま

くらたま他の家は、話し合いが足りずに、そこまでの信用ができていないのかもしれませんね。

丹野

丹野だから、今年からは今日みたいに、一人で全国を回っていますよ。一人ですから、失敗ばっかりです。

くらたま

くらたま本当に失礼かもしれないんですけど、今日も、奥様といらっしゃっているのかなと勝手に思っていたんですよ。

丹野

丹野ホテルに洗濯物を忘れたり、飛行機の予約を間違えてチケット代数十万円をパーにしたりっていうのもありますから。でも、そんな失敗はどうだっていいと思っているんです。もしかしたら、私には仕事もあってお金の心配がそこまでないということも関係があるかもしれませんけど、お金の心配がなくても、そう思えない人もいると思うんです。それは、失敗しないようにと家族が守りすぎている結果じゃないかなって思いますね。

家族は一番大事な人。でも、「害」になっている部分もある

くらたま

くらたまお話を聞いていて、やはり認知症の方が前向きに生きられるかどうかは、ご家族とのかかわり方が重要だということが、ハッキリわかってきました。

丹野

丹野診断が下った直後から、「もう出かけないで」「財布も持たないで」「私がなんでもやってあげるから」っていう家族がいっぱいいますよね。当事者は、本当は嫌でも、病気になって申し訳ないという気持ちがあるから、やってもらうことに関して、「いや、やらなくていいよ」とは言いづらい。

で、それを受け入れていると、結局、家族がいないと何もできない人になっちゃうんです。

隣に座っていた家族が立ち上がった瞬間、その動きを目で追ってしまう当事者っていっぱいいるんです。いなくなると不安だから。

くらたま

くらたまあぁ〜、そうなると、もう依存状態ですよね。

丹野

丹野家族も、「この人は私がいないとダメなんだ」って、共依存の関係になっていく。そうなると、24時間365日ずっと一緒だから、お互いが疲れ切ってくる。結果、本人の意思とは関係なしに、病院や施設に入れられてしまう当事者がいっぱいいます。

くらたま

くらたま家族はいないと困るけど、一番ひどいことを言うのも、実は家族だったりしますよね。

丹野

丹野家族は一番大切な人のはずなのに、一番の害になっている部分が確かにありますよ。当事者本人を横にして、「この人、なんにも喋らないんです」「何もできなくなったんです」っていう家族をたくさん見るんです。実は、それって悪口なんですよ。

家族だからって、何を言っても良いかっていうと違いますよね。奥さんのことを、本人もいるところで、「ぶくぶく太って」って人に言ってたら、奥さんは怒りますよね。怒るし、落ち込んでうつになるかもしれない。そんな扱われ方が続けば、家を出て行ってしまうかもしれない。

それを認知症の人は、毎日されているんですよ。で、怒って出ていくと「徘徊」って言われる。何かがズレてるんだよなぁ〜って、ずっと思っていますよ。

くらたま

くらたまでも、そのズレちゃったものを直すのって大変そう…。

自信をつけた当事者たちはこう変わる!「やりたいこと」を本気で叶える

丹野

丹野当事者が自信をつけることが大事と言いましたけど、そのためには、誰かに地域に連れ出してもらって、何か自信になるようなことをやれば良いんです。

認知症の人に対して、介護職の人は、まず病名と、なにに困っているのかを聞くんです。でも、おれんじドアでは、そんなことは一切聞きません。聞くのは、「何がやりたい?」っていうこと。その実現を応援してあげると、結構うまくいって、自信を取り戻すことができるんです。

くらたま

くらたまそのノウハウは介護職の方々はご存知ない?

丹野

丹野伝えても、対応が全部中途半端なんです。野球がやりたいっていう人に、プラスチック製のバットとボールを買ってきたり、海釣りがしたいっていう人を近所の釣り堀に連れて行って、釣り上げたら、「わぁ〜、すごいね〜」って。そんな人をバカにしたようなことをすると、余計に自信をなくしますよ。

私は、とことんまで真剣にやろうと思っていて、海釣りなら仙台から愛媛まで、みんなで飛行機に乗って行きました。

くらたま

くらたますごい!

丹野

丹野愛媛に、船も道具も全部お持ちで、釣った魚もさばいてくれるお医者さんの先生がいて、実現させることができたんです。釣りたてを刺身にして、塩とレモンで食べたら、こんなに美味しいんだって感動でした。当事者のみんなも、釣れて自信がついたもんだから、帰り道は支援者の前を歩いている。そういうことを、もっとやりたいんです。

くらたま

くらたままだまだ丹野さんの果たす役割は大きそうですね~。

できないことは工夫で補える。だから、失敗をさせてほしい

くらたま

くらたま丹野さんみたいな人が現れたことが、認知症の世界では奇跡みたいなことなのかな。まだ若い段階で認知症になったのにもかかわらず、エネルギッシュでいる丹野さんに助けられた人がたくさんいると思う。

丹野

丹野まぁ、どうかわかりませんが、私も、本当に最初の1年半の間は、不安と恐怖で毎晩泣いていたんです。本を書いたことを忘れかけていて、読むたびに、「俺ってこんなに落ち込んでいたのか」と思うんですけど(笑)。

あの時は不安と絶望がごちゃまぜになって、本当に混乱していたと思います。一人になると、不安で不安で涙が止まりませんでした。

(『丹野智文 笑顔で生きる -認知症とともに-』P43より引用)

でも、これが事実。本にある悲惨な状態から、今の自分にまで這い上がることができた。だから、他の当事者も這い上がれると思ってやっているんです。

くらたま

くらたまだんだん進行していくだけじゃないんだ。

丹野

丹野私も、だんだん悪くなっています。できないことも増えている。でも、補うことはできるんですよ。私の場合は、携帯のアラームを使って、かなりの部分を補っています。今日みたいな取材や講演のときも、誰の迎えがどこで何時でとか覚えていられないし、すぐに勘違いしてしまう。

だから、アラームと一緒に「起きる時間だよ」「出かける時間だよ」「朝ごはんだよ」と文字も一緒に出るようにセットしておくんです。「出かける時間」だけだと、なんか命令されているようでイヤなので、全部に「だよ」をつけて、なんとなくほんわかさせたり(笑)。

くらたま

くらたま(携帯を見せてもらって)本当だ、全部語尾に「だよ」って書いてある。そういう工夫も大事ですね。

丹野

丹野だから、本人も周りも諦めたらダメなんじゃないかと思います。携帯が使えないなら代わりにどうするか、失敗しながらみんなで考えればいい。

今、“認知症バリアフリー”社会の実現なんてことが議論されるようになっているのは、もちろん良いことだとは思うんですが、私は、「一番のバリアは人」だと思っているんですよ。

多くの自治体が、ユニバーサルデザインの推進に向けた取り組みに力を入れてくれていますけど、そもそもほとんどの当事者は一人で出かけることがないんだから、ユニバーサルデザインも意味がないんですよ。一人で出かけるから失敗もするし、工夫もするようになる。失敗がないってことは、成功体験がないということでもあるでしょう。

くらたま

くらたまそこが変わってくれば、前向きになれる人も増えてくるのかもしれませんね~!

「困る」のは、今までの常識通りに生きようとするから。困らなければ普通の人

丹野

丹野私もいろんな人に、「診断間違いじゃないか」とよく言われますよ。私だって好きでなったんじゃない。ただ、私に起きている、人の顔がわからないとか、物忘れがあるっていうことを認めてくれればいい。だから次に会うときに忘れていても、誰も怒らないですよ、今は。ちゃんと言っているから。

くらたま

くらたま本当にそうなんですよね。

丹野

丹野Facebookを通じて友達になっても、「次会ったときには忘れているかもしれないから、気軽に声かけて」と伝えておけば、誰も怒らないですよ。忘れて怒られたことなんてない。何も困らないですよ。

くらたま

くらたま生活の中で困ることはないんですか?

丹野

丹野電車に乗ろうとして切符の買い方が思い出せなくても、駅員さんに、「認知症で買い方を忘れちゃったんですけど、教えてもらえますか」と聞けば教えてくれますからね。メモを書くときに漢字が思い出せなければ、ひらがなで書いておけばいいし、全然、困っていない。

お年寄りも「認知症」って病名がついてても困っていなければ、普通のお年寄りなんですよ。私も困ってないから普通のおじさんなんじゃないかな。

くらたま

くらたますごいなぁ、困ってないって。

丹野

丹野要するに、今までの常識通りに生きなきゃいけないから困るんでしょ。常識通りじゃなくてもいいって思えば、困らなくない?道に迷えば人に聞けばいいし、大事なことはノートに書いてありますから。変わったことと言えば、よく人に助けてもらう。それだけ。

くらたま

くらたまなるほど。認知症のイメージがすっごく変わりました!今日は本当にありがとうございました!

- 撮影:公家 勇人

丹野 智文

1974年宮城県生まれ。ネッツトヨタ仙台勤務。39歳のときに若年性アルツハイマー型認知症と診断される。診断後は営業職から事務職に異動し、勤務を続けながら、不安を持っているご本人のための物忘れ総合相談窓口「おれんじドア」実行委員会代表を務める。休日を利用して自らの経験を語る活動に力を入れている。