まずはYouTuberとしての多良さんのご活動についてお伺いしたいです。「Earthおばあちゃんねる」は、どのような方々に見られているのでしょうか?

- 構成:みんなの介護

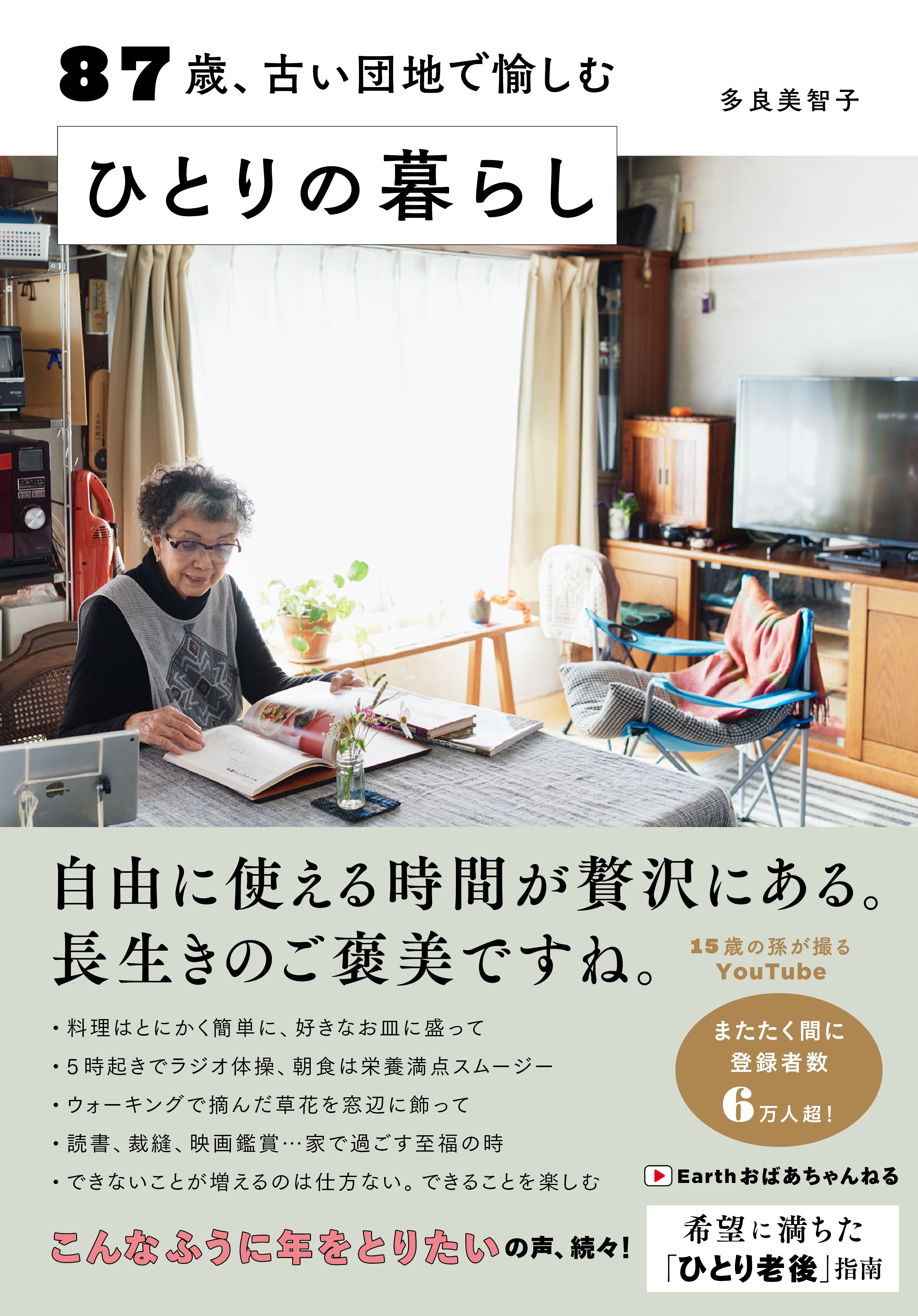

「歳をとってからどんなふうに生きたらいいんだろう」。そう考える方にこそ、読んで欲しい本書。健康のための習慣、没頭している趣味、デジタルの活用法、孫や友人との付き合い方、老いや死に対する考え方などなど…。「幸せな年齢の重ね方」を実践する多良さんの”日々”を知れば、きっと”幸せ”を具体的に思い描くことができます。

今回のゲストは、87歳のYouTuber・多良美智子さん。

2020年、当時中学生だったお孫さんとYouTubeチャンネル「Earthおばあちゃんねる」を開設。

毎日を楽しく暮らす多良さんの様子をお孫さんが撮影し、投稿を始めました。

開設から2カ月でチャンネル登録者数はなんと1万人に! その後も増え続け、現在(※)では15万人を超える方々が日々、多良さんの動画を楽しみにされています。そして、初の著書である『87歳、古い団地で愉しむ ひとりの暮らし』(すばる舎)も12万部のベストセラーに…。

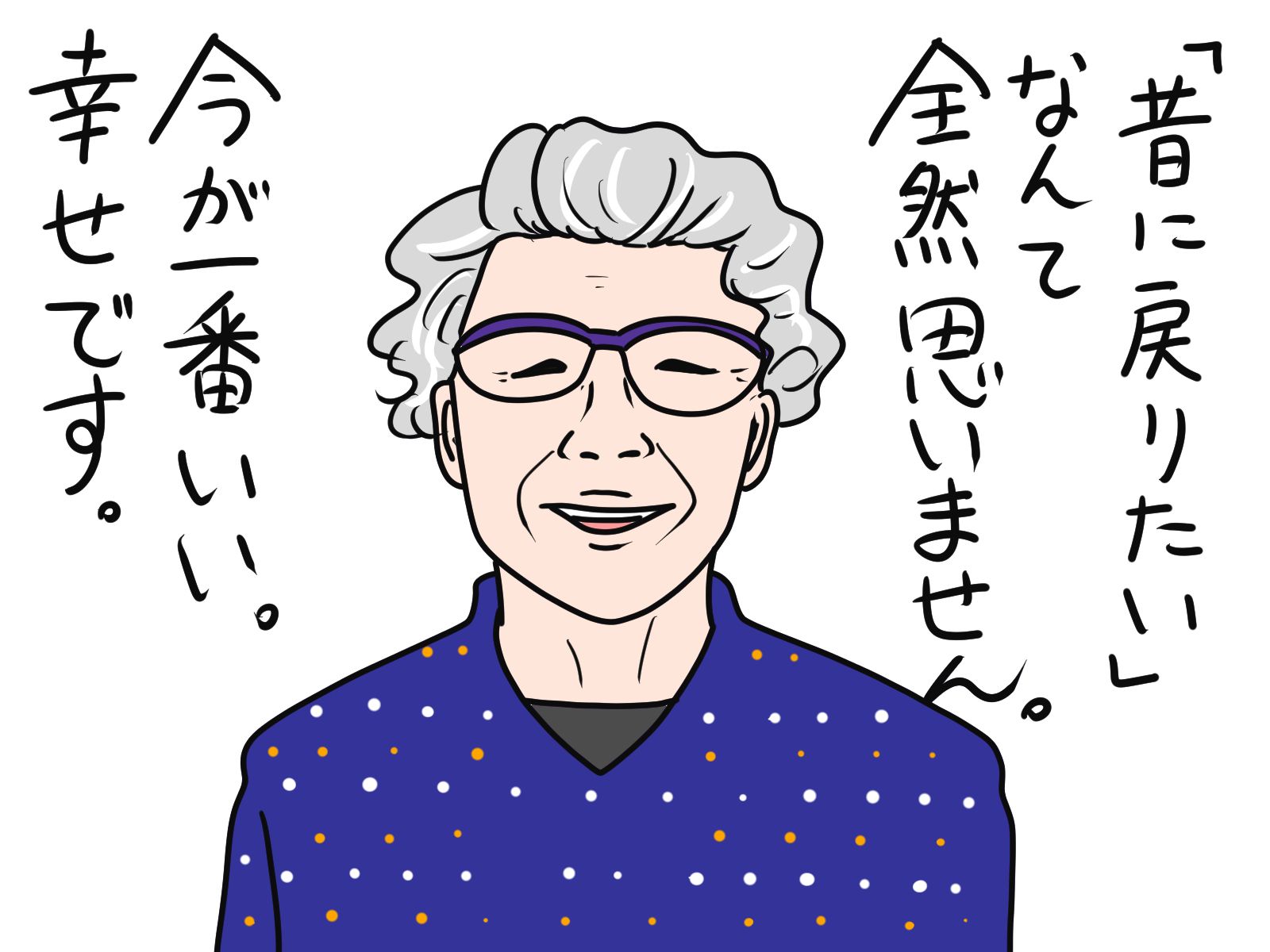

「過去に戻りたいとは思わない」ときっぱり語る多良さんに、漫画家くらたまが感動!

長寿を幸せに生きるヒントが見えてきました。

※2022年11月18日時点父子家庭の孫と動画をつくる

くらたま

くらたま 多良

多良50代以上の方が多いようですね。コメントもくださります。でも、ときどき若い方からも「しばらく会っていないおばあちゃんのことを思い出す」というお声をいただくこともあります。

くらたま

くらたま素敵ですね。50代以上の方からは、どのようなコメントが寄せられているんですか?

多良

多良「歳をとるのが怖くなくなった」とか、「歳をとっても楽しく生きられることがわかった」という声を多くいただきます。ほんとうにありがたいです。

くらたま

くらたま美智子さんの動画は、高校二年生のお孫さんが撮影を担当されていますよね。お孫さんと一緒に動画をつくるような関係って“なかなかない”と思います。

多良

多良動画を撮ってくれている孫は次男の子ですが、小学生のときに父子家庭になりました。

寂しい思いをさせたくないという思いから、当時、月の半分は千葉の孫たちの家に通ってお世話をしてきました。だから孫も私を大事に思ってくれるようになったんじゃないでしょうか。

コロナ禍で私が千葉へ行けなくなったので、月に2回はこちらに来ていろいろ手伝ってくれるようになりました。

くらたま

くらたまお孫さん、撮影がとてもお上手ですよね。

多良

多良小学生のときからパソコンで遊んでいたようですが、中学生になって「あーすの小屋」という自分のYouTubeチャンネルを立ち上げていました。ただ、なかなかチャンネル登録者数が増えないと言っていたんです。

その話を聞いていたので、「私のも撮ってもらえるかな?」と思って相談してみましたら、撮ってくれるようになって…。

くらたま

くらたままさに“二人三脚”ですよね。孫と祖父母の世代が、共通の趣味を追求すること自体、これまでの時代ではなかなか考えられなかったように思います。しかも、動画を作るだけでなく、その動画が多くの人を励ましている。これはすごいことですよね。

多良

多良ありがとうございます。孫には「老衰するところも撮ってちょうだいね」って言ってるんです。それから介護を受けるようになったら、その様子も…。

「人間はこんなふうに介護を受けて、こんなふうに死んでいく」というのがわかれば、それを見て安心する人がいるかもしれません。

くらたま

くらたますごいなあ。お孫さんは、美智子さんの考え方から学ぶことが多いでしょうね。

多良

多良私も孫からいろいろなことを教えてもらいますから。よくわからないことも多いけどちゃんと話を聞くんです。今の流行やデジタルのことなど、孫は私の知らないことをたくさん教えてくれます。70歳以上も歳が離れていますが、子ども扱いはせず、対等な相手として付き合っています。

「昔は良かった」とは思わない!

くらたま

くらたまチャンネル開設当初、“デジタル”に対する苦手意識はなかったのですか?

多良

多良もちろんありましたよ。子どもたちからiPadを勧められても「私、そんなの使えな~い」と思っていたんです。

でも、「一度やってごらん。お母さんが好きな麻雀の練習もできるよ」というので買いました(笑)。今は、iPadで麻雀の練習をするのが、楽しみの一つになっています。

くらたま

くらたまスマートテレビも活用されていますよね。

多良

多良ええ。YouTubeの動画を大きく見ることができて便利です。それから、毎日18時半を夕食の時間と決めて、次男親子とLINEでお喋りしながら「リモート夕食」をするんです。ずっと話していなくてもいい。お互いの顔が見れたらいいんです。

夜、6時半になると、LINEの電話がかかってきて、ビデオ通話に切り替えます。顔を見ながら、それぞれ夕食を食べます。 ひとり暮らしの私を心配してくれた次男の発案ですが、私も父子の2人暮らしが気になるので、ちょうどよかったです。とくに会話が弾むわけではないけれど、2人の顔を見ると「今日も元気にやっているな」と安心できます。途中で、私のことを無視して、テレビの野球中継に熱中したり、姿が見えなくなったと思ったら、「先に風呂に入れよ」などと次男の声だけが聞こえてきたり……。2人とも私を放っておいて、やりたいことをしていますが、それでいいのです。

(『87歳、古い団地で愉しむ ひとりの暮らし』P150より引用)

くらたま

くらたまデジタルを使うことで暮らしが豊かになっていますね。

多良

多良一緒に住んでいるような感覚になります。向こうは私の安否がわかるし、私は向こうの状態がわかる。こんな便利なものがあるのかと思うと、買って良かったですね。

くらたま

くらたま動画を撮っているとき以外は、どんな過ごし方をされてるんですか?

多良

多良平日は写経や絵手紙などのお稽古事をしています。駅前に地元のNPO法人が運営する高齢者のコミュニティがあるんです。

介護予防活動支援事業のひとつなのですが、一日千円で参加できて、いろいろな習い事や教室に参加することができるのです。昼食もついてきます。

お稽古事がないときは家で針仕事をしたり、本を読んだりしています。大きなものはできませんけど、靴下や鍋つかみを編む針仕事はします。それに麻雀も…。麻雀は子どもたちが小学生だったときに主人が教えてくれました。

くらたま

くらたまものづくりは、昔からお好きだったんですか?

多良

多良針仕事と編み物は幼いときから好きでした。子育てがひと段落して時間ができた頃、月謝を払って習いに行ったんです。昔から「歳を取っても1人で家にいる楽しみをつくろう」と思っていましたから。

くらたま

くらたまちなみに、歳を重ねてから新しく始めたこともあるんですか?

多良

多良72歳のときにドイツ語で第九を歌えるようになりました。地元の広報誌で、オーケストラと第九を合唱するアマチュア合唱団の募集が出ているのを見て「入りたい!」と思ったんです。

でも1回目の練習に参加したら、歌は全部ドイツ語なんですよね…。半年分の会費8千円を払った後だったので、死に物狂いで覚えましたよ。

でも、やればできるもんなんです。最初は練習だけのつもりだったのが、本番にも出ることができました。必死で覚えた第九を舞台で歌えたときは、それまでの大変さが吹き飛ぶくらいの感動を覚えました。それからの15年間、ずっと続けています。

くらたま

くらたま美智子さんは、本当に楽しそうに生きていらっしゃいますね。昔に戻りたいと思うことはないのですか?

多良

多良全然思いませんよ。

くらたま

くらたまきっぱり語れる方って素晴らしいですよね!興味があったとしても「難しそうだからあきらめよう」と思うことはないですか?

多良

多良もちろんあります。そんなときは簡単なところから始めるようにしています。

例えば、駅前の高齢者のコミュニティには、和服をほどいて洋服にする教室があるんです。「面白そうだな」と思ったんですがミシンは苦手…。ただ、その教室は手縫いでも良かったんです。「手縫いでいいんだったらやろうかな」と思って、一番簡単なパターンで何枚かつくりました。できることをやればいいんですよ。そんな難しいことはもうできませんから。

くらたま

くらたままずはやってみるというのがすごいですね。若い方でも、やる前からあきらめてしまう方って少なくないですから…。

ラジオ体操の帰りは、道端のお花を探すのが楽しみ

くらたま

くらたま健康のための習慣もたくさん取り組まれていますよね。例えば、朝にスムージーを飲むとか。

多良

多良スムージーはもう長いこと続けています。それに、地域で行われているラジオ体操にもずっと参加しています。団地の広場に100人ほど集まってやるんです。いつも通っていると、それぞれの定位置がだいたい決まってきて、周囲の人とも仲良くなります。

10分間のラジオ体操を終えたら、団地の近くをウォーキングします。

くらたま

くらたま健康にも良いし、人とのつながりもできますよね。それに、毎日のルーティーンが決まっていると続けやすそうです。

多良

多良雨の日や日曜日以外はラジオ体操に出ています。ラジオ体操は全身の筋肉を動かすから、いいですよね。家にいたら何もしません…。

くらたま

くらたまウォーキングをするときは、どんなことを考えているんですか?

多良

多良「どこかに素敵な草花がないかな」って。うちは、道端の草ばっかり飾っているんですよ。花はあんまり買いません。高いですし、長く持ちませんものね。

くらたま

くらたま美智子さんは、あるものの中で物事を楽しむ発想が豊かですよね。

多良

多良私は小学生のときに戦争を経験して、8人兄弟の7番目として物がない時代を過ごしました。だから、「お金をかけずに今あるもので楽しむにはどうしたらいいか」を考えるようになったんだと思います。

くらたま

くらたま工夫しながらご苦労を乗り越えて来られた経験が、現在にもつながっているんですね。

少し不便な方が健康に良い

くらたま

くらたまお料理の動画もたくさんアップされていますが、65歳のときに料理学校に通って調理師免許をとられたんですよね?

多良

多良はい。ちょうど母代わりになってくれた4番目の姉がガンで亡くなり、ひどく落ち込んでいたときでした。

「何か好きなことをやったらいいよ」という子どもたちの声に背中を押されて1年間調理師専門学校に通うことにしたんです。週に5日、朝から夕方まで講義があり、ハードでした。でも学ぶ楽しさを感じて、姉の死に対する悲しみも乗り越えることができました。

YouTubeに出しているお料理は、スーパーで買えるようなものばっかり。特別なものはないんですがね。

くらたま

くらたま美智子さんは「お料理が認知症予防になっている」と語られていますね。

多良

多良「今日食べたいものは何だろう?」を考えたとき、”あれ”と”あれ”はあるけど豚肉が少し足りない…なんて計算します。それが脳を働かせることになっているのかもしれませんね。

それに、たとえ牛乳1本であっても、4階から階段を下りて近くのスーパーに買いに行きます。そんなふうにして外に出る機会を自分で作っているんです。

くらたま

くらたまとても大切なことだと思います。

多良

多良ゴミ捨てと買い物で、1日2回は必ず階段を上り下りしています。少しでもいいから、外の空気を吸わなきゃダメだと思います。

くらたま

くらたま健康って毎日の積み重ねが大事ですよね。

多良

多良そうだと思います。ときどき骨密度を測ってもらうんですけど、あまり落ちていません。逆に上がっているときもあります。

くらたま

くらたま素晴らしい!たとえばエレベーターに乗ることは楽ですが、必ずしも「便利になることが良いこと」というわけでもありませんよね。

多良

多良そうですね。「ここに段差があるから足を高くあげなきゃ」と考えて脳を働かせることも大事だと思います。平べったいところばかりだと、何にも考えなくなりますからね。

息子たちは「もう下の階に下りた方がいいよ」と言うんです。でも、引っ越しは大変。「これがお母さんの健康法の一つだから…」と言って断り続けています。不便な方が、みんな健康になっていいと思います。

くらたま

くらたま“楽”になると、身体も楽な方に流されてしまうことがあります。「少し不便な方がいい」。素敵な考え方だなあ。

夫が受けた訪問入浴介護と家族葬は素晴らしかった

くらたま

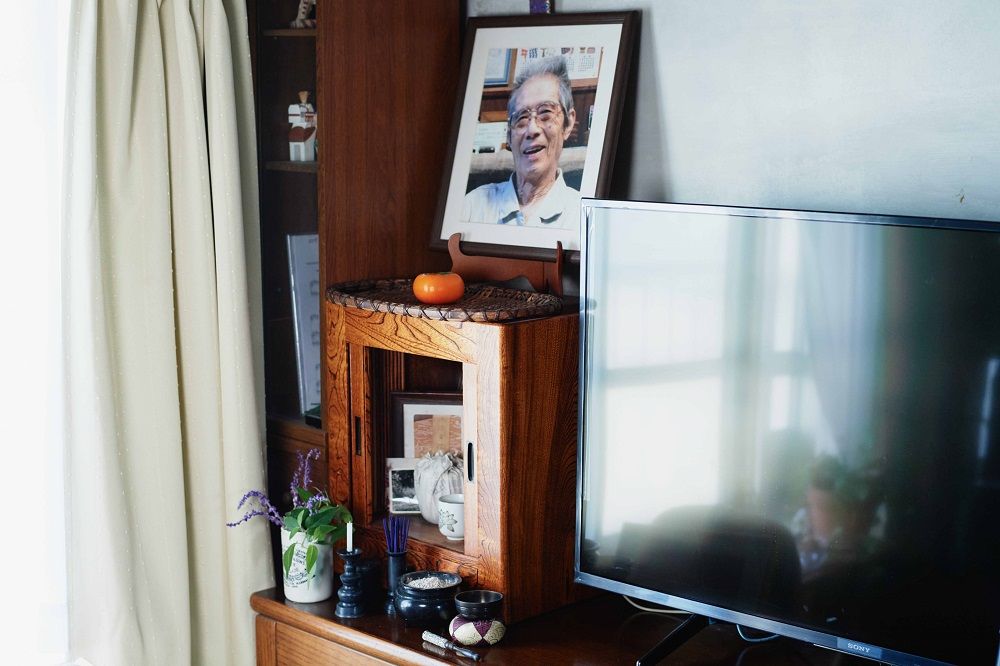

くらたまご主人は、「最期の時間」をご自宅で過ごされたんですよね。

多良

多良亡くなる1ヶ月前に病院を退院して介護用のベッドを借りて、この家で看取りました。そのとき、さまざまな介護を受けたんですが、それはもう素晴らしいものでした。

介護士さんがお二人来こられて、頭の先からつま先まで綺麗に拭き上げて着替えまでさせてくれて、1時間で帰られるんですよね。

主人が「お風呂に入りたい」って言ったときもケアマネージャーさんがすぐに連絡をとってくれて、家で2回もお風呂に入ることができました。エレベーターがない団地の4階に住んでいても訪問入浴介護ができるようになっているのはすごいなと思いました。

くらたま

くらたま介護は“重い”話題も多いので、こういったお話を聞くと嬉しいですね。ご主人が亡くなられたとき、お葬式は家族葬をされたんですよね。

多良

多良そうなんです。業者の方にお葬式にかかる費用を計算してもらったら、「すごい金額」になったんです。

そうしたら娘が「母はここで1人暮らしをしていくので、お金はあまり使えません」って言ってくれて。「いくらぐらいがご希望ですか?」って聞かれたので、取っておいた新聞の切り抜きを出してきて、「この家族葬でやりたいと思います」って言いました。

それを見た子どもたちは、すぐに私の気持ちをわかってくれたんです。そして、「ここの団地は狭くて祭壇はつくれないのでいりません」というところから、削れるところを省いていったんです。

息子のお嫁さんが「花は私が用意します」と言ってくれたり、子どもたちが主人を見送るために必要なことを分担して、いろいろ準備してくれたんです。

くらたま

くらたまご家族の絆ですね。

多良

多良お通夜も家でしました。そうしたらなんと22万円でできたんです。金額の大小ではないんです。とても温かいお葬式になりました。

お葬式やお通夜では、家族みんなで主人を取り囲んで思い出話をしたり、ご飯を食べたりして過ごしました。心から主人を慕っている子ばかりが集まってくれたのが良かったと思いますね。

私と子どもたちとその家族だけの、完全な家族葬だったので、夫の思い出話をしながら、気を使わず、みなで賑やかに送ることができました。長男が「顔の白い布は取ろうね」と言って取ったら、夫は眠っているような穏やかな顔でした。 お線香を絶やさないよう、まだ小学生だった孫が一晩中がんばって見張っていたのを、本人が今でも話題にします。

(『87歳、古い団地で愉しむ ひとりの暮らし』P196より引用)

くらたま

くらたま振り返ったときに「いいお葬式だった」と思えるのは素敵なことですね。

多良

多良「私もこんなふうに送ってほしい」って子どもたちに言っています。自宅で最期を迎えたいんです。

十分楽しんだから”孤独死”しても悲しまないで

くらたま

くらたま「今後のこと」は、どんなふうにお子さんに話しているんですか?

多良

多良「お母さんは孤独死するけど悲しまなくてよろしい。今まで十分楽しんだから」と。

くらたま

くらたまそれを聞いてお子さんはなんとおっしゃっているんですか。

多良

多良子どもたちは、「お母さんの希望なら…」と言ってくれています。でも裏では「順番に面倒を見よう」と話し合いをしてくれているらしく、ひとりでがんばるつもりだけど、それを聞いて感激しました。

夫はこの部屋で安らかに逝きました。私もできれば、この部屋で最期を迎えたいです。 認知症などで判断ができなくなったら、子どもたちに任せるしかありませんが、自分で決められるうちは施設に入らず、ここでひとり暮らしを続けたい。それが今の私の、何よりの願いです。

((『87歳、古い団地で愉しむ ひとりの暮らし』P44より引用))

くらたま

くらたまたしかに、自宅で最期を…というお気持ちはよくわかります。でも、日本では未だに多くの方が病院のベッドで亡くなっているのではないでしょうか。“家で看取る”という選択肢も得られやすくなればいいなと、私も思います。

多良

多良そうですね。幸い主人の主治医は24時間体制で診てくださる先生でした。何かあると、夜中でもすぐに飛んできてくれた。近くに良い先生がいてくださったので助かりましたね。

「あの先生がいるなら私も大丈夫だわ」という気持ちがあります。

くらたま

くらたま良いお医者さんに恵まれたんですね。“孤独死”というと寂しい印象がありますが、美智子さんを見ていると、ひとり暮らしでも全然寂しくなさそうですね。

多良

多良寂しくないですよ。お稽古ごとをいくつもしているので、行った先々がみんなお友達です。お友達は本当に宝物だと思います。

私はあんまり喋る方じゃないんですけど、私より若い方たちが多いですから、その方たちの話を聞いていると、この年になってもいろいろなことが学べます。いつも、その日に学んだことを振り返りながら帰ってきます。

くらたま

くらたまご家族との交流があり、地域のコミュニティにはご友人がいて、YouTubeにもさまざまなコメントが来る。お一人暮らしでも多くの人に囲まれて生きておられるんですね。

多良

多良そうですね。でもお友達にはあまり踏み込んだ関わり方はしません。とてもいい方たちがいらっしゃいますけど、わりとさらっとした付き合いなんです。その代わり、3人の子どもたちがいるので、私ができないことは無理せず子どもたちに頼るようにしています。

未来に願うのは、年寄りが安心して死ねる社会

くらたま

くらたま最後に、これからの日本が“こうなったらいいな”と思うことをお聞きしたいです。

多良

多良やっぱり、“年寄り”が安心して死ねる国になったらいいなと思いますねぇ。飢えた方がテレビに写し出されると、涙が出てきます。今まで精一杯生きて来たのに、こんな終末を迎えるのかと思うと…。

そのために、貯金がない方や身寄りがない方でも入れる高齢者の施設ができたらいいなぁ…なんて思うことがあります。手厚く看取ってもらえるようになったら”老後の不安”も減るかもしれませんから…。

「いざというときに国がみてくれる」となると、みんなもっとお金を使うと思うんですよ。将来が不安だから、物を買わずにお金を溜め込んでいますでしょ。

くらたま

くらたま「お金の流動性」という意味では、まだまだ課題がありますよね

多良

多良安心して“吐き出せる”ような状態をつくってほしいですよね。

くらたま

くらたま吐き出す(笑)。表現こそユニークですが、事実ですね。

多良

多良それと子供の教育費を無料になってくれたらいいなあと思います。教育費がかからなければ、十分な貯蓄がなくても安心して子どもを産むことができるかもしれません。少子化の状況も変わるのではないかと思います。私は、大学まで無料でいいと思うんです。そうすれば、立派に活躍する人はいっぱい出てきます。頭のいい日本人はたくさんいるんですから。

くらたま

くらたま仰るとおりですね。私も“50”を過ぎたあたりから「どういう老後を過ごそうかな」ってよく考えるんですよね。でも幸せな老後を生きている人ってあまりいない。世間を見ても、歳をとることは怖いし、「早くお迎えこないかしら?」と思っている人もいっぱいいますからね。

だから、今日は「いま」を楽しんでいる美智子さんのお話が聞けて、とても嬉しかったですね。こんなに生き生きとアラキュー(アラウンド90歳)で生きられる可能性もあるってみんなに知ってもらいたいです。

多良

多良ありがとうございます。

くらたま

くらたまそれから、私を含め、高齢社会に不安を持つ方は多いですが、美智子さんを見ていると「高齢社会もいいな」と思えます。今日は本当にありがとうございました。

- 撮影:林ひろし(写真提供:すばる舎)

多良美智子

昭和9年(1934年)長崎県生まれ。8人兄弟の7番目。戦死した長兄以外はみな姉妹。

早くに母を亡くし、父と姉たちに育てられる。小学生のとき戦争を体験。27歳のとき、前妻を亡くし10歳の娘がいる9歳年上の男性と結婚。夫との間に2男をもうける。55年前に神奈川県にある現在の団地に引っ越して暮らし始める。7年前に夫を見送ってからはひとり暮らし。趣味は”巣作り”で、部屋の模様替えや読書、裁縫、料理などが大好き。あるものを使って、楽しく豊かに暮らす様子を当時中学生の孫が撮影。

2020年に「Earthおばあちゃんねる」を開設して動画を投稿し始めたところ、またたく間に人気チャンネルとなる。一番再生回数が多い動画は235万回再生されている。現在、15万人の登録者がいる(2022年11月現在)。