岡野さんとは、一度、お目にかかっているんです。覚えてらっしゃいますか?

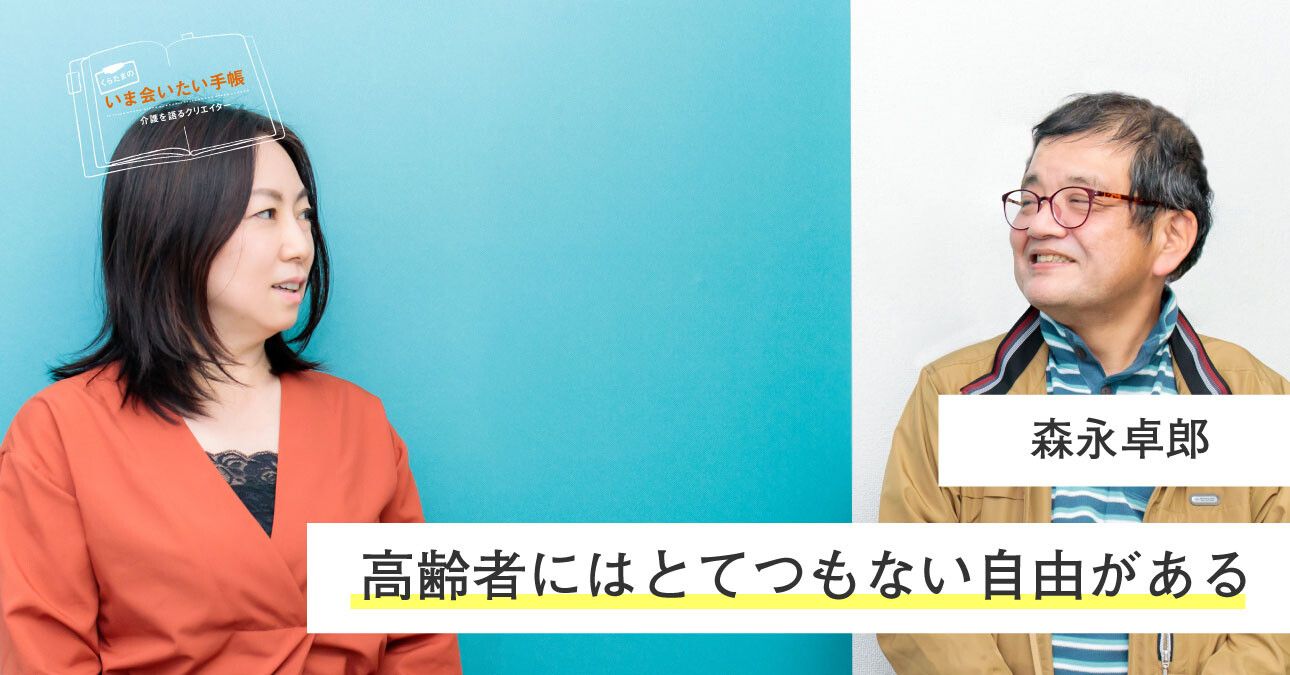

映画化もされた介護コミックエッセイのベストセラー『ペコロスの母に会いに行く』の著者、漫画家の岡野雄一さんが今回のゲストです。40歳でUターンして郷里の長崎に戻ったことで始まった、”親子の親密な時間”。認知症の母親・みつえさんとの日常を通じて、ユーモラスながらじんわりと深みがあるエピソードの数々で、みつえさんの“人生そのもの”を描ききったこの作品は、どうやって生まれたのでしょうか。秘話に迫ります。

- 構成:みんなの介護

ボケる事も悪か事ばかりじゃなかかもしれん――父が亡くなったあと、ゆるやかにボケてきた母・みつえさんと、息子の“ペコロス”こと漫画家の岡野雄一さんの可笑しくて、どこか切ない日常風景を描くコミックエッセイ。認知症の母に去来する人生の悲喜こもごもの記憶に、誰しも激動の時代を力強く行きてきた「自分の母親像」を重ねずにはいられない。笑いと涙に溢れる介護マンガの決定版!

5年間の在宅介護。入院をきっかけにどんどん悪化していった

くらたま

くらたま 岡野

岡野7年くらい前の長崎でのテレビの仕事でしたね。まだ映画ができる前でした。

くらたま

くらたまあの当時、まだお母さまは?

岡野

岡野時期としては、胃ろうするかしないかという時期だったような気がします。あの2年後に亡くなりました。

くらたま

くらたまそうだったんですか。お母さまをご自宅で介護されていたのはどれくらいの期間になりますか?

岡野

岡野約5年ですね。父が亡くなってから、少しボケてきたかなとは思っていましたけど、2年目からどんどん進みはじめました。

きっかけは、転んで足の骨を折って入院したこと。お見舞いに行くと、同室のおばあちゃんから、「お宅のおばあちゃん、すごく変になってきたよ」と言われたんです。それから、トントントンと坂を降りていくように、ひどくなっていきました。

くらたま

くらたま症状としては、どんなものがあったんですか?

岡野

岡野人が現れる幻覚とかですかね、何年も前に亡くなっている父がフラッと現れたと言ったり。

「母ちゃん、何ばボケとっとや。父ちゃんもうとっくに亡くなっとるタイ」

「なあユウイチ。私がボケたけん父ちゃんがあらわれたとなら、ボケることも悪か事ばかりじゃなかかもしれん」

(『ペコロスの母に会いに行く』P111より引用)

あとは、子沢山の農家の長女だったので、背中に弟や妹を背負って農作業を手伝っていた記憶がよみがえるようなこともありました。

昔、まだ元気だった頃に、よく「大変だったんだ」「イヤだったんだ」と、そんな思い出話を愚痴として聞いていましたから、あのことかと思いましたね

くらたま

くらたまそれは、イヤだなっていう感覚とともによみがえるんですか?

岡野

岡野そうじゃないんです。施設にいて、そういうことが起きはじめるんですけど、聞いていたようなイヤな思い出としてではなく、母をベッドに寝かせようとしたら、「背中に弟がいるから気をつけてゆっくりやってちょうだいね」と、すごく自然に、嬉しそうな感じで言うんです。

くらたま

くらたま不思議ですよね~。認知症って、本当に人によって症状が全然違うから。

グループホームを選んで正解だったか、今でもわからない

くらたま

くらたまお母さまは、グループホームに入られたわけですが、これはどのようにお決めになられたんですか?

岡野

岡野母が脳梗塞で入院したときに、初めてケアマネさんとお話をさせていただく機会がありまして、「入院するということは退院すること。今後はどうされますか?」と言われて、在宅か特養かグループホームの3つのどれにするべきか、考えるようになりました。

難しかったですね。1ヵ月くらい時間をいただいて、ずっと悩んで、グループホームに決めたんです。

くらたま

くらたま具体的には、どういうところが判断基準になりましたか?

岡野

岡野まず特養は、費用が安いこともあって待ちが多くて難しいという現実がありました。長崎でも何十人待ちと言われましたから。一人入るのに、どれくらいかかるかわからないですから、これは難しいなと。

くらたま

くらたまうわ~、それは大変だ!要介護度が高い方が優先されると聞いたこともありますけど、当時のお母さまはどんな状態だったんですか?

岡野

岡野右半身付随で車椅子という状態で「要介護3」あたりでしたが、同じくらいの方がたくさん待っているんです。あと、ケアマネの方に、「特養は、いまのお母さんには静かすぎる」とも言われていたんです。やっぱり特養は症状の重い方が多いですからね。

グループホームの方は、共同生活が基盤になっているから、まだ元気なところも残っている人が多く、食事を一緒に作って食べるとか、そんな日常がまだおくれる。「もし、費用の面をクリアできるのであれば、グループホームがおすすめです」と言われていたので、費用面でも現実的に検討をはじめました。

くらたま

くらたまえー、そんなに違うんですか?

岡野

岡野特養がいくらか忘れちゃいましたけど、グループホームは月に14~15万円かな。要介護度で、多少は安くなりますが、それくらい。長崎でその費用ですから、東京の方はもっと高いと思います。

それでも、父の遺した遺族年金に、こちらでちょっとプラスするくらいでクリアできる金額だったので、お世話になることに決めました。

場所もいいところが見つかって、たまたま空きがあり幸運だったと思います。ただ、それでも、いまだにそれが良かったのかどうかはわかりません。

くらたま

くらたまなんでですか?

岡野

岡野だって本人じゃなくて息子がそれを選ぶわけですから。

くらたま

くらたまそういう意味でかぁ~。お母さんは家に帰りたがっていたんですね。

岡野

岡野母はずっと病院だと思っていたんです。で、「さぁ雄一、帰ろうか」って、みんなに挨拶をしていこうって言うんです。そして、挨拶をしてまわりはじめるんですが、挨拶しながら帰るっていうことを忘れてしまうんです。その繰り返しでしたね。

元から仲の良い家族だったわけじゃない。長崎に戻ってから「やり直しの10年」を送った

くらたま

くらたま元々、仲の良いご家族だったんですか?

岡野

岡野良いとは言えなかったと思います。父がすごく酒癖が悪かったんですよ。

あと、もしかしたら、今なら統合失調症と診断されていたかもしれないんですけど、「人に追われている」とか、そんなことをよく言っていました。

とにかく人間が苦手なんですよね。でも、職場って人間関係じゃないですか。外では温厚を絵にかいたような人、仏様のような人だと言われていたんですが、そのストレス、ウサを晴らすのに、家では酒を飲んで荒れていましたね。

父はずっと酒乱だった。一番の被害者は母だった

「わんたちゃあ、大人になってもゼーッタイ酒飲みになったらいかんぞ!」

歳月は過ぎた。父はとっくに酒を止め、短歌三昧の日々を過ごし…死んだ

(『ペコロスの母に会いに行く』P53より引用)

くらたま

くらたまうーん、そうだったんですか。

岡野

岡野矛先は母です。父に叩かれて殴られてという日々でしたね。

母が包丁を持った父に追いかけられたこともありました。殺すというより、「一緒に死んでくれ」という感じで。それを僕と弟が羽交い締めにして包丁を取り上げて、タオルに包んで父の目の届かないところに隠したり。

ただ、心底憎んで刺してやろう、叩いてやろうということではなかったんでしょう。叩くときは拳ではなく常に平手でしたし、母と2人きりのときに刃物を持つようなこともなく、そんなことをするのは僕と弟がいるときだけ。結局、半分はポーズだったんだと思います。

くらたま

くらたまそれは強烈だ。その後、お父さまは?

岡野

岡野60で、ドクターストップがかかってお酒が飲めなくなってからは、そんなこともなくなりました。僕が長崎に戻ったのは、父が70歳の時。80で亡くなるまでの10年間は、こんなにいい時間はなかったんじゃないかと思います。家族関係のやり直しみたいな時間をおくらせてもらった気がしますね。

くらたま

くらたまお父さまは介護が必要な状態にはならなかったんですか?

岡野

岡野肺気腫だったんですけど、最後まで普通に暮らしていましたね。

亡くなる前日か、2日前くらいだったかな。もう起きれなくなっていた父がベッドで半身を起こして、僕に、「母ちゃんを大切にしろよ」って言ったんですよ。

くらたま

くらたま亡くなられたときは、お母さまも悲しかったでしょうね。

岡野

岡野連れ合いが亡くなって認知症になるっていうパターン、よく聞きますよね。僕は〝ほどけていく〟っていう表現をよく使っているんです。もう、しっかり縛っておかなくてもいいみたいな意味で。

弟に心配かけないように漫画を描いた。最後は絶対に笑いに持っていく

くらたま

くらたま団塊の世代が後期高齢者となることで、医療費などの社会保障費の急増が懸念される「2025年問題」、もうすぐそこなんですよね。

そのときになって、みんな初めて介護と向き合うことになって戸惑うだろうし、先に経験された方のことって知りたいだろうと思うんです。そんなときに岡野さんのペコロスシリーズを読んだら、ホッとされる方は多いんだろうなって。

岡野

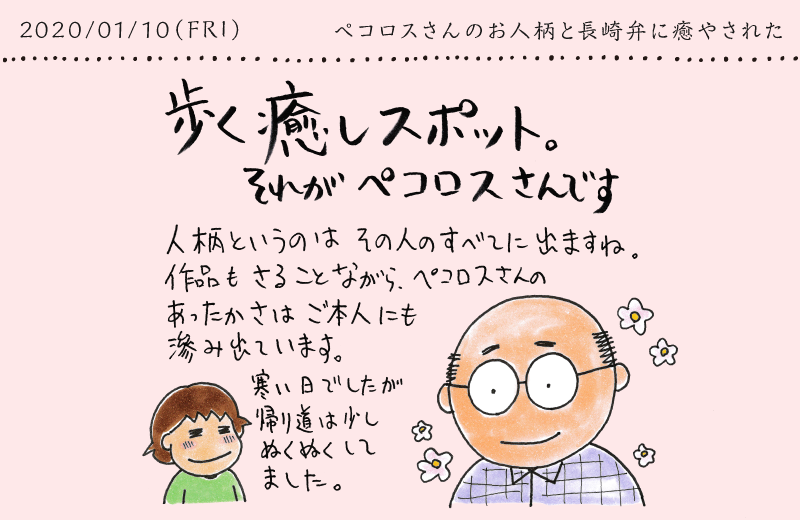

岡野僕の丸っこい絵柄のせいもあるかもしれませんが、よくそう言っていただいています。

漫画は母がボケはじめたころに、面白がって描きはじめたんです。元々は、神奈川で暮らす弟に、「母ちゃん、可愛くボケてってるから大丈夫だよ」って伝えたくて、母ちゃんと僕のツーショットを写メで送っていたんです。

「ナイト長崎」っていう、僕が編集長をやっていたタウン誌に漫画を載せるようになってからも、その中で母ちゃんのエピソードを描いたときは、最後の1コマは絶対に笑いに持っていくようにして、で、やっぱり弟に送っていたんです。

くらたま

くらたまへぇ~、そういうご家族の通信という意味があったんだ!

岡野

岡野そうです、そうです。写メと同じように、母のことを心配している弟を安心させてやろうと思って。

くらたま

くらたまそれを漫画で読めるっていうところに、すごく意味があると思うんです。私も、『だめんず・うお~か~』を描いていたとき、いろんな男女を取材したんですけど、漫画にしないと、とても読むに絶えないようなエピソードも出てくるんですよ。ひどい暴力とか。それが漫画にすることで、深刻になりすぎずに伝えられるっていうのがあって。

岡野

岡野すごくわかる。そうなんですよ。

くらたま

くらたま岡野さんも、『ペコロスの母に会いに行く』の中で、介護をすごく悲惨なこととしては描かれていないでしょ。それって、とても良いことだと思うんです。ともすれば、介護って悲惨な話になってしまうから、読む人はすごく救われると思うんです。

岡野

岡野そう思っていただけるのは、すごくありがたいですね。

くらたま

くらたま本当はすごくしんどいエピソードもあったんだと思うんです。

岡野

岡野もちろん。でも、それは描きませんでした。母のことを弟に知らせるというのが元々の目的でしたし、見る人を安心させたいと思っていたので。

桜の花びらが街に散り流れる頃、母が半日いなくなる日がある。でも日暮れまでには帰って来ているのだ

「父ちゃんに花見に連れてってもろたバイ」

父は何年も前に亡くなっているのだが…

「ゆーいちよー、父ちゃんの出張長かなァー…」

母の認知症は進行していた

(『ペコロスの母に会いに行く』P70より引用)

くらたま

くらたまでも本当にあんな感じで、ほどけていく自分の親を見ていけるっていうのは、すごくいいなと思いました。

ほんの一瞬、「死ねばよかとに」と思った。でもやっぱり長生きしてほしくて胃ろうを選んだ

くらたま

くらたまお母さまとの日々の中で、特にしんどかったのは、どんなことでしたか?

岡野

岡野一番しんどかったのは、汚くなっていくことでしたね。着替えなくなるし、映画では少し大袈裟に描かれていましたが、便を漏らして、それが恥ずかしいと思うから、こっそりタンスの奥に詰めていくんです。

だんだん部屋が臭くなって、タンスを開けたら汚れたものがたくさん出てくる。次第に便をつけたまま出てきたり、出てきたトイレに入ってみると、流していないし、壁の側面を便で拭いてというのが始まったんです。

それを拭き取りながら、「死ねばいいのに」って本当に思ったんですよね。ほんの一瞬ですけど。

くらたま

くらたまそういうこともしながらだったんだ。でも、そのお言葉もとってもリアルだし、岡野さんの中にも、そういう瞬間があったということに救われる人もたくさんいると思います。

岡野

岡野本当に瞬間なんですが、長崎弁で「死ねばよかとに」と思った瞬間が、何回もありましたよ。

あんだけしっかり者だった母ですからね。もし、ふと我にかえったときに、それを自分でみてしまったとき死にたくなるんじゃないかって、そういう思いもあって。実際、そうだったと思う。

くらたま

くらたま今日、その言葉が聞けただけでも、本当に意味があったと思います。

岡野

岡野で、「死ねばいいのに」って思った瞬間があった僕が、胃ろうするかしないかの選択を迫られて、自然に生きて自然に亡くなるか、胃ろう造設して、不自然でも1日でも長く生きてもらおうかと、本当に1ヵ月くらい悩んだ末、胃ろうを選んだ。

くらたま

くらたま胃ろうの是非って、すごく問われてますよね~。

岡野

岡野結論を出すまでに、いろんな人に話を聞きました。造設してくれた先生も、実は反対だとおっしゃっていたし、僕自身も、自分の母親でなければ反対と言うと思うんですけどね。

それでも長生きして欲しくて、胃ろうを選んだんです。伊藤比呂美さん(編集部注※詩人。兼ねてから岡野さんの作品を応援している)に話したら、「そりゃあそうでしょう、お母さんはあんたの飯の種だから」って言われましたけど(笑)。

くらたま

くらたま伊藤さんらしいなぁ〜。歯に衣着せない!

岡野

岡野でもこれは、つい深刻に考えてしまう中で、一番、ホッとする言葉だったんですよ。

確かにその通りだし、いろんなエピソード、要するにギャグにするためには、胃ろうして1日でも長く生きてくれた方がネタももらえるしって。そう思えるようになれましたから。

本当はもっと強く描かなきゃいけない。「プチ親不孝」をしてほしい

くらたま

くらたま現在、介護と向き合う中で、いろんな問題、悩みに直面されている方がたくさんいると思うんですけど、何かアドバイス的なことがあるとしたら、どんなことになるでしょう?

岡野

岡野例えば、在宅で介護されている方。これは、本当は僕ももっと漫画で強く描かないといけないと思っているんですが、「プチ親不孝」を知って欲しいと言うことなんです。

くらたま

くらたま「プチ親不孝」ってはじめて聞きました。どういうことなんですか?

岡野

岡野親を忘れる時間をもたないといけませんよということなんです。

親孝行なお子さんほど、先に倒れたりするんです。10年くらい前に、介護疲れで、自ら命を絶ってしまった女優さんがいましたが、真面目で親孝行な人ほど、自分が先にダメになってしまうんです。

だから、どんなに大切なご両親であっても、忘れる時間を持って欲しいと思います。

くらたま

くらたまそれが「プチ親不孝」。

岡野

岡野コーヒーを飲む時間でもいいし、お酒でもいい。例えば、親をデイケアに預けて、その時間は親のことを忘れて自分のためだけに使う。そういう時間をもたないと、先に倒れちゃう。親より先に倒れちゃうほど親不孝なことはないですからね。

くらたま

くらたま本当にそう思いますよ!

岡野

岡野母が施設に入っていたころ、僕の行きつけの居酒屋さんのランチタイムにときどき見かける、昼間からお酒を飲んでいる男性がいたんです。「なんで、この人、昼間からお酒を?」と不思議に思って、隣同士になったときに聞いてみたんです。そしたら、仕事をやめて認知症の両親の介護をしているので、とにかく疲れてしまっているというんです。

しかもお父さんは、若い頃は社会人野球選手で、体が大きくて強い。介護するのは一番大変なんです。

そんな両親と向き合ってばかりでは、自分も気がどうかなってしまいそうだということで、空いた時間にちらっと飲んだり、自分の時間を作っているとのことでした。

くらたま

くらたまそれは本当に大事な時間ですね~。

岡野

岡野その方は、今もFacebookでやりとりをしていますが、現在は、新しい仕事についています。介護職。「親が私に見つけてくれたようなもんです」って言っています。

その気持ちは、僕も本当によくわかる。母のことでマンガを描かせてもらえるようになって、映画にもなった。すべて母のおかげです。いまだに母の掌の上で生きているような気がするんです。

くらたま

くらたま素敵だなぁ〜。今日は、本当にいいお話が聞けてよかったです。ありがとうございました!

- 撮影:池田 宏

岡野雄一

漫画家・シンガーソングライター。1950年、長崎県生まれ。20歳のときに上京、出版社で漫画雑誌編集に携わる。40歳のときに長崎にUターンし、広告代理店での営業や、タウン誌編集長を経て漫画家デビュー。父の死後に、認知症になった母・みつえさんとの日々をユーモラスに漫画化した『ペコロスの母に会いに行く』(2012年)を西日本新聞社から発刊するや、全国的に話題となりベストセラーになる。同作で、第42回日本漫画家協会賞最優秀賞を受賞。NHKでのドラマ化(2013年)、映画化(2013年)をはじめ、舞台やアニメにもなっている。他著に『ペコロスの母の玉手箱』『みつえばあちゃんとぼく』『ペコロスのいつか母ちゃんにありがとう:介護げなげな話』『ペコロスの母の忘れ物』等がある。