畠山さんは小説家としてデビューする前、漫才の台本を書かれていたそうですね。

今回のゲストは小説家の畠山健二さん。畠山さんは、累計125万部突破の『本所おけら長屋』シリーズの最新刊を2021年の3月に上梓しました。江戸の下町を舞台に繰り広げられる、笑いあり、涙ありの人情時代小説を手掛ける畠山さんに、漫画家くらたまが作品のこと、現代の日本社会のことを聞きました。

- 構成:みんなの介護

「こうやって貧乏人同士で暮らしてると、見栄も外聞も要らねえ。本音で暮らしていけるんでさあ。あるのは貧乏人の面目だけでね。だから助け合って生きていくしかねえんですよ」

江戸は下町・本所を舞台に繰り広げられる、大人気の笑って泣ける時代小説シリーズの最新刊。古典落語テイストで現代人の生き方にも通じる人情の機微を描いた新感覚の時代小説。

お笑い作家から、50歳を過ぎて小説家へ転身

くらたま

くらたま 畠山

畠山50歳を過ぎてようやく小説1本で食べられるようになるまでは、雑誌にエッセイやコラムを書いたり、落語家さんに頼まれて新作落語も書いたりしていました。

くらたま

くらたま漫才のほかに落語の台本も!元々書く仕事はお好きだったんですか?

畠山

畠山大学を出て、はじめは家業を手伝っていたんですが、25歳になったとき、ふと「このまま終わるのはいやだな」という思いがよぎったんです。

そこで小説を書いて新人賞に応募したところ1次審査を通ったんですよ。それで、ひょっとすると自分には才能があるかもしれないと自信をつけて応募を続けたんですが、結局、3年連続で2次審査に落ちて小説家への道を断念しました。

ちょうどその頃、ある漫才師の方との出会いを機に漫才の台本を書いてみたら、それが運良く『NHK漫才コンクール最優秀賞』を受賞したんです。以降、20年以上、お笑い作家として書く仕事を続けることになるんですが、今振り返れば、いつかは小説でリベンジしたいという気持ちを常に心のどこかに抱えていたんですね。

くらたま

くらたまその思いが50歳を過ぎてついに実を結んだわけですね?

畠山

畠山ある意味、非常にシビアなお笑いの仕事で揉まれてきたおかげで創作に必要な引き出しも増え、自分に合ったペース配分や実力の程度も客観的に見極められるようになっていましたから、機が熟したという感覚はありました。

ただ、満を持して書き上げた小説家としてのデビュー作が全然売れなくて…。それで、最後になるかもしれない次の作品は悔いの残らないようなものにしようと、自分の生まれ育った本所を舞台にして好きな落語の知識をフル活用して書き上げたのが『本所おけら長屋』だったんです。

くらたま

くらたま私も読ませていただきました。登場人物たちの会話が落語みたいに軽妙洒脱で本当に面白かったです。

畠山

畠山実は『本所おけら長屋』は通常の時代小説に比べると会話の占める割合が非常に高い。でも、これまで会話自体の面白さや笑いに特化した時代小説がほとんどなかったこともあって、それも読者には好意的に受け入れてもらえたようでした。

くらたま

くらたま確かに笑える時代小説というジャンルはあるようでなかった気がします。

畠山

畠山新喜劇もそうですが、笑いがあると泣きも生きてくるんですよ。

くらたま

くらたま笑わせておいてほろっと泣かせる。畠山さんは、まさにエンターテイメント小説の王道を目指されているんですね。

畠山

畠山はい。そもそも僕の小説はいわゆる文学賞とは無縁の文体ですし、そういう方向で勝負するつもりもありません。ただ、僕は読者を喜ばせるというその一点だけは、ほかのどんな作家にも絶対負けたくない。いや、負けない自信があるんですよ。

人情噺に込められた普遍性

くらたま

くらたまところで『本所おけら長屋』シリーズが累計130万部を突破する大ヒット作になっている理由についてはどのようにお考えですか?

畠山

畠山昨今は近所付き合いもなくなって、人間関係もどんどん希薄になっていますよね。それは誰もが煩わしいことを排除して快適な個の暮らしを追求してきた結果なんだけど、『本所おけら長屋』がこれだけ支持されているのは、少なくない人たちが心のどこかで人との繋がりを求めているからだと思います。

くらたま

くらたま女性読者の比率がとても高いのもこのシリーズの特徴だそうですね?

畠山

畠山はい。出版社からは読者の約6割が女性だという報告を受けています。

くらたま

くらたま6割ですか!? すごい!一体何がそこまで多くの女性を惹きつけてやまないのでしょう?

畠山

畠山時代小説といえば、昔は「剣豪モノ」か「捕物帖」ばかりでしたが、近年は江戸時代を舞台にして時代小説にカテゴライズされているものの、いわゆる「切った張った」の描写がほとんどない作品が増えています。そういうこともあって女性も読みやすくなったんじゃないでしょうか。

『本所おけら長屋』にも滅多に人が死ぬ話は出てきません。結局、古典落語がそうであるように、さり気ない人情噺には普遍性があるんです。

だらしなく酒色に溺れたり、博打で身を持ち崩したり、度を越したやきもちを焼いて騒動を起こしたりといった落語に登場するダメな人たちの営みも、程度の差こそあれ、現代を生きている僕たちと本質において変わりはないんですよ。

人はみんな、心に闇を抱えているのかもしれませんね。その闇に光が射し込むには、何が要るのかしら。

(『本所おけら長屋(十六)』P102より引用)

くらたま

くらたま確かに、昔も今も生きていくうえで直面する問題に大差はない気がします。

畠山

畠山もっと言えば、落語はどんなにダメな人間も否定しない。立川談志師匠はそれを「人間の業の肯定」だと言っていたんですが、そういう人間の弱さの一切合切を肯定してくれるから、落語を聞く者はあまねく救われた気がするわけです。僕も『本所おけら長屋』を書く際には、常にそのことを忘れないよう心掛けています。

江戸っ子は善悪を粋か野暮かで判断していた

くらたま

くらたま作中に描かれているような江戸の文化には、いつ頃から傾倒されていたんですか?

畠山

畠山昔からですね。若い人に「おめぇ、それじゃぁ筋が通らねぇ」とか説教する江戸かぶれしたオヤジがいますよね?僕はずっとそれ系です(笑)。遊ぶにしても銀座のクラブで飲むより向島の料亭で芸者さんを相手に乙(おつ)な遊びをする方がずっと楽しいですね。

くらたま

くらたま私の友達に40過ぎの芸者さんがいるんですが、大事にしてくれるお得意さんのおかげでお座敷の居心地が良くてなかなかやめられないと言ってました。でも、今の時代、そういう芸者遊びに慣れた男性って圧倒的に少数派では?

畠山

畠山花柳界にはいろいろ仕来りがあって、たしかに遊ぶ側にもそれなりの資質が求められます。

くらたま

くらたまお金だってかかりますよね?

畠山

畠山ええ。でも、そもそも道楽で身上(しんしょう)を潰して寂しく死んでいくというのが下町の遊び人にとっては最上級の粋(いき)なんですよ。

くらたま

くらたまう〜ん、遊ぶにしてもそれに人生のすべてを懸けるのが江戸っ子の粋だと?

畠山

畠山粋というのは実に説明の難しい独特な感性の領域なんですが、それは僕が『本所おけら長屋』に込めたテーマとも深く繋がっています。

つまり、人が浮世で生きていくには、時として法よりも義理人情や粋と野暮といったような感性と直結した価値判断に従った方が正解に近づけるということ。義理を立てなくても世間は渡って行けるけど、義理を欠かさなければ世の中はもっと綺麗に回っていく。それが僕の一番伝えたい持論でもあるんです。

くらたま

くらたま粋と野暮は生き方にどう関係してくるんでしょう?

畠山

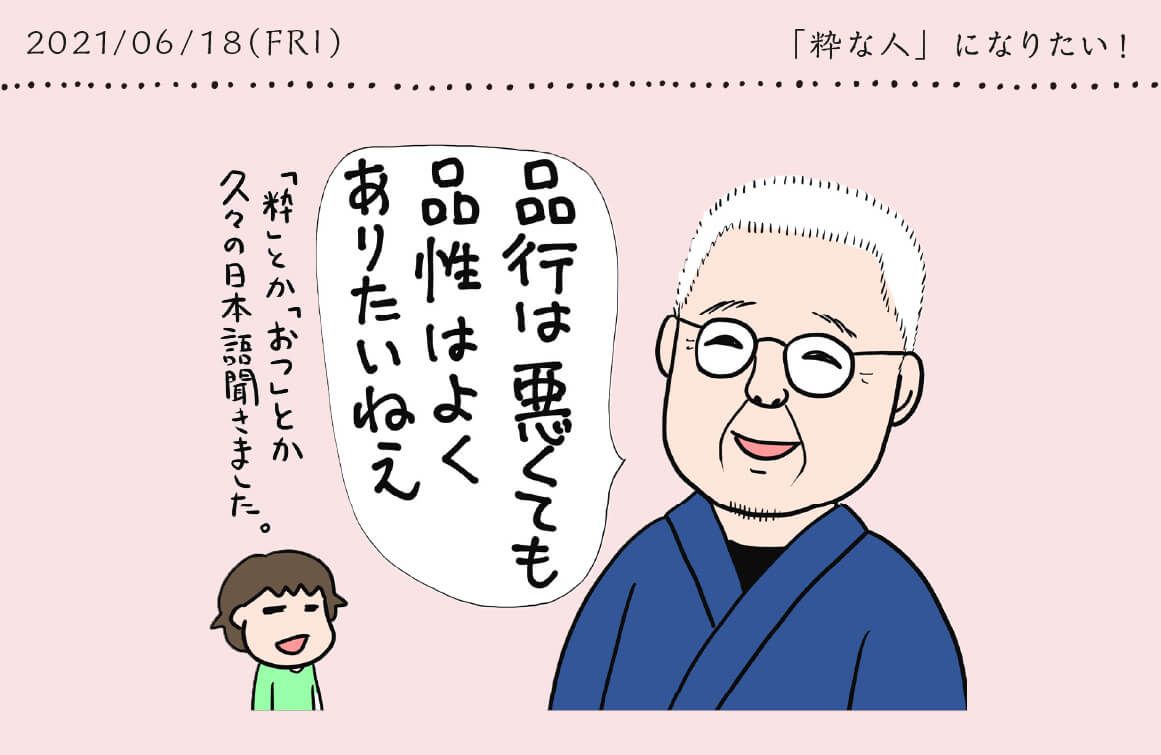

畠山江戸っ子は善悪を粋か野暮かで判断していて、粋だとされる生き方をしていれば自分も周りも心地良かった。反対に「あいつは野暮だね」と言われるような生き方は、例えそれで成功者になれたとしても人として非常に恥ずべきことだったんですよ。

言い換えれば、酒色や博打で身を持ち崩しても絶対に人を騙したり裏切ったりしないという「品行」は悪いけれど「品性」の高い人物が粋だと評価されていたわけです。

僕は意図して書いたつもりはなかったんですが、『本所おけら長屋』の住人はまさにそういう人たちばかり。どうやら知らず知らずのうちに、僕自身が理想とする生き方と彼らのキャラクターを重ね合わせていたようなんです。

最近の世の中には一見「品行」は良くても「品性」が下劣な人間が蔓延っています。なので、余計に住人たちの粋な生き方が読者には心地良く感じられてしまうんじゃないでしょうか。

涙が止まらなかった。人の情けというものは、こんなにも温かいものだったのか。ありがたくて、嬉しくて涙が止まらなかった。

(『本所おけら長屋(十六)』P102より引用)

くらたま

くらたま粋を重んじる江戸の文化というのは何がもとになっていたんですか?

畠山

畠山江戸文化を一言でいえば「職人文化」になります。「江戸っ子のなり損ないが銭を貯め」という川柳があるんですが、これは江戸の職人は腕さえあれば金を貯める必要なんてないんだという意味。実際、江戸時代は大火事が頻繁に起こっていましたから、職人が仕事にあぶれて食い詰めるなんてことは滅多になかったんです。

くらたま

くらたまなるほど!「江戸っ子は宵越しの銭を持たない」もそれと同じ。持っているお金を全部使い果たしても、また必要な時に必要なだけ稼げばいいという意味の言葉なんですね?

畠山

畠山はい。江戸の職人にとっては、その日に稼いだ金は翌日に持ち越さないでその日に使い果たすのがこれまた粋で誇りだったんですよ。

江戸っ子の人間力と共助精神

くらたま

くらたま考えてみれば江戸時代には生活保護もなかったわけですよね。それでもみんな生きていけたのはどうしてなんでしょう?

畠山

畠山どんな人間にも「場」が与えられていたから生きていけたんじゃないでしょうか。加えて法では対処しきれない問題を解決していく人間力を個々が持ち合わせていた。

さっき話した義理人情を果たすことや粋と野暮を的確に判断する能力もそこに含まれるわけですが、そういう感性に任せた大らかな人間力が弱者への差別や偏見のようなものも上手い具合に包み込む役割を果たしていたんだと思います。

くらたま

くらたまそれに比べると、今の時代は本当に生きづらいですね。

畠山

畠山江戸時代にも虐げられていた人たちはいたと思います。でも、ひどい目に遭っているように見える人にも何かしら楽しみはあったみたいです。

現代の感覚からすると吉原に代表される遊郭文化は男尊女卑の極みのように見えるかもしれませんが、実は遊郭で働く女性にもお客を選ぶ権利はありましたし、気位の高い花魁(おいらん)ともなれば、時にはどんなにお金を積まれても言いなりにならないこともあったとか。

一般の女性たちも男性に負けず劣らず性的に奔放だったと言われてますから、案外、みんなしたたかに人生を謳歌してたんですよ。

くらたま

くらたまてっきり江戸時代というと庶民は肩身の狭い思いをしていたのだと思ってました。

畠山

畠山いえ、庶民の助け合いのあり方も面白くて、例えば長屋の前に捨て子があった場合、その子どもは長屋の住人たちが責任を持って育てなければならないという、よくよく考えてみれば滅茶苦茶なルールもあったそうです(笑)。

くらたま

くらたまそれ本当ですか!?

畠山

畠山本当です。その捨て子を子どものいない夫婦なんかが引き取って丁稚奉公に出られる歳頃になるまで育ててたんです。

ちなみに江戸時代は200数十年も続きましたから一概には言えませんが、疱瘡や麻疹にかかればかなりの確率で助からなかったこともあって、大体、生まれた子どもの2割が5歳を迎えるまでに命を落としていた。そういうこともあって、子どもは社会全体で守られていたんですね。

誰もが知っている落語の「寿限無」も実は単なる早口言葉や言葉遊びではなくて、子どもの名前に縁起のいい言葉を延々と連ねることで、少しでも元気に長生きしてほしいというあの時代の親たちの切実な願いが込められた噺だったんですよ。

くらたま

くらたま今のお話を聞いていて思ったんですが、もしかして、体が弱って働けなくなったお年寄りの世話も近所の誰かが?

畠山

畠山長屋のみんなで面倒をみてたんですよ。

くらたま

くらたますごい!素晴らしい!

畠山

畠山ただし、あくまで各自ができる範囲で代わる代わる面倒をみていただけであって、現代の介護とは比べものになりません。

見方を変えれば「死」というものに対する受け止め方もそれほど深刻ではなかったし、「生」への執着も今の時代ほど強くなかった。だから、結構気楽に頼ったり頼られたりといったこともできたんだと思います。

くらたま

くらたま死が身近だったからこそ自然な形の助け合いが生まれたんですね。

- 撮影:荻山 拓也

畠山健二

1957年、東京都目黒区生まれ。墨田区本所育ち。演芸の台本執筆や演出、週刊誌のコラム連載、ものかき塾での講師まで精力的に活動する。著書に『下町のオキテ』(講談社文庫)、『下町呑んだくれグルメ道』(河出文庫)、『超入門! 江戸を楽しむ古典落語』(PHP文庫)など多数。2012年『スプラッシュ マンション』(PHP研究所)で小説家デビュー。文庫書き下ろし時代小説『本所おけら長屋』(PHP文芸文庫)が好評を博し、人気シリーズとなる。