らく朝師匠のようなご経歴の持ち主は世界を見渡してもほかに見当たらないと思います。どういった経緯で医師から落語家へと転身されたのでしょうか。

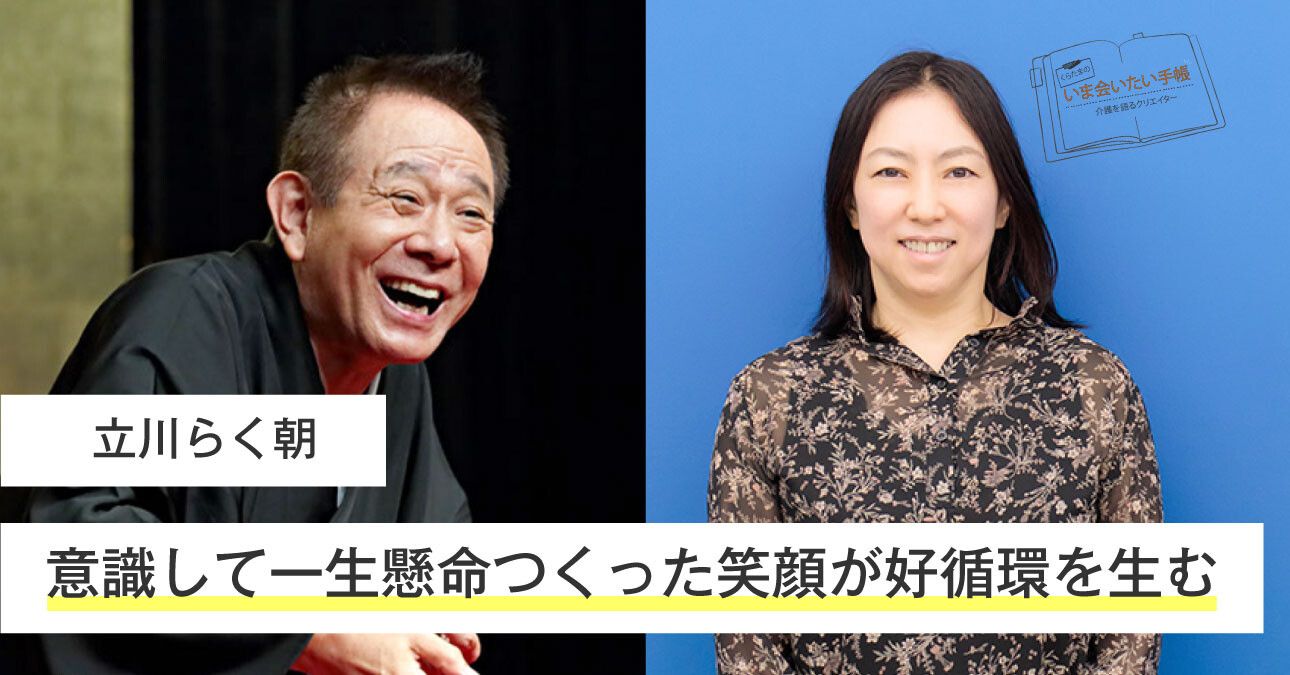

今回のゲストは医学博士で落語家の立川らく朝さん。健康教育と落語をミックスした「健康落語」というジャンルを開拓したらく朝さんは2021年2月に著書『笑って生きれば、笑って死ねる』を上梓しました。生きていくうえで「笑い」がいかに大切か、漫画家くらたまが聞きました。

- 構成:みんなの介護

健康教育と落語をミックスした「健康落語」という新ジャンルを開拓した立川らく朝さん。笑うと長生きする、は本当?病気を寄せつけない笑いの力とは?最後の最後まで人生を楽しむには――。

医学博士にして落語家が語る、日本一「笑えて、ためになる」健康論、生き方論。

判断に迷ったらウキウキするほうを選ぶ

くらたま

くらたま らく朝

らく朝私が生まれた長野県飯田市には寄席がなくて、落語に直接触れる機会はなかったんですよ。ですから子どもの時分にはラジオでよく聞いていました。

で、中学を卒業後、東京の高校に通うようになったんですが、新宿には「末廣亭」という恐ろしい場所がありまして(笑)。学校帰りには制服のままそこへ直行し、その日の演目が終わるまで帰らないという不良になっちゃったんです。

くらたま

くらたまでも、そんな不良が医学部に!(笑)。落語と学業はみごとに両立されたわけですね。

らく朝

らく朝はじめは聞きに行くだけでしたから。まあ、そのうちそれだけじゃ飽き足らなくなり、高校3年の文化祭ではとうとう自分でも落語をやるようになって…。医大進学後も落語研究会を立ち上げたり、大学病院に勤務してからも落研OB寄席というのを年に1回開いたりしてたんです。

ところが、会場にしていた上野の「本牧亭」という寄席がなくなってしまったこともあって、そうこうするうちに落語と切れてしまったんです。

くらたま

くらたま切れてしまった?落語への情熱を失ってしまったんですか?

らく朝

らく朝いえ、大学病院勤務というのはとにかく忙しい。休みもなければ、24時間、仕事に追われまくってほかのことは何も考えられない。そんな状態がずいぶん長く続いたんです。

くらたま

くらたまそれだけ多忙を極められていた医師が、どういうきっかけで落語立川流へ入門することになったのでしょう?

らく朝

らく朝酔っ払うとね、「なんで俺は落語をやらないのか」と自分を責める心の声が聞こえるようになって、それが次第に大きくなり、しまいには「落語やれよ」としきりに耳元でささやくようになっていったんです。蓋をして自分では見ないふりを決め込んでいても、心の奥ではずっとくすぶっていたんですね。

そんなときに、立川志らく師匠の主催する『らく塾』という落語好きが集まる月1回の研究会に出会いまして…。1年後、気づいたら「弟子にしてください」と直訴していました。

その時点で私は46歳、カミさんも子どももいるということでなかなか首を縦に振ってもらえなかったんですが、いろいろお心遣いをいただきまして、どうにかプロの噺家(はなしか)への道を開いていただけたんです。

くらたま

くらたま奥様、さぞ驚かれたのでは…。

らく朝

らく朝家内には反対されませんでした。むしろ「やりたいことがあればやればいい」と背中を押してくれて。

くらたま

くらたますごい。素晴らしい奥様!

らく朝

らく朝う〜ん、落語家になるということがどういうことか、たぶん、よくわかってなかったんでしょう(笑)。

くらたま

くらたまとはいえ、医師という職業に未練はありませんでしたか?俗っぽい話ですが、収入の問題もありますし。

らく朝

らく朝未練はなかったです。私がいなくてもほかに医者はたくさんいますから。収入にしても、開業医ならともかく、勤務医はたいして儲かりません。IT系の企業の役員の方がよほど給料はいいですよ。

だから、落語家になれるチャンスが巡ってきたんだと思った次の瞬間には「よし、落語家になろう!」と当然のことのように決心してました。

くらたま

くらたままったく悩まなかったんですか?

らく朝

らく朝全然悩まなかったですね。なにも考えなかった。私、何かの選択を迫られた場合、基本的にウキウキするほうを選ぶって決めてるんですよ。

だって進もうとしているのが未知の世界なら、どうなるかはやってみなきゃわからない。その段階でソロバン弾いて計算してみたって仕方ないでしょう。わからないことを天秤にかけたって意味なんかないですから。

くらたま

くらたまう〜ん、ウキウキするほうを選ぶという考え方ってとても素敵です。

笑っても泣いてもいい。感情を解放すれば心も体も元気になれる

くらたま

くらたまらく朝師匠の『笑って生きれば、笑って死ねる』(三笠書房)を読ませていただきました。笑うことは精神だけでなく体にも良いことなんだと、科学的なエビデンスも紹介されていてすごく納得できました。

でも、コロナ禍がこれだけ長引いて人と会えずにいると、笑いたくてもなかなか気持ちが上がりません。師匠、どうすればこんな状況下でも笑えるようになりますか?

らく朝

らく朝最近、よくそういった質問を受けるんですけど、そもそも我々噺家にとって人と会えないというのは致命的でして。結局、笑いというのは人と人のコミュニケーションのなかで生まれるものですから、人と会えない状況でどうやって笑えばいいかというのは本当に難しい問題なんです。

でも、難しいのを承知であえて言うなら、笑える方向に常に自分のマインドを持っていったり、あらゆる物事に興味を抱いたりして、それを絶やさないということじゃないかな。

それと、家族のいる方なら、なるべく家庭不和を起こさない。限られた人間関係のなかで、いかに良い状態を保つ努力をするかがとても大事だと思います。

笑いたいと思ったら、何か特別な工夫なんて必要ないんです。まず人と交わる、そして少しばかりの気配りと思いやりを発揮する。そうすれば自ずと笑いは生まれてくる、そんな気がしています。

(『笑って生きれば、笑って死寝る』P144より引用)

くらたま

くらたま家庭は一番長く身を置くところですものね。

らく朝

らく朝個々が最終的に帰る場所ですから、そこがぎくしゃくしてしまったら世の中全体へ波及して収拾がつかなくなってしまいます。そういった意味でも家庭はなにより大事にしなくちゃいけません。

くらたま

くらたま今日も本当は師匠と直接お会いしてお話を伺いたかったのですが…。正直、私はリモートというのがあまり好きになれないんですが、こういう間接的な方法でも人とコミュニケーションを取ることはプラスの効果をもたらすのでしょうか?

らく朝

らく朝もちろん、人と会って話ができればそれに越したことはありませんが、どういう形であれ、誰かと会話できるならアリだと思います。

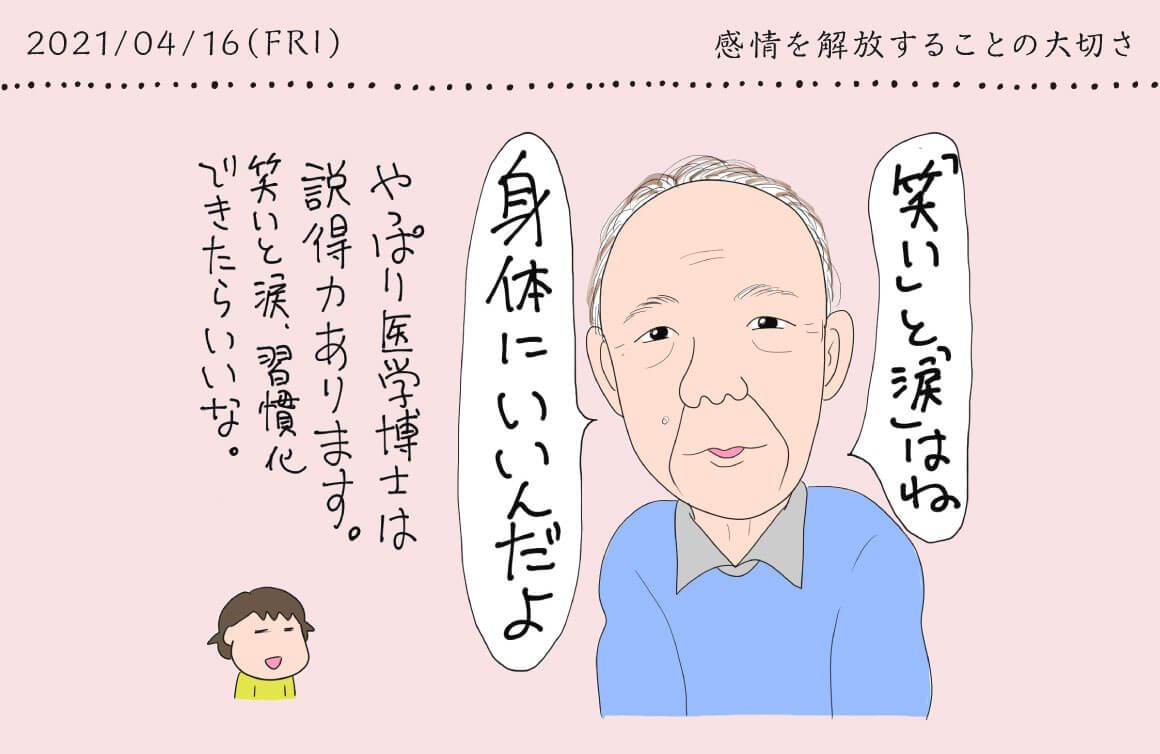

あとは、感情を解放して得られるカタルシスというのはとてもポジティブで強い情動ですから、映画でもドラマでも小説でも漫画でもそういうエンターテイメント作品に触れて感動して思いきり泣くことも、笑いと同じくらい脳を活性化して元気を得られるのでおすすめします。

意識的に視点を変えてみると人生が面白くなる

くらたま

くらたま師匠のご著書にも書いてありましたが、例えば若い女性なら“箸が転がってもおかしい”という些細な出来事にも感動できる時期がありますけど、年齢を重ねていくにつれて人はそう簡単には笑えなくなるというか、私自身、実際に感動のハードルが上がってしまっている感じがするのです。それについてはどう対処していけばいいのでしょう?

らく朝

らく朝それはハードルが上がったのか、あるいは自分が下に潜ってしまったのかにもよりますね。

くらたま

くらたまなるほど!自分が下に潜ってしまっている…確かにそうかもしれません。子どものころに見惚れたものとか感動したこととか、いまでも断片的に覚えていますけど、それと同じ体験をまた味わったとしても、もうあんなには感動しないだろうと思います。そういうのって“慣れ”なんでしょうか?

らく朝

らく朝人間、何十年も生きていれば大概のものに慣れちゃいますから、どんどん面白いものもなくなっていくんです。でも、何歳になっても面白がったり感動できたりする人もいます。

くらたま

くらたまその違いはどこから生じてくるんでしょう?

らく朝

らく朝視点を変えて物事を見られるかどうか。人とは違う斜めの視点から“ツッコミどころ”を探す。そういうことを習慣にしていれば、いつまで経っても世の中を面白がれます。

早い話、私ら落語家がそうなんですが、そういう視点や考え方を持つことは誰にでもできることですし、それを習慣化して身に付ければ、少なくともいまより人生を楽しめるようになると思います。

くらたま

くらたま意識的に物事の見方を変えてみるんですね。

らく朝

らく朝そう、意識的にやる。例えば、私、仕事の移動に電車をよく使うんですが、ときどき、新宿から八王子まで中央線の特急『かいじ』に乗るんです。通勤特快なら片道490円で済むんですけど、あえて1250円の特急指定券を買う。

そうするとなにがいいかというと、通勤電車だと座れるかどうかわからないけど、特急指定席なら4人掛けボックス席に座ってコーヒーとスイーツなんかを味わいながらのんびりできる。

どちらに乗っても移動時間だけをみれば大して変わらないんですよ。でも、760円の差額を払っただけで八王子までの30〜40分が単なる移動時間からちょっとした旅に変わる。日常が非日常になり、リフレッシュはできるし、マインドもやわらかくなるんですよ。

くらたま

くらたま視点を変えれば良いと言われても、いざ行動に移そうとなるとどうしていいかわからなくてモヤモヤしてしまいがちですが、なるほど、そういうほんの少しの変化を取り入れるというやり方でいいんですね。すごくいい!私もやってみます!

笑顔でいるにはエネルギーがいる

くらたま

くらたま先ほど笑いにコミュニケーションは不可欠だという話がありましたが、介護の現場でもいかに良好なコミュケーションを保つかは重要なテーマです。

認知症などで意思の疎通が困難な方も少なからずいる介護現場を円滑にするにはどうすればいいのか?医療現場でも経験豊富な師匠に、ぜひ、お伺いしたいのですが。

らく朝

らく朝やっぱり、一番は笑顔でしょうね。どんなに仕事が大変でつらくても笑顔を忘れないこと。家庭でもそうでしょう。

「行ってらっしゃい」の一言を顔も見ずに言われるのと、ちゃんと目を見て言われるのとでは全然気分が違う。初対面のときに相手が自分に対して笑顔を向けてくれただけでも当然のように印象は変わりますよね。

くらたま

くらたまそれはつくり笑顔でもいいんですか?

らく朝

らく朝というより、人と接するときはいつでも笑顔でいることを自分に言い聞かせる。これも意識的に習慣化することによって身に付けるべきものだと思います。それができるようになったら、何をしても全然反応が違ってきますよ。

ただね、笑顔でいるというのは結構エネルギーが要るんです。

くらたま

くらたま確かに…。すごくよくわかる気がします。

らく朝

らく朝私、老人ホームでもたまに落語をやるんですが、まわりのみなさんが笑っていても、まったくの仏頂面でテコでも笑わない人がいるんです(苦笑)。

たぶん、そういう方はエネルギーを使って笑顔をつくるというマインドを捨てるか諦めるかして生きてきたんじゃないかな。

笑顔というのは、そうそう自然に出てくるものじゃありません。大抵の場合、それは一生懸命つくるもの。だからこそ、自分を奮い立たせて精一杯浮かべた笑顔は相手にとって最高のプレゼントにもなるんです。

まず、そこを自覚してみると自ずと人に対する振る舞いも変わってきますし、またそれが自分にも返ってきて周囲の空気が心地良いものに変わっていく。そういった好循環が生まれれば、きっと仕事だって面白くなってもっとやる気も湧いてくると思いますよ。

おおいに笑う人、自分のネガティブな面をも笑えてしまう人、つらいときでも笑顔を見せられる人、そんな人たちって、きっとフィルターが厚い、自分のことを好きな人たちなのかもしれません。自分のことをいまよりもっともっと好きになって、もっと笑える人になろうじゃありませんか。

(『笑って生きれば、笑って死寝る』P168より引用)

記憶を辿って夢想する愉しみ

くらたま

くらたまここまで、すぐにでも実践できる人生を楽しむための素敵な方法についてご指南いただいてきたわけですが、ほかにも何か私にもできそうなことはありますか?

らく朝

らく朝そうですね。あとは夢想することも大事。楽しいことを思い浮かべてみるんです。

くらたま

くらたまあ〜楽しいこと思い浮かべたい!(笑)。

らく朝

らく朝これも習慣化するとだいぶ気分が変わってきます。明るい気分になるとエネルギーも湧いてきますしね。笑顔を絶やさないためにも、これもマスターした方が良いです。

私、iPhoneを使ってるんですけど、どういう設定になってるのか、画面に昔の写真が日替わりで勝手に出てくるんですよ。

これはありがたい機能で、写真を見る度にいろんな記憶が蘇ってきて、「もう一回、ここに行きたいな」とか「これ美味かったから、また食べに行こう」とか考えるんですね。そのうち「あそこにも行ってみたいな」「あれも食べたいな」とわくわくした気分になってくる。

くらたま

くらたま1枚の写真が過去だけでなく、これからやりたいこと、未来についても想像させてくれる手がかりになってくれるんですね。

そう言えば、若い頃は好きな人の写真1枚でいくらでも夢想に浸っていられたな…。あの気分、すっかり忘れてました。

そう思うと、写真を残しておくってとても良いことなんですね。私、自分の記憶に残しておけばそれで良いんだって、あまり写真を撮ることに関心がなかったんですけど、これからは改めます!

らく朝

らく朝観光地の典型的な土産物と同じでね、私も以前は「誰がこんなつまらないもんを買うんだ」と馬鹿にしてたんだけど、あとから他人の家でそういうのを見かけたら無性に懐かしさが込み上げて「買っときゃよかった!」って後悔した(笑)。そういう記憶と紐付いた写真やモノも、いつか生きていくうえで糧になってくれることもあるんですよ。

たとえコロナで世の中が激変しようとも、どんなにうつが増えようとも、時代に対応できない人たちの健康被害が社会問題化しようとも、笑いで解決できることは決して少なくない、いえ、笑いこそが最後の切り札になるに違いありません。

(『笑って生きれば、笑って死寝る』P250より引用)

立川らく朝

1954年、長野県生まれ。落語家・医学博士。笑いと健康学会理事。日本ペンクラブ会員。杏林大学医学部卒業後、慶應義塾大学医学部内科学教室へ入局。主として脂質異常症の臨床と研究に従事。慶應健康相談センター(人間ドック)医長などを務める。2000年、46歳にして立川志らく門下に入門、プロの落語家としても活動を開始。02年、都内に内科クリニックを開設。04年、立川流家元、立川談志に認められ二つ目昇進。15年4月、落語立川流真打トライアルにて優勝、10月真打昇進。現在、健康教育と落語をミックスした「健康落語」「ヘルシートーク」「落語&一人芝居」という新ジャンルを開拓。著書に『落語で不調を改善!笑って自律神経を整える』『立川らく朝のお笑い健康手帖』『笑いの診察室―らく朝健康噺』などがある。