2020年に出版された『「ボケたくない」という病』、とても面白かったです。どのようなきっかけで出版されたのですか?

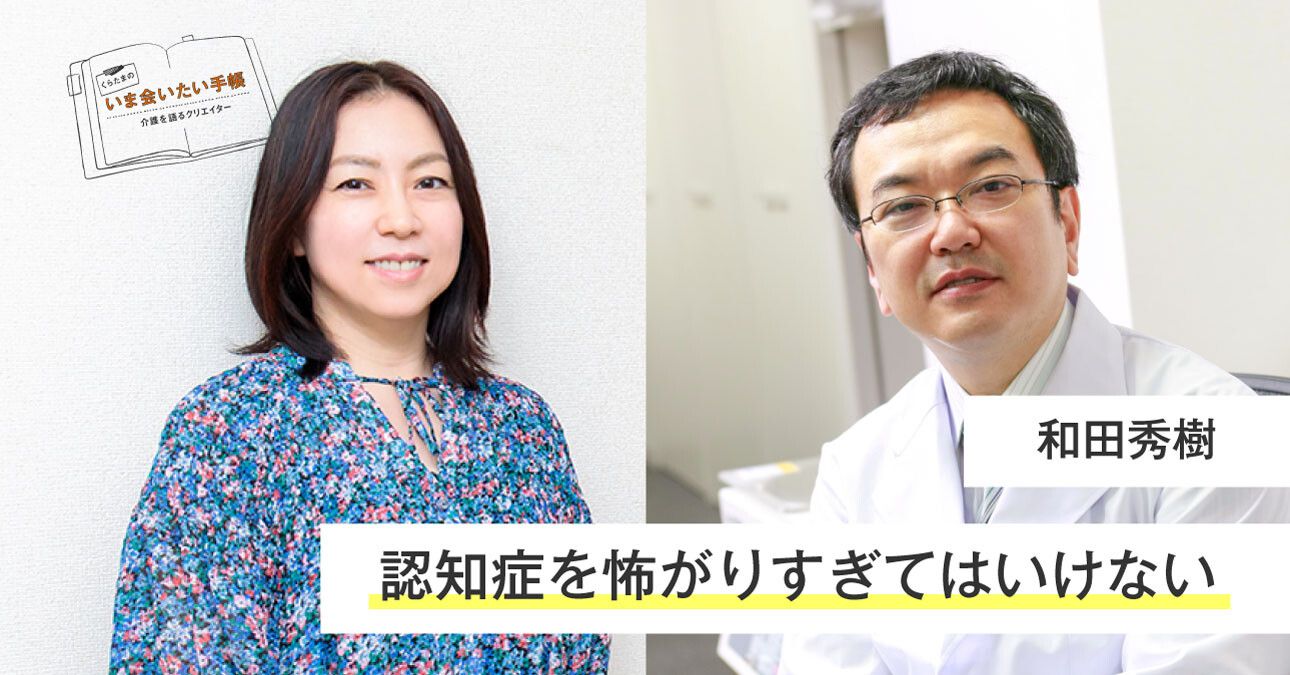

今回のゲストは老年精神科医の和田秀樹さん。認知症のプロフェッショナルとして活躍しながら、大学受験のアドバイザー、映画監督など、幅広く活躍されています。和田さんは、認知症についてわかりやすくまとまた『「ボケたくない」という病 』を2020年に上梓しました。認知症は本当に恐ろしい病気なのか。漫画家くらたまが聞きました。

- 構成:みんなの介護

「認知症をむやみに恐れ、過剰に怖がりすぎてはいませんか?認知症は完全に予防することができず、根治も不可能です。でも、認知症になることは、実はそんなに不幸なことではありません」

老年精神医学を専門とする医師として30年以上に渡り、認知症の患者さんを看てきた和田さん。「認知症のプロフェッショナル」である和田さんが本書の中で正しい認知症の知識を教えます。認知症の基礎知識から検査、ボケにくい生活習慣、治療まで、ボケを迎え撃つ52の戦略を網羅。認知症に対する考え方を変える一冊。

予期不安が強い日本人

くらたま

くらたま 和田

和田今のところは認知症を完璧に予防する方法はないことと、ボケたらどうすれば良いのかということを書きたかったんです。

例えば、今もそうですが、日本人は「新型コロナになりたくない」とか「原発の事故はあってはならない」とか言って、「〇〇が怖い」から、そうならないための努力は一生懸命やりますよね。新型コロナの自粛やマスク着用、原発の問題であればチェックを厳しくするといったことですね。

でも、自分が新型コロナにかかってしまったらどうするかを考えている人は少ないんですよ。もしなったらどこの医療機関に相談するかということを、調べてる人はほとんどいないでしょ?

くらたま

くらたまいないかも…。私もあんまり知らないです。

和田

和田僕が日本人の問題点だと思っているのは、そこなんです。「〇〇になったらどうしよう?」という予期不安が強いわりには、実際になった時の対策を考えていない。

くらたま

くらたま確かに考えてない人、多いですね。

和田

和田認知症に対しても同じなんです。今は90歳以上の方の6割が認知症と言われています。つまりボケたくないと思っていてもかなりの確率でボケるんですね。でも、介護保険や福祉のサービスについては事前に調べない。

嫌なことを避けることばかり考えて、「なったらどうするか」は考えてないんです。

くらたま

くらたまそういう準備はしないですよね。

和田

和田この本の趣旨は「年を取ったらボケるのは当たり前なんだから、怖がっていないで、なった時にどうするかを考えておこうよ」ということなんです。

認知症をめぐる日本人の「誤解」

和田

和田日本人は何かにつけて怖がるだけで何もしないから、僕は「恐れすぎ病」と呼んでいます。

「認知症になったら、人生終わりだ。安楽死させてくれ」と言う人もいるけど、認知症でも人生は終わりません。

そもそも認知症って、本当にそこまで不幸なのか考えるべきだと思うんですね。

くらたま

くらたまなるほど…。でも、認知症というとどうしてもそういったネガティブな面が強調されてしまいますよね。

和田

和田認知症について、大きな誤解が二つあります。

まず、認知症と運転免許証の問題。これは警察とマスコミが騒ぐから問題になっていると思いますね。75歳以上になると高齢者講習の前に認知機能検査を受けますけど、これで認知症の診断を受けたらすぐさま免許を取りあげよという話になります。

でも、認知症といっても軽度から重度まであって、軽度なら記憶障害だけです。

確かに重度になると家族の顔もわからなくなるから、そういう一定のレベルになってから免許を取り消すというのならわかります。しかし、ただ認知症と診断されたら免許を取り上げるというのは違う。

くらたま

くらたま確かに、認知症は個人差も相当あります。

和田

和田そうです。例えばイギリスのサッチャー元首相やレーガン元アメリカ大統領は、退任してから6年くらいでアルツハイマー型認知症を告白してるんだけど、その頃はもう話が通じなくなっていました。ということは、在任期間中から症状があったということなんです。

つまり軽度の認知症ならハイレベルの公務も務まるということです。認知症とは、「一定以上に重くなったらまずい」病気なんです。

もう一つ、これも日本人の特性として「人に迷惑をかけたくない」という問題もあります。

くらたま

くらたま日本では特に多そうですよね。

和田

和田コロナ禍でのマスク騒ぎもそうです。感染しないためにマスクをしている人もいるけど、多くは人に感染させない、迷惑をかけたくないからマスクを付けるという心理です。

くらたま

くらたま今やマスクをしていない人は責められてしまいますもんね。

和田

和田安楽死の問題も同じなんだけど、日本人は迷惑をかけないのがとにかく大事。安楽死って、本来は「自分が病気で苦しくてつらいから楽になりたい」と死を望むんだけど、日本人は周囲に迷惑をかけたくないから死なせてくれという方が多いんです。

くらたま

くらたま日本人らしいというか、すごくよくわかります。

和田

和田認知症は周囲に迷惑をかける病気だと思われていますが、本当にそうでしょうか?実際には問題行動を起こす人は1割もいないんですよ。

くらたま

くらたまえ?そんなに少ないんですか!?

和田

和田それはそうですよ。今は認知症が500万人以上いて、日本人の20人に1人くらい認知症なんだから、「認知症=問題行動」なら、徘徊者がそこら中にいることになってしまいます。

そんなにたくさんの徘徊者を見たことはないでしょ?

くらたま

くらたまないですね。

和田

和田だいたい認知症って脳の老化現象だから、本来は多眠、寝過ぎの人のほうが多いんです。夜はずっと寝ていて、昼間もウトウトしている人が大半。夜中に眠らないで大声を出す人は少数派ですよ。

くらたま

くらたまそうなんだ…。

和田

和田認知症は老化だから、基本的には大人しくなるんです。確かに重度になると、便失禁とか話ができないとかで周囲の世話にはなるけど、問題行動で周囲に迷惑をかけるのは、1割かあるいか5%くらいだと思います。

そもそも排泄をちゃんとできないことが「迷惑」で、迷惑をかけている人は生きている価値がないのでしょうか?

だって赤ちゃんは言葉もわからないし、排泄や食事の世話も大人にやってもらっているけど、邪魔だとか殺せとかって話にならないでしょ?

くらたま

くらたまもちろんです!

和田

和田じゃあ、お年寄りだとなんでいけないの?お年寄りは若い頃は働いて納税して社会貢献してきて、これまで生きてきたことで社会に貸しを作っている人たちなんですよ?これは、社会保障の問題でもあるんです。

私は、日本は今でも「税金ではなく年貢の国だ」と思っています。本来の税金とは、教育や医療費、失業対策などのために納めておいて、必要な時に元を取るもの。海外では、元を取らせない政権は選挙で負けてしまいます。

でも、日本の場合は「おかみ」が年貢を取りあげて勝手に使って、森友とか加計学園とか軍事予算に使おうが庶民は怒らない。生活保護の受給だって権利であるにもかかわらず、もらっている人はバッシングを受けてしまう始末です。

くらたま

くらたま確かに、生活保護に対する世間の風当たりは強いですよね。そこが変わっていかないと難しいのかな?

和田

和田それが日本人のおかしいところです。生活保護の元は税金なんだから、納税者の当然の権利なんです。税金を払ったら元を取るとか、元を取らせないような政治家は落選させるとか、当たり前のことなのに、日本人はできない。

老人に話を戻すと、赤ん坊は叱られないのに、老人だけが文句を言われるのはどういうことなんだと僕は思っているんです。

そういう意味で、まず「認知症で迷惑をかける」とか「世話になりたくない」というのは誤解なんだということを伝えたいですね。

本来の認知症は多幸的

和田

和田作家の赤瀬川原平さんは、「ボケた」とか「耄碌(もうろく)した」とか言わずに、「『老人力がついてきた』と言おう」と、著書『老人力』(1998年、筑摩書房)で提案しましたね。老人力は、年を取ることで得られる新しい力なんだというんです。

くらたま

くらたまベストセラーになりましたね。

和田

和田赤瀬川さんによると、老人力とはパワーでなく、昔なら怒ったようなことにも腹を立てなくなったとか、年を取って超越できるようになったことを喜ぼうということだそうです。

この本の精神からいえば、認知症なんて「老人力のかたまり」みたいなもんですよ。認知症とは本来は多幸的で、嫌なことはすぐに忘れるし、重くなればなるほどニコニコしています。

人はだれでも死に対して恐怖や不安を持っています。高齢になると達観するかというと、実はそうでもなくて、そのときが近づいていると思うと、若いころよりも、不安や恐怖が強くなったりするものです。 認知症は、そうした死への不安や恐怖も軽減してくれます。

(『「ボケたくない」という病』P81より引用)

くらたま

くらたまそうなんですね。

和田

和田福祉施設などに行くと、認知症の人たちは一日中ニコニコしていたり、利用者どうしが手をつないで歩いていたり、「偽会話」といって、お互いに通じない話をしながら楽しそうにしていますよ。

くらたま

くらたまなるほど。

和田

和田施設でも認知症の人はだいたい多幸的だけど、介護者に嫌なことをされると怒ります。

でも、それって普通のことですよね。おむつ替えだって恥ずかしいからいやがるんです。倉田さんだって、いきなり見ず知らずの男にパンツ脱がされておむつを替えられたら嫌でしょ?

家族が認知症の人に対してイライラしたり、腹が立ったり、情けなくなるのは「曖昧な喪失」だからです。身体が目の前に存在しているため、どうしても「かつてのその人」を期待しますが、現実は違う。それがもどかしく、本人に感情をぶつけてしまうのです。

(『ボケたくない」という病』P184より引用)

くらたま

くらたまそれはそうです!(笑)認知症でも抵抗感はありますよね。

和田

和田もし、施設にいる人たちがみんな暗い顔をしてたら、「この施設はやばいかも」って思ったほうが良いですね。

くらたま

くらたまなるほど…。たくさんのお年寄りを診ていらしている和田先生が言うと説得力がありますね。

和田

和田それに認知症で亡くなるということは、周囲としては負担なケースもあるかもしれませんが、本人にとっては幸せなことが多いんです。

くらたま

くらたまあわせてお金があれば老後の不安もなく、幸せに暮らせそうです。

和田

和田というか認知症になったらお金もかからないから、かえって良いですよ。

だって、元気だったら、愛人をつくりたいとか、うまいものを食べたいとか豪華客船に乗りたいとか言って、金がかかってしょうがない(笑)。

政府は「老後に2,000万円かかる」とかいっておどかすけど、僕はもう貯金は使えるだけ使って、納税者の当然の権利なんだから「最後は生活保護で良いんじゃないの?」と思っています。

中途半端に貯金があるからサービスを受けられないだけで、使い切った方が良いんですよ。

お金は儲けるより使う社会に

和田

和田税金の使い道で言うと、今回の新型コロナ関連の給付金で、兆単位のお金はすぐに出せるのがわかりましたよね。

くらたま

くらたま本当にびっくりしました。

和田

和田だったら人手不足と言われている介護労働者の賃金だって、もっと上げられるはず。仮に介護職の年収を100万円上げたとしたら、一気に人手不足は解決しますよ。それには2兆円もかかりません。

例えば子育てが落ち着いた40代から50代くらいの女性で、介護職として働いたら年収400万円もらえるとなれば、働きたくなりますよね。

くらたま

くらたまおっしゃる通りです。

和田

和田子育てが終わったら年収400万円をもらえて、貯金しないで消費する社会になったら、経済も回る。

くらたま

くらたまそうすることで、良い循環が生まれていきそうですね。

和田

和田これもおかしいんだけど、人手不足なら賃金を上げるのが資本主義の大原則なのに、日本は外国人労働者に頼ろうとしてるでしょ?

そもそもバブル期以降の日本の「30年不況」の原因は低賃金です。日本の高度成長期は賃金が高かったんですが、今の経営者はケチだから、賃金を上げない。

くらたま

くらたまずっと上がっていませんよね。

和田

和田一方で、昔と違ってモノが余っているから、それほど生産性を上げなくても良いはずなんです。しかし、今の日本は生産性を上げて、豊作貧乏を増やせということになってしまう。

くらたま

くらたま日本はずっとそういう発想できていますよね。

和田

和田だから、今は消費できるようにしなくちゃ。消費不足の世の中ではお金を儲ける人よりも使う人が偉いんだから。

くらたま

くらたま和田先生みたいなお考えの人は、なかなかいないですね。

日本では童話の『アリとキリギリス』みたいに、勤勉なアリさんのほうが偉いということですよね。

和田

和田それは、生産性が低い時代の話ですよ。今のような生産性の高い時代なら「アリさんは一生幸せを知らずに死にました」ということ。

くらたま

くらたま消費が低迷している時は、「キリギリスになろう」というメッセージが必要なんですね。

和田

和田必要です。生産と消費は1990年代に逆転したんだけど、それまでは一度もなかったから、みんな慣れてないんです。

くらたま

くらたま昔話も、みんな勤勉が美徳であると描かれていますからね。

和田

和田それでも外国人はあるだけ使う人も多いですよ。スウェーデンみたいに税金が高くても、老後の保障がしっかりしているから、誰も文句を言わないんです。

男性ホルモンは男女に必要

和田

和田日本の悪いところはまだあって、何でもアメリカの真似をするのはどうなのかなあと。僕がアメリカにいた時にまずいと思ったのは、日本以上に介護施設の質が悪いことでした。ナーシングホーム(介護や医療を提供する施設)に入ったら、1年か2年で死んじゃうんです。

くらたま

くらたまえ?そんなに!?

和田

和田だから、新型コロナでたくさんの人が亡くなるのも当たり前な気がします。貧困層や高齢者が医療を受けられない国なんです。

今回の新型コロナが教えてくれたことって、すごく多いんだけど、日本人はそこに目を向けないで、相変わらずアメリカの言うことを正しいと思ってる。

くらたま

くらたまそうかもしれませんね。

和田

和田例えば、食べ物の話ひとつとってみても、アメリカは心筋梗塞で死ぬ人ががんの1.7倍くらいいるんだけど、日本だと心筋梗塞の10倍くらいがんで死ぬ。

アメリカでは「心筋梗塞の予防のために食べる肉の量を減らせ」ってなっていて、日本もそれをマネしているけど、そもそも食べる量も体質も違います。アメリカ人は1日で平均300グラムくらいの肉を食べるけど、日本人は80グラム。減らす必要なんてないんですよ。

それに、肉に含まれるコレステロールはがんと闘う免疫細胞になるんです。だから、がんになりたくなければ、日本人はもっと肉を食べたほうが良いです。

くらたま

くらたまそう言われると心強いですね(笑)。

和田

和田あと、男性ホルモンも増やしたほうが良いです。女性は閉経後に男性ホルモンが増えるから、年を取ると元気になるんです。

くらたま

くらたまそういうことなんですね。

和田

和田男性ホルモンの多い男性は確かにスケベなんです(笑)。でも、そもそも男性ホルモンというのは異性だけでなく人間に関心を持つホルモンなんですね。減ると人付き合いが億劫になってしまう。

だから、男も女も肉を食べたほうが良いんです。肉のたんぱく質がホルモンを増やすからね。

くらたま

くらたまお肉、食べましょう!(笑)

「とにかく面白く、楽しく暮らす」ことの大切さ

くらたま

くらたまお肉を食べること以外に免疫力を上げる方法はありますか?

和田

和田免疫学者で順天堂大学特任教授の奥村康先生と対談した時に、「とにかく面白く、楽しく暮らせ」と言われました。

くらたま

くらたま基本的なことだけど、とても大切ですね。

和田

和田奥村先生は、ウイルスやがん細胞を攻撃する免疫細胞NK(ナチュラル・キラー)細胞の研究でも知られる方で、先生によると、NK細胞の活性化のためには面白おかしく暮らすのが良いそうです。

笑いについては有名な実験があって、大阪の「なんばグランド花月」で吉本新喜劇を観る前と観た後に被験者の血液を調べると、血中のNK細胞の活性が上がっていたそうです。

また、うつ病になるとNK細胞が減ることもわかっています。

くらたま

くらたまやっぱり免疫力って精神的なものの影響を受けるんですね…。

和田

和田奥村先生によると、ヨーグルトも免疫力を上げるそうです。あとはやっぱり肉ですね。

くらたま

くらたま確かに、牛肉を食べたら幸せな気持ちになりますね。

和田

和田最初にも話したように、例えば新型コロナでも日本の場合、免疫力を上げて重症化を防ごうとか、かかったとしても無症状で済ませようという考えにはならないんですよ。無症状者が増えるとうつして回るからダメだというんですね。

でも、ワクチンだって、本来は無症状にするために打つものですからね。

くらたま

くらたま確かに…!

和田

和田例えばインフルエンザのワクチンも、打ったところでかかる時はかかるんです。ワクチンは、かかっても症状が軽くできるものなんですが、ワクチンという手段が使えない時であれば、免疫力を上げていければ良いんです。

和田秀樹

1960年、大阪府生まれ。老年精神科医。1985年東京大学医学部卒業。現在は国際医療福祉大学大学院教授(臨床心理学専攻)、川崎幸病院精神科顧問、一橋大学経済学部非常勤講師、和田秀樹こころと体のクリニック院長。老年精神医学の第一人者として知られるほか、大学受験のアドバイザー、映画監督としても活躍する。『「がまん」するから老化する』、『自分が高齢になるということ』など著書多数。