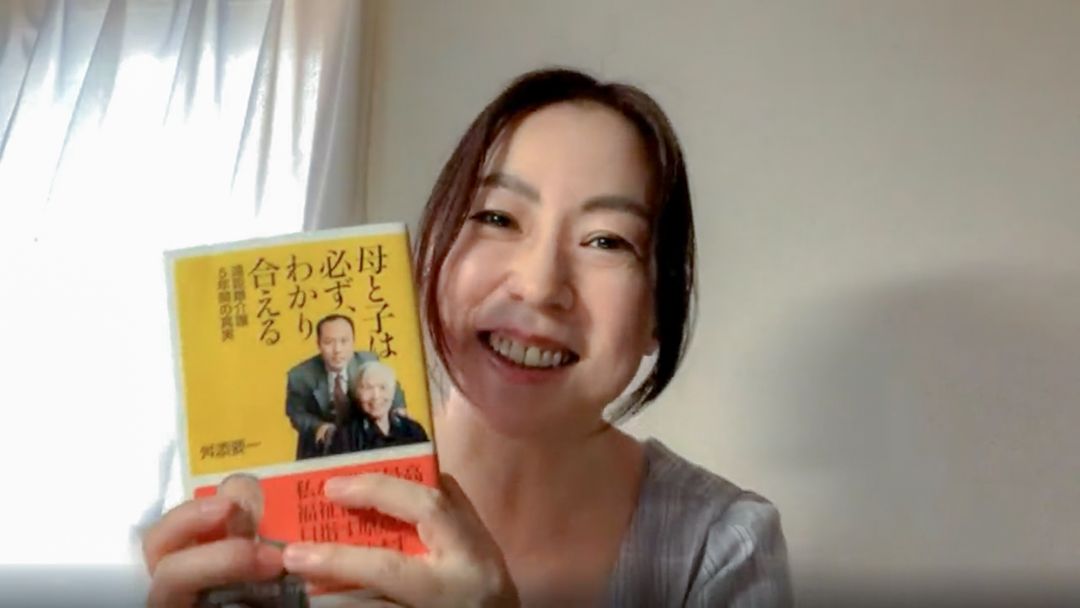

今日は『母と子は必ず、わかり合える』(講談社)をきっかけにお話をお伺いできたらと思います。

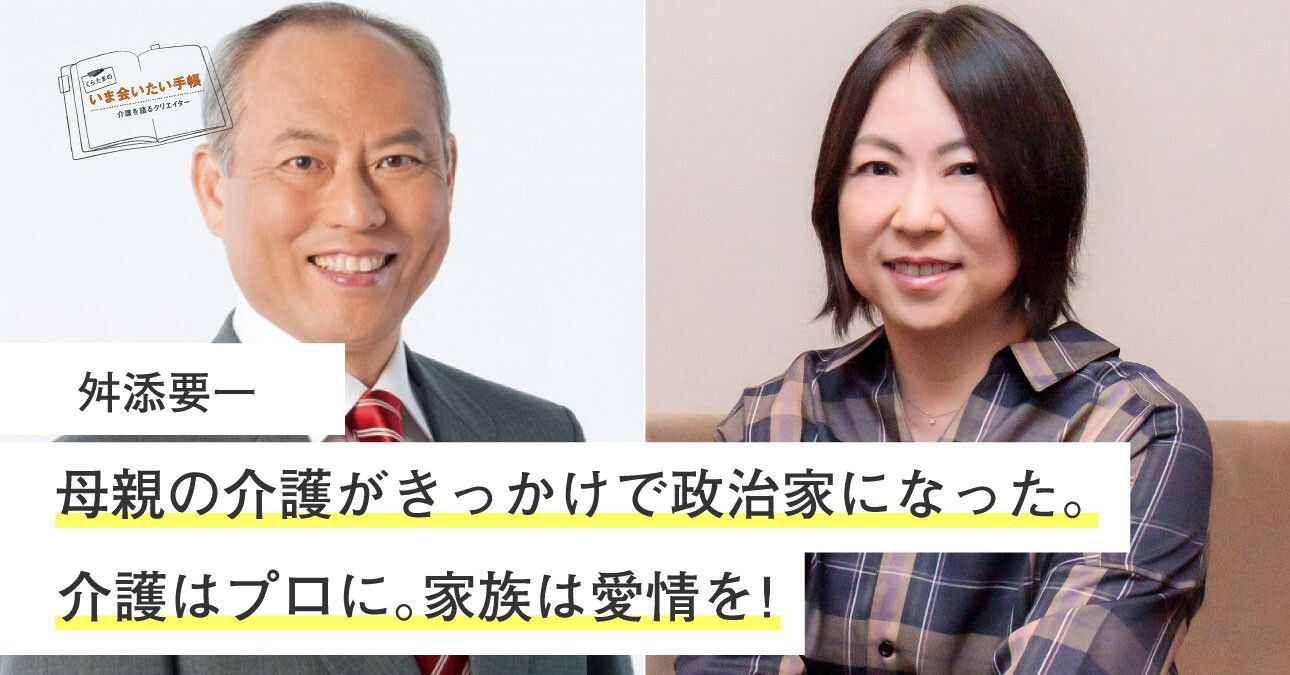

今回のゲストは元厚生労働大臣で前東京都知事の舛添要一さん。「5年間にわたる母親の遠距離介護が自身の政治家としての原点だった」と振り返る舛添さん。東京都知事に選出された2014年に、『母と子は必ず、わかり合える 遠距離介護5年間の真実』を発表しています。超高齢化社会を迎えつつある日本にとって、介護はこれからどうしていけば良いのか。漫画家くらたまと(オンラインで)語り合いました。

- 構成:みんなの介護

舛添要一氏が母との5年間の介護生活の思いを整理し、その体験を総括。舛添氏の政治家としての原点は、5年間にわたり母親を遠距離介護したことだった。その後。参議院自民党政策審議会長や厚生労働大臣を務めた日々も、この体験を忘れたことはなかった。母の介護で舐めた辛酸、体験した縦割り行政の不条理、そして母とともに過ごした最後の日々を振り返り、とことん日本の福祉を考える。

母親の介護について書いた本がきっかけで政治家になった

くらたま

くらたま 舛添

舛添はい。実は私もその本がきっかけで政治家になったところがあるんです。

くらたま

くらたまそうなんですか!?

舛添

舛添20年ほど前、東大の助教授を辞めて、テレビに出たり執筆活動をしている頃に母親が認知症になったんです。

当時はまだ認知症という言葉もなかった。そういうときでしたし、私も例えば「老健」と「特養」の違いなんかもわからなかったんですね。

くらたま

くらたま当時は、介護についての情報も限られていましたよね。

舛添

舛添その頃はとにかく、知り合いに頼むとか、どういう病院が良いのか、どこに連れていったら良いのかということまですべて手探り状態だったんです。

くらたま

くらたま本当にそうですよね。この20年で随分と変わりましたよね。

舛添

舛添当時は、男性が介護をやるのは珍しいことだからと、介護をテーマにした連載を持つことになり、それをまとめて本を出すことになったんです。

くらたま

くらたま20年前なら、すでに男⼥同権の考え方自体は浸透していたような印象があります。でも、こと介護に関しては、男性目線でメディアで語られた⾇添先⽣のインパクトが大きかったと思います。

舛添

舛添結局、いろいろ苦労をして、これは介護をちゃんとしないといけないなと思うようになりました。

そうすると、私は地元が福岡県の北九州市ですから、やっぱり北九州の市政がしっかりしないと上手くいかないと思ったんです。

そうしたら、やっぱり市長さんになるのが一番早いじゃないかと。それで、どうせどこかの自治体の長になるなら一番大きいとこ狙ってやれと思って東京都知事選に出たんです(笑)。

くらたま

くらたまなるほど(笑)。

舛添

舛添そこから政治家としてのキャリアが始まりました。

私は安全保障とか外交が専門で、さらに介護の体験があるため、厚労行政しっかりやろうということになって結局、厚労大臣になったんです。母親が認知症にならなければ、こういうことはなかったでしょうね。

介護保険制度が2000年に始まって20年になりますが、ちょうど介護保険が入るときに母親が亡くなったので、私の母親は介護保険が適用されなかったんです。

母が私に最後に学ばせたこと、それは、自ら認知症になることで私に見せた「日本の現実」でした。そして、私が見たその日本の現実とは、なんとお粗末なものであったことか--。

(『母と子は必ず、わかり合える 遠距離介護5年間の真実』P12より引用)

くらたま

くらたまそういうタイミングだったんですね。

誰かが犠牲にならないと介護が成り立たないのはおかしい

舛添

舛添例えば、介護保険で1割負担なら4万円で済む介護サービスも、それを受けようと思ったら40万円かかったわけです。

そうなると、どうしてもきょうだいの間で誰がそのお金を出すのかいさかいが起こるわけですよ。

みんなこういうことは外に向かって言いたくないんだけど、私があえて書いたのはそこでした。

くらたま

くらたまそうですよね。もめないわけないわ…。

舛添

舛添介護保険制度が導入されたことで、良いところも悪いところも含めて、民間事業所がどんどん参入できるようになりました。

それまで、家族の誰かが介護のために犠牲にならざるを得なかった状況が、選択肢が広がったことで解消されるようにもなりました。

介護は社会全体で支えていき、家族はそれぞれ働いて、それぞれの生活を成り立たせていく必要があります。

介護保険を使うことによって、社会的介護が実現できるのは、素晴らしいことです。

もし、いま介護保険がなかったとしたら、日本社会は崩壊してると思いますよ。

くらたま

くらたまたしかに。これだけ介護施設のお世話になっている人がいるわけですものね。その方々が、みんな自腹だったら本当に崩壊してる。

介護保険の問題点

舛添

舛添しかし、介護保険には問題点もいろいろありますから、改善してもっと良いものにしていくことも必要です。

くらたま

くらたま問題点って、例えばどういうことですか?

舛添

舛添一つは、介護保険を健康保険と同じように、大人になったら国民みんなで保険料を負担するようにしないといけないと思います。ドイツでは、実際そうなっているんですね。

だけど今は、若者に負担が行き過ぎるということで保険料の支払い義務が発生するのは40歳以上の人だけです。しかし、ゆくゆくはやっぱりみんなで負担するようにしないといけないと思う。

できればそうした段階で介護保険と健康保険を一本化できないかと考えています。

くらたま

くらたまなるほど。その方が話が早いわ。

これからますます老人が増えて若者は減るから、財源足りなくなりますもんね。

介護はプロに。家族は愛情を!

くらたま

くらたま先ほど舛添先生がおっしゃったお金の問題でいうと、介護保険ができたとはいえ、まだまだ介護離職をされる方とか、お子さんがいらっしゃらない方もいらっしゃるじゃないですか。

介護離職って大変悲劇的なことだと思うので、本当は辞めたくないけど仕方がなく離職するということがないようにしたいですよね。

そういう方たちが安心して自分の老後を迎えられるようになるにはどうしたら良いのでしょうか?

舛添

舛添私がいつもスローガンで言っているのは、「介護はプロに任せましょう。家族は愛情を」ということです。家族は介護をしないで、「お母さん元気か?お父さん元気か?」と、ニコニコ笑いかけるようにするということです。

介護は、実際問題として思うように体を動かせないようになって施設に預けられるようになったほうが負担が減ります。施設の方できちんとみてくれるためです。

ところが、ある程度元気だと施設も受け入れてくれない。足腰もしっかりしているから、夜中に徘徊して、どこかへ出歩いてしまうということもあります。

くらたま

くらたま大変なパターンですね、それ。

舛添

舛添そうです。だから、親の介護で仕事を辞めるというときは、そういう大変なときだと思います。

これは施設の整備をするしかないんですけど、例えばショートステイで昼間は全部みてもらって、夕方に迎えに行くということなら仕事を辞めなくても済みますよね。

100パーセント仕事を辞めのではなくて、少し時間を短縮してもらうとか、在宅で働けるようにしてもらうということをやるしかないと思います。

まさに介護のために仕事を辞めないで済むように介護保険制度が始まったので、介護離職は介護保険と矛盾することなんです。

だったら、介護保険なくても良いじゃないかということになってしまう。働かないと収入もなくなり、生活が大変になってしまいます。

くらたま

くらたまたしかに、大問題ですよね…。

舛添

舛添どうにか介護と仕事は両立させるべきです。それと、親が元気のうちにやっておくことは、貯金しておくことですね。蓄えを持っておかないといけない。

くらたま

くらたま本当にそうですね…。

死ぬときには葬式代以外は残さない

舛添

舛添介護保険の条件を超える部分は、どうしても自分たちでカバーしていかないとなりません。

さらに、自分たちが認知症などになったときのことも考えておく必要があります。自分たちのために、そして子どもたち負担をかけないためにも貯蓄しておく必要があります。経済的な余裕がある場合は、民間の介護保険を活用するのも良いでしょう。

くらたま

くらたま本当に介護には、お金の備えってものすごく大事ですね。

舛添

舛添介護はいろんな問題があって、極端にいうと家族崩壊みたいなことも起きているわけです。

きょうだい間のいさかいの種は、介護だけではなく葬儀のときにも相続のときにもあります。

「私はこれだけ介護しているのに、きょうだいは何もしていない。なんで同じ均等配分で相続を受けることができるんだ」という事態もあり得ます。

介護というのは、介護する家族の間でさまざまな人間ドラマを生み出します。介護地獄という言葉は、決して誇張ではありません。

(『母と子は必ず、わかり合える 遠距離介護5年間の真実』P171より引用)

くらたま

くらたまたしかにそうですね。

舛添

舛添だから、子どもに財産は残さないほうが良いんです。土地なんて残したものなら、これはどういうふうに割るかということになってしまいますから。

私はもう、あえて売っちゃったんですね。二束三文でも良いから売って、母親の相続すべき財産をゼロまで落としたわけです。そうすると、相続での争いがなくなる。

くらたま

くらたまそれは良かったですか?

舛添

舛添そうしてないと、気分的にも良くなかったと思います。

例えば親の遺産が1,000万円あったとすると、4人きょうだいで250万ずつ分けるということになります。

親の介護をきょうだいのうちの1人だけが全部やったとしても、何もしなかったきょうだいたちも250万ずつで良いのかという話になる。介護はもちろんただではできないのに、その分ですら、どうしようもなくなる。

くらたま

くらたまそうですよね。

舛添

舛添介護した分を相続財産で差をつけてほしいといっても、残されたきょうだいだけで解決するのは難しい問題なんですよ。だから、いっそのこともう何も残さないほうが良いんです。

くらたま

くらたまそのほうが清々しいですね。

舛添

舛添お墓に入るときには、きれいさっぱり。私はこれを薦めますね。

今の介護で精いっぱいだとしても、葬式や相続のことまで考えて、帳尻を合わせられるようにしましょう。

死ぬときには葬式代以外は残さない。それが今から必要な人生設計だと、私は介護をやって確信をしています。

「子孫に美田を残さず」、これが死後の争いを避ける最良の方法です。美田を残したいのなら、判断能力のあるうちに、ちゃんと遺言を書いておくべきでしょう。

(『母と子は必ず、わかり合える 遠距離介護5年間の真実』P89より引用)

くらたま

くらたまきょうだいとなんか争いたくないというのは、絶対ありますよね。でも、本当にそういう話は枚挙にいとまがないのでしょうね。

施設を選ぶときの最大のポイントはにおい

舛添

舛添あと、気分良く介護をしていくうえで、大切なのは「におい」だと思っています。

例えばきれいな花を飾ります。目を楽しませて、良い気分になる。ガーデニングが好きだった母親ですから、常にお花とかそういう視覚的に良いものを持っていく。それから、やっぱおいしいもの食べたいから、味覚も大切にしたい。

ただ、それ以上に大事なのがにおいなんですね。不快なにおいは、誰しも嫌なものですから。

ところが、高齢者施設だと、どうしてもにおいに対して鈍感なんですね。

くらたま

くらたまそこまで考えてないと思うわ。

舛添

舛添それで、私は施設を選ぶときの最大のポイントはにおいだと思っています

くらたま

くらたまそれははじめて聞きました。

舛添

舛添施設に入ったときに尿のにおいのする所なんか絶対に駄目ですね。

汚れたシーツをすぐに洗っていないところだと、そういったにおいが漂ってくるわけです。

くらたま

くらたまたしかに!

舛添

舛添だから、ぱっと施設に入った途端にすぐわかるんですよ。

このにおいがするなら、ここは母親を入れちゃ駄目だとなる。いくつか見学に行って、嫌なにおいがしないから大丈夫だな、という形で選びました。

私たちは健康な体で生きているときも、五感を働かせて、快適な心地良いものを求めます。

今から施設に親を入れるとか親族を入れるという方は、ぜひその施設のにおいを嗅いでくださいとお伝えしたいですね。

くらたま

くらたまそれ、良い基準だ。具体的だし。

舛添

舛添あともう一つ、治療よりも予防が大切だということです。

できるだけ認知症にならないような生活習慣を身につけて、予防段階で阻止できないかということです。

それにはやっぱり社会的な接触が必要になりますが、今はコロナ渦でそれが難しい。そうすると、認知症が悪化しやすくなってしまいます。

くらたま

くらたまたしかにそうですね。

舛添

舛添自分が社会の一員であって、社会に参画しているということであれば、認知症予防になります。だから、社会参画の機会をいかに維持していくかがとても大切です。

いきいきと何歳になっても社会で活動できるという条件をつくることは、結局は認知症にかかる人を減らして、もしかかっても軽度で済むかもしれない。

そして、最終的には介護保険料も安く済むことにもなるんですよね。

舛添要一

1948年、福岡県生まれ。国際政治学者、政治家。1971年、東京大学法学部政治学科を卒業し、同学科助手。パリ大学現代国際関係史研究所客員研究員、ジュネーブ高等国際政治研究所客員研究員などを歴任したあと、東京大学教養学部助教授。1989年、舛添政治経済研究所を設立。2001年、参議院議員選挙に当選。2006年から参議院自民党政策審議会長、2007年からは厚生労働大臣を務める。2014年、東京都知事に選出。 著書に『母に襁褓をあてるとき 介護 闘いの日々』(中公文庫)、『日本新生計画』(講談社)、『憲法改正のオモテとウラ』(講談社)ほか多数。