吉田さんのお父様は、72歳とわりと早い頃から認知症の症状が出ていらしてますよね。

退職を機に認知症が始まったとのことで、「働くって、本当に大事なことなんだな」と思わされましたよ。

親の介護は子どもがするもの?誰しもが直面する親の介護の問題に真向から疑問を投げかけたのが、今回のゲストの吉田潮さん。「今40代、50代の人は親の介護よりも自分の老後を心配した方がいい」そう言い切る著書『親の介護をしないとダメですか』を発表しました。介護を負担に感じないようにするには、どうすればいいのか。漫画家くらたまと(オンラインで)語り合いました。

多くの中高年が直面する親の介護問題。実の父親が認知症になった体験をふまえて吉田潮氏は「私は在宅介護をしません。一切いたしません」と断言する。2018年の春、認知症の父を特別養護老人ホームに入れた著者。そこに至るまでの数年間、苦しんだのは老々介護の母だった。「母を救いたい」そんな思いがホーム入居のきっかけとなり、父は特養へ。親の介護に対して罪悪感が大きい日本で、いかに罪悪感を減らし、なくしていくことができるか。「親が介護状態になったらどうしよう」と不安に思っている人必読の一冊。

くらたま

くらたま吉田さんのお父様は、72歳とわりと早い頃から認知症の症状が出ていらしてますよね。

退職を機に認知症が始まったとのことで、「働くって、本当に大事なことなんだな」と思わされましたよ。

吉田

吉田父の場合は、定年後も5年ほど嘱託勤務をしていました。もともと社交的でもなく、友だちがいないし、打ち込む趣味もない人だったんです。

だから退職後はだらだらしていて、認知症の症状が進むのも早かったんだと思います。

くらたま

くらたま潮さんは私と年齢が近いから、両親の世代も近いよね。

うちの場合は母も妹も私も、父に対して年々あたりがきつくなってるなって自覚があるから、どうしたら潮さんみたいに愛情とかやさしさ、いたわりの気持ちを維持できているのか、すごく気になった。

お父様への「怒り」とかないの?「なんでこんなことするの?」とか。

吉田

吉田それは、私が一緒に暮らしてないからですね。うちは家族4人がみんなバラバラに過ごして来たんです。

くらたま

くらたまでも、お母様は同居でしょ?

吉田

吉田はい。なので母の父に対する怒りはマックスでした。姉も海外に住んでいた時は離れてたけど、帰国してからは父と距離が近くなってウンザリしていましたね。

私は以前から結婚と離婚を繰り返していて、「家から離れちゃった娘」なんで、「外様」は私だけなんです。

私の場合は愛情が深いとかじゃなくて、むしろもともと距離があったから、その距離を保ちつつ、適度な距離で愛情も怒りもほどほどにできた感じです。

くらたま

くらたまなるほど。それはとっても腑に落ちます。ウチの人間だけがすごく冷たいわけじゃないと、ホッとする情報だわ。

吉田

吉田認知症のそばにいる人は大変ですよ。食事を用意してもすぐに食べないとか、トイレに行っちゃったりするし、うんこをまき散らしたり、服を脱ぎ散らかしたりしますからね。

それを母が全部対応していたんです。むしろ私は、母の怒りや疲れを癒すために尽力したという感じですね。

怒りや悲しみではなく、無理をしない「諦観のススメ」の要素が強い。親の老化と向き合って、合理的に対処し、かつ自分の生活を維持する。それに尽きるのだ。

(『親の介護をしないとダメですか?』P5より引用)

くらたま

くらたまフォローしている人のフォローなんだ。

吉田

吉田かといって、私が父の介護を引き受けるつもりはありません。

くらたま

くらたま選択肢はなかったの?介護の矢面に立つとか?

吉田

吉田自分が親の介護をするってこと?ないね(笑)。

くらたま

くらたまやっぱそうだよね、私もないからさ(笑)。でも、吉田さんはホームヘルパー2級の資格を持っているんでしょう?きっかけは何だったの?

吉田

吉田小林照幸さんの『熟年性革命報告』(文藝春秋)を読んで、老人ホームに興味を持ったんですよ。

老人ホームの実態を書いてるんですが、「一人のおばあちゃんをめぐっておじいちゃん同士が刃傷沙汰」みたいな香ばしい話がいっぱいあって、不埒なんですけど、「そういう世界を見てみたい」と思いまして…。

くらたま

くらたまくらたま 不埒だなあ(笑)。

吉田

吉田「みんなの介護」に載せる話じゃないでしょ(笑)。

でも、実際にホームに行ったら、そんなレベルじゃないわけですよ。

お年寄りが次々と運ばれてきて、服を脱がせて、お風呂に入れて、拭いて服を着せる…という流れの研修を受けて、「これを生業にするには覚悟が足りなさすぎるなあ」と思ったんです。

くらたま

くらたまくらたま だって動機が不純過ぎるもの(笑)。でも、その時の経験は何も生きてない?

吉田

吉田そんなこともないけど、今は何もやらないから、生きてないなあ。

くらたま

くらたま著書からはあんまり悲壮感やしんどそうなことは感じなかったけど、実際のところは大変なこともあったの?

吉田

吉田悲壮感は全然ないです。ホームのスタッフさんが全部やってくれますから。

ただ、コロナ騒動の前に老人ホームに入ってもらっていて、本当によかった。そこは痛感していますね。

くらたま

くらたま良いホームなんだね。

吉田

吉田ラッキーでしたね。しかも特別養護老人ホームだから安いし。

くらたま

くらたま著書で「親の介護に実子がお金を出さないほうが良い」と書かれていたけど、それについて潮さんから改めて聞きたいです。

吉田

吉田介護保険と親の年金の範囲で公的サービスをうまく受けられれば良いんですけど、「足りない分は、少しくらいなら自分が出せば…」って思いがちですよね。

くらたま

くらたま確かにそうなるよね。

吉田

吉田そこなんですよ、くらたまさん。そこで出しちゃったら大変なの。

私も最初は「月に2、3万円くらいなら自分が出しても良いかな」って思ったんだけど、老人ホームは利用料が年々上がるし、不安材料は多いです。

今は2万円でも、それは「今だから」であってね。

父は79歳で元気なんで、あと20年くらい毎月払い続けることになるかもしれない。そうなると難しいんです。自分の老後だって考えなきゃいけませんからね。

くらたま

くらたまなるほど。すごく良い視点だわ。住宅ローンみたいに考えないとダメなんだね。

もし破綻した時の大変さって、今より悲惨だよね。しかも自分も歳を取っているし。

吉田

吉田ほんとそう。だから、「子どもが金を出すな」と「ホームに預けることになっても罪悪感は持たないで」ということは、いつも言っています。

くらたま

くらたま親を施設に入れることに罪悪感を持つ必要はないね。

吉田

吉田そうです。最初のホームが「当たり」だった私が言うことでもないんですが、ホームにはちゃんとプロがいます。

私はヘルパーの資格を持っていてもプロじゃないから、ちゃんとしたケアはできないです。

くらたま

くらたま在宅だったら無理だった?

吉田

吉田無理でしたね。認知症を発症してから2、3年は母が看ていたんですが、父がふらっと出かけて行方不明になったこともあるし、2018年のお正月には夫婦で一緒にインフルエンザにかかってしまい、とても大変でした。

でも、「じゃあ私がやるよ」とはまったくならないです。

私は自分の生活と家のローンと仕事があって、私は私で自分の生活を維持しなきゃいけないのに、それを抑えて父の介護のために毎日実家に通うのは選択肢として考えられなかった。

くらたま

くらたま「子どもが親の介護をするのは当たり前」と思ってる人は多いけど、はなからそんな選択肢を考えなくてOKって言いたいよね。

吉田

吉田そうですね。姉妹間のなすりつけあいとかもあるんでしょうけど、私たちは何のもめごともなく、どっちも「ホームOK」で決定しました。

これができるのも、父がずっとサラリーマンで、厚生年金のおかげではあるんです。

自分は厚生年金はないから、老後を想像するとぞっとしますよ。

くらたま

くらたま考えると薄ら寒くなるよね。

吉田

吉田考えたくないけど、親の介護と自分の老後はセットなんですよ。

くらたま

くらたまでも、お父様をホームに入れるタイミングは良かったのね。

吉田

吉田父の場合は、一気呵成でできました。ケアマネさんの尽力もあるんですよ。

くらたま

くらたまケアマネさんが説得してくれたの?

吉田

吉田実は、今でも父は病院にいると思っているんです。老人ホームにいるとは理解していないと思います。

説得というより「入院だからここにいて」という感じですね。

くらたま

くらたま治療のために入院しているということ?

吉田

吉田そう。「歩けるようになったら退院しようね」と。

くらたま

くらたまやっぱり今も家に帰りたい思いがあるんだね。

吉田

吉田そうですね。コロナの前は1、2ヵ月に1回くらい3泊4日を自宅で過ごす「おうちステイ」をやっていました。母が面倒を見ていたんですけど、今はそれもできないので…。

くらたま

くらたまそれでも、毎回ホームに戻れたんだね。

吉田

吉田はい。父はタチの良い認知症というか、どこかに諦観の境地みたいなのがあって、暴れたりとかはあんまりないんです。

くらたま

くらたま頑固でもなさそう。

吉田

吉田昔は結構頑固だったんですけど、認知症になったことでまろやかになりましたね。

くらたま

くらたま生々しい話だけど、親の財産管理はお母様にすんなり移行してるの?

吉田

吉田両親の生活はすべて父の口座で動いてるんで、父が暗証番号を忘れてから母が管理するようになったんです。

今も毎月、父の口座に厚生年金が振り込まれて、それを母が使っています。

くらたまさんのところもそうだと思うけど、最近の夫婦は家計も分かれてますからね。昔は夫婦一緒で、大変なこともあります。

くらたま

くらたま今でも解約は「契約した人しかダメ」とかあるよね。

吉田

吉田トラップみたいになっていますよね。

くらたま

くらたま大変だよね。本人死んでるのに契約したままとかあるよね。なかなか解約させないようにできてる。

吉田

吉田ありますね。本人はもう飲めないのに、毎月昆布茶が送られてくるとか。

くらたま

くらたまあるある。だから、私は割高でも定期購入設定では買わないようにしている。

吉田

吉田そういうこともあるから、親のお金の流れは子どもが把握しておいたほうが良いですよね。

介護とは「お金」と「罪悪感」。このふたつとどう付き合っていくか、に尽きる。

(『親の介護をしないとダメですか?』P96より引用)

くらたま

くらたまご両親の保険、把握してる?

吉田

吉田母が事前にやっておいてくれたんです。母のおかげですよ。

くらたま

くらたま大事なことだよね。私も知らないから、聞いておかないと…。

吉田

吉田確認しておかないと、もらえるはずの保険金がもらえないといったこともあり得ます。もろもろの連絡先もきちんと書いておいたほうが良いです。

くらたま

くらたまお父様の施設を選んだ「決め手」は?

吉田

吉田スタッフがみんな若くて明るいんですよ。悲壮感がないんです。食事もおいしいし。

ちなみに、私は霊感はないんですが、入り口に立った途端にヒヤっとしてヤバい雰囲気のところもありました(笑)。

くらたま

くらたまどういうこと?

吉田

吉田スタッフさんはみんなキビキビしてるけど、明るい顔した老人がいなかったんです。みんな険のある顔をしていて…。

くらたま

くらたまそれ大事だね(笑)。

吉田

吉田感覚的な問題だから、実は良い施設かもしれなかったけど……わかりませんね。

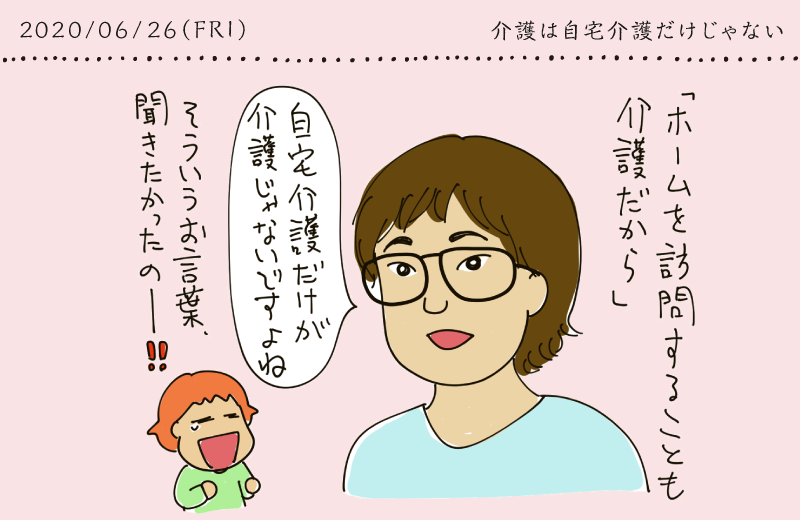

今はコロナで父に会えないから、ホームにお菓子を週2回送っているんですけど、ある時スタッフさんが「それも介護ですよ」とおっしゃってくださったんです。

「入所の手続きも、ホームに訪問することもみんな介護ですよ」って。

親のためにすることはすべて介護なのだそうです。ウンコを投げつけられて、罵詈雑言を浴びせられながらやることだけが「介護」じゃないんですよ。

くらたま

くらたまとても良い言葉。自宅でオムツを替えるのが「介護」のイメージですよね。普通は、介護は家族がするものだと思うよね。

吉田

吉田私はそれをやる覚悟は最初からなかったんですけどね。

くらたま

くらたまそう言われてホッとする人は多いと思う。「自宅介護は素晴らしい」って、どうかなあって私も思うから。

吉田

吉田むしろ私は「母の苦労を取りたい」一心でしたね。

この数年、母は疲労困憊でやってきたので、「母を救いたい」と思っていたんです。なんか「良い話」に持っていこうとしてるけど(笑)。

くらたま

くらたまお父様がホームにすっと入ってくれたのは良いよね。うちは難しいかもしれない。

吉田

吉田認知症って、悪いことばかりじゃないなと思います。人柄がまろやかになるんですよ。そういうケースもあるんだなとわかりました。

もちろん、今は全然会えてないし、今後はわからないですよ。父の認知症がもっと進んだら、荒々しくなる可能性もあるし。

くらたま

くらたま潮さんのことはわかってるの?

吉田

吉田不安ですね(笑)。ときどき私のことを姉と思っている節があるんですよ。

「私、次女だよ」って言ってるのに。その時は切ないですよ。

くらたま

くらたまくらたま 話を聞いてると、あまり暗い話がないね。介護で大変だったこととかないの?

吉田

吉田何が大変だったかと言われると、母の罪悪感を払拭するのは一番大変だったかな…。とにかく、まずはお金の流れを把握するところからですね。

母は母で、これからの自分の人生を楽しんでほしい。父を老人ホームに入れたからといって、責任を感じる必要もないし、毎日会いに行かなくてもいい。時折寄り添って、最後まで看取る意気込みだけを持っていればいい。

(『親の介護をしないとダメですか?』P239より引用)

くらたま

くらたまお金の問題は大きいね。

吉田

吉田だって、親の年金わかります?

くらたま

くらたま知らない…。

吉田

吉田私も知らなかったから母が地域包括支援センターに相談して、介護認定を受けたあたりから、毎月の介護保険とか明細を見せてもらえるようにしたんです。

それまでは、母がお金の流れを把握してくれていたんで、引継ぎはスムーズでした。

くらたま

くらたましっかりしたお母様なのね。

吉田

吉田というか、母はケチなんですよ(笑)。ただ、母がザルだったら、もっと大変だったかもしれません。

くらたま

くらたま年金もいろいろ問題あるけど、心強い存在だね。あるのとないのとでは、全然違うね。

吉田

吉田私の世代にとっては重要ですね。私自身は年金もらえないかもしれないけど、今は親のために払っていると思っているんです。自分が年金を払えばそれが親に払われると。

あと、介護離職はダメ、ゼッタイ。

くらたま

くらたまそこまで言う(笑)。

吉田

吉田自分はフリーランスだから、ずっとこの先も不安なんです。収入が安定した方ほど親の介護のための離職を考えてしまうのかもしれない。

くらたま

くらたまそれは私も思う。サラリーマンと我々ではお金のスタンスが違うよね。

定期的にお金が入るのが続いてるから、違うんだろうな。

吉田

吉田「親の介護に金払ってる場合じゃない」と言いたいです。

もし私が病気で仕事できなくなったら、父の生活の方が優雅ですよ。

くらたま

くらたまこれから先のお金を見直さないといかんなという気になる。不安になるね。

吉田

吉田ほんと今後は自分の老後と猫2匹のことが心配です。

父はもう安心ですし、母もこれから姉と住むので安心。

くらたま

くらたま旦那の心配もしてあげてよ(笑)。

1972年、千葉県船橋市出身。ライター・イラストレーター。法政大学法学部政治学科卒業後、編集プロダクション勤務を経て、2001年よりフリーランスとして活動。医療、健康、下ネタ、テレビ、社会全般など幅広く執筆を行う。週刊新潮「TVふうーん録」、東京新聞「熱風涼風」のコラムニストとして連載中。著書に『幸せな離婚』(生活文化出版)、『TV大人の視聴』(講談社)、『産まないことは「逃げ」ですか?』(KKベストセラーズ)、『くさらないイケメン図鑑』(河出書房新社)ほか多数。