東京地方に雪が降った 浮上する雪かき問題

今年初めて東京近郊に雪が降った1月5日。昼ぐらいから降り始めた雪は、予報に反して夜まで深々と降った。

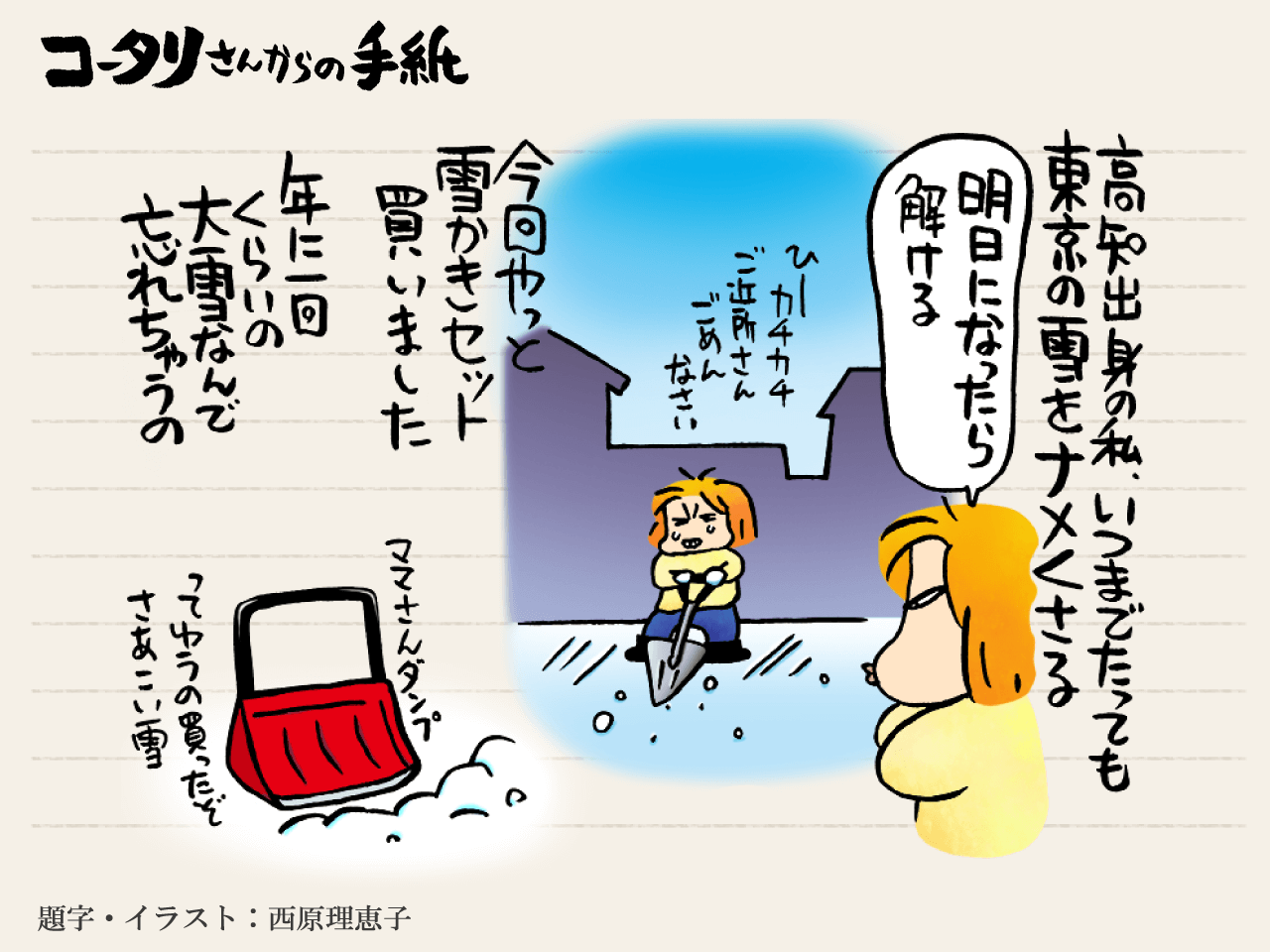

真っ白になっていく我が家の小さい庭を眺めて、綺麗だなあと思っていたのも束の間、雪かき問題が浮上する。

残念ながらボクは雪かきには参加できない。しかも、妻もその日、腰を痛めたり具合を悪くしていた。あとは85歳をすぎる義父母だけだ。

妻が夜中に玄関のドアを開けて「ん〜これは明日の朝は凍結するなあ、今やるべきか??」とかなり悩んでいたが、ご近所もまだ雪かきをする様子もなく、だいたい夜ももう遅い。「本調子じゃないんだからやめとけば?」そんな話をして朝を迎えた。

我が家の周辺は都心よりも積雪が多い

朝になるとまず、ヘルパーさんから電話連絡が来た。

「すみません今、前の利用者さんを終えたところなんですが、大渋滞で何時にお宅に到着できるかわからないんです」雪の影響で車が立ち往生し、全く動かないという。

「そうですか…それは大変ですね。では午前はキャンセルしてください」ほんの少しの雪でも日常は変わってしまう。

いつもご近所さんの中でも率先して雪かきしてくれている2軒のお宅は、朝早くにもう雪かきを済ませていた。

昔から住んでいるお宅は義父母とそう変わらない年齢に達している。2世代目がいれば、高齢者のいる家の前は誰がいうわけでもなくみんなで補い合って雪かきをする。

我が家は、T字路の角地で雪かきの範囲が広い。しかも路地の入り口なので、雪かきが済んでいないと、他の人にも迷惑をかけてしまう。

だいたいこのままじゃ車だって出せないから、一番困るのは自分たち。

「仕方ない…やって来る!」妻は腰にベルトをぎゅっとしめて決意表明。

東京から多摩川を渡ってそう遠くないのだけれど、都心と比べ積雪量は5センチ違うね。

子どもが小さかったときは、家の前の坂道でソリ滑りなんてやったりもした。仕事場近くの神保町の飲み屋でその話をすると、そのあたりとの降雪量の違いにみんな驚いていた。

「え?そんなに遠くないじゃない」と言われ、「そーなんだよ、家のあたりの降り具合でスノーブーツを履いてきたけど、こっちじゃみんな普通の靴だし」と答える。そんなこともしょっちゅうだった。

そんな土地柄、雪国の人には笑われちゃうレベルかもしれないが妻の雪かきが始まった。

我が家には玄関から門までに続く12段の階段がある。ここは雪を残さず綺麗さっぱりさらわないとだめだ。

経験上、階段に少しでも雪を残すと、溶けた雪の水が次の日凍る。ツルっとくる。義父が門まで新聞をとりにも行けなくなってしまう。

優しいご近所さんが 雪かきを手伝ってくれた

そうそう、雪が降った翌日の朝刊は届いていなかった。

家の門から駐車場前、さらに向こうの通りに出て曲がったところまで。雪かきをする範囲はかなり広い。

外から「カンカンカン」と氷を砕く音がする。「やっぱり凍っているんだな」と思った。

2時間弱してようやく帰ってきた妻。

聞くと、しばらくやっていたらお向かいの奥さんとご近所が出てきてくれて、やり終えてないところの雪かきを手伝ってくれたそうだ。早朝から雪かきをしてくれていたお宅の方々だ。

路地の角に我が家があり、片側一車線の道につながる。

下の道はバス通りだ。坂道でちょっとカーブしている。雪かきをしないといつまでも雪が残ってしまう路地だ。

「ありがとうございます」と妻がご近所さんに声をかけると、「雪かきが趣味ですから」そうおっしゃってくれたという。

高齢者がいるお宅の前を何軒分もやってくれている。お向かいの奥さんも「今日は車使うの?」と妻に聞いてくれ、「今日は諦めます」と言うと「じゃ駐車場の方は今雪かきしなくて大丈夫ね、明日には車が動かせるぐらいには溶けるだろうから」

なんて良いご近所なんだろう。ボクも妻もまだ義父母が健在で、ご近所付き合いは親に任せていて、そんなに愛想のいい方ではないかもしれない。会えば挨拶する程度だ。

けれど、この家をボクが立て直してから25年以上ここに暮らしている。長い付き合いだ。話さなくても「あそこの家は娘が結婚して、子どもが産まれたんだな」とか「おじいちゃん最近見かけないけど具合悪いのかな」なんてわかったりする。

ボクの家のことだってきっとよくわかっている。ご近所に誰が暮らしているかわからないような今の時代の中では、結構良い雰囲気のご近所なんじゃないかと思う。決してべったりではないのだけど。

町内会では毎年名簿づくりが行われる

毎年、ゴールデンウイークあたりに、町内会の名簿づくりの用紙が配られる。

用紙には、名前とともに日中在宅している人なのか?仕事や学校に出ているのか?敬老の日におまんじゅうを届ける高齢者さんはいるか?災害時、助けを必要とするのか?自力で避難所まで来れるのか?などを記入する。

町内会に加入している人が対象で、1家庭で年間5000円ぐらいの町内会費を支払っている。

町内会では、ゴミの収集場所に置くネットを購入したり、敬老の日におまんじゅうを配ったり、今はコロナで中止しているけれど公園で夏祭りをしたり、交通安全週間には旗を持って横断歩道に立ったり。名簿を作成を通して避難の状況を把握したり。高齢者向けにバス旅行なんていう企画もある(これもコロナで中止らしい)。その他、避難訓練に、公園の掃除など。

もちろん町内会への参加は強制ではないので、参加しない方もいらっしゃる。ご近所数件がまとまって町内会の中のひとつの班になっている。

我が家が所属する班には11軒のお宅があるらしい。各家庭、1年ごとに持ち回りで班長が回ってくる。つまり我が家には11年に1度の頻度で班長が回ってくる。文化部とか広報部とか交通部とかを選択して町内会の執行に関わる。

一昨年のこと、役員になったご近所さんと民生委員の方が家を訪ねてきた。「神足さん、もし災害が起こった際、避難はどうされますか?」と質問を受けたのを皮切りに、自分がどういう状態なのかを詳しく話した。

ご近所に自分の状態がどうなのか初めて話したわけである。 妻が「家が倒壊していない限り、夫と私はここにいます。両親は避難所に行ってもらったほうが楽かと思いますので、避難所に行かせてもらいます」そう言ったという。

最近は避難所でも障がい者のために、特別な部屋を用意してくれているとも聞いている。けれど、どうなのか?不安もある。

日頃からお世話になっていることを実感

まだ健常だった頃、東日本大震災の取材やボランティアで現地入りしたときの光景は今でも忘れられない。

あのときは、おっぱいをあげるお母さんたちのために友人が支援の輪を広げていたので、そこでいろいろ見たり聞いたりした。

粉ミルクも手に入らない、避難所内でおっぱいをあげる場所も確保できない、赤ちゃんの泣き声だって気になる。小さい赤ちゃんを抱えた家族の不安を目の当たりにした。

今のボクだったらどうだろうなあと考える。あれからいろいろ改善され、そういう特別な部屋もできたと聞く。

赤ちゃんのおむつ替えでさえ、匂いが迷惑にならないか?と交換すること自体も気が引けていたのに、大人の自分だったら?寝たきりのボクが床で寝ていたら?医療器具も使えないところで過ごせるのだろうか?いろいろ考えて躊躇する。

まあ、どんなところでも生きていく努力をするのだし、そこに行ってみないことには何もわからない。

けれど、現実的に考えて災害時に家から妻と二人で脱出するのは不可能である。

もし幸運にも誰かが迎えにきてくれたら避難できるかもしれないけれど。

ボクの住む川崎市では、災害時に自力で避難できない人の逃げ遅れを防ぐ「災害時要援護者避難支援制度」というものがあるそうだ。

ケアマネさんや福祉事業所さんなどにも協力を依頼して、避難計画書の作成を進めると書かれている。でもこれまで聞いたことはなかった。今度、聞いてみようと思う。

先ほど回ってきた町内会の広報誌に、「無事ですタオル」の記事が載っていた。災害時、安否確認の際に、各戸の門口に掲げる「無事です」と書かれた黄色いタオル(町内会の名前入り)を配布するというお知らせだった。見回ってくれている人にもわかりやすい。

普段はあまりご近所付き合いをしていない2世代目のボクたちであったが、日頃から大変お世話になっているんだなあと反省した雪の日であった。

神足裕司[著] 西原理恵子[絵] 文藝春秋社 (2020/8/27発売)

9年前にくも膜下出血で倒れたコラムニスト コータリさんと、漫画家 西原理恵子さんがタッグを組んだ連載「コータリさんからの手紙」が本になりました!

現在好評発売中です!