「何乗ってるの?」と無邪気な弟の口を

ふさいだお姉ちゃん

まだ早春の頃だったか、ショッピングセンターの庭園になっている屋上にいると、楽しそうに遊んでいる姉弟に会った。「何乗ってるの?」「これ何?」と4歳の弟が無邪気に聞いてきた。少しあとから走ってきた新1年生のお姉ちゃんが、ちょっと申し訳なさそうに弟の口を手でふさいだ。ボクは話すことができないから黙ってしまっていたが、「こんな小さな子に気を使わせて悪いなあ」と思った。弟は車椅子に乗ったボクを見て興味を持ってくれたのに対し、6歳か7歳の女の子は本能的に「弟、いけないこと話してる?」と口をふさいだのだ。

ちょっと離れていたところにいた妻がその様子を見て2人に、「『車椅子』っていうのよ、歩くことが難しい人が乗るの」と話した。弟は「へえ、かっこいいね」とまじまじと見る。お姉ちゃんは弟の手を引っ張って早く遠くに連れて行きたい様子。

妻が「もっとかっこいい車椅子もいっぱいあるんだよ。車椅子に乗ってパラリンピックに出ている人もいて、その人の車椅子は車と同じくらいの速さで走れるんだって」と言うと、ようやくお姉ちゃんも「知ってる。車椅子のラグビー見たことある」と言って弟の手をようやく離した。

「押してみる?」と声を掛けると、2人は嬉しそうに片方ずつハンドルを持って進んだ。

すると、遊んでいた姉弟の3人の仲間たちが寄ってきた。「すみません」と子どもたちの母親も駆け寄ってきた。さらに、ほか4人の子どもも集まってきた。子どもたちが嬉しそうに順番で、車椅子を押してくれる。お母さんの1人がボクのことを知っていてくれたこともあって、会話も弾んだ。

その日はアシストつきの車椅子の乗っていたので、子どもの力でも軽々押すことができた。お母さんたちも「すごいんですね」「自転車みたい」「初めて見ました」と、アシスト車椅子の感想を口々に述べた。子どもたちは「これなら楽だね」「どこでも行ける?」「なんで歩けないの?」「違う色もあるの?」「車に乗るときはどうするの?」「手は動くの?」など、待ったなしの質問が飛んでくる。ちょっとした車椅子体験会になった。

分別のつく6、7歳のお姉ちゃんぐらいになれば、「障がいのことは聞いちゃいけないこと」「触れてはいけないこと」「そっとしておくもの」と認識している。自然と身についてしまう悪しき風習だ。礼儀とも言うのだろうか。

それが、弟の存在で「何だ、話しても大丈夫なんだ」と思ってくれたおかげで、お姉ちゃんとも急速に間柄が近くなった。

車椅子に乗った人と

健常者は仲良しになれる

車椅子に乗っていたとしても、健常者と仲良しになれる。

もちろん車椅子の方の中には、そんなにフランクにはなれないって方もいるかもしれないが、ボクはちっちゃな子どもたちが車椅子に興味を持ってくれて、近寄って話してくれた方が嬉しい。それは、その子たちが将来大きくなったら、きっと車椅子がある世の中を「当たり前」と思ってくれて、車椅子を利用している人たちと健常者が共存できるような気がするから。

健常者とは決して同じではないのだけれど、障がい者は特別でもない。特別な目で見ないでほしいと思う。こうした私の思いは、こういった子どもたちが叶えてくれるんだと思う。

いつも話しているが、日本人は優しい国民だ。だけど相手を思うばかりに、手伝っていいものか、話しかけていいのか考えることが先行し、かかわり方が遠巻きになる。そうすると同じように、「あの…」とこちらからSOSをなかなか出しづらい。その結果、壁ができる。でも、助けてくれようとする気持ちは常にあって、チラッとこっちを見てくれたりもする。「あの…すみませんが」と言えば、ほぼ100パーセント思っている以上のことを手伝ってくれる。それは、「子どもの頃から見てきたものの結果なんだろうな」と思う。それもこれも思いやり。

こんなのあったらいいな

車椅子の絵本

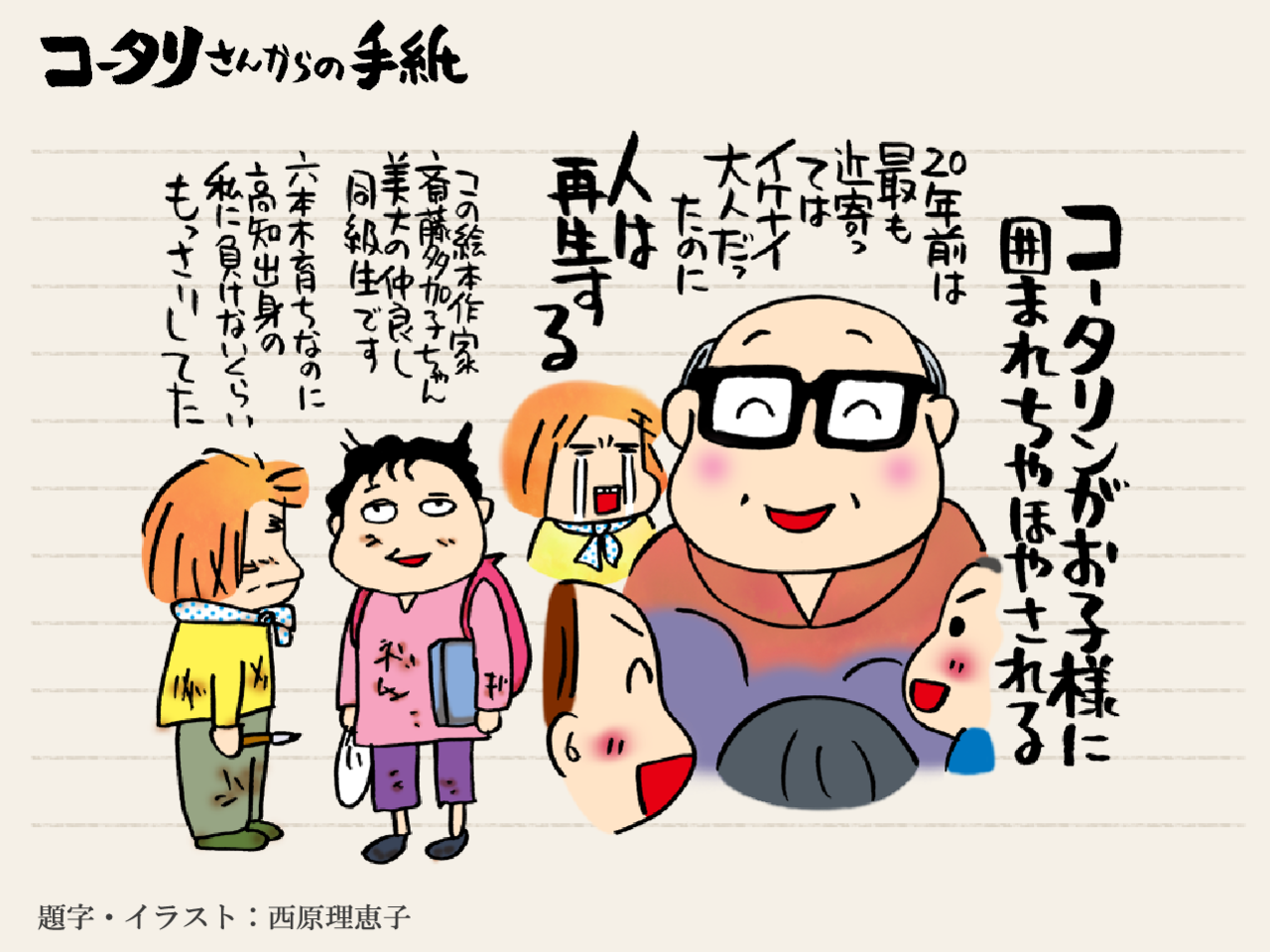

『あったらいいな、こんな義手』『あったらいいな、こんな義足』『あったらいいな、こんな車いす』(斎藤多加⼦著、汐⽂社)の3冊の本が送られてきた。車椅子の本をまず開いてみたが、「よく取材できてるなあ、この人(著者)健常者なのかなあ?」という感想を持った。逆に偏見なのかもしれないが、こういった本を読むと「健常者が考えるとそう思うのか」なんて感じてしまうこともあったりする。しかし、今回もらった本は最新、かつマニアックなものまで網羅されている。「こんな車椅子があったらいいのに」と思う車椅子がたくさん載っている。最近、取材をした珍しいものまでほとんどが載っていた。

車椅子でどんなことができるのか、人間の力と合わさったらどうなるのか?ボクが小学生だったら知りたいことが、たくさん書いてあった。アスリート用の特殊な車椅子の紹介や、車椅子で世界一周した人の話、(最近仲良しの三代さんがでてて驚いた)階段を昇り降りできる車椅子も載っている。「子ども用の車椅子はどうなの?」などといったテーマも取り扱っていて、大変詳しい。義手の本と自足の本も、いろいろな器具の種類が紹介されている。「どんなものかわからないから怖い」「ちょっと離れていよう」そんなことが起こらないように、相手のことや、障がいをよく知ってもらうことは重要だ。特に子どもの頃から。

息子が幼かった頃、「働く車」という絵本が大好きだった。高所作業車とかゴミ収集車とかタンクローリー、ミキサー車など、写真と車の名前が載っているだけの本だったが、まだ字も読めるかわからなかった息子は、何回も眺めて丸暗記していて、息子に専門的な車の名前を教えてもらっていた。町でゴミ収集車を見かければ「ゴミ収集車だ!!!」と立ち止まって、ゴミが機械に飲み込まれていく様子を、ずっと見ていた。高所作業車がアームを伸ばして、電信柱の方まで上っていくところを憧れの眼で見ていた。それがどんな用途で使われているか、本を通して知ったものを目にすることができ、興味を持ったようだった。

そんなような車椅子の絵本もあってもいいかもなあ。幼い子どもの体の中に、スッと入っていけるのかもしれない、車椅子の存在も。

この本は読み物でもあり、夏休みの宿題なんかで調べ物をする小学生にはうってつけ。何かを調べるとき、こういうわかりやすい本を探していたものだった。子ども用にはなかなかない。図書館に置くのをメインにして作った本だと聞いたが、久しぶりに納得のいく車椅子紹介の本を読んだ。