みんなの介護アンケート

介護と仕事の両立は難しい

介護と仕事の両立について介護者の多くが悩みを抱えています。

そこでこのページでは両立を巡る問題や在宅介護者が実践する「介護と仕事を両立するコツ」などを紹介します。

介護と仕事の両立に関する実態

総務省統計局の調べによると、2017年の時点で介護に携わっている15歳以上の人口は約627万6,000人でした。

このうち、仕事をしている方は約346万3,000人にものぼり、介護者の半数以上が介護と仕事を両立しています。

男女別でみると男性が65.3%、女性が49.3%と、男性の方が仕事と介護を両立している割合が高くなっています。

また、年代別でみると男性は55~59歳が87.8%と最も高く、女性は40~49歳が68.2%と最も高くなっています。

このことからも、まだ働くことができる現役世代が介護を担っている現状がわかります。

介護離職

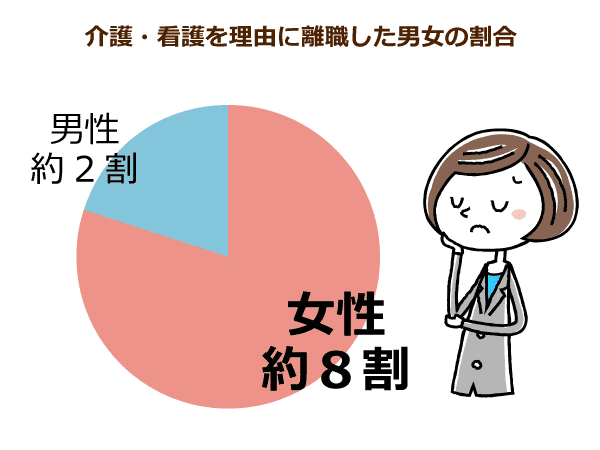

以下は介護・看護を理由に離職した男女の割合をまとめたグラフです。

2016年10月~2017年9月の1年間で、介護や看護のために仕事を辞めた人の割合は約9万9,000人でした。

このうち介護離職に至るのは女性の方が多く、約8割を占めています。

【離職率データあり】介護離職とは?離職理由や対策、メリット・デメリットを解説

ダブルケア

ダブルケアとは育児と介護を同時に行うことを指します。2016年の内閣府の発表によると、ダブルケアに携わる人口は約25万3,000人にものぼことがわかっています。

男女別でみると男性が約8万5,000人、女性が約16万8,000人と、女性の方が2倍近く多くなっています。

育児との両立が困難な場合は老人ホームへの入居を検討することも選択肢の一つです。どちらも手付かずの状態にならないようバランスをみて判断すると良いでしょう。

【アンケート結果】介護と仕事を両立するコツ

みんなの介護が在宅介護者を対象に実施したアンケート「介護と仕事を両立するコツ」への回答として多かった4つを紹介します。

- 家族間で介護を分担する

- 勤務先に相談する

- ケアマネージャーに相談する

- 高齢者支援制度を利用する

家族間で介護を分担する

特定の人間に介護負担が集中しないように、家族間で介護の役割分担を決めて協力することが大切です。

まだ介護を必要としない状態でも、早い段階から親や兄弟と一緒に介護方針について話しあいましょう。

勤務先に相談する

介護が必要になった、または必要になる可能性がある場合は勤務先にも定期的に介護状況について相談しておきましょう。

職場の理解を得られやすく、勤務体制の見直しやテレワークの併用などの対応をしてもらえることがあります。

また企業によっては、相談窓口を設けているところがあります。

テレワークに切り替える

自宅で仕事ができるテレワークであれば、通勤時間を介護に充てることができるほか、定期的に要介護者の様子を確認できます。

企業によってはテレワークに切り替えてもらえる可能性もあるので一度相談してみることをおすすめします。

ケアマネージャーに相談する

ケアマネージャーは介護保険制度に関するエキスパートです。

仕事との両立や介護に関する悩みなどを相談することで、適切なアドバイスをもらえるでしょう。

高齢者支援制度を利用する

介護保険サービスや介護休暇などの高齢者支援制度を利用して、介護負担を減らし介護と仕事の両立を実現している方は少なくありません。

次の項目では支援制度についてページ内でも解説していますので順にみていきましょう。

勤務先で利用できる支援制度

この項目では企業が導入している支援制度を4つ解説します。

- 介護休暇

- 介護休業

- 介護給付金

- 両立支援等助成金

在宅介護の状況や家庭内の経済状況とも照らし合わせながら利用しましょう。以下でそれぞれの概要を解説します。

介護休暇

介護休暇は1年(事業主が定めていない場合、4月1日~翌年の3月31日)で最大5日間の取得が可能です。

介護休暇は正社員・非正社員(パート・アルバイト・派遣社員・契約社員)ともに利用できます。

介護休業

介護休業は対象家族1人につき、通算93日間、3回まで分割して取得できます。

介護休暇との違いは休日の日数です。介護休暇は数日間の利用を想定しているのに対し、介護休業は数週間から数ヵ月間の利用を見込んでいます。

そのため、介護休業は介護の準備する際におすすめの制度と言えるでしょう。

介護休業給付金

介護休業給付とは、介護休業を取得した方を対象に「月額賃金の67%」が給付される制度です。

具体的には「介護休業開始時賃金×67%×支給日数」で給付額を算出することができます。以下は月給30万円の方の給付額の目安です。

- 月給30万円の場合の計算方法(例)

- 【介護休業開始時賃金】月給30万円÷30日=1万円

【介護休業給付金(日額)】1万円×67%=6,700円

【介護休業給付金(満額※93日)】6,700円×93日=62万3,100円

なお、介護給付は非課税となるほか、介護休業中は社会保険料が免除されます。

給付金の申請方法

給付金を受け取るには以下の条件を満たす必要があります。

- 雇用保険の被保険者

- 常時介護が2週間以上必要とする

- 職場復帰を前提とした介護休業の取得

介護休業の申請を希望する場合は会社に対して介護休業開始の2週間前までに申請手続きを行う必要があります。

手続きを終えると、会社が管轄のハローワークへ休業開始の証明書を提出します。

両立支援等助成金

両立支援等助成金とは、従業員が仕事と介護の両立ができるよう中小企業を支援する制度です。

上記で紹介した休暇や給付金は介護者を対象とした制度であるのに対し、両立支援等助成金は中小企業事業主を支援する制度です。

こうした間接的な支援が在宅介護者が安心して働くことができる環境づくりにつながっています。

在宅介護で活用したいサービス

この項目では介護負担の軽減につながる制度として、「介護保険サービス」と「介護保険外サービス」の2つを解説します。

介護と仕事の両立をサポートする制度はたくさんあります。ひとつずつ確認してみましょう。

介護保険サービス

介護保険サービスとは名称からもわかる通り、介護保険で利用できる支援サービスです。

サービス利用時にかかる費用の給付を受けられることから、経済的負担を軽減できます。

介護保険サービスには複数の種類があり、以下では在宅介護者の多くが利用する制度を3つ紹介します。

訪問介護・訪問入浴介護

訪問介護・訪問入浴は介護のプロであるホームヘルパーが自宅を訪問し、排泄や入浴などの介助を行います。

また訪問入浴では専用の浴槽を持参してくれるため、自宅で入浴の準備をする必要はなく、家族の負担を減らすことができます。

デイサービス

デイサービスは利用者が施設を日帰りで訪問し、レクリエーションや食事、リハビリなどのサービスを利用します。

要介護者がサービスを利用している間に介護者は休むことができます。なお、要介護者の送り迎えは原則施設が行ってくれます。

デイサービスを併設する施設を探すショートステイ

ショートステイは数日から最大1ヵ月ほど、施設へ入所して過ごします。短い期間でも介護から離れられるため、介護者はリフレッシュできるでしょう。

なお、ショートステイを老人ホームに入居する前の体験入居として利用される方も一定数います。

介護保険サービスについては以下の記事でも詳しく解説しています。

介護保険外サービス

介護保険外サービスとは、利用者が料金を全額自己負担するサービスのことです。

介護保険サービスは費用が軽減される一方で、利用対象者が要介護者に限定されるなど細かなルールが定められています。

その点、介護保険外サービスであれば同居している家族も利用できるケースがあります。また、介護保険では届かない細かな点もフォローできる魅力があります。

以下で活用したいサービスの一例を紹介します。

見守りサービス

見守りサービスは、要介護者の安否確認をしたり、緊急時に駆け付けてくれたりするサービスです。

警備会社などの民間企業だけでなく、自治体によっては高齢者福祉の一環として見守りサービスを提供しているところもあります。

配食サービス

配食サービスは主に高齢者世帯や一人暮らしの高齢者の自宅に、お弁当を配達してくれるサービスです。

最近では介護食を提供している企業も増えてきました。業者によっては塩分控えめや、食材の硬さの調整など、利用者のニーズにも応えてもらえます。

介護食が提供される施設を探す家事代行サービス

民間の家事代行サービスを利用すれば、家族の分も含めた家事一切をお願いすることができます。

ただし、家事代行サービスは介護家族が利用するサービスです。訪問介護のように食事や排せつ、入浴の介助などはお願いできない点に注意しましょう。

週3回以上入浴できる施設を探す介護離職する前に、施設入居を検討する

介護と仕事の両立を巡って、最も避けたい事態が介護離職です。

介護離職は収入が不安定になったり、社会から孤立したりするなど、経済的・精神的負担が大きくなることがあります。

そうならないためにも、仕事と介護の両立に限界を感じたら早めに施設入居を検討しましょう。

この項目では自立から寝たきりの方まで一人ひとりの身体状況にあった施設を紹介しています。

介護不要な方は「サ高住」

サービス付き高齢者向け住宅は高齢者のための賃貸住宅です。館内はバリアフリーとなっており、足腰に不安のある方も安心して過ごせます。

また、生活の自由度の高さも魅力です。例えば、時間に縛られることなく入浴が出来たり、自由に外出したりするなど、自宅と近い感覚で生活できます。

そのため、介護の必要がない自立した方におすすめの施設と言えるでしょう。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

サービス付き高齢者向け住宅を探す介護が一部必要な方は「住宅型」

住宅型有料老人ホームは、食事や掃除などの生活支援や見守りなどのサービスが提供されます。

さらにレクリエーションが豊富で、ほかの入居者と気軽にコミュニケーションを取ることもでき、充実した生活を楽しめます。

介護サービスは外部を利用し、自分で必要なサービスを決めるため、利用頻度の少ない方は費用を抑えられます。

【図解】住宅型有料老人ホームとは?入居条件や特徴・1日の流れを解説

住宅型有料老人ホームを探す寝たきりの方は「介護付き」

介護付き有料老人ホームは、24時間体制で介護スタッフが対応する施設です。また、医療・看護体制も整い、持病のある方の対応も可能です。

介護サービスは要介護度に応じた定額で利用でき、常時介護を必要とする方は費用をあまり気にせずに利用できます。

ただし、あまり介護を必要としない方は費用が高くつく場合があるため注意が必要です。

【特徴がわかる】介護付き有料老人ホームとは?(入居条件やサービス内容など)

介護付き有料老人ホームを探す認知症の方は「グループホーム」

グループホームは手厚い認知症ケアを受けられる施設で、認知症の方のみが入居できます。

ほかの入居者と共同生活を送り、食事や家事などを入居者同士で行い、身体機能の維持や自立した生活を目指します。

認知症専門のスタッフのサポートを受けながら、認知症に効果的な音楽療法や園芸療法などのレクやリハビリが提供されます。

【図解】グループホームとは?入居条件や認知症ケアの特徴・居室の種類を解説

グループホームを探す企業が担っている義務

この項目では在宅介護者に対して、企業が担っている義務について解説します。

事前知識として持っておくことで、もし勤め先とトラブルに発展した際も落ち着いて対応できるでしょう。

所定外労働(残業)を制限する義務

残業によって、介護や家事に時間を充てられなくなる事態に発展しないよう以下のような義務が設けられています。

労働者が請求した場合には、事業主は1ヵ月24時間、1年150時間を超える時間外労働(残業)をさせてはいけません。

この制度は1回の請求につき、1ヵ月以上1年以内の期間で利用することができます。なお、請求できる回数に制限はありません。

深夜業を制限する義務

在宅で介護をしている労働者から介護を目的として請求された場合には、事業主は午後10時~午前5時(深夜)の時間帯に労働をさせてはならないとしています。

1回の請求につき、1ヵ月以上6ヵ月以内の期間でこの制度を利用できます。

所定労働時間を短縮する義務

介護する労働者に対して、以下4つの制度を設けることが義務付けられています。

- 時差出勤制度

- 1日の実働時間を決めて、出退勤の時刻を自由にする。

- フレックスタイム制度

- 総労働時間を決めて、出退勤の時刻は自由にする。時差出勤制度と違い、1日に働く時間を調整できます。

- 介護サービスの費用の助成

- 介護サービス費用を、事業者が負担する。

- 短時間勤務制度

- 以下いずれかの制度を利用できます。

- 1日の所定労働時間を短縮する

- 週、または月の所定労働時間を短縮する

- 週、または月の所定労働日数を短縮する

- 勤務しない日や勤務時間を個別で請求できる

短時間勤務を分割して取得し、その間の期間で介護休業を取得することも認められています。

賃金において「不利益な取扱い」をしない義務

短時間勤務をしたにもかかわらず休暇扱いにされたり、短縮した時間以上に働かなかったものとされた場合は、育児・介護休業法における「不利益な取扱い」に該当します。

こういった事態に直面した場合は次の項目で紹介する相談窓口などに問合せましょう。

転勤は介護状況に配慮する義務

介護と仕事を両立している場合、転勤の時期などについて会社側は介護の状況に配慮しなくていけないと義務づけられています。

つまり、本人の承諾なく会社の都合だけで転勤を決めたり、断ることで不当な扱いをしたりできません。

転勤を決めるときは会社側が介護の状況を把握し、本人の希望を考慮しながら転勤後も引き続き介護ができる方法はないか確認する必要があります。

会社とトラブルになった際の対応

育児・介護休業法は労働者の権利を守るために規定されている法律ですが、会社によっては十分に守られていないケースもあります。

そのようなとき、まずは会社側と話しあいますが、それでも解決できない場合は以下の制度を利用しましょう。

紛争解決援助制度を活用する

紛争解決援助制度は会社と話し合いで解決できなかった場合、労働局に判断を求める制度です。

公正かつ中立な立場で、会社とのトラブルを解決するためにアドバイスや助言を行います。

第三者が交えることで悩みが解決しやすく、介護者の精神的な負担も軽減されるので、話し合いで解決しないときは積極的に活用しましょう。

介護離職後は失業保険を申請する

介護と仕事が両立できず介護離職に至った場合でも、活用できる制度があります。

仕事を辞めると収入が途絶えますが、失業保険を利用することで収入を得ることができます。

申請方法

失業保険は原則自己都合で退職する場合は、正当な理由がなければ離職してから3ヵ月間は失業保険を受け取ることができません。

しかし、介護などの正当な理由がある場合は、7日間の待期期間が終わればすぐに支給されます。会社都合による退職の場合も同様にすぐに支給されます。

受給額や受給できる日数は被保険者期間によって異なりますので、退職する前に会社側に確認してみましょう。

まとめ

介護と仕事の両立については要介護者の身体状況や介護者の働き方なども考慮することが大切です。

要介護度が上がり介護にかかる時間が増えたり、仕事を休める状況になかったりする場合は介護サービスの利用や老人ホームへの入居を検討しましょう。