みんなの介護アンケート

高血圧ってどんな病気?

高血圧とは、血圧が高い状態が続くことをいいます。

高血圧の診断基準は通常140/90mmHg 以上ですが、家庭で測った血圧が135/85mmHg 以上の場合も該当します。

高血圧の人の割合は多く、成人全体の3分の1、高齢者ともなると3分の2にも上ります。

高血圧の原因は遺伝と生活習慣によるものと考えられています。

塩分が高くカロリーの多い食事や飲酒・喫煙習慣、運動不足など、原因は多岐にわたります。

なかには腎臓や副腎の病気から血圧が高くなっているケースや薬の副作用による場合もあるので、きちんとした医師の診断が大切です。

なぜ、高血圧がサイレントキラーと呼ばれて改善が叫ばれるのかというと、血圧が高い状態を放置しておくと気づかないうちに動脈硬化や心臓肥大をはじめ脳血管障害や心筋梗塞、不整脈など循環器系の病気を誘発するからです。

このように、高血圧は本人の自覚症状がなくても全身に悪影響を及ぼすだけでなく、重大な病気の引き金になる怖い状態だといえます。

正常値と高血圧の差は

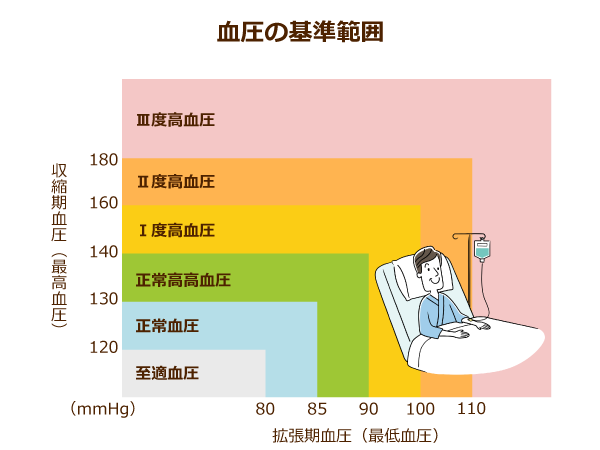

高血圧には明確な診断基準があります。

よく、「上」の血圧と言われる収縮期血圧は140mmHg以上、「下」の血圧と言われる拡張期血圧は90mmHg以上となっています。

一度、この数値を上回ったからといって、すぐに高血圧と診断されるわけではありません。

病院での血圧測定とともに、家庭での血圧測定の結果を何度か繰り返したものを総合的に診断しています。

なお、正常血圧と言われるのは上が130未満、下が85未満の状態です。

さらに、至適血圧という循環器系の病気のリスクが一番少ないと言われる状態は120未満、80未満とされています。

正常血圧と至適血圧の境界ゾーンに当たる上130から139、下85から89は正常高値血圧に分類されていて、将来的に高血圧になるリスクが高いと言われています。

血圧測定のタイミング

血圧を測定するにあたり、毎日決まった時間帯に測定することが大切です。

また、測定するのに適したタイミングは起床後1時間以内とされています。起床後、食事をとる前に血圧を測りましょう。

高血圧の原因は?引き起こされる病気

高血圧は自覚症状がないため、日頃血圧を測る習慣がない人は早期発見や早期治療が遅れやすい病気です。

過剰な圧力を血管や心臓、脳に受け続けることで、動脈硬化を促進したり、脳卒中や心不全、腎不全など、重い病気にかかるリスクが健康な人より高まることが問題となっています。

血圧を上げる要因とは?

なぜ高血圧の状態になってしまうのでしょうか。

具体的に考えられる原因をいくつかあげていきましょう。

高血圧といえば塩分過多、と耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

食塩、いわゆる塩化ナトリウムの過剰摂取が続くと、血液が塩分をため込む性質があり、バランスをとるため全身に流れる血流量が増えてしまいます。

それにともなって血圧も高くなるのです。

メタボリックシンドロームのように内臓脂肪型の肥満体型の人は、全身にいきわたらせなければならない血流量が多いため高血圧になりやすいと言われています。

ダイエットで高血圧が改善する場合が多いのは、肥満と血圧の関係を物語る良い例です。

さらに、お酒やたばこは血圧上昇作用を持っているため、飲酒や喫煙習慣があると高血圧のリスクが高まると言われています。

このほかストレスや自律神経の乱れなど、精神的な問題も高血圧とのかかわりが深いと指摘されています。

引き起こされる病気

たとえ自覚症状がなくても高血圧を治療しなければいけない理由は、脳や心臓といった重要な臓器の病気にかかるリスクが高くなり、死亡率にも影響するためです。

年齢とともに、ある程度血圧が高くなっていくのは自然なことかもしれません。

だからといって、正常血圧をはるかに超えるような状態をそのままにしておけば、血圧が高い人ほど循環器病によって死亡するリスクが高くなるというデータがあります。

さらに、高血圧はいろいろな病気をもたらすことでも知られています。

高血圧とかかわりのある生活習慣病には脳梗塞や脳出血、動脈硬化や心筋梗塞をはじめ糖尿病や通風、メタボリックシンドロームなど種類が多く、複数の病気を同時に発症する可能性も高まります。

さらに、最近の研究で、高血圧による動脈硬化が進行すると、認知症のリスクが高まることがわかってきました。

脳内の血管の老化が進行している高齢者は血流障害が起きやすいため、アルツハイマー型認知症や動脈硬化性認知症に発展していくケースが多いからです。

高血圧は高齢者になってからかかるものではなく、中年期からすでに血圧の高い状態のまま過ごしている人が少なくありません。

長年のダメージの蓄積が脳に影響を現したとき、脳血管障害や心筋梗塞などの発症へとつながりやすいと考えられます。

みんながやっている高血圧予防は?

生活習慣の改善ポイントと合わせて、医療機関での治療法もご紹介します。

1位:運動をしている

自然に痩せやすい体質に

運動習慣を身に着けると、脂肪燃焼効果で自然に痩せやすい体質へと変わっていきます。

また、新陳代謝がよくなり基礎代謝が高まるため、激しい運動をしなくてもカロリー消費の効率が高くなる効果も期待できます。

運動にはストレス発散の効果も

ダイエットのための運動は自然に息ができる程度の楽な有酸素運動で構いません。

ウォーキングなら1日30分を目標に体調を見ながら少しずつ時間を増やしていくと、無理なく体重を落とせるはずです。

運動を続けるとストレス発散効果もあるため、精神的な原因から高血圧になっている人には特におすすめです。

2位:食生活の改善

減塩することが大切

高血圧の予防や改善でまず大切なのは、生活習慣の見直しです。

とくに食生活は血圧に影響を与えていることが多く、栄養バランスや食事のとり方が乱れている人は真っ先に見直さなければいけません。

まず、減塩に努めることが大切です。

日本人は塩分を摂取しがちだと言われており、1日あたり約11gにもなります。

健康のための適正な塩分摂取量の目安は1日6g未満なので、意識して塩分を控える食事にしていくようにしましょう。

料理に塩や醤油をかけすぎないようにしたり、塩分の使用量が多い外食や加工食品の取りすぎは要注意です。

野菜類を摂ることを心がける

そして、野菜や果物をバランスよく積極的に摂るようにします。

カリウムやマグネシウム、カルシウムといったミネラルが豊富に含まれる食材は、高すぎる血圧をコントロールする働きが知られています。

また、食物繊維は腸内でコレステロールや塩分と一緒に排出されるので、イモやこんにゃく、キノコ類は特におすすめです。

こうした食品をバランスよく毎日少しずつ食べ続けることで高血圧を改善する効果が期待できます。

血圧を下げる食品「DASH食」とは?

「DASH食」という言葉を、ご存知でしょうか。

これはアメリカで生まれた血圧を上げないための食事です。

基本は、肉類や砂糖の多いお菓子の量を減らし、野菜や果物、低脂肪の乳製品を十分にとることです。

具体的な食事としては、緑黄色野菜と淡色野菜を毎食取り入れること、果物はカリウムの多いバナナや、プルーン、リンゴを選択。

また、鶏肉以外の肉は皮や油を取り除き、調理でさらに油を落としていきます。

魚は肉より積極的に食べましょう。

低脂肪の牛乳・ヨーグルト・チーズでカルシウムを補いつつ、ナッツ類や豆類も意識して摂る。

またパンは全粒粉を使ったものがいいとされます。

伝統的な日本の和食をDASH食と比較した場合、食物繊維やカリウムは低いですがバランスは良い食事と考えられます。

塩分が多めなので卵を控え、薄味を心掛けるとDASH食に近くなるでしょう。

3位:適正体重を維持している

減量で血圧を下げることが可能

肥満の人はダイエットを頑張りましょう。

肥満のままの状態では、ますます血圧が上がるリスクが高まります。

減量するだけで1㎏あたり血圧が約1mmHg下がると言われていて、とりわけメタボリックシンドロームの心配のある人は、積極的に体重を落としていくと高血圧だけでなく糖尿病や脂質異常症など関連する病気の改善にもつながります。

自分の適正体重の求め方

食生活の改善と共通しますが、炭水化物や糖分、脂肪の取りすぎに気を付けて、一日当たりの総摂取カロリーを減らしていく努力が大切です。

ちなみに、自分の適正体重を知っていますか。

適正体重(kg)=身長(m)×身長(m)×22

こちらの計算式を参考に、ぜひ適正体重に近づくことを目標に頑張りましょう。

なお、よく耳にするBMI(ボディマス指数)とは肥満度を表す体格指数のことです。計算式は以下の通りです。

BMI=体重(kg)÷{身長(m)×身長(m)}

4位:たばこやアルコールを控えている

節酒の目安は?

酒は百薬の長と言われるものの、飲みすぎは血圧に影響を及ぼします。

アルコールの摂取量が多い人ほど、高血圧のリスクが高くなります。もし飲酒するにしても、適量を守りましょう。

1日ビール中瓶1本または日本酒1合を目安とすること、さらに休肝日を設けるようにすることをおすすめします。

飲酒した際に血圧を測ると普段よりも下がっていることがありますが、これは一時的なものです。

適量を超したアルコールを飲み続けると日中の血圧を上昇させてしまいます。気を付けましょう。

禁煙は動脈硬化の要因にも

高血圧の人で喫煙習慣がある人は、思い切って禁煙をしてください。

喫煙習慣があると、ニコチンの血管収縮作用によって血圧が上がりやすくなってしまいます。

たばこはリラックス効果があると言われるものの、それは一時的なものでメンタル面にも良い影響は与えません。

しかも、たばこの成分によって動脈硬化が進むため血圧上昇の原因のひとつとなります。

さらに、喫煙習慣のある人は非喫煙者より重篤な病気にかかるリスクが高いというデータもあります。

心臓疾患などの循環器病をはじめ、がんはもちろん、死亡率そのものも非喫煙者の2倍近くになると言われています。

高齢者は夏季・冬季の血圧管理に注意

高血圧の予防についてみてきましたが、特に高齢者は夏と冬の血圧の管理に注意してください。

夏は、血圧とって無関係の季節と思われがちですが、脳梗塞が最も多いのは、実は夏だったりします。

血圧が高めの方で、動脈硬化の経験があると、水分不足により血管が詰まりやすい状態となります。

夏には早めに水分を補給しましょう。

また、冬は寒さの影響で血圧の変動が大きくなるので、特に気を付けたいのが、入浴時です。

脱衣所や浴室の寒さで血圧が上昇したり、お風呂に入って血圧が低下したりと、変動が大きくなります。

脱衣所には暖房器具を設置して暖める、浴室は入る前にシャワーを1~2分間流すなどで空間を暖めると、血管や心臓の負担が少なくなります。

さらに、朝は血圧が上昇するモーニングサージという心筋梗塞や脳卒中などを起こす可能性があります。

部屋が寒いと、急激に血圧が上昇しますので、使う部屋はエアコンのタイマー機能を使って暖めておき、寒暖差をなくしましょう。

家庭で血圧を測る習慣をつけておけば、兆候がつかめるかもしれません。

予防は毎日の生活習慣から

日頃、血圧を測ることがない人は、ぜひ一度血圧測定をしてみてください。特に病気がない人や自覚症状がない場合でも、思ったより血圧が高いかもしれません。

サイレントキラーと呼ばれて恐れられる高血圧。

生活習慣病の引き金となってさまざまな病気を併発してしまうリスクも高まるため、早めに高血圧かどうかをチェックしてみましょう。

もし高血圧の診断基準にあてははまるようなら、医師の診察を受けながら、ここでご紹介した生活習慣全体の見直しに努めてみてください。