厚生労働省は、2021年中に生まれた子どもの数から合計特殊出生率(一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むと想定したときの子どもの数)を発表しました。その数値は1.30と戦後4番目に低い数字となってしまいました。

出生数は過去最少となる81万1,604人で、国立社会保障人口問題研究所の人口推計より6年も前倒しで出生数減少になってしまったと報じられたので、記憶に新しい方も多いのではないかと思います。まあ、大騒ぎですね。

今回は少子高齢化と、政府が推進する全世代型社会保障について考えていきます。

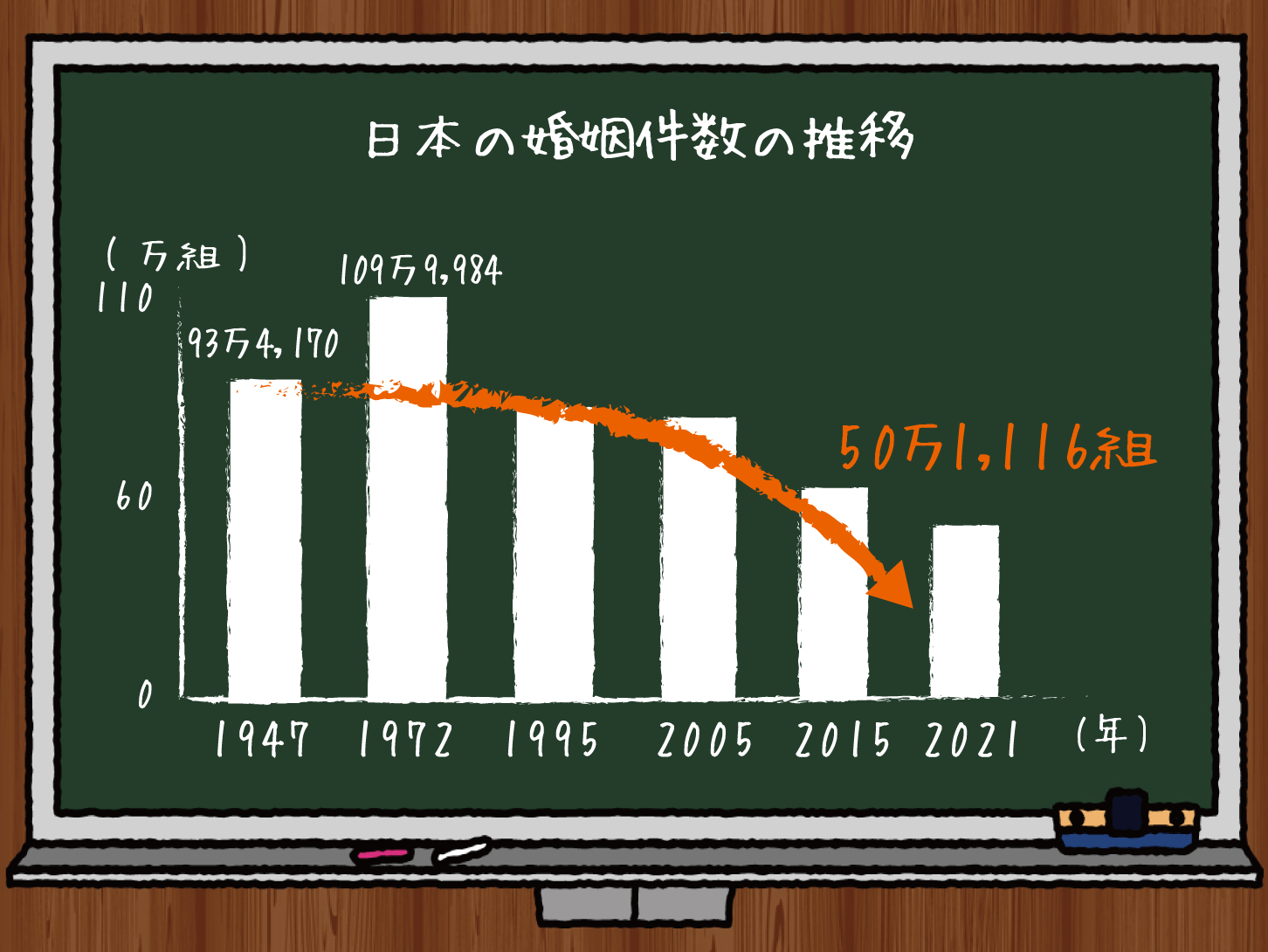

コロナ禍の影響が甚大!婚姻件数は過去最低に…

2021年は、ご存知の通りコロナによる経済自粛ムードの中で閉塞感の強い暮らしを強いられた時期でもあり、ただでさえ生まれる子どもの数が少ないところ、コロナゆえの「産み控え」が起きたことはほぼ確実です。

この連載でもたびたび触れてきましたが、日本の出生数の予測値は、かなりの部分が「婚姻件数」によって左右されます。

というのも、日本社会の場合は子どもを生み、育むことをもって是とする風潮が強くあります。一方、何らかの事情で結婚をせずに子どもを持つ女性や、そのパートナーが事実婚のような状態でいる割合が諸外国に比べて極端に低いことも背景と見られます。

男性の生涯未婚率もどんどん上がってますが、女性に比べて男性が高いのは、経済的に裕福な男性が初婚の女性と子どもをもうけたあと、別れて再婚し、その再婚相手と子どもを産むという「時間差一夫多妻制」みたいな構造が日本社会の中にできているからかもしれません。いちおう真面目にちゃんと結婚するのが日本人らしいというか。

この婚姻数は、コロナが流行する前の2019年と、流行後の2020・2021年とでは、ざっと10万組以上も減ってしまっています。これが絶対的な出生数の減少につながったのではないかと見られます。逆に言えば、コロナ禍が過ぎて自粛ムードが終われば婚姻数が回復し、それにともなって合計特殊出生率は改善の方向に向かうこともまた確実と見られます。

ただ、合計特殊出生率とは、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むと想定したときの子どもの数に相当するもの。このまま子どもを産むことのできる出産適齢期の女性の絶対数が減って行ってしまうと、仮に合計特殊出生率が同世代人口の維持に必要な2.06~2.07ぐらいまで回復することがあったとしても、それよりもはるかに多い団塊の世代や団塊ジュニアの世代がいますので、昔のような人口規模に戻ることはない、というのが基本的な考え方です。ある種、日本の人口は減少すること自体、1990年代にはすでに決定づけられたトレンドであるといえるでしょう。

国際比較では意外と健闘!?各国よりも高い出生率

今回の参院選でも、出生対策や育児、教育に関する政策については、自民党も公明党も、各野党も、それぞれの立場で政策プランを発表しています。ただ、どの政党も基本的に打つ手なしで、具体策も育児世代に対する補助を積み上げることぐらいしか政策立案できていないのには理由があります。前述のように「子どもを増やすためには、若い人に結婚してもらわないと人口は増えないのだ」という大前提があるからです。

民主主義であり、個人の行動の自由が保障されている日本においては、政府が「これ以上人口が減るとヤバイので結婚して子どもを産んでください」とお願いをすることはできても、無理やり若い男女を連れてきて結婚させることはできません。

しかし、他国の事例においてもやはり出生対策は苦労をしていて、一時期は福祉国家として出生率の向上を実現したとされるフィンランドなどでも、出生数上昇のトレンドがひと段落すると、日本と同じぐらいの出生率まで落ちてきてしまいました。

そればかりか、東アジア全体を見回すと、実のところ台湾・韓国を筆頭に、シンガポールも香港も、さらには大規模な人口を擁する中国も地方は特に、出生率という点では日本よりも下回っています。

経済的に豊かになると出生率は低下するという逆相関の関係にあることが知られていますが、経済力という点では、いまなお上位の日本のほうが、1.30と下がり切った出生率とはいえ、むしろ健闘しているのが国際比較の現実です。決して日本の出生対策はうまくいっているようには見えないんですけどね。

明るい未来が描けない!日本の政策は不明瞭なまま

日本の子育て政策においては、子育て世帯の負担を減らすための工夫をし、特に幼少期保育として待機児童ゼロを掲げる都市部があったり、地域によっては高校までの学費無償化や子どもの医療は全額無料とし、育児見回り事業なども含めて多くの予算をつける自治体も増えてきました。

他方、これらの財源は社会保障全体の中ではごくわずかな割合にすぎず、ざっくり言って年間の国庫負担が年金60兆、医療介護40兆という100兆オーバーの現状からすると子どもに関する予算は5兆前後に抑えられ、これ以上どうやって社会保障の枠内で捻出するのか厳しいものがあります。

総理の岸田文雄さんが音頭を取って政権が推し進めている「全世代型社会保障構築会議」での議論をもとに、今回の参院選を挟んで政権が閣議決定する「骨太の方針2022」へどのような形で、これらの政策が盛り込まれるのかが焦点となってきます。

とはいえ、5月17日に発表されたこの会議での「議論の中間整理」を見てみても、大枠の方針については粒のそろった論点が列挙されているものの、個人的には「で、これはどうやって政策に落とし込んで実現しようとしているの」という点では、まだ良くわからない点が多く残されています。

「地域共生社会」ってどういう意味なの?

政権が有識者に対して行うレクチャーに対して頻繁に出てくる「地域共生社会」というワードにしても、実際に介護の現場で働く方々や、町内会など地域の暮らしに直接従事する立場からすると「それってどういう意味なの?」と立ち止まって考えなければならない状況に多々直面します。

例えば、地域共生社会づくりに政府も自治体も国民も取り組んだとして、その与えられる解が「住民に身近な地域の様々な資源を活用しながら、地域課題の解決のために住民同士が助け合う『互助』の機能を強化していくこと」とボーンと投げ込まれて、パッと理解できる人がどれだけいるのだろうか、という話になります。

もちろん、人口減少に見舞われている地方においては地域全体が顔見知りで、みんな毎年ひとつずつ歳を取りながら支え合って社会を成り立たせることはできるのかもしれません。しかし、みんなが高齢となればひとり、またひとりとお迎えが来て、最後は仕事もなく立ち並ぶ空き家とともに暮らす限られた高齢者だけの社会が取り残されることになります。

あるいは、都市部において、町内会やマンションの管理組合などでは、自治体と連携のもとで孤立する高齢者や働く世帯の子ども送迎補助など幅広い業務を手弁当で担当することになります。

しかし、ひとりが担当するエリアに住む人たちが多すぎて、またゴミの出し方がわからない外国人から夜の仕事で生計を立てているシングルマザーまで、あらゆるタイプの人たちがモザイクのように地域を形成している場合、年に何度も顔を合わせないような住民の世話をするのが地域共生社会だと言われても、実態にそっていないので、まったくピンと来ないわけです。

以前、亡くなられたひとり暮らしの住民の方が、ご自宅で飼育していた猫ちゃんをどう保護するかですったもんだしたり、自治体が用意した無縁墓への埋葬まで手伝ったりしておりました。お声がかかってお役に立てるうちが華とはいえ、住民同士で暮らしを支え合うコミュニティづくりと言われても無理があるだろうとも思います。

少しずつ我慢しながら暮らしていくことが大事なのでしょうが、結婚ができる経済状態になかったり、職場や地域で異性と出会って結婚までこぎつけられる可能性が乏しかったりで、脱コロナの社会情勢にあってもあまり明確に日本の社会保障の現状と対策が打ち出されないまま、ゆっくり社会がしぼんでいく閉塞感からなかなか逃れられません。

あまり明るい展望がないと、生まれる子どもの数も減ってしまって仕方がないのかもなあ、と周辺の状況を見ながら毎度思います。少子高齢化の日本の未来はどうなるのでしょうか。