山本一郎です。先日、保有しているマンションの管理組合に出てみたところ、以前の組合長が高齢で交代するにあたり引継ぎをやっていたら使い込みが発覚したとかで騒動になっていました。他人の金を預かっているとなると、普通はもうちょっとちゃんとすると思うんですけど、監視の目がないとなるとやりたい放題やりたくなるのは人情なんですかね。なんか裁判になって、自分のマンションを売って補てんするとかいう本末転倒なことが起きていて心が暖かくなりました。

高齢者になると、日常的な生活を送るにあたって必要な最低限の財産管理も難しい、という事例が多くみられるようになってきます。例えば、小口現金の管理からカード決済、電気水道ガスなどのインフラに対する支払いすらも難しいという事例が出てきてしまいます。困ったものです。

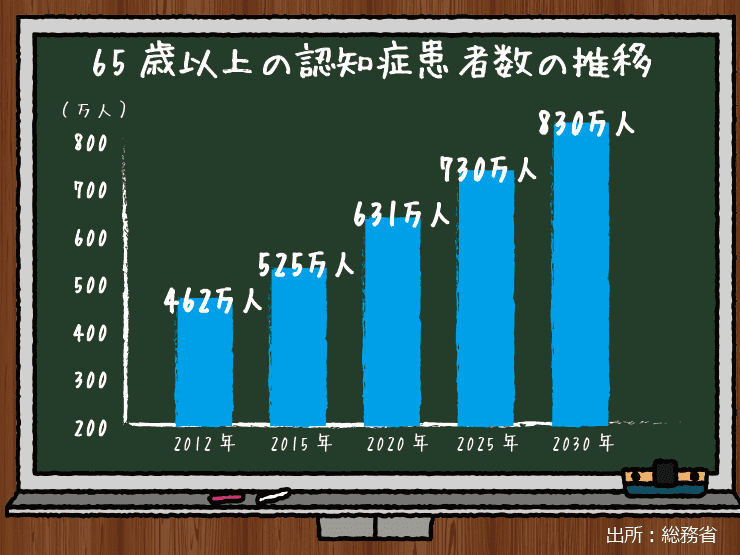

まもなく認知症患者は700万人超え…

資産を守るためには、現金や財産の管理を

第三者に委託せざるを得なくなる!?

社会福祉法人の聞き取り調査では、歩行困難などの理由で外出を控えるようになってしまった老人宅の2割近くに、コンビニへの振り込みができないまま督促に応じられず電気水道ガスなどのインフラを止められてしまった経験があるようです。

言われてみれば、自宅にかかってくる電話に気付かないとか、電話までなかなか素早くたどり着けないうちに電話が切れてしまうとかいう「自宅の中にいて孤立」という事例が頻発してくるようになると、要介護認定されてヘルパーさんがやってくるようなご家庭であっても日々の生活能力の低下が問題になったりするようになります。片付けや掃除、入浴などを補助することはできても、資金など財産管理まで手を回してくれるサービスがなかなかないのは仕方のないことなのかもしれません。

こういうときのために成年後見制度を活用する事例が増えてくるわけなのですが、その背景には認知症患者の劇的な増加があります。2025年には700万人、2030年には830万人と、ものすごい数の認知症患者が出てくるようになると、家族の資産を守るために成年後見制度を活用しながら現金や財産の管理を第三者に委託しないことには生活が防衛できない、ということが平気で起こり得るということです。

また、自宅での介護を行ったり、同居はしていないけど離れて暮らしている親の介護をしていると、郵便物の受け取りや整理がうまくいかず、支払い明細がどっかにいったりして結構大変なことになります。

拙宅山本家でも、親のところに届いていたはずの介護保険証がいきなりどっかになくなってたりマジギレすることもあるわけなんですけれども、実際に成年後見制度を運用してみて、必要とされる内容について法改正が進んでだいぶいろんなことがやりやすくなりました。

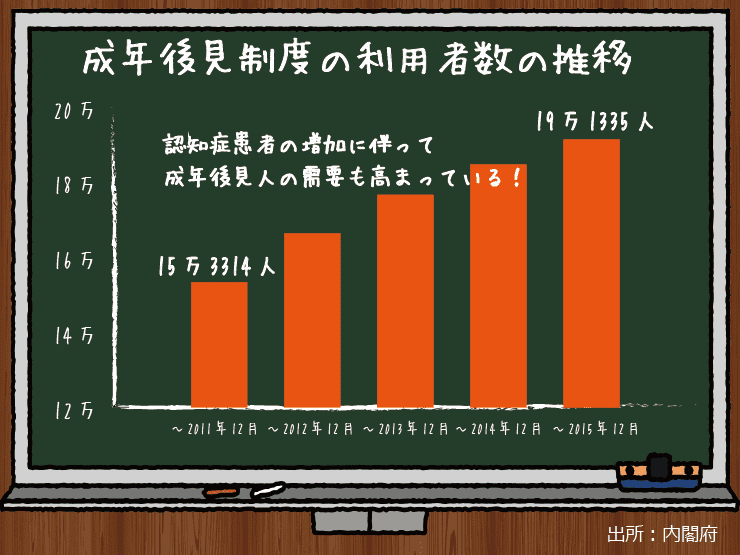

法改正や制度の認知、浸透もあり、2015年度末には成年後見制度の利用者数も20万人に迫る状態となり、また親族以外の第三者が選任されるケースも7割を超えてきました。

2030年は男性の3人に1人が未婚社会に!?

彼らが高齢化して独居老人となったら

成年後見制度を使わなければ生活できない

先にも述べた認知症患者の激増は、この成年後見制度の充実を後押しせざるを得ないという背景がかなりあります。というのも、いまでこそ認知症患者の6割は家族や事業者に依存して生活していますが、そのような補助があっても生活が立ちいかない状況に容易に陥るにもかかわらず、将来的には一層の困難が予想されることになります。

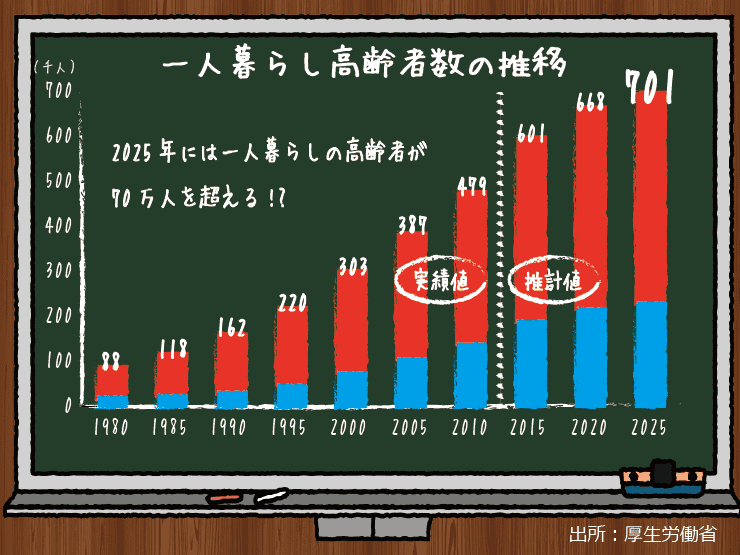

その主たる原因は独居老人の増加、「自立している」はずが実は進行した認知症患者だったという場合がやはりケースとして無視できないほど多くなっていることが挙げられます。

とりわけ、配偶者を失った高齢男性が生活リズムの失調など環境変化を理由として重篤な病気に陥るケースや、心筋梗塞、脳溢血、脳梗塞などの疾病からの予後が悪く、身体の麻痺と同時に高次脳機能障害を併発してしまうケースも存在します。事情は千差万別ですが、身寄りが生活を管理しない高齢者を直撃するのが老人性痴呆や認知症による生活能力の大幅な低下です。

何よりも、歯を磨いたり掃除をするといった日常生活はある程度できても、小口現金を管理して電気ガス水道などの料金を支払うことや、日々の買い物を無理なく行うことにも支障をきたすとなると、市区町村長や弁護士・司法書士などの力も借りながら成年後見制度を利用しなければ老後の生活が成り立たないわけです。さらには、現在急速に進行している「生涯未婚」の問題が併存し、場合によっては2030年には3人に1人の男性が結婚する経験を持たず、そのまま高齢化して独居老人になってしまう、ということになります。

そうなると、社会制度として独居老人や認知症患者を地域や家庭で包摂するといっても、そもそもの家庭がないとなると公共がカバーせざるを得ません。現代社会は個人の判断の自由を尊重し、若い男性が結婚したいと思いつつも、結婚しない選択をしたとしてそれを咎めることはできませんし、しません。当たり前ですが、結婚しない個人はご自由であって、それを「お前早く結婚しろ」というのは親でさえ言いづらい世の中になっているわけでして、それを親切のつもりで第三者が言うとパワハラだセクハラだとむしろ糾弾されてしまうのが現代社会です。

しかしながら、社会や政治のために結婚し子供を生むわけではないと言いつつ、20代、30代に独身生活を謳歌し、楽しく暮らした代償として、体が動かなくなってくる50代、60代以降にだれにも頼ることのできない、親が死んだら天涯孤独となる人たちが2,000万人オーダーで出てくるのが2030年の日本の姿です。身寄りのない人が多数生活していくために、社会が公共がといっても、そのような人たちをすべてカバーするほどの予算があるとは限りません。

何よりも独身高齢者は特に男性は死亡率が高いことが分かっていて、要するに早死になんですが、食事や生活リズムを管理してくれる家族と暮らせない代償として気ままで自由な人生を歩むという生活を許容できるほど日本社会は豊かでなくなってきた、というのが一番深刻なところでもあります。

金に困った親族がボケた老人を食い物に…

成年後見人による高齢者の資産の使い込みなど

高齢者と財産の問題はとにかくヤバイ

一方で、親族や弁護士・司法書士など第三者の選任を問わず、成年後見制度は財産の保全を任せたはずの後見人がその高齢者の資産を使い込むという問題を往々にして起こします。

やっぱり目の前の老人がボケていて、その老人が保有する口座にカネがあって、それを親族が管理しろという話になると、そう少なくない一定割合の親族がその老人の許可など取らずに金を使い込むなど当たり前すぎます。なので、家庭裁判所では利益相反する後見人に対しては後見監督人をつけたり、支援信託制度を作ったりしているわけですけど、それでもやっぱり使い込まれて問題になってから露顕(ろけん)するということが繰り返されています。これはもう、しょうがないんですけれども。

ケーススタディを見ていると、やはり金に困った親族がボケた老人を食い物にする例は後を絶たず、それどころか親族老人の生活の面倒を見るために転がり込んで、むしろ老人の受給する年金をアテにして生活しているという本末転倒な事例に事欠きません。本来であれば、完全に特養や有料老人ホームのお世話になるべき認知症患者が、年金で暮らしている家族の反対に遭うという謎の事態は多発します。そのぐらい、高齢者と財産の問題というのはヤバいわけです。

この方面を調べていくと、そりゃ確かに振り込め詐欺被害はなかなか減らないよなあとか、毎月のようにクーラーが入れ替わる高齢者宅が出るだろうと思いますし、相続がいざ発生してみたら第三者に土地や家屋がごっそり奪われていたなんてことはよくあります。そうならないためにも、制度をきちんと使い、不正のない、高齢者が生きてきた過程に相応しい尊厳のある最期を迎えられるだけの資産を守れるようにしなきゃいかんよね、と思うわけですが。

認知症患者が集住できる特区をつくるなど

制度としてうまく扱える仕組みづくりを

同時に、述べた通り成年後見制度は関連法規が改正され、使いやすくなってきている一方、まだまだ浸透度が低いのが課題です。老人の貧困と並んで、老人の相応しい暮らしを実現するための仕組みなのですが、そこで浮き彫りになるのは認知症患者の激増と、生涯未婚の割合急増という逃れられない日本社会の未来予想図です。暗い。実に暗い社会が今後やってくるわけなんですけど、それでもどうにか前を向いて生きていくために考えていかなければなりません。

抜本的な解決策は、認知症患者や独居老人がきちんと集住できるような特区を作ったり、制度的にうまく扱える仕組みを構築することです。それでも、高齢者の7割は居宅から離れたくないという意向を持っているので、社会コストから逆算して公共サービスを円滑に実施できる範囲を決め、それより外に住んでいる高齢者には公共サービスがありませんよ、という仕組みを作るしかないのではないかと感じます。

同様に、いまは高齢者には生活の不便な地域も大都会の真ん中も普通に年金が支給されます。北海道や福島県の特定の自治体では、地域の生産性の七割が役所と警察と年金生活者という過疎地域が丸ごと国営みたいな状態になっていて、納税者的にはいい加減にしろよと言いたくなるような老人天国があったりします。しかも天国に住んでいるにもかかわらず不便すぎて老人が暮らしづらいという状況です。

さすがにこういうものを放置していると、ただでさえ国家や社会が貧しくなっていく状況で効率が悪くてしょうがないので、ない袖は振れない的な政策を、多少不人気でも今後は打っていかざるを得ないでしょう。産業を興そうにも高齢者しか雇えない地域に未来はなく、補助金や地方交付金をぶち込んだところでカンフル剤は効かないのです。

高齢者の生活支援のための仕組みはとても大事です。一方で、もう少しメリハリを効かせられる制度や方法論があると、日本社会の衰退はもう少し食い止められるはずなのですが。