山本一郎です。酒を飲みながら本を読んだり論文を漁ったりするのも趣味のひとつだったのですが、酒を控えるようになってから論文を読んでも興奮しなくなりました。良いことなのでしょうか。

ところで、日本の介護事情や老人福祉において、日本国内の議論としてよく言われるのは「日本の老人福祉はいけてない」とか「対象となる老人本位のあり方や、協力する家族のケアがうまくできていない」などという内容です。みんな好き放題言ってて素敵ですね。一面では、まったくその通りで、もう少し老人ごとの状況に見合ったあり方を多角的に考えられないものだろうか、という問題意識は強くあります。

本講義では、本来であれば尊厳死と安楽死、または自殺幇助(ほうじょ)は定義上異なるため区別して論ずるべきところですが、欧米の文献によってはこれらがかなり一緒くたになっていることから、まずは誤解を怖れずすべて尊厳死として統一しています。

介護が必要となる期間=非健康生存期間は、

尊厳死が認められている外国も変わらない?

まず最初に、日本ではよく議論になる「延命治療」の是非についてお話します。各論がかなりある世界なのですが、この問題を尊厳死と兼ね合わせることは昔からたくさんあります。例えば、治る見込みのないお爺ちゃんが、無理な延命治療のためにチューブだらけになって、胃ろうで頑張ってるって話は良く出てきます。

ただ、実際にはこれらの延命治療と尊厳死はあんまり関係ありません。残念でした。あれはテレビドラマとか一部の面白報道だけの世界なんですよね。

海外では、延命治療はなく尊厳死が発達しているので、老人を無理に生かした結果、日本は高額医療が増えるのだ、というのは、半分正しく、半分間違っています。ここで、平均寿命と平均健康寿命を見てみましょう。

ここで出てくる概念が、「健康寿命」というものです。この健康寿命とは、健康上の問題がない状態で日常生活を送ることができる期間のことで、2000年にWHOが策定しました。

平均寿命と健康寿命の間には、男性で約9年、女性で約12年ほどの差があります。注意しなければならないのは「日本人は一般的に9年から12年、寝たきりの生活をしてから死ぬのが一般的なのだ」と単純な引き算をして誤解したり鬱になったりしないで欲しい、ということです。若くして腎臓病を患われ人工透析を余儀なくされている方や、遺伝的な理由で糖尿などの慢性的な疾患を持つ方は、健康寿命は当然低くなりますが、医学も進歩したのでなんだかんだ長生きだとか、そういう数字も加味してのことです。

この表で見るとおり、終末医療において、述べたような延命治療をするしないで日本と海外の平均健康寿命と平均寿命はそれほど変わりません。つまり、「延命治療をしているから、本来だったら亡くなるはずの患者さんがさっさと死ぬのが欧米だ」というのは、年単位の統計で見てもそこまではっきりとは出ていないことを意味します。もともと延命治療が必要な終末期の患者さんは、延命治療をしようがしまいがそう長くない日数しか生き延びることができません。問題は、高額な医療費だけです。

福祉大国と言われるスウェーデンでさえ、

社会保障費を削減せざるを得ない状況にある

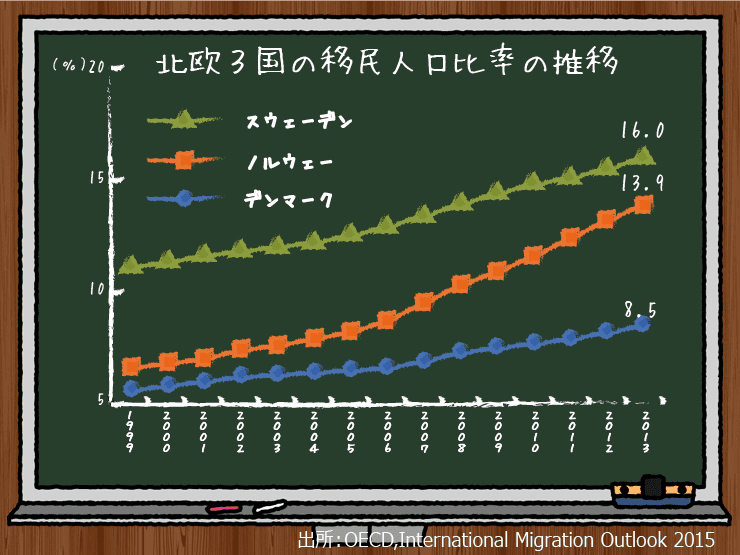

海外の事例でよく引き合いに出されるのは、スウェーデン、ノルウェーなど北欧各国の福祉事情です。もちろん、2000年以降の景気状況によっては、福祉先進国といわれたこれらの国々でも経済事情の悪化から福祉に関する補助、給付を切り下げる動きがあります。また、昨今の中東情勢の急激な悪化からの大量のシリアなどからの難民が入国し、930万人程度の人口しか擁さないスウェーデンに2016年1月現在で9万3,000人ものイスラーム系難民が殺到し、伝統的に移民の受け入れに積極的であったスウェーデンでもこれらの難民対策費用の捻出が難しく、相対的に社会保障費を削減せざるを得ないという状況にも陥っているところです。

スウェーデンやノルウェーなどが難民の受け入れに従来から積極的だった理由は、そもそも国の成り立ちが人口難で、国家の安全保障の根幹が食糧よりも冬場の燃料であることから、労働力の確保が歴史的な至上命題であることの名残と言われます。まあ、国土がそれなりに広い割に、あんまり人が住んでませんからね。仕方ないですね。

そのスウェーデン自体の社会情勢は日本と単純に比較できるものではありませんが、地域で老人福祉を支える思考は1980年代からすでに政策として完成されています。例えば、老人介護に関わる費用や、一定の年齢(75歳まで、80歳まで、85歳まで、85歳以上)ごとに受けられるサービスの内容と、家族負担についてある程度細やかな負担率と受益実務について記述されています。

とりわけ、スウェーデンを含めた高齢者対策について言えることは、大きく二つの視座によって成立しています。ひとつが「高齢者が尊厳をもって暮らしていけるにはどのようなケアが必要であるか」。もうひとつが「尊厳を健康面で保つことができなくなった高齢者にふさわしい終末とは何であるか」です。

欧米では、いとも簡単に老人がこの世を去る

2012年に、北海道大学の宮本顕二さん、宮本礼子さんが、欧米の寝たきり老人事情についてショッキングな記事を読売新聞に掲載し、大いに話題となりました。物議を醸したのは、老人の生死に関わる考え方が、日本で一般的な内容と欧米のものではそもそも異なることもさることながら、往々にして欧米では老人はかなり簡単にこの世を去っていくということでした。

尊厳死を行うにあたってのポイントは「本人の同意が取れていること」「症状が不可逆であり改善の見込みが無いこと」「耐え難い苦痛があること」などですが、実際に運用される尊厳死の問題は、必要とされる本人がすでに本人固有の人格を喪失するほど精神の崩壊が進んでしまうケースです。そして、欧米では往々にしてそのような老人は家族に迷惑がかかる状況になる前に、施設に入り、終末医療の対象になってしまうケースがあります。

もちろん、イギリスやオランダなどでは、非常に効果的な訪問介護の仕組みができてきていて、日本でも採用できるものはどんどんやっていったほうが良いと思いますが、それでも認知症が一定数出ます。詳しくは2時限目以降に回したいと思いますが、胃ろうのような、はっきりとした延命措置がそれほど一般的ではないにも関わらず、なぜか欧米では認知症に罹患して大変な状況に陥っている老人の群れが、統計上、どこかに見えなくなってしまいます。彼らはどこに消えてしまうのでしょうか…。

もともと尊厳死については、まだ高齢者本人の意識がしっかりしているうちに、リビングウィルと呼ばれる延命治療等が必要な際にはその治療そのものを中止する意志を明確にしておく書面的手続きが必要になります。どうもベルギーなどでの事例では、これらのリビングウィルを示した高齢者が、自らの意志をしっかりと伝えることができなくなった段階で、尊厳死のプログラムに入ってしまうことも多いように見受けられます。

しかしながら、実際に介護の現場に入られている方はご存知でしょうが、そう老いていない状態でははっきりと「そんな延命治療は辛いし、家族にも経済的負担が大きいから要らない」と言っていたのに、実際に老いが進み、認知に問題が出て、いざ延命処置の終了も考えようという段になると「どういう形でもいいから生きていたい」と考え方を変えるケースが続出するのは、洋の東西を問わず高齢者に特有の現象です。

尊厳死を認める欧米社会においては、医療費の削減のためにではなく、無闇に不当な尊厳死を行わないための社会的なコンセンサスとして「明確な意志の有無」という抽象的なものはなるだけ使わないように制度が戻ってきています。医療的に必要と見られる措置で、不可逆な状態になったと見受けられるとき、つまり、意識混濁(こんだく)状態で胃ろうのような延命治療を行わなければならない、あるいは意思疎通も困難になり関節も固まって動けなくなったときに、リビングウィルを適用し、尊厳死にいたる道筋を用意する、という事例になっていることが多くあります。たぶん、この辺の制度運用の機微は、日本の伝統的な介護の仕組みと異なるので違和感があるのでしょう。

要介護レベル4を超えた方が

家族による介護のもとに、

普通に暮らしている日本の現状について、

北欧の福祉関係者には軽く驚かれる

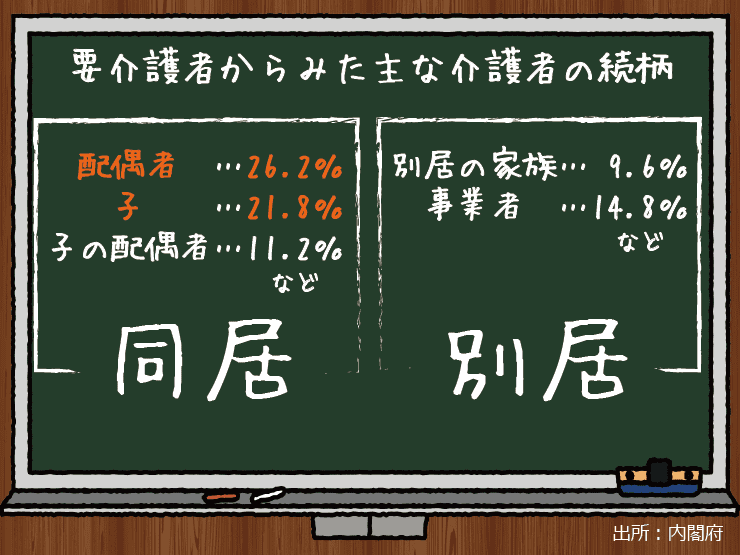

何より、日本の場合は介護を他人任せとせず、「配偶者や子など親族による」「自宅での介護」を求める割合が比較的高いのが特徴です。実際、2014年時点でなお、65歳以上の要介護者が施設を利用する割合が全体の15%にも達していません。

北欧の福祉関係者に日本の介護の現場をご紹介する際に軽く驚かれるのは、要介護レベル4を超えた方も、家族や介護スタッフの手厚い庇護のもと普通に暮らしていることです。日本では、認知症が進んでも歩行に問題がそれほどない高齢者がさまざまな事情で自宅に帰されたり、自らの排泄物の処理ができず全介助状態であるにもかかわらず、施設に入らず自宅で親族の介護を受けながら暮らしておられる方がたくさんいるという日本の現実に、優しさと同時に驚きを感じられることがあります。「なぜ、この状態の高齢者を自宅に帰すのですか」と詰め寄られることもあるんですが、そんなことを私に言われてもねえ。

日本の介護の現場に必要なことは、高齢者に対する無償の愛情を示し、その生命が自ら消えるまで手厚く保護する仕組みのままいくのが望ましいのか、欧米のように人間としての価値を失った、尊厳を保てないと判断されたとなったときに、本人のリビングウィルや家族の判断を通じて本人が「良い人生を送った」と認識できるうちに尊厳死を選ばせるのかというあたりの議論を始めることではないでしょうか。

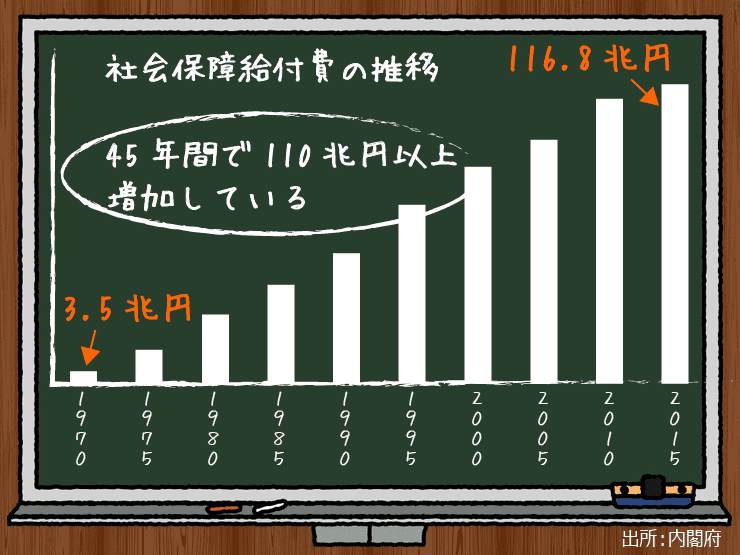

単純に延命治療や介護の現場の話で言うならば、前述したように健康寿命と平均寿命の違いで言うならば日本人は必ずしも健康寿命の点では北欧を含む先進国各国と比べてさほど違いはありません。ただし、日本がここまで社会保障費の問題で追い詰められている理由というのは、単純に労働人口に比べて高齢者が多すぎるという高齢化問題、少子化問題に凝縮されます。

日本は、2002年にオランダやベルギーで制定された「安楽死法」、その後のデンマーク、フィンランドなど北欧で進んだ社会福祉政策のセットとしての各種施策とは異なる死生観、視座で社会福祉政策を立案してきました。これからも、日本では家庭と医療機関、福祉法人が連携しあって高齢者を支えていく選択を取っていくことでしょう。

国家財政が厳しい今、大規模な予算として、

数兆円オーダーの予算が老人向けか、それとも

子供・育児世帯向けかで奪い合いになる

そして、我が国では薬物注射などによる積極的な尊厳死を可能とする法律はまだまだ議論されていません。一方で、重篤な患者さんなどに対していったんは治療に入ったものの、当人の回復のための治療方法がない場合は、本人の意思の確認を踏まえ医師の判断で患者を耐え難い苦痛などから解放することなどの条件を満たすことで殺人罪などの重篤な犯罪にはならないという仕組みは一応あります。ただし、高額化する医療裁判を含めたリスク対策が重要なことだけでなく、医は仁術として、人の命に無闇に手をつけない医療倫理に満ちた日本人医師が多いことも特徴なのではないかと思います。

ここで決定的なのは「日本人にとって、人が生きるとはどういうことなのか」という哲学、認識の違いにあります。次回以降でも本講義で問題提起したい内容ですが、高齢者となり年金生活者となった親世代を介護目的で暮らす家庭が70万世帯以上になっているにも関わらず、その大半は仕事を辞めたり、生活保護を受けながら貯金を取り崩して生活しているという実情にあります。それを支援する介護業界も充分な補償の対象とならず、活躍をされる介護現場の人たちは、壊れていく本人やその家族に対応するため増え続ける要望に24時間体制で対応することを義務付けられているものの、その費用はかなりの割合が国庫に依存しているわけです。

ただ、ご承知の通り国家財政が厳しい状態になり、増大し続ける社会保障費の削減をしましょう、あるいは今回問題になったように保育園の待機児童を減らすために大規模な予算を振り分けましょうという話になりますと、数兆円オーダーの予算が老人向けか、子供・育児世帯向けかで奪い合いになることを意味します。

国家公務員の予算もせいぜい1兆円しかなく、国防費もこれからのサイバー攻撃対策で大きく内容が変化していく中でどう最適化するのかといった状況ですので、やはり大口の予算は社会福祉を削って日本の活力を維持する方面の予算に回せという話になりかねないわけですね。

突き詰めれば、人が生きるとはどういうことであり、何を持って育児なのか、どういう老後を迎えるのが望ましいのか、死ぬときはどのような条件が揃っているべきなのかを、そろそろ真面目に議論するべき状況になっているのだろうと思います。

そうこうしているうちに、先日の痛ましい事故に関する裁判が確定しました。JRとしても、今後どんどん線路に認知症の方が落ちたら洒落にならないですし、介護するご家族も大変な思いで毎日を送っておられることを考えると、最適解はどこにあるのかと考えを巡らせざるを得ないことばかりです。

認知症事故訴訟、家族に賠償責任なし JR東海の逆転敗訴が確定 最高裁判決

今後、団塊世代の後期高齢者入りを控えて認知症患者対応の社会的負担は一層議論になっていくと思います。『賢人論。』「高齢者が死ぬときに「ありがとう」と感謝することさえ今後の社会は担保できない」」でもお話ししましたが、いよいよ逼迫して高齢者に誰もケアできない独り身の”放置老人”が増えたり、生産性のなくなった老人を効率的に処理する社会的合意に陥る前に、何がしかのコンセンサスをとっておいたほうが、日本の今後のために資すると思います。

やはり、生まれてきた日本人には「日本に生まれ育って良かった」と思って最期を迎えていただくのが社会にとって理想以外の何者でもないと考えるので。