超高齢社会に突入し、膨れ上がる社会保障費を抑えながら、なおかつ最大限の結果を出すか――矛盾しているようにも見えるこの課題を見事にクリアしたのが奈良県天理市である。2017年、認知症予防の分野において日本初の取り組みとなった「SIB事業」(官民連携のプロジェクト)で、参加した高齢者全員に認知症状の維持・改善が見られたという。「生活者目線」に立ったヘルスケア改革への熱意を並河健市長に伺った。

監修/みんなの介護

SIB事業は介護・福祉問題の

突破口となり得る取り組み

民間や地域といかに「協働」するか。それこそが、来たるべき超高齢社会における重要課題です。

現在、天理市では65歳以上の高齢者人口が全体の25%を超え、市街地から離れた山手エリアでは40%以上を記録する地域もあります。全国どの自治体にも言えることですが、このまま新しい対策を何も講じなければ、いずれサービス面でも経済面でも立ちゆかなくなってしまう。

「SIB事業」に取り組んだ背景には、そのような問題意識がありました。また、行政としてよく問われることのひとつに「費用対効果の見えづらさ」があります。民間に委託して事業を行なった場合、費用は明確なのに対し、どれほどの効果があったのかが非常に見えにくい。第三者機関の成果測定に応じて報酬を支払う「SIB事業」は、こうした問題の解決策としても有効です。

行政にとっては無駄なコストの削減に繋がり、民間にとっては新たなビジネスフィールドを開拓するチャンスとなる同事業は、高齢化社会における介護・福祉問題の突破口となる可能性を秘めていると考えています。

行政と民間が連携して行う「SIB事業」とは

「SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)事業」とは、民間の知見や資金を活用する官民連携の仕組みのひとつ。行政機関が民間企業等に公的サービス事業を委託し、第三者機関が評価した成果に応じて資金提供者に報酬を支払うという取り組みだ。また外部資金の調達のないものを成果連動型支払契約という。

「2010年にイギリスで始まり、現在は欧米を中心に広く普及しています。行政にとってSIB事業の最大のメリットは、コスト面でのリスクを抑えながら、効率的に公共サービスを提供できるところです。また、民間にとっては、新たなビジネスモデルを構築する契機ともなると考えています」

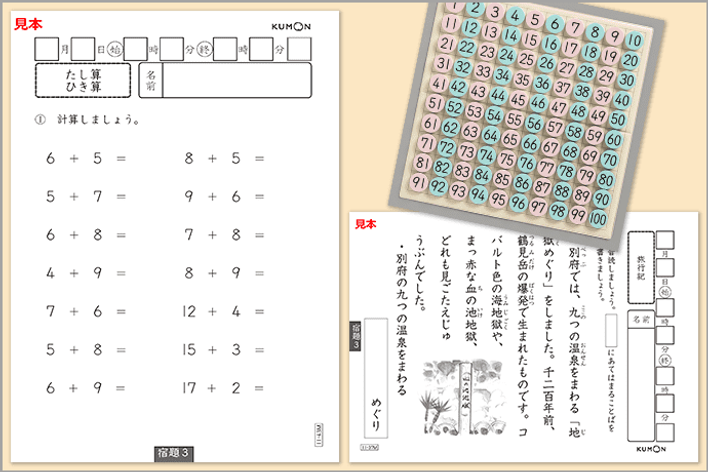

「活脳教室」は週1回、半年間で22回実施され、8割以上の参加者に認知機能、記憶能力の改善が見られた

2017年、奈良県天理市は認知症予防分野における日本初の成果連動型支払事業として、公文教育研究会(KUMON)と協働して脳の健康促進プログラム「活脳教室」を実施。事業実施に先立って設定された成果目標を見事クリア、満額の委託報酬を支払った。先述の市長の言葉の通り、行政と民間のいずれにもメリットがもたらされることを示したのだ。

天理市のこのSIB事業が、さまざまな社会問題の解決策として、注目を集めていくきっかけになるのである。

参加者全員の症状が維持・改善された!

天理市がSIB事業として実施した「活脳教室」は、公文教育研究会が東北大学の川島隆太教授らとともに開発したプログラムで、高齢者の脳を活性化させ、自信や誇りを引き出していくことを目的とするものだ。

天理市と公文教育研究会および第三者機関として評価を行なった慶應義塾大学の発表によると、市のメディカルセンターにて約6ヵ月間にわたるプログラムを実施した結果、20名の参加者全員が維持・改善。実施前は認知症の疑いがあった9名のうち4名は健常域にまで改善した。現場にも幾度か足を運んだという並河市長は言う。

「プログラムが進むほど、参加者の表情がいきいきとして服装等も明るくなってきたのが印象的でした」

天理市は今年度以降もこの取り組みを継続実施し、全市に展開していく方針だという。

これからは「介護予防」が肝心

認知症にならない対策を講じる

「活脳教室」もそのひとつですが、介護・福祉問題に取組む上でもっとも大切なのは「予防」だと考えています。

もちろん、認知症などになった方々をきめ細やかにケアすることも大切ですが、そうならないように対策を講じること。介護・福祉のコストを軽減するという観点からも、本当に必要とされる方々に充分なサービスを提供するためにも、いま行政に求められているのはこのような考え方だと思います。

また、地域の人々を良い意味で巻き込み、パートナーシップを築くことも大切です。「活脳教室」では、地域のボランティアの方々にサポーターを務めていただきました。介護士などの専門職に任せきりにするのではなく、一人ひとりが出来る範囲で協力する。そうやって地域全体でサポートし合うという考え方が重要だと思います。

「STEP体操」など先進的な取り組みに挑戦

天理市が取り組む予防施策は、「活脳教室」だけに留まらない。介護予防推進のために開発された「STEP体操」もそのひとつ。

市民の中から養成されたリーダーが中心となり、「STEP体操」という介護予防体操を広めるという取り組みだ。体操のプログラムは市内のリハビリ専門職が考案したもので、転倒予防・嚥下障害予防・認知症予防に効果を発揮することが見込まれている。

また、市内に点在する公民館や集会所にて「買い物支援」を行なっているのも、注目すべき取り組みといえる。

「足・腰が不自由な方や運転免許を返納した高齢者にとって、日々の買い物をどう済ませるのかは大きな問題です。そこで、『市民生活協同組合ならコープ』と提携し、従来は不可能だった公民館・集会所の使用許諾を与え、食材等の移動販売を行えるようにしました」

この取り組みの結果、買い物だけでなく、人々との触れあいも楽しめる場は、高齢者にとっての憩いの空間となっているという。

誰もが社会的役割を果たせる仕組みづくりを

天理市では、認知症の方とその家族に優しい地域づくりを目指し、市内の中学生・高校生などを含めた「認知症サポーター」の養成を推進している。並河市長は、サポーター養成の必要性について、社会全体で向き合うべき喫緊の課題だと語る。

「老老介護世帯の増加に象徴されるように、現在、サポーター不足が深刻な社会問題となっています。だからこそ、地域の誰もが社会的役割を果たし、街ぐるみで高齢者をサポートする仕組みづくりはとても重要です」

サポーターは日常的な見守りなどのボランティア活動に携わることが求められるほか、「認知症サポーター養成講座」受講後に開催される交流会への参加も促される。そこでは、長年にわたり認知症介護を行った方の体験談や、専門看護師の経験談およびアドバイスなどを聞くことができるという。これらの取り組みを通じ、天理市はサポーターによる支援活動のさらなる活発化を目指している。

行政に求められているのは

「生活者目線」に立った取り組み

これからの自治体に求められるのは、リアルな「生活者目線」に立脚すること。そして、そこに確かな実行力を伴った「行政の目線」をかけ算させ、効率的で充実したサービスを提供することだと考えています。

「公文教育研究会(KUMON)」や、「市民生活協同組合ならコープ」と提携した取り組みも、そのような目線から生まれたものです。私たちは、今後もこの2つの目線を行ったり来たりし、ほんとうに必要とされる方々に充分なニーズを提供しながら、コストの問題も解決できる施策のあり方を探っていきます。

また、地域の方々との関わりを強めていくことも、少子高齢化社会における介護・福祉問題を解決する上で必要不可欠なことです。「認知症サポーター」や民生委員をはじめ、長寿会やボランティアの方々、民間企業などをパートナーとしたチームを構成すること。高齢者が健やかで快適に暮らしていける社会をつくるためには、この観点も大切だと考えています。

現場に足を向ける「アウトリーチ」に可能性

天理市が2017年秋から実施している「市民生活協同組合ならコープ」と提携した「買い物支援」。この取り組みの背景となっているのは「アウトリーチ」という考え方だ。すなわち、従来のように市役所などの官庁街にある特定施設に「集まってもらう」のではなく、「こちらから訪ねて行く」という姿勢である。

「高齢者には足・腰が不自由で、外出が困難な人も少なくありません。『買い物支援』を本当に必要としている、そういう人たちのもとへ、足を運んでサービスを届けることが大切だと考えています」

リアリティある「生活者目線」と、確かな行動力を伴った「行政の目線」をかけ算するという並河市長の想いは、ここにも反映されている。

自助・公助・共助をミックスさせた社会へ

自助と公助に「共助」もミックスし、街ぐるみで高齢者をサポートする。それこそが「老老介護」などの諸問題を解決へと導く道となるのではないか。このような考えのもと、天理市は「認知症サポーター」の養成を推進している。

「2018年10月1日現在、市内には累計4,566名のサポーターが生まれています。また、『認知症サポーター養成講座』の講師を務めるなどの役割を担うキャラバンメイトの数は累計61名にのぼります。ますます高齢化が進む社会に対応できるよう、これからもサポーターの養成を積極的に推進してまいります」

並河市長のまなざしは、世代を超え、誰もが助け合えるという理想の都市環境を見つめている。

※2018年10月9日取材時点の情報です

撮影:濱西英秋(STUDIO-H)

この記事の

この記事の