分解された一人分の仕事を、就労条件となる時間、場所、スキルの3つの観点から複数人の労働力とマッチングしていく「モザイク型就労」を展開する高齢者のジョブマッチングシステム「GBER」。東京大学先端科学技術研究センター、身体情報学分野の檜山敦特任准教授に、「GBER」の開発に至るきっかけや高齢者のモザイク型就労を通し描く日本の未来を伺った。

監修/みんなの介護

アクティブシニアの力で明るい未来へ

私は人と機械、特に情報機器とのコミュニケーションを設計する技術であるヒューマンインターフェースやバーチャルリアリティの研究開発を専門としています。高齢者の日常生活を支援するロボット技術の研究をきっかけに、高齢化問題に関わるようになりました。

2021年現在、65歳以上の人口が国民の29%を超える超高齢社会の日本。このままでは、いずれひとりの現役世代がひとりの高齢者を支えなければならなくなってしまいます。ある時ふと思いついて、日本の人口の逆ピラミッド型の図をひっくり返してみました。すると昭和中期の高度成長期の頃のようなきれいなピラミッド型に変わり、まだまだ成長していける社会がつくれそうなひらめきを感じました。

10代の頃、ポップミュージックの女王といわれるマドンナもよく聴いていましたが、先日ふと気になって年齢を検索してみたら63歳でした。えっ、と思いましたけれど今日の高齢者と呼ばれる人たちは昭和の時代よりも、内面も外面もだいぶ若返っていますよね。

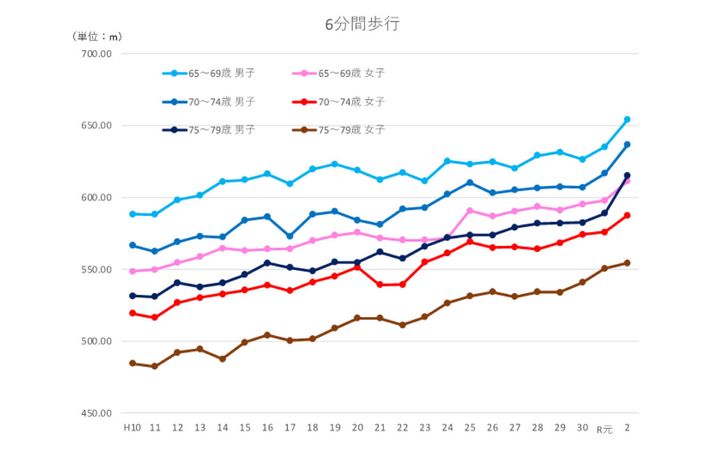

実際、スポーツ庁が毎年行っている身体能力テストの結果では、65歳〜79歳の高齢者の体力は向上し続けています。今日の65歳以上のシニアの9割近くは要支援・要介護とされる人たちはではなく、自立した生活をしているアクティブシニアです。このシニアの力を活かせれば、高齢化が進む日本を明るい未来へと導くことができるはずだと思い、2011年からシニアの社会参加と就労をICTで支援する研究を始めました。

シニアの生活スタイルに合った就労を提供する「GBER」

平均寿命が伸びた現代、幸せな老後を送るための健康寿命の保持に関心が高まっている。近年では社会とのつながりが健康寿命の延伸につながることがわかってきており、退職後、いかに充実した生活を送るかが重要視されている。

東大の柏キャンパスには「高齢社会総合研究機構」があり、柏市のシニアコミュニティや企業などと一緒に、超高齢社会において暮らしやすい地域をデザインするためのさまざまな取り組みが行われている。檜山准教授は2011年のときに、柏市の退職後のシニアたちの「いきがい就労」を活性化するためにICTを活用する研究を始めた。そして5年ほど研究開発した様々なICTツールの実証実験を繰り返していく中で、働く時間、場所、スキルの観点からジョブマッチングを行い、シニアの生活スタイルに合った働き方を支援する一つのまとまったシステムが形づくられた。シニアコミュニティのメンバーが働く都合をモザイクのように組み合わせて仕事を請け負う、このモザイク型就労支援システムは「GBER(ジーバー):Gathering Brisk Elderly in the Region」と名付けられた。シェアリングエコノミープラットフォームの代表格「uber」に似た響きは、GBERがひとつのシェアリングサービスであることを容易に想像させる。

やりがいがあり、かつ柔軟な働き方が可能に

「GBER」を利用して柏市で植木の剪定作業を行う「ガーデンサポート」は、緑とふれあう仕事をしたいという目的で集まった30人ほどのシニアグループ。メンバーは、2ヶ月先までの自分の働きたい都合を「GBER」に登録する。そして仕事のオーダーが入れば、場所や時間などの条件からシステムが候補となるメンバーを選びだし、そこからマッチングされた5〜10人ほどが作業に就く。「GBER」は就労をマッチングするだけでなく、ガーデニング好きという共通項を持った仲間との新たな出会いも生んでくれる。

好きなことを好きな時に、気の合う仲間と一緒に取り組めるというスタイルの就労は、提供するサービスの質の向上にもつながり、「ガーデンサポート」の仕事ぶりは利用者からの評判もよい。一般的なシニアサービスの剪定作業では半日以上かかる場合が多いが、「ガーデンサポート」ではチームで作業するため、1回の就労時間は3時間ほどで済む。出動回数は、2020年の緊急事態宣言前までは年間で約100件、のべ就労人数は2016年からの4年間で3800人を超える。

さまざまなスキルを持つ人材があふれるシニア世代

自分の空いている時間をうまく調整して、気の合う仲間と一緒に働きたいというシニアの希望に沿った就労を支援するツールづくりから始まった「GBER」ですが、一番難しいのがスキルのマッチングです。

シニア世代は経験がある分、既存の価値観にとらわれすぎる傾向があり、新しいことへの挑戦に消極的な人が多いように思います。「GBER」開発の初期のヒアリングでは「自分に提供できるスキルはない」と言っていたシニアの方たちですが、ヒアリングを進めていくにつれ、今の社会で応用できる、実にさまざまなスキルにあふれている方たちであることがわかってきました。

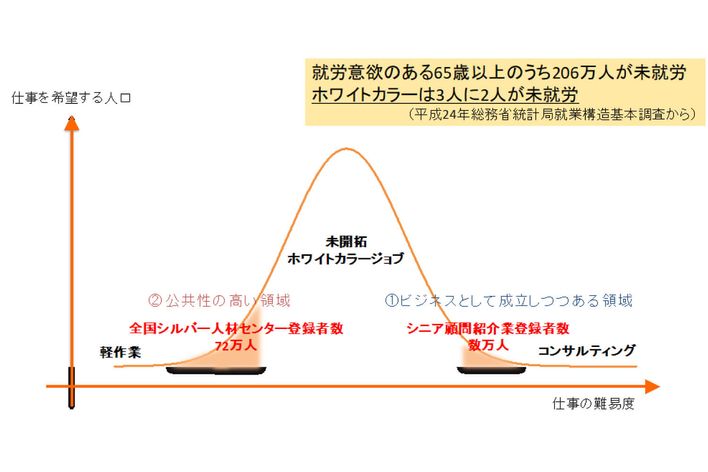

ボリュームゾーンであるホワイトカラージョブのマッチングが、一番難しいですね。いわゆるホワイトカラーと呼ばれる職の管理職だった人たちは、仕事に求めるものがさまざまで、単純にお金のためだけではありません。先述の、「ガーデンサポート」は「緑に携わる仕事がしたい」というわかりやすい動機がありましたが、なかなかこれといった動機づけがないシニアも多く、どんな仕事を発掘して切り出していけばよいのか、悩ましいところです。

多様なシニア世代の参加意欲を掻き立てるためには、様々なホワイトカラーの職域の中で行われている仕事を、シニア向けの仕事として取り出していくことが必要です。

シニア向けに開拓が求められるホワイトカラージョブ

就業希望者のスキルや経験を問わない簡単な作業の場合は、マッチングに精度は求められないため、コストを抑えることができる。コンサルティングの仕事なら、コストをかけてその仕事に特化した専門家的なシニアを探すことができる。それに当てはまらないホワイトカラージョブは、仕事内容が多岐にわたる上にコストをかけたマッチングもできないためにシニアを対象とした求人が出てきにくい、と檜山准教授は分析する。

仕事のマッチングだけでなく地域活動への参加を促す

柏市の「ガーデンサポート」での実証から「GBER」は自治体の高齢者の就労促進事業にも取り入れられている。現在、熊本県、東京都世田谷区で展開していて、これから新たに東京都八王子市、福井県の2県1市1区に広がっていく。柏市で生まれた「GBER」は、当初は専ら仕事とのマッチングを想定した支援アプリだったが、現在はホワイトカラージョブのマッチングを進めるねらいをもとに、地域の求人事業者とシニアとの距離を縮めたり、働くシニア同士の繋がりをつくったりできるように、仕事だけではなくボランティアや生涯学習、趣味のサークルなどの地域活動への参加も促す支援アプリに進化している。

シニアが現役世代を支え、現役世代はより専門性のある仕事へ

超高齢社会の本質的な問題は、若者が高齢者を支えるという従来の社会構造に固執続けていることにあります。昭和の時代と現代とでは、シニアの体力も社会構造もかなり違います。ひとりの現役世代がひとりのシニアを支えることになる時代が到来することは申し上げましたが、さらに2035年頃から年間約100万人規模にまで人口減少が加速する。このまま進んでいけば、少数でシニアだけでなく国の産業も支えていくことになり、若者世代が疲弊する未来へまっしぐらです。そうなる前に手をうたなくてはなりません。

『日本の将来推計人口(平成24年1月推計)』(国立社会保障・人口問題研究所)

『人口動態統計』(厚生労働省)

若い世代の人口減少ですが、団塊の世代の年間260万人の出生に比べれば2020年は84万人しかいません。ですが人数が少ないにもかかわらず一人が扱う仕事量は増えています。日本型のメンバーシップ型雇用の中では、正社員はあらゆる仕事をこなさなければならず、自分の専門技術を磨く余白が無くなっています。例えば、初等中等教育の教諭であれば生徒の「学び」をつくること以外の、やらなければならない業務が年々増大し、心が折れて離職する人も多く、なり手が減っていると聞きます。こんな状況こそ、経験あるシニアが交代で教諭の業務を補助し、コア業務である「学び」をつくる専門性を磨くための時間を若い先生が持ちやすくなればと思います。

複数のシニアが若者を支える、これが私の考える新しい社会の仕組みです。若者の仕事を奪うのではなく、若者のキャリア形成をサポートするシニアの就労。こういったかたちで世代間での協力関係が生まれていけば、明るい未来が開けてくるのではないでしょうか。

ひとつの会社から地域の様々な会社や活動への貢献へ

日本型のメンバーシップ型雇用では一つの組織のやり方は身につくが、専門性を磨きにくいため、その組織に依存する人間を増やすリスクを生んでいる。ジョブ型の雇用が広がっていくことでホワイトカラージョブの正社員の職務分解が行われれば、シニア人材が活躍する機会も拡大し、正社員のキャリア形成も行いやすくなるかもしれない。また、メンバーシップ型の雇用の中では自分のアイデンティティを就労先の企業に委ねがちなところがある。そうするとなかなか新しい職場を選ぶのに慎重になってしまう。高齢期の仕事選びはもっと自由であってもよいのではないだろうか。ひとつの会社に対してだけではなく、いろんな会社や地域の活動に参加して、自分自身ができることや貢献する地域にアイデンティティを持つことで世界が広がりやすくなる。

会社員時代に会社と家の往復だけの生活をしていたシニアは、退職後に住まう地域に自分の生活の拠点がない。地域社会になかなか一歩踏み出せないシニアの背中を押すようなプログラムが「GBER」には必要とされている。

ものづくりから新しい生き方や生活様式づくり

GBERのような研究開発をやっていく中で感じたこととして、檜山准教授は「いままでは新しい技術やものがつくられて、そこから生活様式が生まれていったのが、ひとびとが求める生き方が描かれて、それを実現する技術やサービスがつくられるようになる、その時代に変わり目にいるのかもしれない」と言う。

未来とは、突然現れるものではなく今現在の延長線にある。人の営みの結果が現れたものゆえ、受け身のままでは誰かの描いた未来で役割を演じることになるし、悲観しているとそのような未来になってしまう。

「どんな未来になって欲しいのか。そこでどのように生きられたらいいのか。しっかり思い描いて、行動していくことが必要なのではないでしょうか」と檜山准教授は問う。

※2021年10月8日取材時点の情報です

撮影:丸山 剛史

この記事の

この記事の