日常生活に必要な交通手段を確保できない「交通弱者」を救うため、国内で初めてデイサービスの送迎車を利用した相乗りサービスを実施するデイサービス施設「エムダブルエス日高」。2020年には、群馬、栃木、新潟の3県25施設でその有効性が実証され、「福祉Maas」としての送迎車の利用価値が高まっている。地域・福祉問題に取り組む北嶋史誉代表に、サービス開発のきっかけや直面する課題、これからの見通しなどについて伺った。

監修/みんなの介護

高齢者が免許を返納しても日常生活に困らない社会の仕組みを

地方では公共交通手段が少なく、車がなければ生活できません。高齢ドライバーがひきおこす事故が年々増え、社会問題になっています。高齢者が免許を返納しても移動手段に困らない社会の仕組みづくりが必要です。

エムダブルエス日高では、高崎~前橋の地域に約80台の送迎車を走らせており、高齢者や障害者などのデイサービス施設の利用者がスマホを使ってこの送迎車を呼び、通所日のデイサービスへの送り迎えとは別に、「福祉Maas(Maas:Mobility as a Service=複数の公共交通や移動サービスの最適な組み合わせにより検索・予約・決済等を一括で行うサービスのこと)」として目的地までヒッチハイクのように相乗りするサービスを2019年から試みています。

送迎支援システム「福祉Mover」+人工知能配車システム「SAVS」で相乗りサービスを実現

2002年からデイサービス事業を始めた北嶋氏。自ら送迎車のハンドルを握り、送迎に出向いていたが、バッファの多すぎるスケジュール、空席の多いシートに無駄を感じていた。「空気を運ぶより困っている人を乗せて社会貢献したい」「『だいたいこのくらい』という目分量をなくし、分刻みのきっちりとしたスケジュールが組めれば、入浴介助も一件増やせる」と、専用の送迎支援システム「福祉Mover」を2013年に導入。それに「はこだて未来大学」が開発したAI(人工知能)配車マッチングシステム「SAVS」を連携させた独自のシステムで、送迎車の相乗りサービスを実現させたのだ。

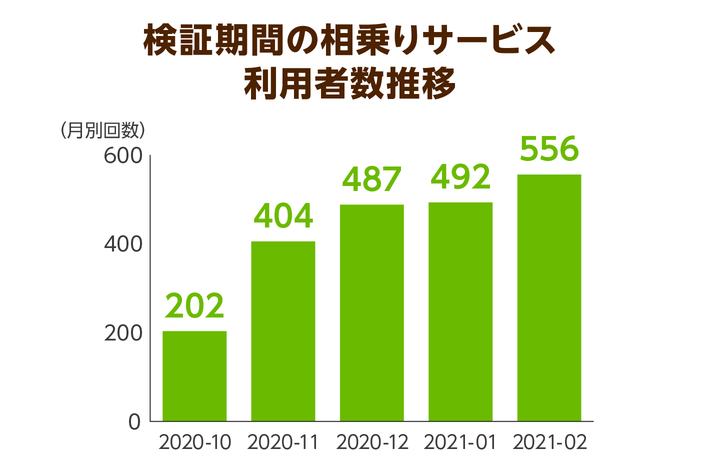

2020年10月から2021年2月までの経済産業省との実証実験では、送迎利用の約500人とは別に、一日平均約25人が相乗り利用している。

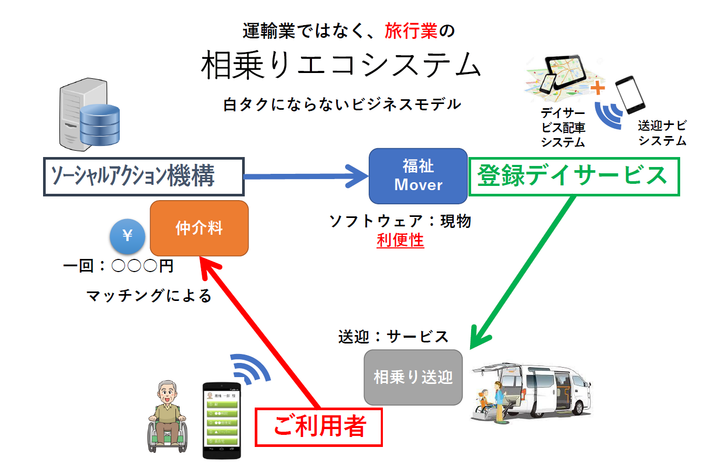

相乗りサービスの仕組み

相乗り利用者は、スマートフォンの専用アプリに、自宅または乗車場所と目的地を登録する。利用時に登録した中から行きたい目的地を選択して、乗車人数を入力する。すると、福祉Moverによって無駄のない最適なルートとスケジュールが組まれ、送迎車の中から最適な1台が人工知能SAVSによりピックアップされる。そしてその車のタブレットに指令が入る仕組みだ。また、この指令システムを使って、行方不明者の捜索や不審者の見回りなども行われている。

実現までに運輸支局に通うこと約3年。旅行業登録で開始

福祉Maasとして送迎車の相乗りサービスを考え始めたのは2013年頃です。ですが、タクシー業界からの反発もあり、実現までには約3年運輸局に通いました。その間、前橋市内で85歳の男性が始業式へ向かう高校生を車ではねて死亡させてしまうという、いたましい事故が起きました。どうしようもない怒りが湧いてきて、「車がなくても日常生活に困らない社会ならこういった事故は起きない。なぜそういう社会に変えていかないんだ!」と運輸支局の担当者に伝えました。

「高齢ドライバーが免許を返納しても、日常生活に困らない社会に変えていきたい」と私はずっと訴え続けていましたので、運輸支局の方もだんだんわかってきてくれたんだと思います。気持ちを伝えた数日後に「旅行業だったら」というヒントをいただくことができました。帰宅後、急いで調べて書類をつくり、また運輸局に持って行きました。そうしたら担当官が書類を確認した後に、私の目を見て、にっこり笑ってくれたんですよ。自分の気持ちが通じ、ようやく前に進むことができた、あの瞬間は嬉しかったですねぇ。

旅行業者として一般社団法人ソーシャルアクション機構を設立。白タクにならないビジネスモデル

福祉Maasとして送迎車を走らせるため、北嶋氏は一般社団法人ソーシャルアクション機構を2019年に立ち上げた。相乗りサービスの利用者が送迎車の運転手に直に料金を支払ってしまうと、白ナンバー車でタクシー業を行う違法な「白タク行為」になってしまうため、利用者とデイサービス業者の間に立ち、送迎サービスのマッチング仲介料を利用者から回収している。

このビジネスモデルを立ち上げ、2019年よりエムダブルエス日高の送迎車40台を使っての国内初のデイサービス送迎車を利用した福祉Maasの実証実験が始まった。2020年10年から2021年2月までは群馬、新潟、栃木の3県25施設の222台を使ってその効果が検証されることとなった。

外出支援こそが究極の自立支援

検証期間の相乗りサービスの利用者は月を追うごとに増え、前橋・高崎エリアだけでも下記のような結果が出ている。利用者からの評判は高く、実現化に向けて行政と最終調整を行っている。

デイサービス利用の要介護高齢者は非通所日は家に閉じこもりがちで、デイ利用が唯一の外出の場合が多い。しかし、それでは自立にはつながらない。非通所日の外出支援こそが、モチベーションのアップであり、究極の自立支援なのだ。デイのリハビリでADL(日常生活動作)を向上させ、自分で自由に外出できるようになれば、自然にQOL(生活の質)も上がっていく。その好循環を生みだせば、何もしなくても高齢者は勝手に元気になっていく。だからこそ、交通弱者である高齢者が、病院に行ったり、買い物に行ったり自由に移動できる公的インフラが必要なのだと北嶋氏は力をこめる。

タクシー業界と連携し、みんなが幸せになれる社会に

今、デイの送迎車を利用した福祉Maasを導入しようとしていますが、できればタクシー業界と連携してお互いにwin-winになるサービスにしたいと思っています。デマンドによる相乗りや福祉輸送サービス、コールセンター業務などはタクシー業界が得意としていますが、非会員性だから収入が安定しない。

一方、デイサービスには、定量化した顧客と日常生活の足や買い物代行などを求めるユーザーリストもあります。しかし、送迎車両の運転手は看護師や介護士が兼務しており、輸送業務には今一歩踏み込めない。

ですから、お互いの仕事を出し合って、それぞれの得意な分野に特化して仕事を行えればと思っています。そうなれば、必然的に仕事の質も上がり、より利用者が満足できるサービスが提供できます。私が目指しているのは、みんながハッピーになれるwin-win-winな未来なのです。

タクシー業界とのすみ分けをクリアにする前橋市の取り組み

北嶋氏が目指すタクシー業界と介護業界が連携しての福祉Maas。その前段階として前橋市では、デイケア・デイサービス送迎業務の効率化事業を2021年10月より開始。2021年度末にはタクシー業界とのすみ分けをクリアにした相乗りサービスを稼働させる予定だ。

市は補助金事業として「利用者が運賃を支払う必要のない相乗りサービス」を参加デイサービス事業者に発注する。そしてサービスを利用できるのは、参加事業者の利用者かつ要支援・要介護認定を受けている人と限定することで、タクシー業界とのすみ分けが可能になる。

公的インフラを担う介護業界に変えていきたい

「ビジネスを通して社会課題を解決する」ことに力を注ぐ北嶋氏。今回の相乗りサービス以前にも、ビッグデータから利用者それぞれに最適な運動療法の組合せを提案することで、要介護度改善者の再現性を追求するシステム「ICTリハ」を開発している。機能訓練の属人化を防ぎ、効率よくリハビリを行える「ICTリハ」は、2016年度の経済産業省「健康寿命延伸産業創出推進事業」にも選ばれている。

「介護業界は3Kの仕事だと思われていますが、社会の仕組みを変えていくことで公的インフラを担う介護業界に変えていきたい。そして介護の仕事の価値を高めて、志を持った若者が就職を希望する業界にしていきたいんです」と、熱く語る北嶋氏の活躍にますます目が離せない。

※2021年8月2日取材時点の情報です

撮影:丸山 剛史

この記事の

この記事の