「ふるさと納税」総合サイトである「ふるさとチョイス」などを企画、運営する株式会社トラストバンク(東京・目黒区)代表取締役の川村憲一氏に、高齢化対策や社会福祉、災害支援など「地域を元気にする」取り組みについて聞く。「自立した持続可能な地域をつくる」ことを使命とする同社は、ふるさと納税を中心に自治体や企業と連携してさまざまなアイデアを形にしている。

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・川村憲一の声】

行政と企業に「伴走」しながらICTを活用した取り組みを行ってきた

トラストバンクは、2012年4月に設立、9月からふるさと納税の総合サイト「ふるさとチョイス」を開設いたしました。この「ふるさとチョイス」は、2020年7月現在で約1,570の自治体からご契約をいただき、28万点を超えるお礼の品を掲載しています。

トラストバンクのふるさと納税は、「ふるさとチョイス」とともに、自治体がオーナーとなるクラウドファンディング型のふるさと納税「ガバメントクラウドファンディング(GCF)」、そして災害による被災地支援のための「ふるさとチョイス災害支援」の3つの柱から成り立っています。

このほか、自治体の職員さんや企業の担当者の皆様を対象にした各種セミナーの開催、地域通貨事業、自治体専用ビジネスチャットなどの「パブリテック(パブリック+テクノロジー)」事業、さらに「卒FIT電力」(独自に設定された買取価格で、電力会社に売ることができる電力)を好きな地域に寄付でき、電力の地産地消を目指したエネルギー事業などを手がけています。

これらは「自立した持続可能な地域をつくる」というビジョンの元、トラストバンクが地域の皆様に伴走し、共創をしながらつくられてきたプロジェクトです。自治体や職員の熱意をいかに持続していくか、一緒に走りながら考えています。

「思いやり型返礼品」は社会貢献にもつながる

「ふるさと納税」の制度は、進学や就職で故郷から離れて暮らす出身者が地域に貢献できる制度として2008年に導入された。個人の住民税制度を拡充したもので、法律上は「納税」ではなく「寄付」に当たる。

川村社長は、「ふるさと納税の返礼品は、地元の名産を知っていただくきっかけのひとつだと思っています。食品だけではなく、伝統工芸品や地域ならではのアクティビティといった体験型の品などいろいろな品があるので楽しめますし、その後にふるさと納税を通さない直接購入につながっているという話も自治体や生産者・事業者の方々に聞いています」と説明する。

また、2019年2月から岩手県北上市と群馬県前橋市とともに「思いやり型返礼品プロジェクト」の「きふと、」をスタート。「社会貢献につながるふるさと納税返礼品」として注目されている。

「思いやり型返礼品」とは、障がい者福祉施設などでつくられた返礼品を受け取る「支援型」、寄付者は返礼品を受け取らずに地域の施設に車いすなどを寄付する「寄贈型」、障がい者支援施設など地域の団体へ協賛金を贈る「協賛型」、高齢者世帯の雪かきや草取りなどを直接手助けする「参加型」などに分かれる。

岩手県北上市と群馬県前橋市は以前から「思いやり返礼品」に取り組んでいる。「きふと、」では、2019年の「令和元年台風15号」の被害を受けて特定の市内事業者や生産者に直接寄付する「災害復旧支援型」を追加した。

トラストバンクでは、岩手県北上市、群馬県前橋市とともに「きふと、」への参加を全国に呼びかけて普及を目指している。

クラウドファンディング型の寄付総額は78億円を突破

「ふるさとチョイス」の柱のひとつである「ガバメントクラウドファンディング」は、自治体がプロジェクトオーナーとなり、ふるさと納税を活用して地域の課題解決や新たなチャレンジの取り組みに共感した人から寄付を募る仕組み。2019年度グッドデザイン賞を受賞している。

これは、自治体によるふるさと納税利用したクラウドファンディングのようなものだ。2013年にサービスが開始され、2020年7月時点では800以上のプロジェクトが実施され、寄付総額は78億円を突破している。

「ガバメントクラウドファンディングでは、これまでも認知症介護のための介護ロボットやICT機器の活用、地域医療を守る取り組み、高齢者の移動のための輸送などについてのプロジェクトも呼びかけられています。また、新型コロナウイルス感染症対策関連でも、5月から静岡県が新たな取り組みを始めました。医療従事者などの支援事業のための基金を新設するもので、『医療従事者への手当』や『高齢者や障がい者、児童福祉などで働く方々や妊娠中の方々を対象にした検査体制の整備』などに役立てることが目的です。こうした支援も、今後はさらに広まると思います」と川村社長。

高齢者支援から災害、新型コロナ関連まで多様な返礼品を揃えている

「ふるさとチョイス」には、故郷が遠くてなかなかお墓参りに行けない方のための墓掃除の代行や、離れて暮らすご家族の見守り、人間ドックなど高齢者支援に関する「返礼」も多くありますので、ぜひご活用いただきたいと思います。

また、2014年にはふるさと納税でできる災害支援のためのサイト「ふるさとチョイス災害支援」を開設しました。こちらはふるさと納税を通じて被災した自治体の復旧・復興のための寄付金を募るもので、トラストバンクはすべての自治体に対し、プラットフォームを無償で提供しています。

自然災害や新型コロナの被害については、私自身も何ができるのかずっと考えてきました。返礼品をもらう楽しみを残しながらも、助け合いとしての「共助」や「互助」の文化の大切さは守っていきたいと思っています。

新型コロナで被害を受けた事業者の支援

トラストバンクでは、2017年にふるさと納税の寄付金の使い道について調査を実施している。それによると、60代以上の調査対象者は「高齢者支援」に関心が高いことが判明した。一方で、調査対象者20代以上の男女1,111名のうち約6割が「災害支援」に関心があることも明らかになっている。

また、2020年春からの新型コロナの感染拡大は、日本だけではなく地球規模の課題となっている。経済問題も深刻で、さらに学校の一斉休校により給食関連の事業者への深刻な影響が報じられている。

そういった状況を受けて、3月からは「新型コロナウイルス被害事業者向け支援プロジェクト」をスタート。学校給食用に製造されていた牛乳をふるさとチョイスの返礼品とすることで事業者の収入支援を続けている。

福岡県太宰府市の牛乳製造会社である永利牛乳では、県内9市3町の小・中学校など約250校に200ml入りの牛乳ボトルを1日12万本出荷していた。しかし給食の中止で、3月の損失は約6,500万円にも上っていた。そこで「ふるさとチョイス」を通して寄付金を募り、その一部を収入として賄うことができている。

被災地の業務負担軽減につながる「代理寄付」が可能に

ふるさとチョイスでは、7月から「令和2年7月豪雨」の被災地支援の「災害時緊急寄付申込みフォーム」を開設。熊本県や球磨村、鹿児島県大崎町、宮崎県西米良村など約60県市町村の被災地への寄付を受け付けている(7月30日現在)。

寄付を受け付けるためのプラットフォームはトラストバンクが無償で提供しており、寄付金は全額、被災地の復旧・復興に使われる。

「今回は、被災地以外の自治体が寄付を募る『代理寄付』を、神奈川県鎌倉市や愛媛県、兵庫県朝来市、山梨県富士吉田市、山形県南陽市、茨城県境町などが実施しています。『代理寄付』とは、被災していない自治体が被災地の代わりに寄付を募り、事務作業を請け負い、集まった寄付金を被災地に届ける仕組みです。被災している自治体は寄付金の受付に伴う受領証の発行などの事務作業が難しいため、事務負担の軽減につながります。こうした自治体同士の助け合いがあることも知っていただければ」と川村社長は話す。

信頼(トラスト)の貯蓄(バンク)で一歩踏み込んだ支援を行っていく

「それって、『トラストバンクらしい』こと?」

新規の計画などを議論する時に、トラストバンクの創設者で現会長の須永珠代がいつも聞くことです。会社経営に必要なことはたくさんありますが、私たちは特に大切なのが「信頼」だと考えています。

毎年5~6月には「ふるさと納税」を新たに担当することになった自治体職員の方々を対象に、全国10ヵ所程度でセミナーを行っています。今年はオンラインでの実施となりましたが、全国から約300の自治体の職員の方々にご参加いただきました。そこで得た情報や知識を持ち帰って実践していただき、そのフィードバックをほかの自治体などに伝えていくことで、相乗効果を生むことができるのです。

また、トラストバンクはふるさと納税の会社ではありません。ふるさと納税は、あくまで「地域を元気にするための手段」のひとつです。

日本の各地には素晴らしい文化や技術がありますし、地元の課題を必死で考えている人もたくさんいらっしゃいます。こうした多くの皆さんと考え、「伴走」や「共創」、「共有」をしながら、一緒にコラボレーションできるところがトラストバンクの強みなのです。

ふるさと納税を課題解決につなげるため、勉強会を実施

トラストバンクが積み重ねてきた「信頼」の中心には、自治体を対象としたセミナーや勉強会などのイベントや、地域経営を考えていく場として開講した「トラストバンクアカデミア」などがある。

例えば、ふるさと納税担当者を対象とした「全国アツい!職員大集合会議」では、全国の自治体から職員が集う。

「ふるさと納税制度の社会的な認知がまだ低かった2014年に『先進自治体会議』を開いてから、毎年開催してきました。自治体同士事例を共有したり、地域活性化の専門家を講師にお招きして、『地域を元気にして日本を元気にする』をテーマに、『改めてふるさと納税をどのようにまちづくりに活かし課題解決につなげていくのか』を中心に熱い議論を交わしたりしています。このほか、事業者・生産者向けにはふるさと納税以外の新たな販路拡大のための勉強会である『全国アツい!事業者・生産者会議』も多くの方にご参加いただいています」

「デジタル化」で見えた、自治体の新しい可能性

地域のヒトとモノ、お金や情報を循環させるためのトラストバンクの取り組みは、まだまだある。

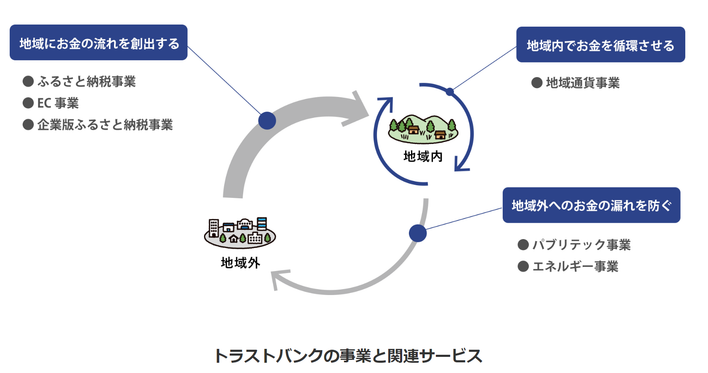

「多くの地域では、これらのリソースが十分に循環していないのが現状です。入ってくるお金が少なく、流出するお金が多くなってしまっています。トラストバンクでは、ふるさと納税などにより、地域へお金の流れを創出し、外から入ってきたお金を地域内で循環させるために地域通貨事業を実施。さらに地域外へのお金の漏れを防ぐために、エネルギーの地産地消を目指したエネルギー事業を行っています。これらの事業を実際に地域で担う自治体職員は、少子高齢化が進み、職員数の減少に加え、一人で複数業務を兼務するなどひっ迫しています。そこで、行政のデジタル化を進め、自治体職員の負担軽減を進めるビジネスを展開しています」と川村社長。

ただし、全てをデジタル化するのではなく、人と直接会って話すことなど、従来の大切なアナログは残すという。

「地域通貨事業では、その地域限定で利用できるデジタル地域通貨のプラットフォーム『chiica(チーカ)』を開発ました。利用できる店舗や期間を限定することができるため、地域外へのお金の流出を防ぎ、地域内の経済循環を促すことができます。これまでに、プレミアム商品券のデジタル化の実証実験や、新型コロナ感染拡大の影響を受ける地域の飲食店を支援するための事業などに活用されています」

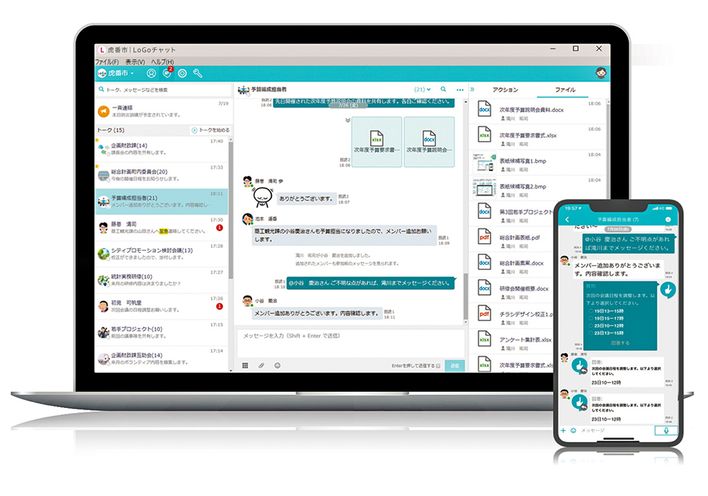

このほか、「パブリテック(パブリック+テクノロジー)」事業では、自治体職員の業務負担を軽減するため、自治体のネットワーク環境(LGWAN)とインターネットの相互で使える国内初の自治体専用ビジネスチャット「LoGoチャット」などの事業サービスも展開中だ。自治体職員の主なコミュニケーションツールである電話や電子メールをチャットに変更することで、職員の生産性向上、情報共有や意思決定の迅速化、ペーパーレスなどにつなげることができる。このことから、2019年9月のベータ版のリリースから自治体での利用が増加し続けており、2020年7月29日現在で445自治体、24万679アカウントに上っている。

川村社長は「制度はあくまで制度であり、人や企業がそれをどう生かしていくかが大事です。地域やシニアを元気にできるシステムをこれからも皆様と考えていきます」と笑顔を見せた。

※2020年7月2日取材時点の情報です

撮影:丸山剛史

この記事の

この記事の