兵庫県神戸市長田区に、全国でも類を見ないユニークな高齢者住宅がある。その名は「はっぴーの家ろっけん」。この住まいの中で繰り広げられる光景は、まさに規格外。テレビを観ている入居者の横では、ご近所さんが井戸端会議をしていたり、子どもたちがテレビゲームに夢中になっていたりする。夜になると常連さんたちが集まり、お酒を片手にパーティが開かれることもあるのだとか。ほかでは想像できない驚きの状況だが、なんと、これが日常茶飯事なのだという。「福祉施設や介護施設」ではなく「シェアハウスに介護が付いている住まい」だという同所を訪れ、代表の首藤さんに運営方針やコミュニティづくりについて伺った。

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・首藤義敬の声】

介護は目的ではなく、手段。地域のみんなが自分らしく生きられる場所をつくる

勘違いされる人も多いのですが、ぼくは「はっぴーの家ろっけん」を「介護施設」や「福祉施設」とは思っていません。そもそも、このシェアハウスをつくったのは、「子どもたちのための環境」をつくりたかったから。

ぼくはここ神戸市長田区で生まれ育ったのですが、かつては今とは比べられないほどにぎやかで、年齢はもちろん国籍もバラバラな人たちが集まり、混ざり合い、豊かな「つながり」を感じられる街だったのです。ぼく自身も、同居していた起業家の祖父がよく人を連れてきていたので、いろんな人たちとの触れあいを通じて成長できました。

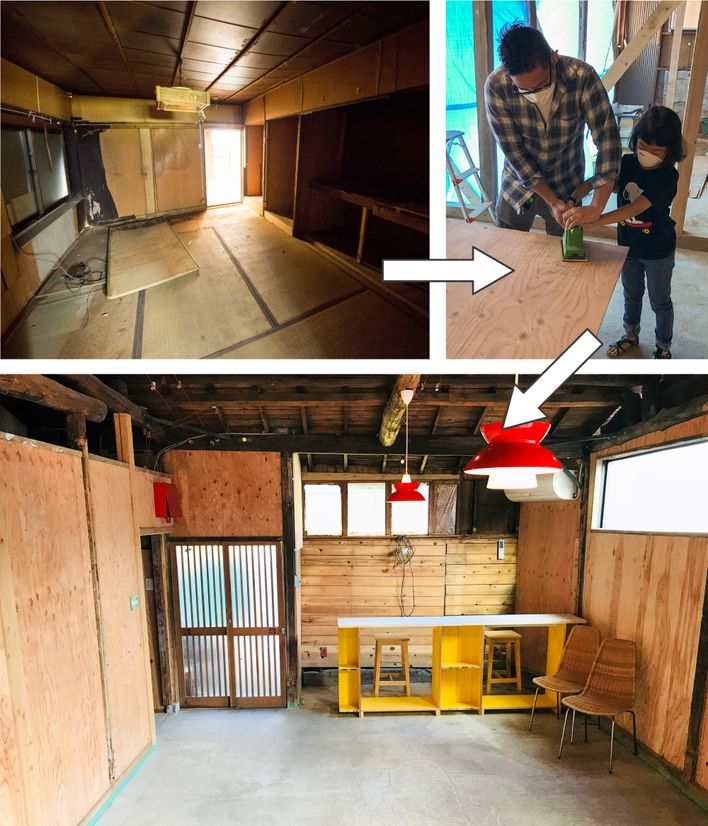

ところが、阪神大震災の発生をきっかけに、そんな「つながり」はどんどん希薄に。そこで、ぼくにできることはないかと考え、起業して「空き家再生事業」を始めることにしました。人が住なくなった家に新たな価値を付加していくことで、この街の「つながり」を取り戻すことができるのではと考えたのです。

「はっぴーの家ろっけん」をつくったきっかけは、この空き家再生事業を通じて、高齢者の暮らしと彼らが置かれている状況を見たこと。

例えば、独居の高齢者が車椅子に乗らざるを得なくなったとき、それまでと同じ家に住み続けるにはリフォームが必要です。でも、リフォームをすると家賃が上がってしまい、年金だけでは暮らしが立ちゆかなくなる。結局、多くの方は介護施設に入ることになってしまいます。そんな事例をいくつか見て、高齢者にもっと自分らしく暮らせる選択肢があればと考えたのです。

ろっけんの「価値」に共感する人々が集まってくる

2017年3月のオープン以来、「はっぴーの家ろっけん」は、スタッフの採用や入居者募集のための費用をかけていないという。ここには、首藤さんならではのビジネス哲学があらわれている。

「この業界の経営方法についていろいろと調べたのですが、どの事業者もまだまだ節約できる余地があると思いました。中でも採用経費は大きく、そこに疑問を感じたのです」

「多くのところは、人材紹介会社などに依頼してスタッフを募集します。でも、ぼくはそこに100万円をかけるなら、スタッフに100万円を渡したい。その方が、シェアハウスの雰囲気のためにも良いと思うのです。あと、うちのスタッフには働きには来ないでくださいと言っています。そうではなく、ここでどうやって暮らしたいか。そう考えられる人と一緒に暮らしていきたいので」

このような考え方に共感する人々は多く、採用や入居募集に費用をかけずとも、「はっぴーの家ろっけん」にはさまざまな人が集まってくる。

そして、それぞれが自分らしく、のびのびと暮らしているのだ。その光景は、世代や価値観の壁を越えてともに暮らすという、新しい「暮らし」や「コミュニティ」のカタチだと思えた。

100人以上が考えた「したいこと」を反映

「はっぴーの家ろっけん」の1階にあるリビングには、いつもさまざまな人が集まり、それぞれのスタイルでくつろいでいる。冒頭に記した通り、ほかでは決して考えられない光景だ。

「だいたい週に200人以上が訪れます。こういうコミュニティスペースがあるところこそ、『はっぴーの家ろっけん』の価値だと思っています。医療と介護を伴ったシェアハウスなどはありますが、満足していない人も多いじゃないですか。こういう場所をつくることは、そんな不満を解消するひとつの方法といえるかもしれません」

一体どのようにして、「はっぴーの家ろっけん」は、このような独自の価値を身につけることができたのだろうか。その答えのひとつが、オープン準備期間に地域の人々を巻き込んで実施したワークショップだ。

「オープンに先立ち、近くの商店街にある空き地で、地域の人たちに『あなたならここでどんなことをしたい?』と問い掛けるワークショップを開催しました。いろんな世代の人たちにワクワクしながらかかわってもらいたかったから、高齢者向け住宅を建てるつもりだということは言いませんでした」

「そして約1年半をかけて、子どもから高齢者まで100名以上の人たちの声を集めました。現在、そのうちの98%くらいは反映することができています」

現在のリビングの状況は、ワークショップに参加した地域の人々を軸として、その友人、はたまたその知人…と、どんどん輪が広がった結果だという。まさに、地域に根差して顔の見えるコミュニティを追求することで得られた、独自の価値だ。

「違和感」が3つ以上重なると、どうでもよくなる。これが本当のダイバーシティだ

本当にいろんな人たちが集まってくるので、当然、問題が起こることもあります。例えば、突然に意味不明なことを大声で叫び出す人や急に怒り出す人がいます。でも、ぼくはこういった問題を、問題とはとらえないようにしています。

日本人特有の美徳なのかもしれませんが、問題が起こったとき、多くの人はそれを解決しようとするじゃないですか。ぼくは必ずしもその必要を感じていなくて、乱暴に聞こえるかもしれませんが、「ある程度は放っておけばいいかな」と思っています。

ぼくが最も理想的だと思うのは、お互いのことを「どうでもいい」と思える空間です。そういう空間だったら、何か問題が起こっても気にならない。そのために、ぼくはあえて同じ空間に3つ以上の「違和感」をつくるようにしています。

「違和感」って1つや2つだと、どうしても気になってしまうというか、みんなの目がそっちに集まりがちです。でも、3つ以上あると、そんなことはどうでもよくなって、それぞれ自分の興味のあることをやり続ける。

これこそが、多様性を認め合うダイバーシティの典型なんじゃないかと。ぼくたちがやるべきなのは、互いのことをまるで空気のようにしか感じず「どうでもいい」と思える、その空気をつくること。まるでDJのように空気感を巧みにコントロールし、全体の方向性をざっくりと定めてあげることが仕事だと思っています。

「みんなで」ではなく「一人ひとり」の満足を追求する

「はっぴーの家ろっけん」では、日々さまざまな光景が繰り広げられている。クリスマスやハロウィンのパーティが開かれたり、カラオケをしたり、バイオリンのコンサートが始まったり。それらのイベントはほぼすべて、ここに集う人々が自主的に行っているのだという。まさに「自由そのもの」といったシェアハウスだが、首藤さんによると禁止していることもあるという。

「うちでは、『みんなのため』にやる事業やイベントは禁止しています。最大公約数のためにやるイベントって、薄っぺらいというか、結局誰も幸せにならないから。そういうものは行政や大企業に任せておけばいい。ぼくたちがやりたいのは、『誰かが個人的にやりたいコトを徹底的にやらせる』というもの。そういうものでなければ、めいっぱいエネルギーを注いで本気で取り組むことなんてできません」

「個人の欲求やエゴをとことん追求した先に、そこに共感するもうひとりの個人と本当の意味でつながり、心から幸せだと思える瞬間があるのだと考えています。日本は国としては豊かなはずなのに、幸福度は低いと言われているじゃないですか。それは、こういう考え方が希薄なせいではと思っています」

首藤さんは、スタッフにもこの考え方を徹底させているという。「入居者のため」ではなく、まずは「自分がやりたい」と思えることを。そうやってまず自分が幸せにならなければ、誰かを幸せにすることはできない。いきいきとしたスタッフの笑顔と、フロアごとにテーマや雰囲気が異なる個性豊かな空間は、このような考え方のもとにつくられているのだろう。

ここはヒト・モノ・コトが交錯する「港町」のような場所

「はっぴーの家ろっけん」はどのような場所だと思うか、という問いに対し、首藤さんは「港のようなもの」と答える。さまざまなところから人々が集まり、出て行ったかと思えば帰ってきたり、もう二度と出会えないようなずっと遠いところへ去って行ったり。そんなふうに、いくつもの出会いと別れが交錯する場所なのだ。

「いろんな文化・価値観を受け入れ、既存のものとそれらがごちゃまぜに癒合されて、新たな文化・価値観を生み出していく。ここは、そんな港町のような場所です」

「一人ひとりが、それぞれにとっての価値を見出してここに集まり、それぞれのエゴを貫き通す。まとまりに欠けるかもしれませんが、そもそもまとまる必要なんかない。そういう場所こそ、子どもにとっても、高齢者にとっても、かけがえない時間を生み出す土壌となり得るのだと思います」

「はっぴーの家ろっけん」には、ほぼ毎日、近所の子どもたちが集まってくる。とはいえ、彼らの目的は「おじいちゃん、おばあちゃんと遊びたいから」ではない。彼らが集まるのは、それぞれが自分のエゴのため(「ゲームをしたいから」など)。

しかし、たまたま同じ時間と場所を共有した結果、高齢者たちと仲良くなることもある。それこそが、神戸のような古き良き港町のDNAであり、これまでになかった新しい暮らしの選択肢でもあるのではないだろうか。

「不動産事業」で、人が暮らす環境をまるごとサポートしていきたい

「はっぴーの家ろっけん」があることで、この地域全体の価値が上がっていく。そんな存在になればと考えています。そのためには、この地域が抱えている問題と向き合わなければいけません。

その問題とは、空き家が増加傾向にあるというもの。これを解決するために、ぼくたちは「おせっかい不動産」という不動産事業を立ち上げました。さまざまなヒト・モノ・コトが集まる地域の「ハブ」だからこそできることがあると思ったからです。

不動産事業というと土地や建物を扱う仕事をイメージすると思います。しかし、ぼくたちが考えているのは、そんなハード面だけではなくて「暮らしを取り巻く環境」をまるごとアテンドする仕事です。例えば、シングルマザーになった人が住まい探しの相談に来た場合、シェアハウス運営を通じて得た人脈と情報網を活かし、物件情報だけでなく、弁護士やおすすめの保育施設の紹介もしたいのです。

そもそも「住まい」って、広さや駅からの距離といったスペックだけで判断できるものではないじゃないですか。実は、そこにしばらく住んではじめてわかる「街の雰囲気」や「コミュニティの在り方」の方が、暮らしやすさにすごく影響してくる。

ぼくたちは「街のプロ」として、そういうところにコミットし、理想的なマッチングを叶える不動産仲介サービスを提供したいと考えています。

入居者の「かつての住まい」を有効活用する

「はっぴーの家ろっけん」は、まず入居者が入居前に住んでいた「かつての住まい」に着目した。入居者となる高齢者が出て行った後、「空き家」となってしまう物件を有意義に活用することができないかと考えたのだ。

「そういう物件って、そのまま放置されてしまうことも少なくないのです。入居者やご親族が管理することができればいいのですが、うまくいかないケースもあったりして。でも、ぼくたちなら、入居~空き家管理~再生までをワンストップで行うことが可能です」

「だから入居者や地域、そしてぼくたち自身にとっても、大きなメリットを生み出すことができるのです。ほかの不動産会社にはきっとできない、そんなところに可能性を感じています」

「はっぴーの家ろっけん」の運営方針の根幹を成すものに、「サービスではなく暮らしを提供する」というものがある。不動産事業においても、その考え方には一切ブレがないようだ。

シェアハウスを拠点に活動領域を拡大していく

「はっぴーの家ろっけん」は、近くにあるレトロな商店街「新長田本町筋商店街」内で、「本町まちづくり工房」というレンタルスペースも運営している。このスペースを活かし、フリーマーケットやアートプロジェクトなど、さまざまなイベントを随時開催しているそうだ。

「スタッフが事務作業をするためのスペースでもあるのですが、常に門戸は広く開いていて、ふらっと近所の人が入ってきて世間話をすることもしばしばです。看護士もいるので、高齢者の方が相談しに来ることもありますよ」

「その一方で、子どもや主婦や学生などが集まってワイワイとイベントを開催するなど、地域の人々が多目的に活用できるスペースとしても活用してもらっています」

驚くのはまだ早い。「はっぴーの家ろっけん」の活動領域はまだまだ留まることを知らない。2019年には、神戸市が主催したアートプロジェクト「下町芸術祭2019」に参加するなど、シェアハウスの枠を大きく飛び越えたユニークな活動にも取り組んでいるのだ。

「神戸市の方に声を掛けてもらって、参加することになりました。正直、はじめは『なぜうちが?』と思ったのですが、いろんな人たちと出会えて良い経験になりました」と首藤さんは話してくれた。

高齢者と地域の人々に、これまでになかった新しい「暮らしの選択肢」を提供したイノベーター集団の動向から、今後もますます目が離せない。

※2020年2月5日取材時点の情報です

撮影:濱西英秋(STUDIO-H)

この記事の

この記事の