今回は、秋田県秋田市で高齢者支援に取り組む「私の絵本カンパニー」代表の北林さんにインタビューをした。家族が認知症になったとき、本人のジレンマによる苦しみや、それをサポートするご家族の負担は大きい。北林さんはいち早くそういった方々への「心の介護」が大切だと気づき、活動を始めた。それは認知症に有効だと言われている「回想法」を用いた「自分史」をつくること。「この活動を通して介護にかかわる人の負担を減らしたい」と話す北林さんに、起業のきっかけや将来の展望を聞いた。

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・北林陽児の声】

仕事を病気で辞めて地元の秋田へ…自分史づくりで起業を決意

そこで認知症の祖母を見て気づいたのが、認知症の人の不可解な行動には理由があること。利用者さんの人となりを知って理解するうえで、「自分史」は彼らの行動の意図を通訳する役割を担ってくれます。

とある介護施設の介護士さんから聞いたお話です。雨の日の夕方になると、決まって外に出て行ってしまう利用者さんがいました。彼はこの行動の意味がずっとわからないまま、雨でも外に探しに行っていたそうです。困り果てた介護士さんは、自分史のことを思い出し、利用者さんの過去をまとめた1冊をつくってみたのです。

そこで判明したのは、その利用者さんが元々校長先生をされていたこと。そして雨の日には生徒が無事に帰宅したかどうか、校舎を見て回ることが日課だったということでした。それ以降、雨の日には「もう生徒は帰りました、大丈夫ですよ」と伝えることで、その方が外に出て行ってしまうことはなくなったそうです。

祖母のためにつくった自分史に回想法の効果が

故郷の秋田に戻った際、周りを見渡せば高齢化は深刻な状況だった。これからの高齢社会の中で「自分ができることはなんだろう」と考え抜き、高齢者の自分史をつくることにした。

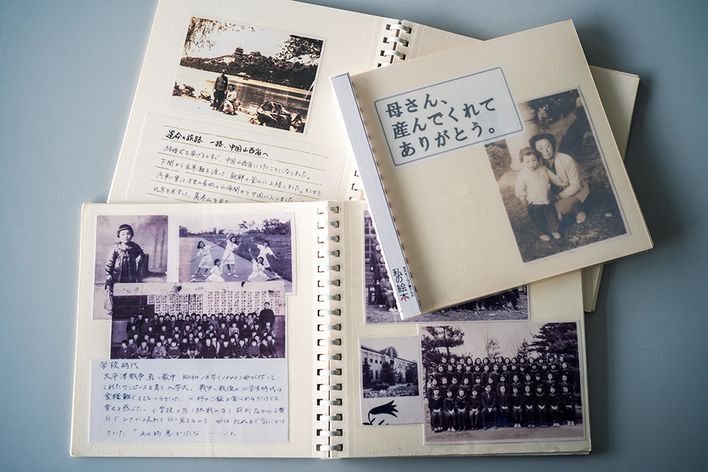

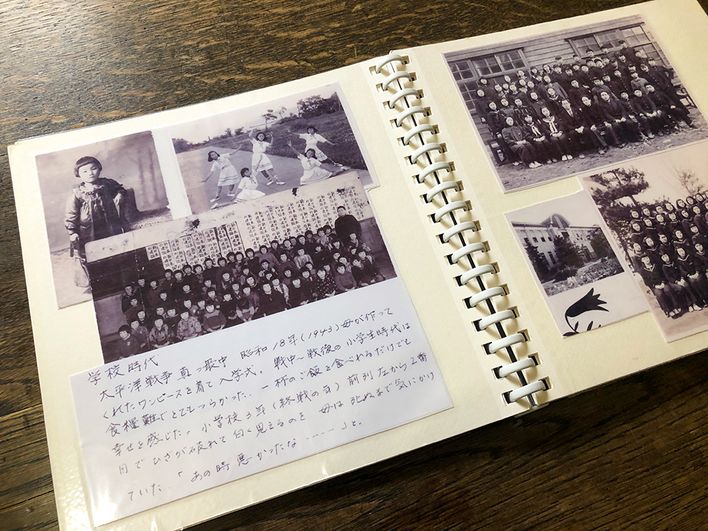

北林さんが手がけた自分史の1号目は、当時83歳だった北林さんの祖母の本である。

北林さんの祖母は、認知症で介護施設に入居していた。北林さんは祖母からこれまでの人生について話を聞き、1冊の本にまとめ上げた。完成した本を渡すと、とても喜んでくれたそうだ。

その後の反応が気になり翌日に会いに行くと、表情がいつもより明るくなり、声にハリが出たように感じられた。そして、以前は思い出せなかった記憶が戻り、頻繁に話すようにもなったのだ。北林さんは、これは何かしらの良い効果があると手応えを感じた。

「体が不自由になった高齢者の身体的なサポートをする介護施設やサービスは、たくさん存在する。しかし、利用者や家族の精神面に特化したサポートは、今までに誰も手を出していないカテゴリーなのではないか」と北林さんは考えた。

それから、祖母への自分史づくりで実感した効果について、論文を調べ始めた。そこで知ったのは、認知症の人に対する「回想法」という薬を使わない療法だった。自分史をつくることには、回想法の効果があると確信した。

「私の絵本カンパニー」として事業を始めた

「私の絵本カンパニー」は2013年に個人事業としてスタートし、2014年11月にグッドデザイン賞を受賞。その後は、北林さん自身がメディアに出演して自分史づくりを広めることに注力した。

北林さんが勧める自分史のつくり方には、以下の3つのポイントがある。

|

|

ページ数が少ないこと |

|---|---|

|

|

レイアウトがきれいなこと |

|

|

写真が多いこと |

自分史と聞くと活字が並ぶイメージがあり、手にとってもらえる機会が少ないのではないかと思った。誰もが読みたくなる自分史をつくるため、写真をたくさん使うことを決めた。また、レイアウトも読みやすく整えた。

しかし、本をつくるには高額な費用がかかる。また、何度も話を聞いてまとめるのには多くの手間もかかってしまう。

日々忙しく過ごしているご家族や介護士に、「高齢者の認知症が緩和され、介護の負担が減る可能性があるから」といった理由で自分史をつくってもらうにはハードルが高かった。

認知症の不可解な行動を理解するには、過去がヒントになっている

「回想法」とは、簡単に言うと非薬物療法のひとつです。自分が過去に体験したことを話すことで、認知症の症状を緩和する効果が得られるとされています。

認知症になった祖母は、私たちの理解を超えた言動や行動が多くなっていました。どこかぼうっとして、心が過去をさまよっているようにも見えました。

また、認知症の人のご家族は、介護でストレスを抱えがちです。その状態がひどくなると、認知症である本人への尊厳を失い、家族の厄介者のように感じてしまいます。しかし自分史をつくることによって、家族の若い頃の写真を見ながら当時の話を聞き、その人のことを再評価することができるのです。

介護施設や福祉施設の方々も、利用者さんの元気だったときの状態を知りません。初対面から認知症のご本人と接することになります。そんなときに自分史を用いてその人の過去を知ることで、より理解が深まり、彼らの行動も過去の生活に基づいて行われているものだとわかるのです。

このように、自分史ひとつで精神的な介護負担が大幅に減ることがわかっています。

自分史を読み返すと高齢者の心が穏やかに

今まで北林さんは、100冊以上の自分史を手掛けてきた。その自分史は実際にさまざまな問題を解決してきている。例えば、家族や施設の人に対して意地悪ばかりをしていた認知症の女性は、まるで別人のように穏やかで優しくなった。

認知症の人の介護のポイントは、本人の行動の意図を理解して家族や介護士が対応できるかが問題だった。ヒントとなり得る過去が記載されている「自分史」は、彼らの通訳的な役割を担った。

また、仮に本人が認知症でも、施設に入居する際に自分史を持っていけば、名刺代わりにして自分のことをスムーズに伝えることができる。不可解な行動をとってしまっても、その意図を理解してもらいやすくなる。

介護施設で自分史の制作に挑戦することもあるそうだが、そのためには注意しなければならないことがある。

本人の意志と家族の協力が欠かせない

自分史をつくることは意外と難しい。まず家族の協力が必要である。家庭によっては「時間やお金をかけたくない」と思う人もいる。だが、写真の提供が必要になるため、家族の協力が欠かせないのである。自分史の必要性について、まだ理解を得られないことも多いそうだ。

そして肝心なのは、「本人がつくりたいかどうか」。過去にトラウマとなった問題を解決しないまま過ごしている人もいる。そんな過去を思い出すには、心の負担が大きい。つまり、家族がつくりたいと思っても、本人は「本にされるのは嫌、形にされたくない」と考えている場合もある。

また、施設の介護士さんがつくる場合には、本来の業務外で時間と手間をかける必要が出てくる。写真を使って記事をつくることで、著作権などの問題も発生する。

これに対して北林さんは、標準的なつくり方を確立し広めるため、「認知症の人と一緒につくるアルバム自分史」(翔泳社刊)を2019年10月に出版した。

制作時間と手間を軽減したい!書籍や講演を通してさらなる普及へ

介護士さんは忙しい日々を送っています。彼らが通常業務に加えて、利用者の家族から許可を取り、写真を集めて、文章を書いて1冊の自分史をつくりあげることは現実的ではないと感じました。

また、写真を許可なく使ってはいけないといった著作権の問題も知りませんし、話を聞いて文章を書いたりレイアウトを考えたりすることもハードルも高いと考えました。

誰でもできる標準的なつくり方を提案するために、昨年本を出版しました。わかりやすくするために、細かく作業について説明しています。印刷ができる場所や、おすすめな写真用の印刷紙、便利なアルバムの選び方など。また、講演会では、自分史の必要性やつくり方についてもお話しています。

できる限り簡単な自分史の作りかたを広める

自分史をつくることは、認知症の人の過去や心の問題、家族への協力依頼や理解を得なければならず、順番を間違えると意図とは違うものができてしまうことがある。

最近では、介護施設だけではなく、カルチャースクールでの教室も開催している。北林さんが講師となり、生徒たちと一緒に自分史をつくるのだ。過去の写真を切り貼りしたくない人には「Googleフォトスキャン」の使い方を指導している。文章作成は、手書きでも、パソコンを使った方法でも可能だ。

「加えて、読売新聞社と一緒に『よみうり自分史』をつくることもしています。取材は記者が行い、レイアウトは私が担うシステムです。新しい形の自分史づくりを広めて、介護業界の負担軽減や認知症の緩和ができればと思っています。」

終末期を話し合う「人生会議」のきっかけにも

「自分史をつくるのには時間も手間もかかりますが、それ以上に介護士の方々の負担は減ると考えています」と北林さんは言う。自分史を見返すことで、高齢者の心は穏やかになる。そのため、彼らのケアに必要な介護士の時間や体力が削減されるのだ。

また、日本では「死」について話すことがタブーとされ、十分な話し合いができないために、終末期のケアや看取りで苦労する家族の方もいる。高齢者本人と一緒に自分史をつくり、家族が本人のことを再認識すると、そこから本音で話しやすくなるという。

「看取りの場所や延命治療などの希望を本人やその家族、医療チームで事前に共有する『人生会議』の内容は、決して話しやすいものではありません。そのときに自分史が話し合いを促してくれます」

自分史は、人生を決断をするきっかけをくれる。それゆえ高齢者やそのご家族にとって、貴重な1冊になるだろうと話を聞いて感じた。

※2019年12月19日取材時点の情報です

撮影:鄭伽耶

この記事の

この記事の