市民の平均年齢が38.6歳(2015年)という「日本一若い街」である愛知県長久手市では、すでに超高齢社会に向けて着々と準備をしている。陣頭指揮をとる𠮷田一平市長は、市長就任前に幼稚園や特養を経営してきた経験を活かし、若い世代と高齢者が混ざって暮らす社会を実現させようと数々の取り組みを実行中だ。キーワードは「わずらわしいまちづくり」。「わずらわしいまち」とは一体、何なのか?

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・𠮷田一平の声】

みんなが顔見知りで、助け合う

「わずらわしいまち」を目指す

「わずらわしいまち」づくりをしようと思ってます。

高度成長期に「家付き・カー付き・ババ(高齢者)抜き」の暮らしが快適とされたのは、「わずらわしさがない」からです。いろいろな世代がいて、いろいろなことを言い合うのは正直わずらわしいですが、このわずらわしさがなくなるのは良い社会でしょうか。

市民どうしが声をかけあったり、街路樹の落ち葉を掃除したりするのは、わずらわしいことです。だからといってあいさつもしない、木もない街は快適でしょうか。親しい人がまったくいない状態で、大災害が起こった時に助け合えるでしょうか。

だから、私はあえて「わずらわしいまち」を目指しているのです。みんなが顔見知りで、何かあったときにはすぐに対応できるまち、という意味です。また、この「わずらわしい」ことを積み重ねる過程こそが、人づくり、地域づくりであり、まちの底力を強くしていくんです。

「あいさつ運動」もそのひとつです。あいさつの目的は、みんなと知り合うこと、仲よくなることです。『まちづくり、まずは笑顔でこんにちは』と書かれたオレンジ色のあいさつ運動啓発ベストを着て、毎日あいさつをしながら市内を歩いています。こっちから顔を覗き込んで「おはよう!」と言うときもありますよ(笑)。

平均年齢38.6歳「日本一若い街」長久手市

JR名古屋駅から名古屋市営地下鉄とリニアモーターカー「東部丘陵線(リニモ)」を乗り継いで40分ほどの長久手古戦場駅は、駅前に巨大なショッピングモールがあり、若者や小さな子どものいる家族連れでにぎわう。

長久手市は住民の平均年齢が全国の自治体で最も低く、「日本一若い街」と言われている(2015年の国勢調査において平均年齢38.6歳で全国1位)。

名古屋市と豊田市の間に位置し、人口約5万8,000人、2万4,000世帯を擁する。緑が豊富で積雪もほとんどないためにベッドタウンとして人気が高く、また市内に4校、近隣市を合わせると9校もの大学が通学圏の「文教のまち」でもある。

さらに2022年に開業が予定されている『ジブリパーク』構想も注目を集める。2005年の「愛・地球博」のメイン会場だった「愛・地球博記念公園」内に、スタジオジブリの世界を再現した施設の建設が予定されているのだ。

以上の内容や、これまで長久手市が計画的に行ってきた区画整理事業等により、今後も人口はしばらくの間、増加傾向が続くと見られている。この時代には稀有な優良自治体と言えるだろう。

将来の高齢化に今から備える

長久手が市になったのは2012年。1968年に開通した東名高速道路は、当時の長久手町を東西に横切るように通り、隣接する名古屋市名東区には名古屋インターチェンジや名古屋市営地下鉄が整備された。長久手市は名古屋市寄りの西側地域で1972年に初の区画整理事業が行われ、以降住民主導による土地区画整理事業の成功が、現在の人口増に大きく貢献している。

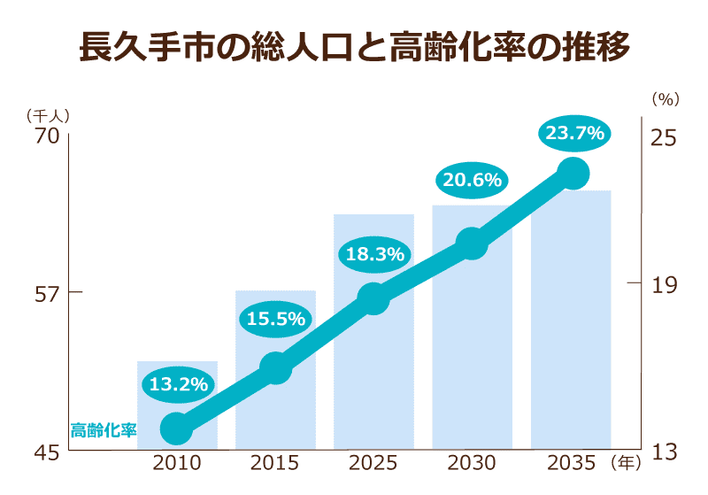

ただ、いわゆる「ニュータウン」のように一時期に集中して巨大な集合住宅が作られてはいないものの、長久手市においても将来の高齢化は避けられない課題である。国勢調査によると長久手市内で高齢者のいる世帯は5,584世帯で、過去15年間で3,004世帯増加して2.2倍になっている。

「現在の長久手市はたしかに若者が多く、人口の増加傾向が続いていますが、将来必ず高齢化します。2035年までは長久手市の人口は増加して今の約5万8,000人から6万5,000人に増加すると試算されています。一方で、65歳以上の人口も約9,000人から約1万6,000人に増加し、高齢化率は23%を超えて本市も超高齢社会を迎えることになるわけです」

プロの数が足りずに問題解決できない

そんな時代に向けた「人とまち」を育てる

今の日本では、お金を払えばほとんど何でもやってもらうことができ、自分でやる必要はありません。しかし今後は、少子高齢化の進行による介護職員不足など、お金を払ってプロに任せたくても、そのプロの数が足りず問題が解決できない時代がやってくることがわかります。

高齢化に限らず子どもの不登校、ひきこもり、介護疲れの無理心中、これらすべてに対応することは行政も限界があるんです。

この問題に対応できる「人」や「まち」が育ってほしいので、今からさまざまなことに取り組んでいるのです。どうにもならなくなってから、何とかしようと思ってもムリです。今から手を打っておけば、まだ間に合うんです。

たとえば認知症の方が不意の外出をしてしまった場合などでも、地域の方が声をかけ、きちんと家族のもとに帰ってこられるような「まち全体が特養」になればと期待しています。

震災で「ご近所さん」の不可欠さを知る

𠮷田市長は1946年に当時の長久手村で出生、高校卒業後に商社に勤務している。15年にわたる商社マン生活を経た後、幼稚園や老人ホームの経営を手がけてきた。幼稚園の経営から森林保護活動まで幅広い活躍で定評がある。

「退職する前後から消防団など地域の活動にも関わってきました。子どもたちにのびのびと遊んでほしくて、運動会などの行事や遊具のない『何もしない幼稚園』を作ったんです。私が子どもの頃は自然に囲まれて思いきり遊ぶことができましたからね。それから特別擁護老人ホームとショートステイ施設などを開設しました」

2011年に長久手町長に当選、2015年に行われた市政施行後初の市長選でも再当選した。

「立候補には、東日本大震災の影響もあります。防災には『ご近所さん』との関係が不可欠で、行政だけでは市民を助けられないと実感しました。今の日本は経済発展だけを求めて、人と人とのつながりが薄れています」

歌や言葉を活用して市民にPR

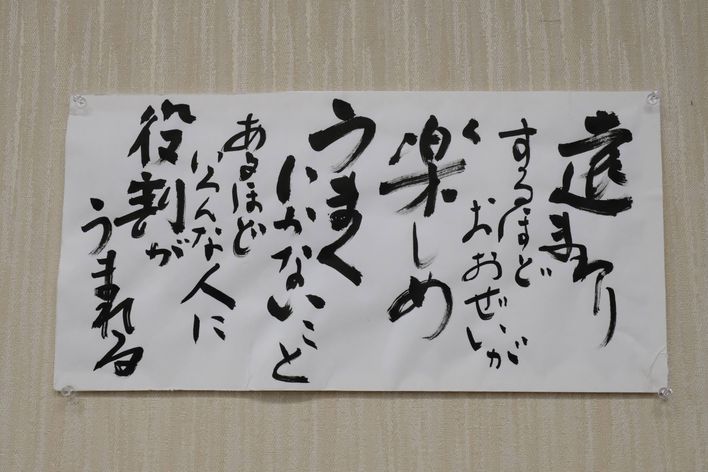

「みんなの居場所を つくるには わずらわしいこと 多いけど

会話・対話を 繰り返す 回り道でも いいじゃない?

やってみることこそ 大切で 失敗したって いいじゃない!」

これは、市民の役割や協力し合って進めるまちづくりの方法が書かれた「長久手市みんなでつくるまち条例」(2018年7月1日に施行)に合わせて作られたまち詩(うた)の『さかそう ながくて じちのはな』の一節である。ラップ調のメロディが親しみやすく、覚えやすい曲だ。

言葉や歌を活用するのも長久手市の特徴である。

2017年度に発表された長久手の応援ソング『harmony townながくて』に合わせて作られた『ながくてハーモニー体操』は、市内で行われている運動教室に使われている。「年配の方の健康維持には、人と人のつながりを作ることが必要」という𠮷田市長の理念のもと、年配者が積極的に地域に出るための『いきいきライフ推進事業』に取り組み、外出促進、交流の場作りに力を入れているのだ。

「この間、(体操の取材で)みんなでNHKに出たのよ」

「市長さんは、何でも話しやすいから助かるわ。この間も、介護保険のことを聞いたの」

「役所に行っても、みんながあいさつしてくれるのは気持ちがいいわね」

市内になる「福祉の家」集会室で体操をしていた皆さんは「お年寄り」というのが失礼なほど元気で、市政のご意見番としても機能しているようだ。これらは自然に介護予防にもなっている。

介護される側が「申し訳ない」と

思わなくていい社会を作る

長久手市には「たつせがある課」があります。「たつせがある」とは私の造語で、「立つ瀬がない」人を作らずに、誰にでも役割と存在価値があるようにという意味です。

私が以前、介護の仕事をしていたとき、入居者の中でも特に寝たきりの方は、スタッフにさまざまな身の回りのことを行ってもらう必要があるため、いつも「申し訳ないなぁ」と頭を下げてばかりいました。まさに「立つ瀬がない」状態にあるといえます。

ところが、高齢者だけの場所に子どもや学生、近所の人やボランティアさんなどが混ざり合うと、高齢者の持っている生活の知恵などが活かされる場面が生まれ、高齢者も「役割と居場所」を持つことができるのです。

市職員へは「早くやるな、遠回りしろ」と指示

𠮷田市長は、就任当初からマニフェストではなく基本理念や方向性として「3本のフラッグ」を掲げてきた。

フラッグ1 つながり「一人ひとりに役割と居場所があるまち」

フラッグ2 あんしん「助けがなかったら生きていけない人は全力で守る」

フラッグ3 みどり 「ふるさと(生命ある空間)の風景を子どもたちに」

「マニフェストを出すと、職員はマニフェストの実行を目指すだけになりがちです。『フラッグ』という方向性だけを示すことで、そこにたどり着くまでの手法は職員自らが考える。それで力が身に付くと思います」

長久手市(当時は長久手町)で最初に区画整理事業が行われた名古屋よりの西側地域は現在、子どもたちが巣立った老夫婦や独居の高齢者の世帯が目立つ。その一方で、大規模な開発がされなかった地域は、昔ながらの近所付き合いが残る。

長久手市では、新たに市内に引っ越してきた人でもふらっと立ち寄ることができ、自分や地域の悩みを地域の人と共有できるようにするため、小学校区ごとに「地域共生ステーション」を設けて、住民自治を促している。

「『地域共生ステーション』の整備に向け、その機能と運用方法などを地域の方々で議論していただき、これまでに2ヵ所の共生ステーションを設けました。参加メンバー同士の意見のぶつかりあいがあったりと、地域で物事を決めていくには非常に長い時間がかかりますが、一方でそれが多くの人に居場所や役割を提供できる。なので職員には早くやるな、遠回りしろと言ってます」

子ども、若者、お年寄りがまざって暮らす社会

地方創生のキーワードについて、𠮷田市長は『まざって暮らす』ことだと考えている。

「市民一人ひとりが『たつせがある』状態になるには、若者だけ、お年寄りだけ、というのではダメですね。先ほどもお話したとおり、幼稚園と老人ホームを隣接させたら、子どもたちとお年寄りそれぞれに役割と居場所が生まれ、いい関係が自然にできていきました。このように、これまでの社会とは違うしくみをつくることで、長久手市を『日本一の福祉のまち』にしていきたいと思っています」

10月18・19日には、同市ですべての人が健康でいきいきと安心して住み慣れた地域でその人らしく生活できる「地域共生社会の実現」に向けた『地域共生社会推進サミットinながくて』が開催される予定だ。

𠮷田市長の指揮のもと、長久手市の「市民主体のまちづくり」は今後も続いて行く。

※2018年7月3日取材時点の情報です

撮影:土屋敏朗

この記事の

この記事の