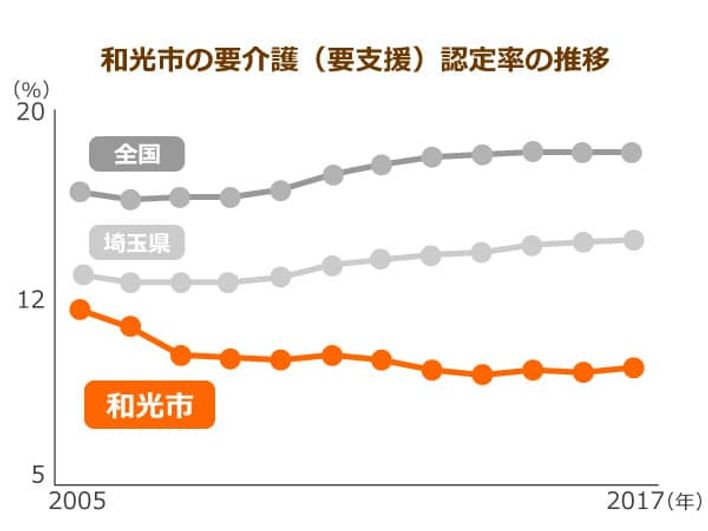

要介護認定率が全国で最も低い埼玉県(2017年)にあって、なおかつ驚異の9.7%を実現しているのが和光市である。和光市といえば、全国に先駆けて介護予防、地域包括ケアシステムに乗り出し、その取り組みは「和光モデル」として全国的にも知られている。市議会議員時代から福祉の現場を見てきた松本武洋市長に、和光市の高齢者がなぜ元気でいられるかその秘訣を聞いた。キーワードは「筋トレ」!?

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・松本武洋の声】

和光市の要介護認定率は9.7%

元気なお年寄りが増えている

和光市の要介護認定率は9.7%。これは全国平均のほぼ半分の数字です。

たとえば、要支援者のAさんが「生活で困っていること」が、「買い物に行けないこと」だとします。この場合、「どうすればAさんが買い物に行けるか」について、「和光市コミュニティケア会議」のスタッフたちが議論します。

買い物に行けない原因は、脳卒中や認知症、あるいは廃用症候群などによる歩行困難が考えられますが、それらは筋肉を鍛えるなどの機能回復訓練で改善できる可能性があるのです。

和光市では、ケアプランにより、市内の高齢者福祉センターで在宅に精通した理学療法士の指導による筋力トレーニング等のプログラムを提供しております。

筋トレは介護予防に非常に効果があるのですが、スタート当時は「お年寄りにトレーニングを強制するなんて」とご批判をいただくこともありました。

でも、トレーニングを続けたことで要介護認定率が下がりはじめ、元気なお年寄りが増えてきたのです。

全国から注目される「和光モデル」

埼玉県南部に位置し、東京の板橋区と練馬区に接する和光市の人口は約8万人、4万世帯(2018年7月1日現在)。企業誘致やベッドタウンとしての開発が進んだ1970年代から人口が増えている。

現在の東武東上線・和光市駅には、東京メトロ有楽町線や副都心線、東急東横線・横浜高速みなとみらい線が乗り入れ、東京外環自動車道「和光インターチェンジ」も設置されているので、通勤通学にも利便性が高い。

アクセスの良さもあって若い子育て世代が多いが、和光市では以前から高齢者と介護施策にも取り組んできた。

2017年の要介護認定率は9.7%(前年2016年は9.5%)と、2009年以降は10%未満で推移している。これは全国平均の18・3%(2017年)と比較してかなり低い。

この数値は充実した高齢者施策と市民の理解による成果であり、詳細な実態把握や的確なフォローに基づくものだ。これは「和光市モデル」として、全国の介護・福祉の担当者から注目を集めている。

歴代市長の施策をベースに発展させた

和光市が本格的な介護予防に乗り出したのは、介護保険制度第2期(2003-2005年)からだった。第1期(2000-2002年)では、大きな効果が出ず、そこからさまざまな検討を続けてきたのだという。

「和光市の高齢者施策については、(前々任の)田中茂市長(在任1989-2001年)と(前任の)野木実市長(同2001-2009年)の時代からの蓄積もある。

田中市長は医師でもあり、予防医療の重要性を強調し、健康診断や各種の予防接種の普及にも取り組んできた。また、野木市長はスポーツ行政に注力。松本市長は「現在の施策は、これら過去の取り組みの上に立っています」と語る。

市内の高齢者90%の状態像を把握

実態に沿ったケアプランを練る

高齢者福祉の取り組みの基本は、2003年から実施している、市内の65歳以上の方を対象にした記名式のアンケートです。

アンケート未回収訪問を実施することで、最終的には約90%の高齢者の状態像を把握することができているので、現状を把握した上で実態に沿ったケアプランを練っています。

アンケート未回収訪問は、以前は民生委員の方にお願いしていたのですが、市が独自に養成している「介護予防サポーター」と、健康づくり基本条例に基づき養成している「ヘルスサポーター」に担当してもらうことにしました。要介護の認定を受けていた方が、リハビリや介護保険サービスにより自立され、サポーターになっていただいた例もあるんですよ。

適切なサービス利用によって要介護状態から自立する事例は多く、介護予防サービスが等が充実しているため、非該当となっても受け皿が整っています。また、状態が改善した後でも介護サービスが必要になる場合がある。その時は暫定認定をうまく活用して切れ目のない支援を行っています。

細かすぎるアンケートに当初は市民の不満も

和光市では、介護保険制度第2期から65歳以上の市民を対象に独自のアンケート「日常生活圏域ニーズ調査」を実施、アンケートと訪問による聞き取りの結果を分析して高齢者が本当に望むサービスを把握している。

アンケートは郵送で、「健康に関する基本チェックリスト」をはじめ、生活に関することを聞いている。買い物や洗濯などの生活の動作IADL(手段的日常生活関連動作)と食事や入浴などのADL(日常生活動作)について、かなり細かく質問を設定。

意向・要望調査とは異なり、個人の状態を正確に把握して施策に反映させるためには詳細な質問が必要と考えられたものだという。

重要なスタッフ「介護予防サポーター」とは

「アンケートを返送されない方にこそ介護のニーズとリスクがある、と考えています。アンケートに記入できない、返送できないというのは、孤立した生活をしているとか、健康に問題があるということですからね」

未回収訪問の結果、何らかのリスクがあると判断された方には、最寄りの地域包括支援センター(市内5ヵ所)から個別に連絡し、訪問して介護予防事業について説明し、必要な場合は、各自のニーズに応じた運動や栄養指導などのケアプランを作成する。

ケアプランは、保険者である市の職員と支援センターのスタッフなどのほか管理栄養士などの専門職で構成される「和光市コミュニティケア会議」において作成支援している。対象者一人ひとりの課題解決に質する事情と要望に合わせるため、「自立支援型のケアプラン」と評される。ケア会議は第1期の2000年に設置され、現在は月2回開催されている。

なお、アンケートの回収は、前出の「介護予防サポーター」という市民が担当するのも特徴だ。サポーターは、市の介護予防や日常生活支援の関連事業について運営の補助や市民の生活支援を支えるボランティアで、市が実施する2日間の「介護予防サポーター研修」を受講することが要件となっている。

和光市は「ベッドtoベッド」に対応

ご家族の介護負担を減らす

2011年に改正された介護保険法に基づいて設置した「24時間定期巡回随時対応型訪問介護看護サービス」も順調です。市内3つの日常生活圏域(準中学校区)に設置していて、和光市駅から徒歩15分ほどの、市内でも高齢化が著しい西大和団地にも設置しています。

この団地は昭和40年に建てられていて、古くから住んでいる方が多いんです。高齢化率が約40%と非常に高く、巡回や訪問、介護予防支援などが効率的に行えるためです。

また、デイサービスの利用や病院の送迎に際して、和光市では必要性に応じて「ドアtoドア」だけではなく、介護職員による「ベッドtoベッド」に対応しています。

介護の経験のないご家族がお年寄りをベッドから車椅子に移乗させて玄関を出て送迎車まで送るのはかなりの負担です。さらに通所の日にはご家族が必ず立ち会って戸締りをするために仕事を休まなくてはなりませんでしたが、着替えや戸締りを介護職員が行うことで、ご家族のご負担はかなり減らすことができます。

また、幅広い住宅改修に対応し、24時間の見守りのために、玄関を通らずにお年寄りの居室に直接入れる入口の改修工事を行った例もあります。

このように、ご自宅で過ごせることに重点を置いていますが、今後は高齢者の増加に対応し、特別養護老人ホームの増設も計画しています。特養が1ヵ所しかないことも和光市の特徴だったのですが、今後は小規模の「ミニ特養」を増設する予定です。

高齢者の24時間定期巡回サービスを開始

2011年に改正された介護保険法では、新しい介護メニューとして「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」のほか「複合型サービス」および「介護予防・日常生活支援総合事業」などが示された。

これを受けて、和光市でも第5期(2012-2014年)から既存のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)での定期巡回の実施を含め24時間対応のステーションを現在5ヵ所とした。

入居型施設で深夜に職員が各部屋を巡回するイメージで、サービス付き高齢者向け住宅の入居者を巡回するほか、地域の家庭も巡回している。ワンプッシュの携帯電話や緊急コールで利用者とステーションが結ばれている。高齢者と離れて暮らす家族にとっても、安心できるサービスである。

また、自宅で過ごせない場合のサ高住の整備のほか、学校の空き教室を利用した「喫茶サロン」の定期開催なども手がけてきた。サ高住はクリニックを併設しているところもあり、筋トレなどのサービスを受けることができる。

このほか大きな公団住宅がある商業ゾーンに保健師や管理栄養士が常駐している「まちかど健康相談室」を整備し、健康チェックや血圧測定を受けたりすることができる。

「無理のない範囲で外出して、こうした施設に来ていただくことは、引きこもりの防止にも効果もあります」

慣れ親しんだ生活圏の中での自立した暮らしが最も重要と考え、昼間はご自宅に近い施設に通い、夜は定期巡回のサービスを利用するなどにより、できるだけ以前と変わらない生活を維持できるように工夫している。

子育てから高齢期まで、すべてのライフステージを支援する

全国に先がけて「地域包括ケアシステム」の構築による課題解決型・オーダーメイド型の介護予防・高齢者福祉施策を推進してきた和光市だが、今後は妊娠・出産期から高齢期まで、すべてのライフステージにおける自立した生活の支援を強化していくとしている。

「2018年度からは、高齢者介護とあわせて子どもと子育て支援や、障害者福祉、生活困窮者施策を一元的にマネジメントする『統合型地域包括支援センター』の設置しております。これを『地域包括ケアシステムの包括化』と呼び、子育てからこの世を去るときまで、地域の繋がりの実感のなかで生きていけるように、さまざまな仕掛けをしてきます」

今後も若い世代と高齢者、すべての市民がより充実した生活が送れる施策が期待できそうだ。

※2018年5月21日取材時点の情報です

撮影:丸山剛史

この記事の

この記事の