平均寿命&健康寿命ランキングでいずれも上位を記録し、長野県と並ぶ全国屈指の“ご長寿県”として注目を集める滋賀県。生活習慣に関するデータを活用するなど、先進的な取り組みにより健康・長寿社会の実現を目指す同県の現在と未来について、三日月大造知事に語ってもらった。

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・三日月大造の声】

平均寿命&健康寿命とも全国上位となった要因をデータで探る

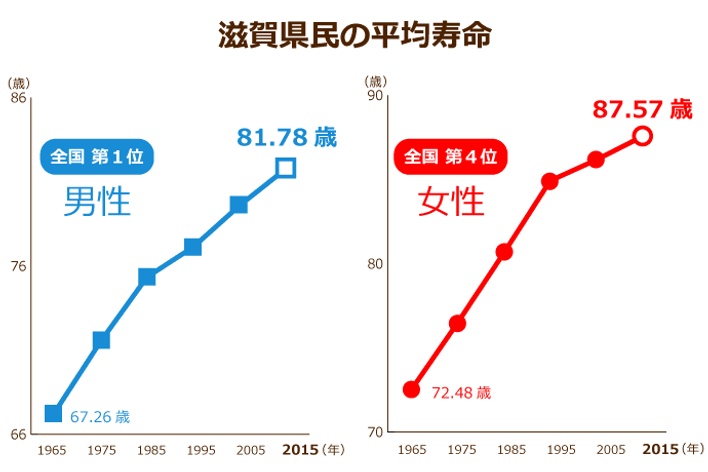

厚生労働省によって発表された2015年の都道府県別の「平均寿命」において、滋賀県は男性の平均寿命第1位、女性の平均寿命第4位を記録しました。前回の調査では、男性は第2位、女性は第12位であり、男女ともに平均寿命が延びたことになります。

このような喜ばしい結果を受け、私たちはその要因となるものを探りたいと考えました。そこで取り組むことになったのが「データ活用事業」です。

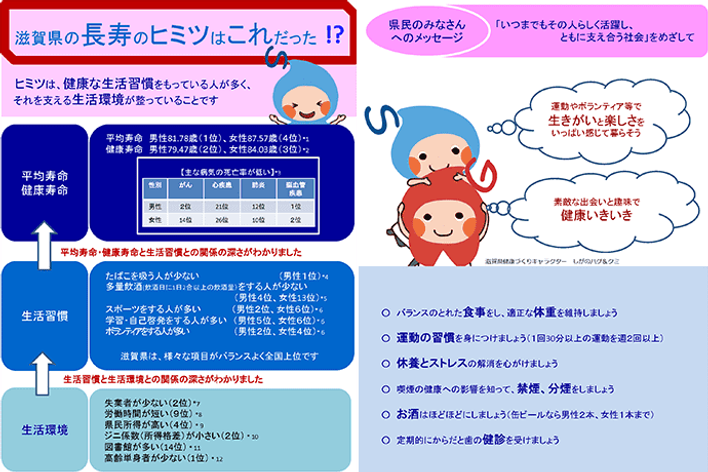

私たちは、まず生活習慣についてのデータを収集・分析しました。そこからわかってきたのは、スポーツや学習、飲酒や喫煙、ボランティア活動といった生活習慣と寿命との関係性です。

滋賀県では、習慣的にスポーツや学習、ボランティア活動を行なっている人の割合が高く、過度に飲酒をする人、喫煙をしている人の割合が低い傾向にあることがわかっています。

そして、生活習慣からさらに一歩踏み込んで、その根底にある「生活環境」、すなわち就労状況や所得といった面のデータ収集・分析も行なっています。

私たちはこれからもこうしたデータの収集・分析を通じ、県民の健康寿命延伸施策に役立てていきたいなと考えています。

データ分析から見えてきた「寿命と環境の関係」

滋賀県が行う「寿命と生活習慣の関係」についてのデータ収集・分析。そこから現時点で判明したのは、生活習慣だけでなく、暮らしを支える「生活環境」もまた寿命に大きな影響を与えているということ。

たとえば、滋賀県は失業者の少なさが全国第2位、労働時間の短さは全国第9位、県民所得の高さは全国第4位、ジニ係数(所得格差)の小ささは全国第2位となっている。

三日月知事は、これらの事実が寿命延伸に良い影響を与えているのではないかと言う。

「こういった望ましい環境が、望ましい生活習慣を身に付けやすい土台となり、長寿に結び付くのかもしれません。いまだ推論ではありますが、これもデータ分析・収集から見えてきたことです。私たちはこのようなデータを活かし、効果的な健康寿命延伸施策に取組んでいきたいと考えています」

滋賀大学と連携してデータ分析の可能性を追求する

滋賀大学データサイエンス学部と協働して分析・研究を行なっているところも、滋賀県の「データ活用事業」の特徴だ。

「データサイエンスを専門とする学術機関と連携することで、より詳細な分析・研究が可能となります。たとえば、食生活の影響や、医療体制の充実度との関係性などについてです」

これらと寿命との相関関係が明らかになれば、健康寿命延伸を目指す社会において非常に有意義なものとなるだろう。

国が推進する「データ活用事業」のフロントランナーである滋賀県。その動向からは目が離せない。

民間と手を携えて健やかな環境を創りたい

県民がいつまでもいきいきと暮らしていくためには、一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組むとともに、その暮らしを取り巻く「環境づくり」もとても重要です。

このような考えのもと、私たちは「健康いきいき21 健康しが推進プラン」を策定し、「健康なまちづくり」を柱としたさまざまな取り組みを行なっています。

その中のひとつに「健康しが」共創会議というものがあります。食・学び・運動・スポーツ・休養・観光等で活動されている民間企業・団体と連携し、県民の健康づくりに資する活動の創出につなげていくための場です。

これまでカゴメさんや味の素さんなどとコラボした企画を立ち上げています。

後でお話しする「SDGs」にも関わることですが、これからの行政にとって大切なのは「民間とのパートナーシップ」づくりです。官・民・学が垣根を越え協力することで、社会問題の解決策が見えてくる可能性は高まります。

「データ活用事業」とともに、このような方向性も、健康寿命延伸に有効であると考えています。

健康な暮らしを支えるのは「環境」

滋賀県には日本最大の湖である琵琶湖や、比叡山や伊吹山に代表される山々といった自然資源が豊富にある。また、豊かな自然の恵みと言うべき食材も多く、これらは県民の暮らしと深く関わっていると考えられている。知事は現在、このような恵まれた環境を維持するための取組みを積極的に行なっていると語る。

「『魚のゆりかご水田プロジェクト』はそのひとつです。古来、琵琶湖周辺の田んぼは、湖に棲む生きものたちを育む役割を果たしてきました。そんな豊かな環境の復活を目指し、琵琶湖と田んぼを結ぶ水路に魚道を設けるなどの取り組みを行なっています」

ほかにも、「やまの健康」というキーワードのもと、農山村の持つ価値や魅力を改めて見直したり、森と自然を活用した保育と幼児教育の充実を図る「森のようちえん」の普及啓発等、滋賀県では自然との共生に向けた取り組みも積極的に行なわれている。

「先ほど、生活環境と寿命との関係についてお話ししましたが、そんな生活環境を支える土台・根本と言えるのが自然環境です。私たちはここにも目を向け、より良い環境づくりを進めていきたいと考えています」

「健康しが」共創会議で民間の力を活かす

「パートナーシップづくり」を重要視する知事のもと、県は民間企業や大学との連携を進めている。

県内のスポーツや栄養学等に関わる4大学(立命館大学、龍谷大学、びわこ成蹊スポーツ大学、滋賀県立大学)で構成された「環びわ湖スポーツ栄養交流会」による、「滋賀めし」メニューの開発はその代表作。旬の野菜や近江牛、ビワマスといった県産食材を用いた魅力的かつ健康増進効果の高いレシピを開発するというものだ。また、カゴメや味の素、コープしがといった民間企業と連携した企画やイベントも積極的に行なっている。

琵琶湖畔を自転車で周回する「ビワイチ」でも、さまざまな民間企業と連携した取り組みを進めている。たとえば平和堂とサントリーのコラボによる「ビワイチ応援キャンペーン」で「ビワイチサイクリングマップ」を作成したほか、ナビタイムジャパンととともに制作した、サイクリスト向けアプリ「ビワイチサイクリングナビ」などの事例があるという。

「このアプリは、琵琶湖を1周するサイクリング旅行を応援するものです。これをインストールすれば、ルートマップのほか周囲の観光情報なども知ることができます。サイクリングでただ走るだけでなく、本県の奥深い魅力に触れていただければと思っています」

滋賀県は「健康しが」共創会議を立ち上げて、パートナーシップの一層の充実を追求している。

実は、滋賀県には古くからSDGsの精神が息づいていた

滋賀県は現在、2030年までに達成すべき目標として国連サミットで採択された「SDGs(Sustainable development Goals=持続可能な開発目標)」を県政に取り込んでいます。

都道府県レベルでは全国に先駆けた取り組みとなりますが、私たちにとっては、実は「SDGs」の考え方というものは特別に新しいものではありません。

というのは、滋賀県には古くから「三方よし」という近江商人発祥の思想が深く息づいているからです。「売り手よし、買い手よし、世間よし」という思想を示すもので、自分の利益だけを追求するのではなく、社会全体の発展・持続を願うという考え方を示す言葉です。

また、比叡山に総本山である延暦寺を置く天台宗には、「忘己利他(もうこりた=己を忘れて他を利する)」という言葉もあり、これもまた根本では「SDGs」の考え方に通じるところがあると思います。

私たちは滋賀県のDNAとも言うべき、これらの考え方を積極的にまちづくりに採り入れ、民間企業等の力も借りながら、持続可能な社会環境の形成に励んでいきたいと考えています。

SDGsを成功させるカギは「パートナーシップ」

知事は「『SDGs』を達成させるカギは民間企業とのパートナーシップづくりにある」と言う。行政だけでなく民間のアイデア、実行力等も加えることで、新たな突破口が開けてくると考えているのだ。

そこで、2018年秋に開設されたのが「滋賀SDGs×イノベーションハブ」。滋賀県と県内の経済界、金融機関が協力して設立したビジネス創出拠点だ。「アウトサイド・イン」と呼ばれる、社会的課題を基点とした新規ビジネスの創出をサポートしている。

「アウトサイド・インによる社会的課題解決型ビジネスを推進することで、まちの環境をさらに豊かにし、企業にも充分な利益を獲得してもらえれば、まさに『三方よし』です」と三日月知事。

滋賀県の伝統的DNAは、こんなところにも役立てられようとしている。

次代を担う子どもたちのために出来ることを

また、滋賀県では次世代を担う子どもたちのための「学びの場」も積極的に設けている。

そのひとつが、滋賀県が誇る豊かな自然資源の尊さ・大切さを肌で感じてもらうことを目標とした環境学習である。

また、国連事務次長補のトーマス・ガス氏や全米で食育活動を行うアリス・ウォータース氏などを招いて、SDGsについて考えるシンポジウムも積極的に開催している。

「次世代を担う子どもたちに、環境意識を高めてもらうことは、持続可能な社会づくりの第一歩であるといえます。だからこそ、私たちは『学びの場』をつくることも大変重要だと思っています」

「SDGs」達成に向けた滋賀県の取り組みに今後も期待したい。

※2019年2月22日取材時点の情報です

撮影:岡屋佳郎

この記事の

この記事の