東京都の西に位置する檜原村は、島しょ部を除いて都下唯一の村として知られる。近代までは交通の要衝として栄えたこの村は、戦後、人口減の一途を辿り続け、2018年10月には村民が2,223人まで減少。高齢化率が50%を超える、いわゆる「限界集落」だ。 その一方で、「限界」を逆手に取った福祉行政が注目を集めている。数々のユニークな政策を打ち出してきた、坂本義次村長に話を伺った。

監修/みんなの介護

若い世代の村民を増やすため、

村営住宅の建設が何よりの急務だった

村議会議員時代からずっと、少子高齢化の「最先端」を行く檜原村を次世代に引き継ぐために、どうすべきかを考えてきました。

子どもがいないことは、村の存亡に関わる問題です。私はまず、若い人に定着してもらうことが急務だと考え、村営住宅の建設に着手したのです。

2003年、村長になると同時に、袋小路にある土地を購入しました。急傾斜が多い檜原村では、宅地を探すことすら至難の業です。村営住宅を建てるということで、新たに村道を整備する必要もありました。「そんなところに家を建てて、誰が入るというんだ」という声もありましたが、すぐに全棟満室となりましたよ。

それから、私は大号令をかけて次々と村営住宅を建てていきました。今では、村内の小中学生の4割近くが、新たに整備した住宅から通っています。これからの世代が「ここに住んでみたい」、そう思える環境づくりはできたかな、と思います。

最初は「つくっても誰も住まない」と言われていた村営住宅

東京都檜原村。都心から約50kmの距離があり、村の中心に辿り着くには、新宿から中央自動車道を使っても1時間半以上車を走らせる必要がある。

戦後、日本経済が成長するのに合わせて村外に人口が流出し、坂本村長が就任した2003年当時、村の人口は3,233人にまで減少していた。6,642人と、最も人口の多かった1947年の、およそ半分である。

若い世代にとって住みやすい環境の必要性を感じた坂本村長は、まず、300坪の土地を買って6世帯分の村営住宅を建てた。たちまち全棟満室となり、以降、34棟の村営住宅が建てられた(うち1棟は購入)。村の中心から離れたところにある4軒長屋も、若い世代の入居者で満室だ。

2019年2月には、20年住み続けた方に、住宅を無償譲渡する「定住促進住宅」の応募を開始する。

写真は定住促進住宅のひとつ。「住み続けられる」ことを考慮したつくりになっている

「リスクは伴うけれど、今、この村に必要なことをやらなくてはいけない。それが政策を考える上で最も重要なことではないでしょうか」

ただお金を出すだけでなく、支援の形にこだわる

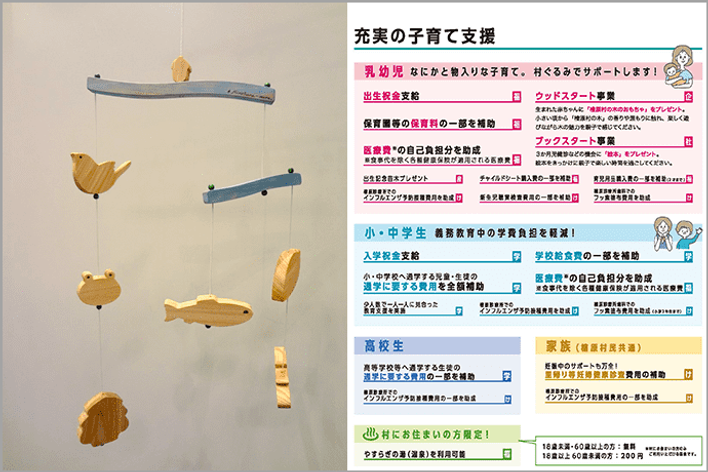

檜原村では、住宅を建てるほかにも、子育て世帯をバックアップする制度を立て続けに実現させてきた。おむつ・ミルク代の半額は、生後2年間、補助が受けられるうえ、村の保育園では、保育料を半年間支払うと半額が還付される。

ただし、保育料だけでなく、国民健康保険料や住民税、水道代の支払いが1日でも遅れると、還付は受けられない。役場の職員にとっては非常に煩雑な手続きを要するにもかかわらず、最初から減免しておくことはしないのは何故か。村長は言う。

「公平性を担保するため、“還付”という手続きにこだわっています。最初から半額にしておいたって、払わない人は払いません。真面目な村民が得をする制度であってほしいと思うんです。税収の少ない村で、税金を垂れ流すことはできませんから」

こうした制度を実行するに先立って、役場では当初70名ほどいた村の職員を12名減らしている。かつて、中小企業の経営者でもあった村長にとって、それは当然行うべき「経営努力」であった。

村役場は最大のサービス業

常に村民の目線で政策を考える

2016年の7月、村内にミニスーパー「かあべえ屋」をつくりました。それまで村民は、買い物をするために、バスであきる野市まで行かなくてはなりませんでした。大きなリュックを背負って行くのだから、大変ですよ。当初は反対もされましたが、村内で買い物ができる環境をどうしても整えたかったので、第三セクターが運営する形で開業することにしました。

村民目線で考えたとき、“今、必要なことをすぐにやること”がいかに大切か分かります。役場は、最大のサービス業でなくてはならないんです。

村では、車も入っていけない傾斜地に住む人もいます。そういった地域には、荷物が乗せられて人も座れる、小型のモノレールを敷くことにしました。5月に村長に就任して、その年の12月には設置しましたよ。長年の不便さを、一刻も早く解消してあげたかったんです。

私自身も村民の一人です。ですから、村民の目線で考えることは、至極自然なことですよね。

苦節8年、村民の希望を受けてスーパーを開設

村営住宅の相次ぐ建設によって若い世代が増え、コンビニを作ってほしいという要望が上がるようになった。人口の少ない檜原村では、民間企業の出店は期待できない。設備投資は村が行い、地元の小売業者に運営をしてもらう案も出たが、業者からの反対を受けて頓挫してしまう。

それでも、住民の声は無視できない。改めて、第三セクターによる運営という形で計画が再開し、ミニスーパー「かあべえ屋」が誕生した。コンビニのような店内には、手作り弁当、生鮮品、文房具など生活に欠かせない品々が並ぶ。

第三セクターが運営する「かあべえ屋」。生鮮食品や日用品が並ぶ

用事のついでに立ち寄れるよう役場のそばに店を構えたこともあり、若い世代のみならず、通院帰りの高齢者もよく利用すると言う。今や「かあべえ屋」は村民にとってなくてはならない生活インフラのひとつとなっている。

「今、必要だ」と感じたら柔軟に政策に取り入れる

総面積の約93%を山林が占める檜原村での生活に、自動車は欠かせない。高齢者にとっては尚更だ。その一方で、高齢ドライバーの事故が全国的に多発している問題は看過出来ないため、村では、自動ブレーキ機能つき自動車の購入を後押しする。現在、ドライバーが高齢者本人である場合に限り、1世帯1台、購入費用の3分の1が助成されている。

檜原村の政策は、多くが職員からのボトムアップだ。それぞれの職員が村民の目線に立って考えることで、このようなユニークな政策が生まれてくるのだと言う。

車も入っていけない地域には、福祉モノレールが敷設された。43度の超急勾配でも運行可能で、現在2本が現役で利用されている。利用者が少ないことから最初は反対されたが、都からの補助金を取り付け、現在まで合計5本のモノレールが設置されてきた。

「本当にいい行政なら、村民の満足度を上げるために“今、何が必要か”を考えます。役場の職員というのは、村民に雇われているのですから」

と村長は言う。

次の世代にとって

「住んでいること」が誇れる村に

東京の端にあるこの小さな村は、このまま何もしなければ確実に沈んでしまう。村を存続させるためには、“檜原村”というブランドを構築させなければならないんです。

村をブランド化するためには、他とは違うことをやらねばなりません。その哲学は、村のゆるキャラ「ひのじゃが君」の郵便ポストに反映されています。頭や手足が生えていて、郵便ポストとしては規格外なのですが、他との差別化を図るためにその形にこだわりました。“いかに村を個性化するか”が重要ですから、政策もオンリー・ワンであることにこだわっています。

檜原村をどういう形で次の世代に繋げるかを考えたとき、外部に向けてアピールしていくことも必要です。そのためには、まず住んでいることに誇りを持てる村にしたいと思っています。豊かな自然や充実した教育環境をはじめ、檜原村にはたくさんの良さがある。そのことを、村民自身にも感じてもらいたいですね。

まずは「檜原村」を知ってもらう

檜原村には、都市部とはひと味違った住み良さが幾つもある。買い物に行くのも不便な村では、ご近所同士が頼んだり頼まれたりして車を出すなど、いわゆる「互助」の精神がごく当たり前に存在する。四季折々の姿を見せる秋川渓谷や、天然温泉といった自然資源も豊かだ。村は山林環境の保全にも力を入れている。

「まずは住んでみて欲しい。住んでみてはじめて分かる檜原村の良さがありますから」

2018年7月からは、西東京バスとのコラボレーションで、檜原村のゆるキャラである「ひのじゃがくん」が大きく描かれた路線バスの運行も開始した。外部へのPRにも熱心だ。

こうした努力が実ったのか、檜原村がメディアに取り上げられることが急増した。

少ないからこそ、子どもへの手厚い支援が可能に

充実した教育環境も、檜原村の住み良さのひとつだ。生徒数が少ないということは、教師が生徒一人ひとりにかけられる時間が多いということでもある、と村長は言う。

また、村が費用を負担して、村内の中学生を13日間のオーストラリア研修へ毎年派遣している。対象は、渡航を希望する中学2年生全員だ。太っ腹なこの事業もまた、少子化を逆手にとった取り組みといえるだろう。

「檜原村に住んでいるということを誇りに思えるようにしたい。檜原で育った子どもたちが、大人になったとき、“あのとき村にこんなことをしてもらった”と思い出してくれるような制度を作っていけたらと思うんです」

今年からは村独自の奨学金制度もはじまった。卒業して20年村に住み続ければ、返済が全額免除される仕組みだ。檜原ブランドを引き継いでいく次の世代に、村中の期待が集まっている。

※2018年11月5日取材時点の情報です

撮影:丸山剛史

この記事の

この記事の