認知症の高齢者による事故に、公費で最大3億円の補償をする――全国初の取り組みとして、2017年に神奈川県大和市がスタートした「はいかい高齢者個人賠償責任保険事業」。大和市がいち早くこの制度を創設した理由を、大木哲市長に伺った。市長の胸中にある「誰もが安全に、楽しく外出でき、人もまちも健康であって欲しい」という想い、そして、そのための画期的な「居場所づくり」への挑戦をレポート。

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・大木哲の声】

保険料を公費で負担する全国初の制度

「はいかい高齢者個人賠償責任保険」

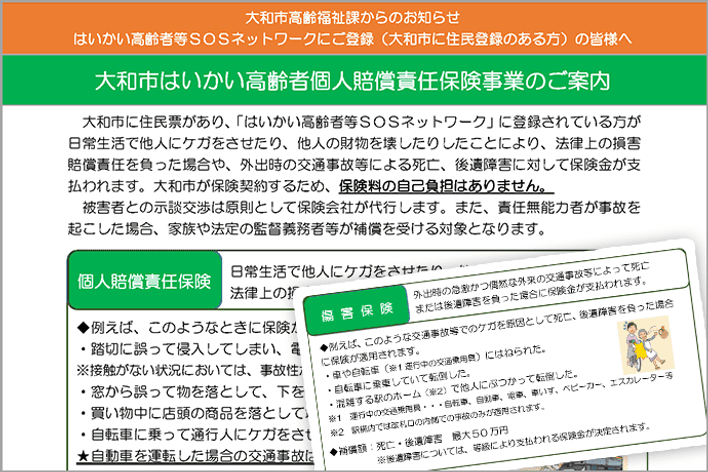

2017年秋から、高齢者等を被保険者として公費で保険料を負担する全国初の補償制度をスタートしています。

これは、市で運営する「はいかい高齢者等SOSネットワーク」に登録している市民を対象に、踏切の事故で高額の損害賠償を請求された場合などに最高3億円の賠償額を補償する制度です。ご家族の不安を解消することが目的で、自転車事故などにも対応できます。

お年寄りを被保険者として、大和市が公費で保険会社と団体加入の契約を保険会社と結んでいるので、ご本人やご家族の負担はありません。自己負担にしてしまうと、普及は難しいと判断しました。

この制度は、2016年に最高裁判決が出た鉄道事故の損害賠償問題がきっかけとなりました。愛知県大府市で起きた認知症のお年寄りによる踏切事故で、家族の監督義務が問われた裁判です。最高裁は介護の実態などを考慮して賠償責任は認めませんでしたが、今後も起こりうることなので、「行政」でできることを考えました。

自転車事故の保険事業がきっかけに

神奈川県大和市がスタートした「はいかい高齢者個人賠償責任保険事業」が大きな話題を呼んでいる。認知症高齢者やその家族へのバックアップについて、自治体ができる新しい形を提示した。

「大和市内には鉄道3線8駅があり、32ヵ所の踏切があるんです。市内を東西に移動する際には必ず踏切を通過する必要がある地勢です。これは行政がコストをかけ、フォローしなければならない問題だと感じました」

愛知県大府市で起きた鉄道事故を受け、踏切が多い大和市にこそ必要な事業と大木市長は語る

大和市では、お年寄りの事故のサポートの前段として、小学5年生から中学3年生を対象とした自転車保険を2016年度から導入している。これも市が保険者となっており、自己負担は不要だ。

交通安全教育などを受けた市立小中学校に通う児童生徒に最大1億円の賠償責任補償が適用される自転車保険付の免許証を交付するもので、同居する家族も適用される。

「大和市は、県内でも有数の“坂がほとんどない街”です。もともと自転車の利用が多く、自転車を使う子どもが増えれば事故も増えることになります。子どもが起こした事故であっても、高額の損害賠償請求訴訟を起こされることもあるので、市で一括して保険加入することにいたしました」

これも全国初の取り組みのため、当初はほぼ手探り。損害保険会社と協議を重ねて使い勝手のよさを追求してきた。これが「はいかい高齢者個人賠償責任保険事業」の下地となったわけである。

高齢者のSOSをキャッチするツールの導入

大和市では、はいかいの心配のある市民の個人情報などを登録、関係機関で共有して早期発見・保護に繋げることができるネットワークシステムを構築している。このネットワークシステムに登録している市民が保険制度に加入できる。

登録者には、身元確認用のシールなどのほかGPS端末と端末を収納することができる専用シューズを配布、スマートフォンやパソコンなどで位置情報を検索することができる。シューズは、1足目は無料で、端末は貸与される。

「こうしたシステムで問題になるのは、やはりプライバシーです。警察署などとも連携して十分に配慮しながら、登録者のご希望があれば鉄道やバスなどの公共交通機関にも情報を提供しています」

人生100歳時代では、70代はまだ現役

健康で自立した生活が送れるよう支援する

大和市では、2014年に『60歳代を高齢者と言わない都市 やまと』を宣言しました。2017年になって、日本老年学会・日本老年医学会が高齢者の定義を『75歳以上』とすることを提言したことを踏まえ、2018年に新たに「70歳代を高齢者と言わない都市 やまと」を宣言しました。

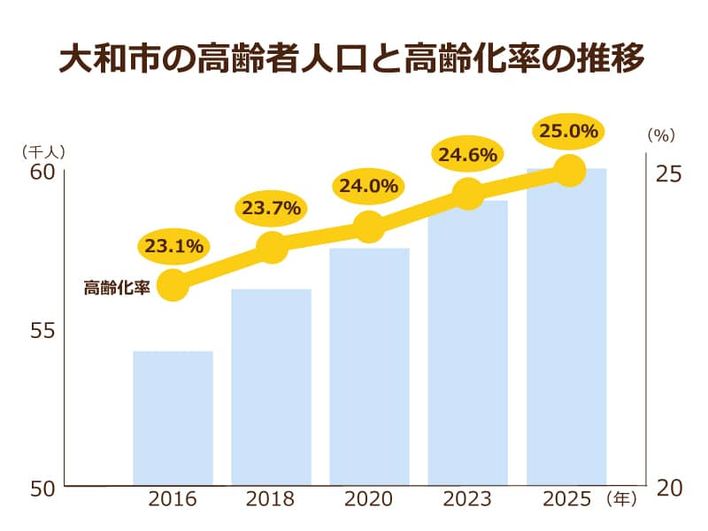

2014年当時、大和市内の後期高齢者は市人口の8.8%でしたが、2018年4月には11.2%となり、今後も増加していくことが見込まれます。

宣言では「人生100歳時代を迎える中、70歳代の世代が生き生きと暮らし、65歳以上を『高齢者』とする固定観念を変えていくことが必要」と提唱しております。

たとえば1945年生まれで70歳を過ぎているタモリさんが「高齢者」に見えますか?現役で生き生きと活躍されていますよね。

多くの方が年齢を重ねてもいろいろなところで活躍し、健康で自立した生活ができるような施策とともに、支えが必要な方には手を差し伸べられる施策を目指しています。

キーワードは「人の健康、まちの健康、社会の健康」

神奈川県のほぼ中央に位置する大和市は、2019年に市制60周年を迎える。新宿や渋谷、横浜まで1時間以内で行けるというアクセスの利便性もあり、ベッドタウンとしても人気を集める。

若年層の流入も多く、2018年10月1日で現在人口約23万7,000人、高齢化率は23.66%(2017年の全国平均は27.7%)、要介護認定率は17.09%(同18.1%)と、全国平均をやや下回り、保育所入所待機児童数も2018年まで3年連続ゼロを記録している。

出典:『第7期高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画』(大和市) 2018年12月11日更新

「子ども政策と高齢者政策は分けて考えていない」と話す大木市長の言葉どおり、保険制度のほか多くの施策が注目されている。

とりわけ大和市が力を入れるテーマは、「健康」だ。大木市長自身が歯科医師であり、「人」「まち」「社会」それぞれの領域で健康を目指す。

「たとえば初詣では、大半の方がご家族の健康を祈られると思います。ご家族の健康を思う気持ちにウソはないと思います。私自身が子どもの頃に病気をしていたこともあり、健康の大切さは重視しています」

市民の居場所としての図書館づくりで大成功

全国の自治体が注目する大和市の施策は、まだある。年間300万人以上が訪れる図書館を含む文化創造拠点施設「シリウス」の運営だ。人口約24万人の施設に300万人以上が集まるというのは、過去に例がない。

「人の健康、まちの健康、社会の健康」の実現を掲げる市長は、「市民の居場所づくり」にも力を入れてきた。シリウスも「居場所」のひとつだ。

「駅前の再開発をめぐって『どういう施設なら多くの市民に来てもらえるか』と考え、飲み物はもちろんある程度の私語もオーケーの図書館としました」

この地下1階地上6階建ての図書館を中心とした複合施設には、芸術文化ホールや生涯学習センター、さらには屋内こども広場も設置。施設としての一体感を持ちながら、フロアごとに特徴のあるレイアウトになっている。

4階は「健康都市図書館」として、血圧や骨の健康度などの測定器を設置した「健康度見える化コーナー」をつくり、健康関連図書も充実させた。健康に関連する講座は毎日開講されている。

広々としたエントランスには併設のカフェからコーヒーのいい香りが流れ、平日の昼間でも多くの老若男女が利用しており、全館が市民の学習や憩いの場として機能している。

誰がお年寄りに手を差し伸べるのか

「おひとり様」の終活支援もスタート

2018年6月からは「おひとり様などの終活支援事業」も始めています。これは、2016年から実施していた「葬儀生前契約支援事業」を拡充したものです。

当初は、事業対象者をゆとりがなく身寄りもない人として始めたわけですが、ほとんどの相談者がその対象とはならなかったことから、より多くの方にご利用いただける制度といたしました。

新たな対象としたのは、市内在住で自身の死後に不安のある独居者、夫婦や兄弟姉妹のみで暮らす世帯などで、経済的な状況や親族の有無は問いません。また、大和市内で暮らす親御さんについて、市外に住むご親族が相談されたい場合も対応いたします。

自身の死後に不安を抱える方が多い状況の中で「誰がお年寄りに手を差し伸べられるのか」と考えたとき、信頼度の高い行政が取り組むべき問題だと考えたわけです。

認知症対策は”市民の意識改革”から

大和市の認知症者数は2018年現在で9,312人(推計)、2025年には1万800人まで増えると試算される。

誰もが認知症に関わる可能性が指摘される現在、予防とともに適切な医療と介護、家族や周囲の対応などは今後一層求められることになりそうだ。

そこで、大和市では2016年に「認知症1万人時代に備えるまち やまと」を宣言、市民が認知症への理解を深め、互いに支え合うまちづくりのための指針とした。今後も認知症サポーター養成講座の開講など認知症に対する政策を進めていく。

「この宣言も全国初ですから、政策提言として注目されたようです。認知症などに積極的に取り組んでいることで、マスメディアにたくさん紹介していただき、他の自治体からの視察も増えています」

認知症対策は全国の自治体にとって急務であり、大和市の先駆的な取り組みは今後も注目されそうだ。

「健康都市」のコンセプトを大和市から全国に

人、まち、社会の健康のための施策を進めて成果を出している大木市長の活躍は、全国の自治体が注目する。大和市はシリウスだけでも2017年に約200件の視察を受けているほか、高齢者の保険など高齢者の対策も評価されている。

「高齢者だけではなく、市民が健康に過ごせるための施策を常に考えてきました。図書館も単に読書するだけではなく、市民が出会い、いろいろな話や活動ができる『場』にしたことで人気があるのだと思います。シリウスが知られることで、『健康都市』のコンセプトも市の内外で浸透したようです」

お年寄りもシリウスに来たり、買い物や外出を楽しめるようにコミュニティバスを充実させている。

「引きこもらずに出かけられる居場所づくりはとても大切です。これからも『認知症1万人時代』や『人生100年時代』に向けた高齢者政策を打ち出してまいります。またスタートしたばかりの終活支援も充実させたいですね」

市民が安心して暮らせるよう、行政がすべき「問題解決」に余念がない大木市長。今後も活躍が期待できそうだ。

※2018年10月22日取材時点の情報です

撮影:丸山剛史

この記事の

この記事の