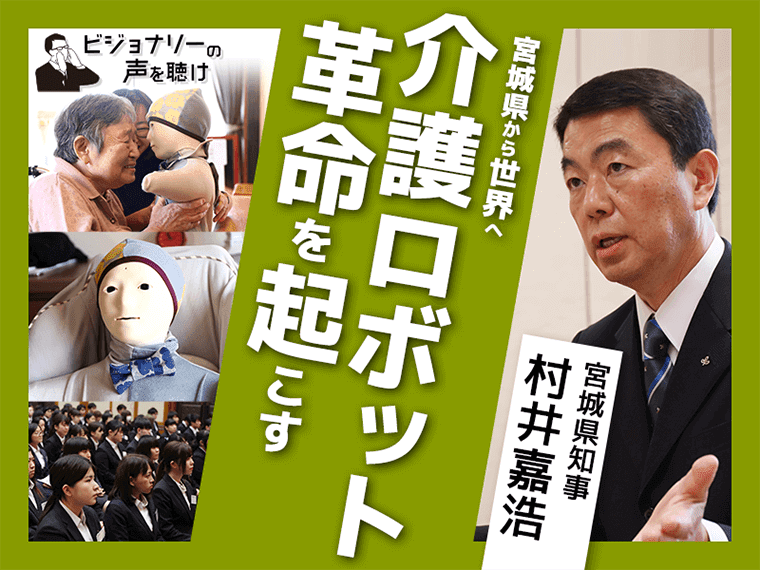

「攻めの福祉」のスローガンを掲げ、全国に例を見ない福祉行政改革を実行している村井嘉浩宮城県知事。全国ニュースにもなった、遠隔操作型アンドロイド『テレノイド』の世界初導入についてそのきっかけと、介護ロボットにかける想いを語っていただいた。そして緊急課題だという、介護職員不足に挑む独自のPR手法とは?宮城県の「攻めの福祉」は日本の介護現場をどう変えるのか、目が離せない

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・村井嘉浩の声】

介護現場へのテレノイド導入は世界初

ロボット革命が始まっていると自負している

テレノイドの本格導入は世界初で、今も国内外からたくさんの視察の方が見えています。これからも宮城の事例が世界に展開されれば、東日本大震災で支援をいただいた皆様への恩返しにもなります。まだ大きな事業ではありませんが、テレノイドから介護分野での『ロボット革命』が始まっていると自負しています。

導入の直接のきっかけは、テレビ番組です。紹介されていたテレノイドのモニタリングの場がないことを知った職員からの提案でした。『お年寄りが笑顔になるなら、是非取り組もう』ということになりました。震災から7年、職員の意識も変わってきました。テレノイドのようなボトムアップ案件も増えています。

どの介護現場も、人もお金もただでさえいっぱいいっぱいです。テレノイドも経済的な負担のほか操作方法を覚えるなどの時間の負担もありますから、そこを後押しするのは行政の信用力です。費用も国の基金や県の予算を活用していただきたいですね。

介護は公的な保険制度ですから、施設任せにはせず、我々がコミットしていかなくてはなりません。民間の活力をどう引き出すか。お金だけでもアドバイスだけでもなく、行政が民間と一緒に『攻めて』行きます。

きっかけは県職員からの提案

「おばあちゃん、だっこして?」

「……よいしょ。重たいねえ」

特別養護老人ホームうらやす(宮城県名取市・社会福祉法人みずほ)の日当たりのいい快適なリビングルーム。利用者の女性が抱いているのは、いま話題のコミュニケーション型介護ロボットの「テレノイド」だ。マイク、カメラ、スピーカーを搭載した身長50センチ、体重2.7キロの新生児のようなロボットである。アンドロイド研究の第一人者、石黒浩・大阪大特別教授が開発、「うらやす」が世界で初めて実用化した。

このテレノイドは、AI(人工知能)ではなくインターネットまたはローカルネットワークによるオペレーターの遠隔操作によって動く。この日は、オペレーターが近くで様子を見ながら声を出していたが、より離れた場所からも操作は可能である。

宮城県では、2014年度からロボット等介護機器開発企業などの技術(シーズ)と県内施設の課題(ニーズ)とのマッチング事業に取り組んできた。テレノイドの導入は、その目玉でもある。

介護ロボットは、利用者の利便性の向上とともに、介護職員の負担軽減や業務の効率化などにつながることから、政府も成長戦略の一つとして介護ロボットの普及や量産化に取り組んでいる。

宮城県では以前から介護分野の新規事業に力を入れてきたが、2017年度からは介護ロボットなど最新機器の開発・導入の支援と合わせて、マンションなどの集合住宅等の既存施設における介護機能の構築に向けた調査を進めている。

介護ロボットは生活の見守り、高齢者の移動や排せつのサポートなど従来のタイプに加えてコミュニケーションロボットのテレノイドも加えたことは画期的である。こうした取り組みは、利用者であるお年寄りの生活向上のほか介護職員の作業の効率化にもつながると期待される。

県は、介護施設のロボット導入費用の助成のほか、関連機器の開発に携わる企業や研究機関と、介護施設の仲介と支援などに取り組んでいる。

| 介護ロボット 導入支援事業 |

ロボット等 介護器機 導入支援事業 |

ロボット等 介護機器 導入支援事業 |

|

|---|---|---|---|

| 概要 | 宮城県内の介護事業所が介護ロボットを導入するための経費(購入経費及びレンタル経費)に対して補助する | 宮城県内の介護施設等が介護ロボットを導入するための経費((購入経費及びレンタル経費)に対して補助する | 介護職員の負担軽減に効果的なロボット等介護機器を特定の施設に集中的に導入し、モデル施設として効果を体感できる見学会等の開催を通じて、県内施設への普及を図るもの |

| 2017年度 の実績 |

7施設、35台の導入を補助 | 16施設、244台のロボット等介護機器の導入補助 | ※2018年度新規事業 |

テレノイド、認知症ケアに効果

テレノイドは、一見すると無表情で、いわゆるかわいい「お人形」とは異なるが、会話のほかハグもでき、認知症の症状の改善に有効なのだという。

「うらやす」の佐々木恵子施設長も、「最初にテレノイドを見た時は、正直あまりかわいくない印象でしたが、ずっと見ているとかわいく見えてきます。何より利用者さんたちが喜んでいらっしゃるのがいいですね」と笑顔を見せる。

「うらやす」でのテレノイドの導入は、すぐに決まった。デモンストレーションを目にした森精一理事長が購入を即決したのだ。

導入に際して2017年2月に「うらやす」で「テレノイド ウェルカムセレモニー」が開催され、宮城県の村井嘉浩知事と石黒教授も出席している。知事自ら現場に出向くことも多く、テレノイドについては大阪大学で石黒教授に直接レクチャーも受けている。

「うらやす」が導入したテレノイドは、本体とコンサルティング料で1体100万円。現在は本体とコンサルタント料をわけたり、購入ではなくレンタルしたりすることもできる。

介護職員不足は、県の行政の問題

人材確保に独自手法で挑む

介護職員の不足問題は、県行政の問題として取り組んでいます。

私は、どんなに忙しくても、介護職員の合同入職式には出させていただいています。それだけ介護の問題は重要なのです。

介護職員の定着率は低く、今後も職員の確保はますます困難になりますが、介護は、数少ない『感謝される仕事』です。高齢の母がいる私にとっても、介護士は神様のような存在です。家族を助けて下さる尊い仕事ですから、大きな志を持って頑張って欲しいと思います。

介護だけではなく、医療などほとんどの分野で人材不足は深刻です。そうした中でも介護職員不足は緊急課題です。人材確保については、多様な人材の参入促進、職員の資質向上、労働環境・処遇の改善の『三本柱』でさまざまな施策を進めているところですが、楽観はできません。

2025年には県内で約4,800人の介護人材が不足

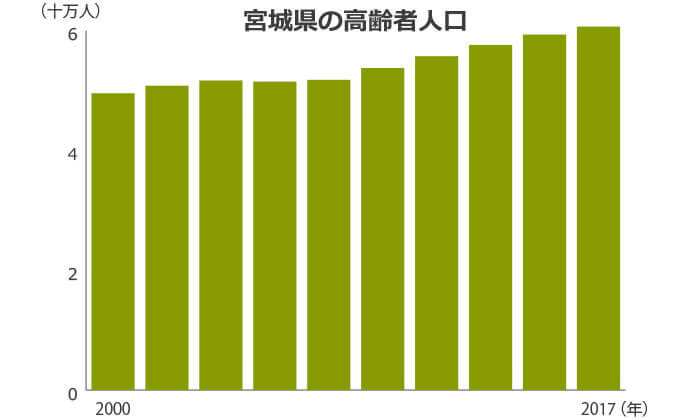

宮城県内の高齢者人口は2009年に50万人を、2017年には60万人を超えた。総人口に対する65歳以上の割合である高齢化率は2018年で26.9%。県民4人に1人以上の割合で高齢者がいることになる。

一方、県内の介護職員数は2016年で3万1,000人(うち介護福祉士は1万3,000人)。県の試算では2025年には県内で約4,800人の介護人材が不足すると推計されている。厚生労働省の資料「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計(確定値)について」によれば、充足率は88.0%となっている。

5月16日、宮城県内の介護施設に就職し、初めて介護に従事する職員を対象とする合同入職式が県庁舎で開催された。この入職式は宮城県介護人材確保協議会が2016年度から開催しており、今年で3回目となる。

村井知事の言葉に聞き入る新人たちは、どの顔も真剣そのものだ。

未来を担う新しい介護人材ケア・ヒーローズを募集

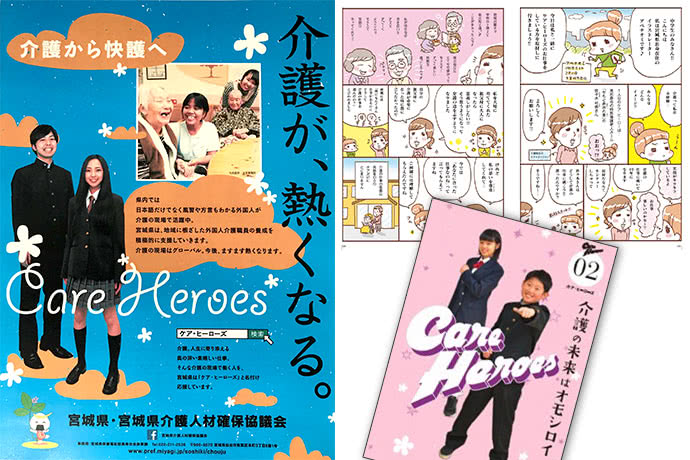

少子高齢化と介護職員の不足は、県内だけではなく全国的な課題といえるが、特に県内における介護分野での職員不足は深刻であり、宮城県では、広報を中心とした介護職の参入促進策に力を入れている。宮城県や県教育委員会、東北福祉大学、県介護福祉士会、介護関連団体などで構成する宮城県介護人材確保協議会では、2016年から中・高校生などを対象に介護職の重要性をアピールする活動を開始した。

介護職を「ケア・ヒーロー」と呼び、『ケア・ヒーローズ』と題した小冊子に介護福祉士やケアマネージャーなど介護関連職種の紹介や東日本大震災で被災した介護職員の体験などを掲載、県内約2万2,000人の中学3年生全員に配布した。DVDも製作して県内の高校や介護福祉士の養成施設などに配布している。

介護のシステムは輸出産業になり得る

宮城のノウハウを国内外に発信していく

人を育てることは、簡単ではありません。

2017年度からは、大学と連携してEPA介護福祉士候補者の介護福祉士国家資格の取得のための養成講座を開催しています。この講座は、県内の方言や慣習を含めた日本語の講義のほか、気仙沼圏域の受講生に配慮したインターネットによるテレビ電話での通信講義も行っており、これらは全国的にも先例がない取り組みといえます。

労働環境と処遇の改善も急務となっており、負担を減らすための移動用リフトなどの導入支援なども始めています。

県職員に対しては自ら足を運び、多くの現場を見て、勉強して来るように指示しています。また、いろいろな分野での先進事例の共有のために講師を招いての講座なども開催しています。

ロボットを含めて介護のシステムは海外への輸出産業になりえると思います。宮城のノウハウを国内外へ発信していきます。

外国人介護士に「方言・慣習」を講義

宮城県はEPA介護福祉士候補者の国家資格取得に向けた養成講座の開催にも力を入れる。EPA介護福祉士候補者とは、経済連携協定に基づいて日本の介護施設で就労・研修をしながら日本の介護福祉士国家資格の取得を目指す方で、宮城県ではインドネシアからの介護福祉士候補者の学習支援を続けている。

職員の資質向上については、スキルアップのための研修の支援を中心としており、中堅職員を対象にした現場リーダー育成や、人材育成が困難な小規模事業の介護職員に対する研修なども行うなどさまざまな施策を進めている。

震災の復興で得た活動を全国の自治体に示したい

2017年10月の選挙で4選を果たした村井知事は、一貫して「諦めない姿勢」を貫き、震災復興や介護、子育てや教育の問題に携わって来た。

とりわけ、お年寄りが要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい生活を続けることができる、「地域包括ケアシステム」への取り組みは評価されている。

たとえば災害市町には『サポートセンター』を配置し、高齢者の見守りやサロン(お茶会)活動などに取り組んでいる。また、行政や職能団体、事業者団体などによる『宮城県地域支え合い・生活支援推進連絡会』を設置。この連絡会は、各市町村からの要望によるアドバイザーの派遣や市町村の担当職員向けセミナーの開催なども行っている。

さらには、震災の経験を通じて学んだ被災者支援のノウハウを共有し、『宮城発これからの福祉を考える全国セミナー』(2016・2017年度)も実施、「宮城方式」ともいえる独自の取り組みを全国に向けて発信している。

村井知事は「被災地では震災の影響もあり、高齢化が進行している。復興の中で取り組んできたコミュニティの再生や高齢者の見守りなどの地域住民の連携による支え合い活動を、全国の自治体にお示ししたい」と締めくくった。

問題は山積みだが、それは宮城県の問題だけでなく、日本全体に共通する問題でもある。知事の「攻めの福祉」と独自の取り組みが日本全国に広まり、介護職員不足解消への一手となるのか。今後も注目したい。

※2018年5月16日取材時点の情報です

撮影:遠藤 翼

この記事の

この記事の