小熊英二「雇用格差「日本社会のしくみ」によってつくられた」

『社会を変えるには』『生きて帰ってきた男』などの著作や朝日新聞『論壇時評』でも知られる慶応大学教授・小熊英二氏。膨大なデータを通し、人々が紡いできた歴史と現代社会の関係性を歴史社会学者の立場で解き明かしてきた。そして、今回のテーマは「日本社会の〝しくみ〟」。かつて、誰もが豊かさと平等を謳歌していた日本が、なぜ〝格差〟や〝貧困〟に蝕まれてしまったのか、格差社会ニッポンの核心を語ってもらった。

文責/みんなの介護

「美化された高度経済成長期」と現在を比較してもまったく意味がない

みんなの介護 高度経済成長の1960年代から1970年代、ほとんどの日本人が自分の生活レベルを〝中流〟であると考えていました。内閣府『国民生活に関する世論調査』によれば1970年以降、国民の約9割が「中」と回答。多くの人が不公平感を感じずに暮らせていた。小熊さんは当時を知る世代(1962年生)の1人として、高度経済成長から現在までをどのように振り返りますか?

小熊 まず、近年語られている〝あの時代〟に対するイメージはかなり間違いであると言わせてください。食べ物には添加物、空気や水は汚染され、街はゴミだらけで交通事故も多い。環境は劣悪そのものでした。

それでも不満が少なかったのは、この時期、戦前までごく一部の高学歴エリートだけの特権だった〝終身雇用〟〝年功賃金〟が広く一般化し、さらに、人手不足のために中小零細企業もこぞって初任給の額を引き上げ、一時的に賃金格差が縮んだように見えていたからで、国全体が「もっと上に行ける」と高揚していたんです。

ただ、その高揚感だけを懐かしんで「あの時代は今より夢があってずっとよかった」としてしまうのは記憶の書き換えでしかない。美化された思い出と現状を比較したところで、まったく意味はありません。

みんなの介護 「古きよき昭和」は幻想に過ぎないと?

小熊 例えば介護ひとつを取り上げてみても、1960年代、1970年代に行われていた方法とは比べ物になりません。

当時の家族介護では寝たきりになってしまうと褥瘡(じゅくそう)ができて数ヵ月で亡くなってしまうケースも少なくなかった。高齢者施設も「生活施設とはいえない」収容施設も多かった。それが、高度経済成長期のクオリティ・オブ・ライフの実態です。

今の状況もベストとは言えないにしても良くなっている。それは間違いないと思います。

先進国の中で日本の非正規雇用率の高さは群を抜いている

みんなの介護 ただ、それでも「今日よりも明日はもっと豊かになれる」と希望を持てていた時代は、それだけで幸福を実感できたのではないでしょうか。

今年8月、OECD(経済協力開発機構)から発表された「時間あたりの日本人の賃金が過去21年間で8%減少し、先進諸国の中で唯一マイナスになっている」という統計結果を見ると、いまどき、自分は幸福だと言える日本人は一握りだと思わざるを得ません。

小熊 幸福の定義は人それぞれの哲学にかかわる問題なので議論は避けましょう。

先進国で日本の賃金だけが上がらないという問題については、まだ、経済学者の間でも誰も納得できる解答を出せていません。ただ、私の見方を言わせてもらうなら、それは最近になって生じた問題ではなく、戦後に形づくられた日本の〝かたち〟──社会構造の変化に原因があると考えています。

みんなの介護 たしかに、世界的に見て日本だけに起きている現象である以上、他国にはない特別な理由があると考えれば腑に落ちますね。

小熊 まず言えるのは、賃金の安い非正規雇用(パート・アルバイト)の比率が高く、全体の賃金水準が押し下げられている。労働市場には、教育や経験が評価されて高賃金を得られる「1次労働市場」と、それらが評価されず低賃金しか得られない「2次労働市場」がある。どこの国もこの2つはあるのだけれど、日本は他の先進国に比べ、2次労働市場の比率が大きい。

また他の先進国では、2次労働市場は、女性、エスニック・マイノリティ(少数民族)、移民などが担うことが多かった。ところが日本は、最近まで移民を必要としない社会になっていた。

つまり、低賃金セクターに労働力がいくらでも供給される〝しくみ〟が国内にあった。ある意味、高度経済成長もそれによって支えられていたんです。

「大企業型」「地元型」「残余型」という日本人の3つの生き方

小熊 『日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社会学』という自著の中で、私は「日本人の3つの人生の類型」を提示しました。

1つめは大学を出て大企業や官庁に雇われ、〝正社員〟〝終身雇用〟の人生をすごす人たちとその家族。これが「大企業型」。

2つめが地元の中学や高校に行ったあと、農業、自営業、地方公務員、建設業、地場産業などで働き、地域や家族間の相互扶助のなかで生活している「地元型」。

3つめが、長期雇用とは無縁で地域社会につながりもない「残余型」。都市部の非正規労働者がその一例です。

断っておきますが、〝残余〟という言い方にマイナスの意味はありません。いわゆる「カイシャ(職域)」「ムラ(地域)」に帰属しない人たちの生き方であると、そう理解してください。

高度経済成長の頃、低賃金の「2次労働市場」を支えていたのは、主に「地元型」から一時的に働きに出ていた人たちでした。例をあげるなら、農家では冬の間は仕事がないため〝臨時工〟あるいは〝季節工〟として都市へ出稼ぎに出るなどしていました。70年代以降は、「大企業型」から一時的に働きに出る人、つまり主婦パートや学生アルバイトが増えました。

着目すべきは、1970年代まで政府統計に〝正規〟〝非正規〟という言葉はなく、〝仕事を主とする者〟〝仕事を従とする者〟という言い方がされていたこと。簡単に言ってしまうと、短期の労働者は本業ではない〝従の仕事〟をしているのだから、労働規定も人権規定もいい加減でいい、賃金も低くて当然だと位置付けられていたといえます。

低賃金化に歯止めがかからない本当の理由

小熊 それでも「地元型」の人たちの多くは持ち家があり、農家なら野菜や米の自給が可能で、隣近所からのお裾分けもあった。同居する家族の誰かが公務員や地場産業に勤めるなどしていれば〝世帯総収入〟を上げられため、本業の収入が低くても生活できたんです。

しかし、裏を返せば「地元型」は、この家族や地域の相互扶助の存在を理由に賃金を低く抑えられてきた。専業主婦のパートタイムの時給が安かったのも同じ理屈によります。

結局、昨今の非正規労働者の問題も元を辿ればそこへ行き着く。人権が軽んじられている状況は根本的に変わっていないんです。

みんなの介護 現在、「大企業型」「地元型」「残余型」の構成はどういう比率になっているのでしょう?

小熊 これはあくまで推計ですが、政府の統計(2015年の『国勢調査』および国土交通省『国民意識調査』、2017年の『就業構造基本調査』等)から算出すると、おそらく「大企業型」が26%、「地元型」が36%、残りの約4割が「残余型」であると考えられます。

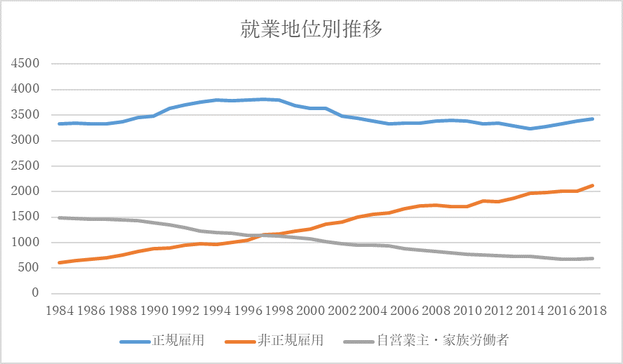

興味深いのは、一般に言われているほど「大企業型」は減っていないこと。『就業構造基本調査』で「正規」「非正規」の枠で統計をとり始めた80年代から、ほぼ26?27%で推移していて正社員の数も減っていません。

みんなの介護 意外です。正社員が減ったせいで非正規雇用が増えたわけではないのですか?

小熊 はい。実際には自営業とその家族労働者が減って、非正規雇用が増えた。兼業によってどうにか生活を成り立たせていた「地元型」の農林・非農林の自営業者が、産業構造の変化や長引く不況もあって本業を失い「残余型」へ移行したと考えられます。

結果、2次労働市場が膨張し、ますます賃金の低下に歯止めが効かなくなった。これが私の考える日本の低賃金化が止まらない理由です。

7割以上の国民が先の見えない厳しい状況に置かれている

みんなの介護 いま、老後の蓄えが充分でない貧困高齢者が増えているといいます。年金制度の欠陥を指摘する声もありますが、どう思われますか?

小熊 日本の年金や健康保険の制度は基本的に1950年代の終わりに作られ、1960年代に入って実施されました。その際、厚生年金と国民年金の支給額に大きな〝段差〟が生じることは最初から織り込み済みでした。

年金制度の原則は賦課方式。現役世代が支払う年金保険料で成り立っています。私が「大企業型」と分類した高賃金セクターに属する人たちが加入する厚生年金は、収入が高くなるほど保険料が上がる(平成29年10月?/報酬月額の9.150%)。さらに、それと同額を会社がプラスして収めることになっているため受給額も高くなります。

一方、低賃金セクターで働いているケースの多い「地元型」「残余型」に分類される人たちが加入する国民年金は、現役世代が支払う年金保険料が固定されている(平成30年度/月額16,340円)。つまり、厚生年金に比べて納められる年金保険料の額が少ない。したがって、受給できる額も低くなってしまうわけです。

それでも、「地元型」の典型である農林水産業や自営商店の人は、持ち家があって定年もなく、年をとっても働く。また地域や家族との相互扶助もある。だから「地元型」でいられた間は、まだ生活できていた。

ところが、時代が進むにつれて「地元型」は生活基盤を失っていった。自営業が立ち行かなくなり、非正規雇用へ流れてしまったりするケースが増えてしまった。

みんなの介護 そうなると、もう、さきほどの前提条件は成立しませんね。国民年金は満額支給でも月額6万5,008円(平成31年度)。平均はもう少し低く、夫婦2人でも10万?12万円。借家住まいで非正規雇用の場合、これではとても暮らせない。「残余型」も同じですね。

小熊 一方、厚生年金は、夫が中堅以上の大企業に40年以上勤め、妻が専業主婦であった場合の支給額は月額22万円。つまり、最低限、老後の生活に困らないだけの年金を受け取れるのは「大企業型」だけ。

前回、説明したとおり、「大企業型」が占める割合は26%。あとの7割以上の国民は、先の見えない厳しい状況に置かれていることになります。

社会保障制度をすべて理解したうえで生き方を選択する人はいない

みんなの介護 「老後の蓄えが必要なことは常識であり、その準備をしてこなかった側にも責任はある」という自己責任論もありますが、それについてはどうお考えですか?

小熊 社会保障制度をすべて理解したうえで生き方を選択する人はおそらくいないでしょう。まして、ここ20?30年の社会情勢の激変は誰にも予測できませんでした。その責任まで個人に問うのは不当だと思います。

そもそも、日本の年金制度が、あらかじめ一定数しか充分な恩恵を享受できないシステムになっている時点で自己責任論は的外れ。地方から都市部に単身で出稼ぎに来て日雇い労働などをしながら高齢を迎えれば、働くこともできず年金も少ないから、生活保護を受けるしかなくなってしまう。そういうケースも、本人の責任というより制度的な問題と言わざるを得ない。

今はまだ、窓口申請の際、役所が親戚を探し出すなどして彼らを地域や家族の側へ押し戻してきたため生活保護受給者の数はある程度抑えられているのですが、もはや、そのやり方も行き詰まっています。

みんなの介護 どこにも帰る場所のない人が増えているということでしょうか。行政も対応しきれていないんですね。

日本では地域社会の力にあぐらをかき、安上がりな福祉施策を行ってきた

小熊 「地元型」の崩壊は別の問題も引き起こしています。そもそも、地方における福祉は、従来、行政職員ではなく自治会長や民生委員といった「地元型」の人たちのボランティアによって成立していました。

日本は近代化が遅かった分、先進国に比べてソーシャルキャピタル(地域のつながりや人間関係)が豊かだった。したがって、どこの地域の誰の家が貧困であるか、寝たきりの家族はいるかなどの情報も地域のネットワークを使えば吸い上げることができた。

ところが、自治会長や民生委員を担ってきた人たちが高齢化したり、彼らの供給源だった自営業者が非正規雇用に移ってしまったりしたため、地域の福祉が機能しなくなってきているんです。

みんなの介護 知りませんでした。それに公務員の数は足りている、むしろ、多すぎると思っていました。

小熊 2000年代に公務員を減らせというブームがありましたが、そのとき削減されたのは中央のキャリア官僚ではなく現場の公務員。官庁が「これだけ公務員を減らしました」と発表した数は、そういう意味では名目だったんです。

みんなの介護 日本の公務員の数は国際的に見ても不足しているのでしょうか?

小熊 人口1,000人に対し、日本はフランスの3分の1、アメリカの2分の1といわれています。

ただ、国や地方自治体から何らかの形で委嘱を受けているボランティア、たとえば自治会長や民生委員や消防隊員などを全部加えると、その数は欧米先進国並みに近くなる。

これらの事実からもわかるように、日本では地域社会の力にあぐらをかいて行政職員を増やさず、安上がりに福祉施策を行ってきた。これも〝日本社会のしくみ〟のひとつだったと言えます。

貧困や介護の問題は、地域や家庭内の互助頼みでは解決できないところまできている

みんなの介護 お話を伺って、さきほどの自己責任論がいかに不当であるかがよくわかりました。しかし、だとすれば、もともと社会福祉制度の予算はまったく不足していたということになりますね。

小熊 おっしゃるとおりです。安上がりな福祉を維持できなくなった以上、年金や貧困や介護の問題に対処するためには増税を行ってケアワーカーや福祉職員を増やし、低年金の人を何らかの形で扶助するしかありません。年金の受給金額をならして、高額な年金受給者への支給額を下げることもありえるでしょう。

みんなの介護 ほかに即効性のある手段はないのでしょうか?特に人手不足が深刻な介護業界では、団塊の世代がすべて後期高齢者となる2025年までに40万人以上の人材を確保しなければならないという試算が出されていますが。

小熊 これは、ひとつの思考実験として聞いてください。仮に介護報酬を現在の2倍に引き上げたとします。すると、産業のない地方での介護事業をメインにした地域興しが可能になる。施設を建てる用地買収のコストを抑えつつ、「地元型」「残余型」両方の雇用の確保と介護難民の受け皿づくりが一挙に行ってしまえる。

実際、これはスウェーデンで1990年代に実施された政策に近い。それで女性の雇用が増え、平均賃金も下支えされた。ただし、どの税目を上げるかはいろいろ意見があるでしょうが、一定の増税を行って介護報酬の財源を確保することが前提になります。

いずれにせよ、もはや貧困や介護の問題は、これまでのような地域や企業や家庭内の互助頼みでは解決できないところまできている。それだけはたしかです。

待遇が悪くても転職できない、良心的な雇い主に当たるかは運次第。それが実態です

みんなの介護 コンビニなどで見かける外国人アルバイトの姿も、すっかり日常の1コマになった感があります。いまや、アジア圏からの留学生や実習生が日本の介護現場などを支えていると言われています。

小熊 おっしゃるとおり、留学生の数は増えています。2012年の約16万人に対し、2017年は約27万人にまで伸びた。それもこれも、日本が就労ビザのない留学生でも週28時間まで〝働ける国〟だからです。アメリカでは留学生の就労は原則禁止。他の国でも、就労を認められたとしても時間制限が厳しい。そういうわけで、途上国の苦学生たちが日本に集まってきているわけです。

みんなの介護 途上国の苦学生といえば、技能実習生の名目で来日した外国人が、不当に安い賃金で働かされているというブラックな話もときおり耳にします。本来、彼らの立場はどうなっているのですか?

小熊 外国人技能実習生が日本国内で働く場合、労働法や労働基準法が適用されます。就労時間は1日8時間。週40時間が規定労働時間。それを超過した場合、雇用主は時間外割増賃金を支払わなければならない。日本人と条件はまったく一緒です。

ただ、技能実習生制度には縛りもあり、滞在期間の3年は勤務先が変更できない。さらに、実習生の側は企業や業界を選べず、どんなに待遇が悪くても転職できない。そういう制度にすることで、政府は産業界の求めに応じて彼らを振り分けている。

良心的な雇い主に当たるかどうかは運次第。人手不足のため、労働基準監督署によるチェックも、現場までおよんでいない。それが実態です。

「こう書いてあっても忖度しなさい」は、異文化の人たちには通用しない

みんなの介護 実は、次に「日本は外国人労働者に対して寛容な国なのか?」という質問を用意していたのですが、つい、言葉を失ってしまいました…。

小熊 個々の日本人の偏見や差別意識はそれほどでもないと思います。ただ、労働現場に関する法律の規定が曖昧で、労働協約や契約も明示的に提示されないことが多すぎる。また、それらを監督指導する役目を果たす行政も人手不足を理由に機能していないことが問題です。

そもそも日本では法律に細かいことが規定されておらず、個別の事柄は過去の判例と行政の裁量に任されている。公務員が少ないのに政府の存在感が大きいのも、行政の裁量権が大きすぎるからです。

それに対し、例えばドイツでは、日本なら法律の変更で済んでしまうような事柄まで憲法に規定している。ドイツが憲法改正を頻繁に行っているのは、そういう作業が繰り返されているからなんです。

みんなの介護 移民大国といわれるアメリカやカナダといった北米では、外国人労働者を迎え入れる際、どんな取り組みがなされているのですか?

小熊 外国人労働者を迎え入れる際の、あらゆる手続きが決まっていて明示化されています。日本の法務省のサイトは、永住権や国籍取得は「納税状況や社会の迷惑への有無等を総合的に考慮」すると書いてあるだけで、基本は行政の裁量です。

ところがアメリカ政府移民局のウェブサイトを見ると、国籍や市民権を取得するためには何が必要か、どういう条件を満たさなければならないかという規定がびっしり細かく書いてある。逆に言うと、それさえクリアすればいい。

みんなの介護 行政や雇用主の思惑というブラックボックスによって判断が下される余地は微塵もないんですね。まさに開かれている。

小熊 これまで、日本では労働者と雇い主は阿吽の呼吸で関係を保ってきたわけですが、外からやって来る人たちの目にが、そういう関係は極めて〝ずさん〟で〝不透明〟なものに映ってしまう。

外国人と共存していくには、徹底したルールの明確化と透明化が不可欠。「こう書いてあっても忖度しなさい」は、異文化の人たちには通用しません。

日本は職場として、日本人が考えているほどの魅力はない

みんなの介護 とはいえ、日本は世界第3位の経済大国。これからさらに外国人労働者は増えていくのではないですか?

小熊 日本人は労働市場においても、まだ、自分たちが経済大国としてのアドバンテージを持っていると思っているかもしれません。が、すでに最低賃金はソウルや台北の方が高くなりつつある。

つまり、急速に出生率低下が進んできている韓国や台湾も日本と同じように労働力を海外に求めようとしている。昔は多産だったメキシコやインドでも出生率は低下しており、世界中で外国人労働者の獲得競争が始まろうとしています。

例えばベトナムの農村の人は、地元の工業団地で働くか、オーストラリア、シンガポール、韓国、台湾、日本のいずれの国で働くかを選択できる立場になっている。日本の最低賃金で稼げるのは月額約1,000ドル。仮に他国より賃金が多少高かったとしても為替レートによってそれも変動するため、必ずしも決め手にはならない。

そうなると労働条件も重要なアピール要素になってくるわけですが、今はSNSで世界中からナマの情報を集めることが可能ですから、嘘をついてもすぐにバレてしまう。もはや、日本という働き口には、日本人が考えているほどの魅力はない。それがリアルな現実です。

「外国人材から見た魅力度ランキング」日本は63ヵ国中51位

みんなの介護 外国人労働者にとって日本は特別に稼げる国ではなくなり、多様な選択肢のひとつに過ぎなくなっていたとは…。ショックです。

小熊 ちなみに2017年の調査(スイスの国際経営開発研究所調べ)では、〝外国人材から見た魅力度ランキング〟で日本は63ヵ国中51位。2015年の移民統合政策指数(MIPEX)では、38ヵ国中の総合27位。差別禁止規定では37位。実際、日本を見る目はかなり厳しくなっています。

みんなの介護 それが事実なら、日本人も、これまでと違う態度で外国人労働者と向き合わなければなりませんね。その際、一番大切なことは何だとお考えですか?

小熊 やはり〝透明性〟です。繰り返しになりますが、何を基準に採用が行われ、どのようにして賃金や昇進が決められるのかを明示的に提示すること。そこを誤魔化しながらやりすごそうとしている限り、外国人は絶対に納得してくれません。

みんなの介護 最後に、小熊さんの考える理想の共生社会とは。

小熊 日本人であれ外国人であれ、誰もがリスペクトされる社会です。今の日本では多くの人たちが自分はリスペクトされていないと感じている。国中に蔓延している停滞感や閉塞感の元を辿っていけばそこに行き当たる。

つまり、リスペクトとは〝人権の保障〟。もっと具体的に言えば、あまりにも貧困な状態にある人、誰からも構われずに死んでいくような人をなくすこと。人が人として生きるうえで最低限の保障がしっかりしていて、誰もがリスペクトされていると実感できるようになれば、必ずしも仕事で高賃金を得られなくても、それほど不満は生まれないはず。私はそう思っています。

撮影:公家勇人

小熊英二氏の著書『日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社会学 (講談社現代新書)』 は大好評発売中!

は大好評発売中!

日本を支配する社会の慣習。データと歴史が浮き彫りにする社会の姿!!「この国のかたち」はいかにして生まれたか。“日本の働き方”成立の歴史的経緯とその是非を問う話題作。

連載コンテンツ

-

さまざまな業界で活躍する“賢人”へのインタビュー。日本の社会保障が抱える課題のヒントを探ります。

-

認知症や在宅介護、リハビリ、薬剤師など介護のプロが、介護のやり方やコツを教えてくれます。

-

超高齢社会に向けて先進的な取り組みをしている自治体、企業のリーダーにインタビューする企画です。

-

要介護5のコラムニスト・コータリこと神足裕司さんから介護職員や家族への思いを綴った手紙です。

-

漫画家のくらたまこと倉田真由美さんが、介護や闘病などがテーマの作家と語り合う企画です。

-

50代60代の方に向けて、飲酒や運動など身近なテーマを元に健康寿命を伸ばす秘訣を紹介する企画。

-

講師にやまもといちろうさんを迎え、社会保障に関するコラムをゼミ形式で発表してもらいます。

-

認知症の母と過ごす日々をユーモラスかつ赤裸々に描いたドキュメンタリー動画コンテンツです。

-

介護食アドバイザーのクリコさんが、簡単につくれる美味しい介護食のレシピをレクチャーする漫画です。