酒井穣(さかい・じょう)です。前回の第6回「介護事業者の収益をアップさせるには新たな収益源を作るしか道はない!」では、現状では労働生産性が最低(全63業界中63位)の介護業界が取り組むべき保険適用外収益の確保について述べました。

また、これまでの連載では、「社会的弱者に対して自己責任論を振りかざすことの間違い」、「介護業界で働く人々は、収入の面で社会的弱者の立場にあること」への警鐘も鳴らしました。

連載第7回となる今回は、そうした待遇の改善に悩む介護業界において、「どのような人材が求められるのか」、「そしてそうした人材をどのように育てていくべきなのか」について考えてみます。

介護職の教育に足りないもの

それはビジネス教養!

まず、介護業界における人材育成は(当然ですが)介護に関するものであるべきです。介護には、医療的な知識はもちろん、栄養学的な知識や介護器具に関する知識、そして介護をするときの技術面の知識など、さまざまな知識が求められます。

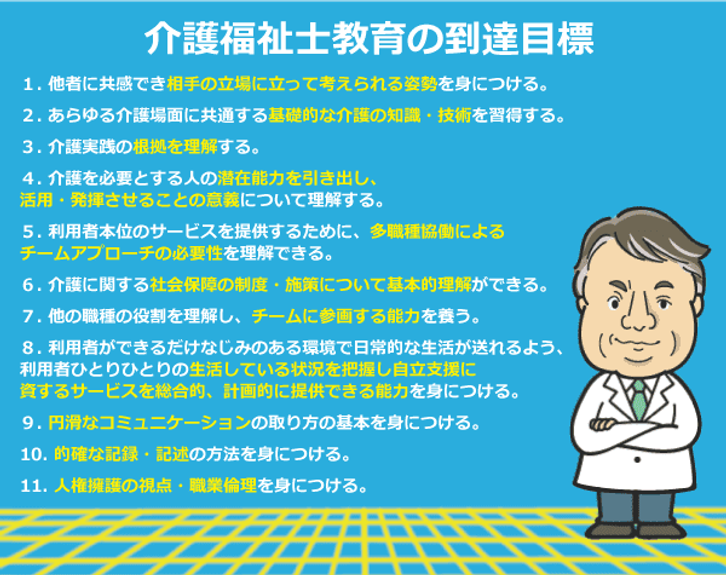

以下、厚生労働省が定めた「介護福祉士の教育における到達目標(11項目)」を見てみましょう。

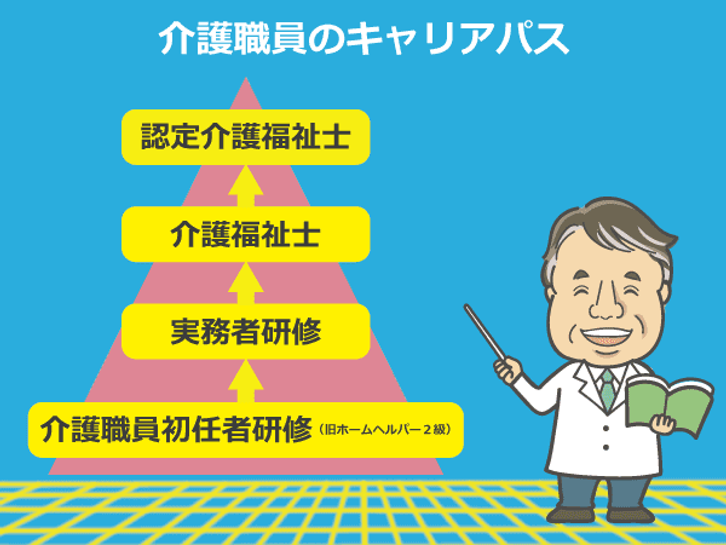

この介護福祉士の資格を持っており、目安として7~8年以上の実務経験、介護チームのリーダー実務経験、居宅・施設双方での実務経験などがあると、認定介護福祉士の受験資格が得られます。認定介護福祉士が、介護現場における最上位の資格になります。

ですから、介護現場では、この介護福祉士の到達目標を意識した教育がなされ、介護職はそれに沿ったキャリアを積んでいくわけです。介護福祉士の資格を取得したあとは、実務経験を積みながら、認定介護福祉士を目指していくというのが、現在の介護職のキャリアパスです。

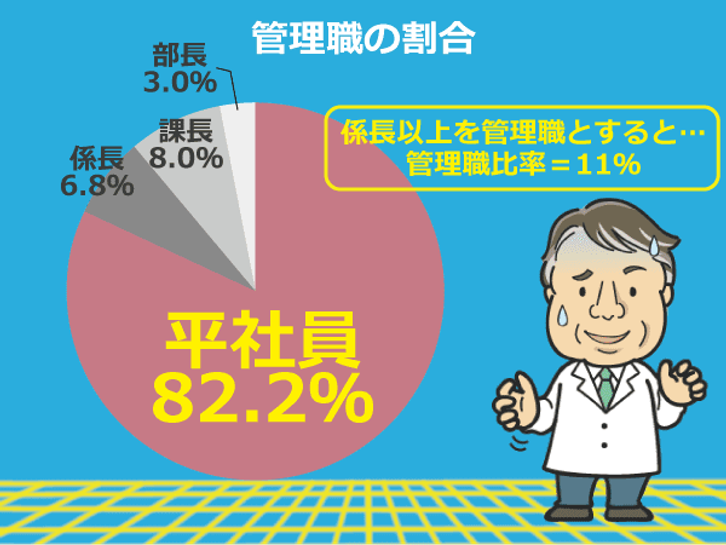

気がつくでしょうか。このキャリアパスの中には、財務会計やマーケティングといったビジネスの基礎となる教育や実務経験はないのです。しかし、こうした介護現場から管理職に選ばれていきます。介護事業者の多くは民間企業ですから、管理職には、ビジネスをすることが求められます。

介護保険に頼らない!

経営改善と新事業開発ができるか否か

過去の連載でも述べてきましたが、日本の社会福祉財源が枯渇しつつある今、介護事業者に求められているのは、介護保険に依存しない、あらたな収入源の確保です。このためには、経営改善と新事業開発の知識とスキルが必要なのです。それにもかかわらず、介護職のキャリアパスには、こうした知識やスキルを習得する機会がありません。

私はこの問題意識から、介護業界の若手人材に対して、無料で経営学を教えるビジネス・スクールであるKAIGO LAB SCHOOLを非営利団体(NPO)として設立・運営しています。2016年4月に第1期生15名でスタートし、現在は第2期生20名が学んでいます。第3期生を考える人材のための説明会は、12月19日(火)の夜19:00から東京で予定しています(説明会に申し込む)。

このビジネス・スクールの教育理念は「日々の業務課題を高いレベルで解決し、その解決策を介護業界全体に広め、もって介護業界の発展に大きく寄与する人材を輩出する」というものです。

そして介護に関する勉強がまだ進んでいない人材は、学費を無料としています。その理由としては、介護業界の待遇はそもそも最悪といってよい状態にあり、ビジネス・スクールに通いたくても学費が支払えず通えないという人材が多いからです。

しかし、無料であっても一般のビジネス・スクールと遜色ない教育を実施していますし、願わくば、それ以上のものを届けようと努力しています。

実際に、在学中に勤務する事業者の収益を約1,200万円の改善したり、離職率を下げたりといった具体的な成果が出ています。ここからALS(筋萎縮性側索硬化症)の介護を専門とする起業家も生まれました。こうしたKAIGO LAB SCHOOLの取り組みは、NHKで放送されたり、読売新聞などのメディアでも多数取り上げられるようにもなりました。

日本は世界に先駆けて高齢化しています。これをチャンスとして「世界最高の介護」を実現し、今後はその知見から生まれる介護産業を「輸出」していかないとなりません。その担い手となる人材を育成していくことは、日本の未来にとって非常に重要なことだと信じています。

人材は大きく分けて2つ

椅子を探すか、作り出すか

ビジネスの世界では、人材は大きく2つに分かれます。椅子取りゲームをする人材と、椅子を作る人材です。椅子取りゲームをする人材とは、少しでもよい雇用条件を提示してくれるところを探し求め、就職・転職していく人材のことです。これに対して椅子を作る人材とは、勤務する組織の利益を改善し、自らの成果によって自らの待遇を改善し、さらに新たな雇用を生み出す人材のことです。

当然、KAIGO LAB SCHOOLでは「椅子を作る人材」を増やすことを目指しています。そうして本当に成果が出たら、いつか、KAIGO LAB SCHOOLを継続するために寄付をしてくれる人材も出てくるでしょう(ただし原則として卒業後2年は経過しないと寄付はできないというルールを設けています)。

今のところは東京にしかないのですが、今後は、このKAIGO LAB SCHOOLを日本全国に広げていくことを考えています。

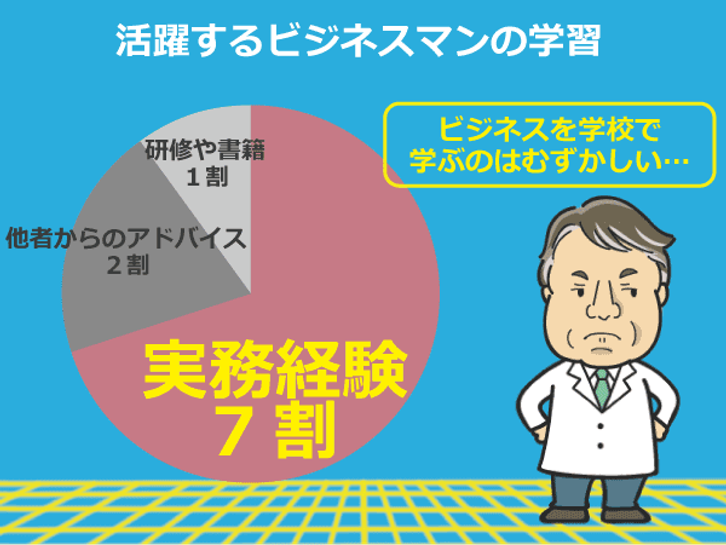

ビジネスは学校(研修)では学べないという意見もあります。しかし、そもそも活躍しているビジネスパーソンは、実務経験から7割、他者のアドバイスから2割、そして研修や書籍といった座学から1割という学習をしていることがわかっています。こうした研究結果を否定するのは自由ですが、あまり得策とは思えません。

もちろん、実務経験は学習の7割を占めているわけで、非常に大切です。しかし座学は、そうした実務経験に「利息」をつけてくれるものと信じています。

まったく同じ経験をしても、座学のある人材はそこからより多くの学習が得られると思うのです。また、こうした座学を共にする仲間との人脈も重要です。お互いに助け合い、切磋琢磨する関係性は、生涯の宝にもなります。

自分が抜擢されることを待っている人材は成功しません。与えられた目標を100%こなしながら、同時に、頼まれてもいない企画をつくり、決裁権者にそれを提案し、実際にその企画を実現していくような人材だけが、自らの成果によって自らのポストを生み出すことができるのです。

ビジネス・スクールとは、こうした企画力を養う場であり、椅子を作る人材を輩出するために存在しています。

日本は減点主義社会

自分の力で成功体験を!

とはいえ、多くの人材は、こうしたことが自分にやれると思っていません。日本は減点主義の社会であり、勝手なことをして成功した経験(成功体験)が少なすぎるからです。

だからこそビジネス・スクールには存在意義があります。減点主義の傷を癒しつつ、「自分にもやれる」という自信を取り戻す場として機能するからです(もちろん、ビジネス・スクールにも優劣がありますが)。

ビジネス・スクールが必要ない人材も確かにいます。しかし、そうした人材はすでに十分な成功体験があり、自分で自分の人生を切り開くことの喜びを知っているのです。実際に自らの潜在能力を引き出すことの味を知っている人には、ビジネス・スクールは必要ないでしょう(それでも読書することは必要ですが)。

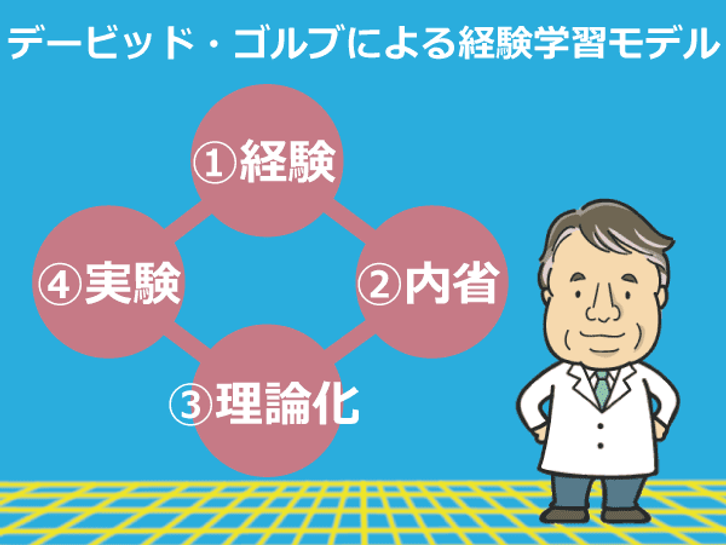

これは私の意見ですが、優れたビジネス・スクールと、そうでないビジネス・スクールを分けるのは、実は、教員の質ではありません。組織行動学者のデービッド・コルブによる経験学習モデルを意識してカリキュラムを設計しているかどうかなのです。むしろ、ダメなビジネス・スクールほど、著名な教授を売りにしていたりして、その実、学習効果には大きな疑問もあります。

経験学習に勝る学びはない!

経験は新しい武器を作ってくれる

コルブは、経験からの学習プロセスを4つのステップとして明らかにしています。それぞれのステップをクリアしないと、せっかく経験をしてもそこから学ぶことができなくなります。だからこそ、ビジネス・スクールは、経験学習の「詰まりやすいところ」を取り除くように設計されてしかるべきなのです。以下、4つのステップと、ビジネス・スクールの役割について述べてみます。

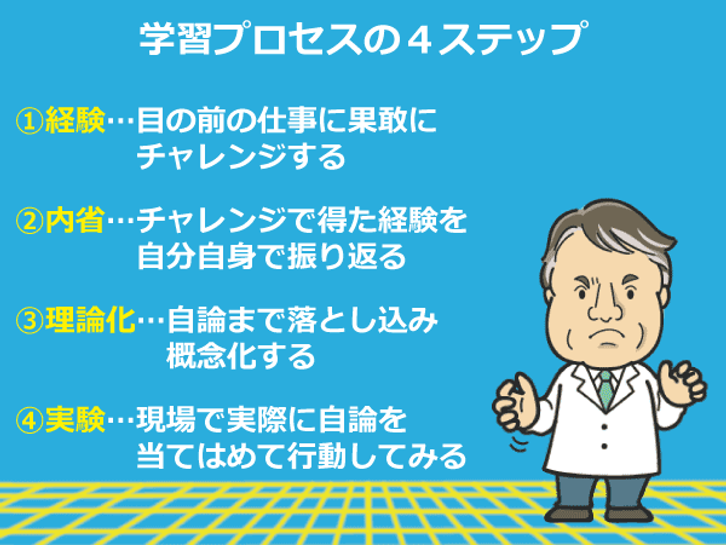

- ステップ1「経験」

- そもそも、経験がなければ、すべては絵に描いたモチになります。ただし、すでに自分ができることを、過去と同じやり方で繰り返すような経験からは何も学ぶことができません。意味のある経験とは、過去にやったことがないことにチャレンジしてみたり、同じ仕事であってもなんらかの改善を試みる(別のやり方をしてみる)といったものです。

- 優れたビジネス・スクールは、擬似的であっても、生徒が過去に経験したことのないケースを与えます。これは、ビジネスにおける武器の「原材料」となります。

- ステップ2「内省」

- 内省とは、ステップ1の結果として得られる経験を振り返るプロセスです。経験したことを、いったん現場からはなれてじっくりと深堀することが求められます。

- しかし多くのビジネスパーソンは、この内省というプロセスをないがしろにします。チャレンジや改善が失敗したら落胆し、成功したら喜ぶといった感情は誰もが持ちます。

- そうした感情を抜きにして失敗や成功の原因を冷静に観察・分析し「もういちど同じ仕事をするなら、次はどうやるのか」を考えることが必要です。

- 優れたビジネス・スクールでは、こうした内省の機会を意図的に与え、生徒に内省する習慣を身につけさせます。これは、ビジネスにおける武器の「デザイン」となります。

- ステップ3「理論化」

- ビジネスにおける武器の「原材料」を得て、新たな武器の「デザイン」を終えたら、武器をいったん「完成」させる必要があります。

- 簡単に言えば、これは「こういうことがあったら、こうする」という方程式(独自の理論)を作り上げることです。失敗の経験からは、次は同じ失敗をしないための教訓が生まれます。

- 成功の経験からも、次はもっと大きな成功をつかむための教訓が生まれます。優れたビジネス・スクールでは、こうした武器を「完成」させる100本ノックを行います。

- 逆に、ダメなビジネス・スクールは、誰かが作った武器そのものを与えることに終始し、自分で武器を作るというプロセスを軽視します。

- ステップ4「実験」

- ビジネスにおける武器の「原材料」を見つめながら「デザイン」をし、自らの力で武器を「完成」させたら、その武器を実際に使ってみる必要があります。

- これは実験としての実務であり、実は(ステップ1)の経験につながっているのです。必然的に、こうして生まれた武器は、自分としては過去に使ったことのないものです。

- そうした新しい武器による実務からは、必ず新しい経験が得られるのです。この実験のステップを持たないビジネス・スクールには価値がありません。

介護業界が全産業の中でも生産性が最下位になってしまっている、懸命に働いている介護職員が社会的弱者と言っても過言ではない立場にいる…その現状を打開するには、国の政策に依存しない「介護保険適用外サービス」を運用できる人材になること以外の選択肢はないと言ってしまっても過言ではありません。

つまり、新しく雇用を創出することができる、どの産業にも通ずる「ビジネス」を展開できる人材になる、育成することが介護業界のミライを救うと私は考えています。