酒井 穣(さかい・じょう)です。第28回『刑務所に高齢者が殺到!?貧困が日本人のモラルを破壊する』では、日本の社会に「刑務所>生活保護>年金>可処分所得」という現象が生まれつつある背景について考えました。

この現象を別の言葉で表現すれば、社会的モラルの崩壊です。犯罪に手を染める方が、まじめに働いて暮らしていくよりもおトクという状況は、歴史的には、人類を戦争に向かわせます。

今回は、これからさらに受給すべき人が増えることになる生活保護について考えてみます。自分には関係ないと思っていても、かなり多くの人が、遠くない未来において、生活保護を必要とする状況になります。

「年収300万円時代」が本当に来てしまった

働いても生活保護以下の収入の人が増加中!?

2003年に、経済アナリストの森永卓郎氏は「年収300万円時代が来る」という予想をしました。現在の日本の年収分布を見ると、この予想は、かなり正しかったことがわかります(現在の中央値は360万円程度)。

そんな森永卓郎氏は、今後の日本では「年収100万円時代」を経て「年収10万円時代」の出現を予想しています。

生活保護は、住んでいるところと家族構成によってかなり変化するのですが、イメージでは、年間で180万円程度(家賃代込み)です。非正社員の平均年収は170万円程度ですから、すでに「生活保護>可処分所得」という図式は、非正社員の世界では完全に顕在化しています。

「年収100万円時代」は、これまでの流れの延長線上でも発生してきそうです。

働き方改革は、余暇の時間を増やす傍らで、残業代の抑制と労働スキル獲得機会の損失という方向で「年収100万円時代」の到来を早めてしまいます。そして人工知能の影響は、三菱総合研究所の予測によれば、2030年までに740万人の雇用を奪い、代わりに、500万人の雇用を創出すると考えられています。

このとき、新たに創造される雇用は、人工知能の専門家などであることを考えると、この500万人雇用は、雇用を奪われることになる740万人の仕事とはならないでしょう。

それどころか、国内にとどまるかどうかも不明です。

とにかく、仕事を奪われることになる740万人は、今よりも賃金の安い仕事につくことになるでしょう。

生活保護受給の基準が厳しいのではない

ただ「財源がない」のである

慢性的な人材不足に悩んでいる介護業界も、雇用としては追加で100万人分程度しかありません。740万人という規模の雇用を吸収する余裕はありません。

こうなる過程で、生活保護が180万円程度を支給してくれる場合、どこかで生活保護に切り替えるという選択肢は、多くの人にとって現実的なものになるでしょう。

しかし、今の日本では、生活保護が必要ということで申請すれば生活保護が得られるわけではありません。

広く知られている通り、日本の生活保護は、窓口で追い返されることが多く、実際に受給するのはかなり大変なのです。

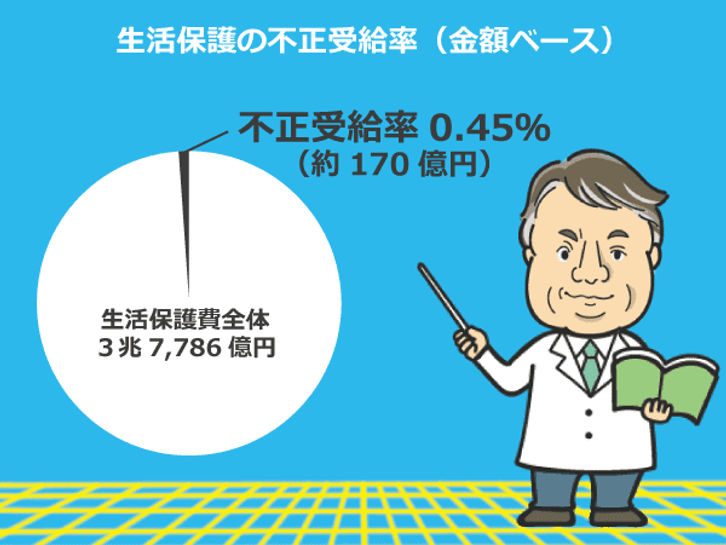

こうした状況は、不正受給のせいだと考える人もいるかもしれません。しかし、生活保護における不正受給の割合は0.4%程度にすぎません。

日本で生活保護を受けるのが大変なのは、単純に、そのための財源がないからです。自分に生活保護が必要になってから、財源を確保すべきだと叫んでも遅いのです。

ですが、人間は自分にそれが必要になるまで、その対象に関心を示さないものだったりもします。

要するに、日本で生活保護を受けるのが大変なのは、国民の多くが生活保護に関心を示さず、その財源の確保を考える議員を当選させてこなかったことが原因です。

生活保護の捕捉率は2割以下

日本は弱者に厳しい国である

生活保護を受けるべき人の何割が実際に生活保護を受けているかは捕捉率という言葉で評価されています。そして日本の捕捉率は15〜18%程度にすぎません。

日本では、生活保護が必要な人の8割以上は、生活保護を受けていないということです。ちなみに他国の捕捉率としてはドイツが65%、イギリスが47〜90%、フランスが92%といった数字になります。

民主主義国家における捕捉率は、その国の社会福祉への関心の高さによって変化するとすれば、日本は、社会的弱者に冷たい国ということになります。

生活保護が必要なのに、それが受けられないという状態は、日本では普通のことです。そうなると、生きて行くために「年収100万円時代」を受け入れざるを得ない人が増えていくことになるでしょう。

同時に、生活保護の受給額が問題視され、その金額も「年収100万円時代」に合わせて引き下げられていくはずです。

安泰とされてきた公務員の給与も、民間が減っていくのですから、今後は安泰ではありません。

当然ですが「年収100万円時代」になってしまうと、住宅ローン破綻が深刻な問題となるでしょう。

家賃収入に頼ってきたアパートのオーナーなども、入居者の確保ができなくなり、破綻するケースが増えるはずです。

そうした破綻に直面する人もまた、自己破産をしたうえで「年収100万円時代」のなかで生きていくことになります。

繰り返しになりますが、その多くは、生活保護は受けられません。

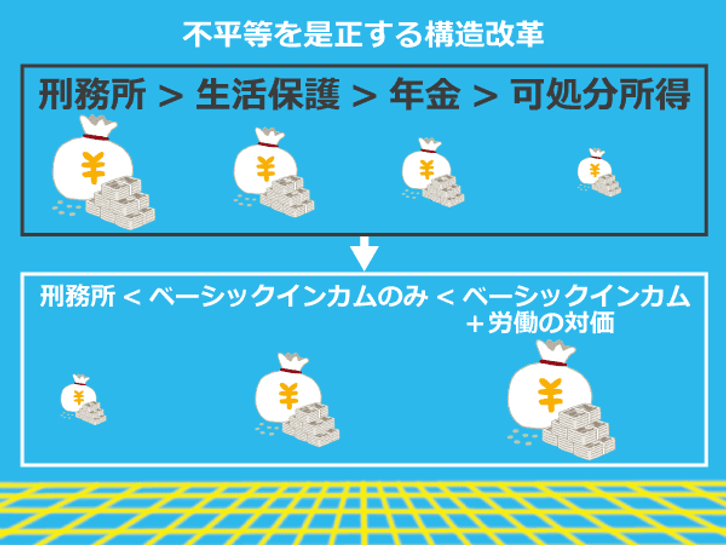

先の連載第28回で示した「刑務所>生活保護>年金>可処分所得」という図式は、一部の例外ではなく、どんどん一般化していくわけです。これはすなわち、日本の仕組み自体が破綻しており、抜本的な構造改革が求められていることを意味するでしょう。

「刑務所に入った方が良い生活を送れる」

そんな図式は変えるべきである

長年、日本に生きている人は、抜本的な構造改革など、成功するわけがないと考えているかもしれません。また、そうした人は、明治維新のように、かつての日本が抜本的な構造改革に成功したことを不思議に思っていることでしょう。

しかし「年収100万円時代」が到来し、その年収でさえ守りきれない人が増えていくなかでは、本格的な構造改革が自然発生的に求められていくと考えられます。

それは、ベーシックインカム制度への期待です。

ベーシックインカム制度にはさまざまな形態があるのですが、イメージとして、毎月7万円程度のお金が、老若男女や仕事のあるなしにかかわらず、すべての日本に暮らす人に支払われるというものです。

その代わり、既存の年金や生活保護は廃止となります。

この段階で「刑務所>生活保護>年金>可処分所得」という図式は「刑務所<ベーシックインカムのみ<ベーシックインカム+労働の対価」という方向に修正されます。

ここで重要なのは、ベーシックインカムのみの人は、絶対に、仕事をしている人の年収を上回ることはないというフェアネスです。もしかしたら、金銭に換算すれば、刑務所の方がベーシックインカムのみの暮らしよりもお金がかかるかもしれません。

しかし、労働をする必要がなく、自由というベーシックインカム制度の方が絶対的な価値は高いという意味で「刑務所<ベーシックインカムのみ<ベーシックインカム+労働の対価」という図式は堅牢です。

森永卓郎氏がいう「年収100万円時代」の後に来る「年収10万円時代」とは、こうしたベーシックインカム制度が導入された後の社会を指しています。

夫婦で毎月14万円(7万円×2)のベーシックインカムを受給しつつ、趣味に生きながら、ブログなどで年間10万円程度を稼ぐというのは、地価や物価も下がっていれば、それほど悪い生活ではないでしょう。

生きるために働く必要がなく、多くの人がアーティストとして生きるようになるのが「年収10万円時代」の特徴です。

そうした人のなかには、アーティストとしてお金を稼ぐ人も出てくるので、絶望の未来というわけでもなさそうです。

そもそも人類は、無理に働かなくても楽しく生きていける社会を夢見てきたはずです。

今、人類が直面している人工知能による大失業社会の出現は、長期的には失業率100%の未来につながっています。問題は、その移行期間はかなり長そうだということだけです。

移行期間においては、失業してしまっても生活保護が受けられなかったりして不幸になります。この、移行期間における不幸を減らすのがベーシックインカム制度なのです。

問題は、ベーシックインカム制度を導入した場合、年金や生活保護は実質的に減額されることになり、その影響で破綻する人が増えることです。また、その財源については議論が多く、現在のところは、財源が足りないという意見の方が優勢に見えます。

描けるシナリオは3つ

年収100万円時代、生産性向上、ベーシックインカム

果たして日本はそこに向かえば良いのでしょうか。現状、考えられるシナリオは3つあります。

1つは、このまま構造改革は行われず「年収100万円時代」が訪れるという、いちばんありそうな悲観シナリオです。現状のまま、少しずつ衰退していき、社会的弱者は切り捨てられていくという悲観シナリオは、その終着駅が戦争になりやすいのですが、歴史的にはもっともよくみられるものです。

出現確率としては、この悲観シナリオがもっとも可能性が高いでしょう。

個人としては、少しでも貯蓄をしつつ、海外に脱出できる状態を整えておく必要があります。しかしパスポートの保有率が25%にも満たない日本において、この準備ができるのは少数でしょう。

もう1つのシナリオは、かなりの楽観シナリオです。ここから日本の生産性が急激に向上し、個人の所得と税収が上がり、社会福祉の財源も豊かになり、生活保護を受けられる人も増えていくというものです。

この楽観シナリオが実現するには、日本から、世界で通用する新産業が登場する必要があります。この連載では、その可能性のひとつとして、高齢者産業に注目してきました。

ただ、社会福祉の財源が枯渇し、高齢者向けの産業に使われる公費がそうそう増やせないなかで、本当にそうした新産業の育成ができるのかは疑問です。

個人的にも、この楽観シナリオの実現のためにスタートアップ(株式会社リクシス)を起業していますが、道のりは容易ではありません。

そして最後のシナリオが、ベーシックインカム制度の導入という、構造改革シナリオです。

この構造改革シナリオが実現すれば、日本は国家として人類史に残る大きな転換を迎えます。その結果には、良い面だけでなく、悪い面もあるでしょう。

こうした構造改革シナリオは、楽観シナリオの限界が見えてきて、餓死する日本人が目に止まるようになり、戦争の危機が現実化するときに、現実味を帯びてきます。

しかし、そうして現実味を帯びてきたときには、日本の社会福祉財源は今よりもさらに痛んでいることは明白です。その状況で、果たしてベーシックインカムの財源が確保できるのかは、はなはだ疑問です。

どのシナリオが実現するにせよ、すべてのシナリオに共通することは、迷わず準備しておくべきでしょう。

こうした戦略の立て方を、特にシナリオ・プランニングと言います。

そして日本のシナリオ・プランニングが示しているのは、いかなるシナリオにおいても、私たちは、過去の常識では生きられないということです。

また、日本に残された最後の成長産業である高齢者産業に投資をするということも、シナリオにかかわらず、私たち自身が介護をされるときのためにも、非常に重要なことです。