酒井 穣(さかい・じょう)です。第17回「介護を稼げるビジネスに変えるには“富裕層”にターゲットを絞るべし」では、これから鮮明化していく、受けられる介護が経済力に左右されるという、貧富の格差について考えました。これは、介護事業者が悪徳だからということでは決してありません。

介護事業者とはいえ、民間の企業であり、従業員の生活を第一に守れなければ事業を継続することができません。そうした介護事業者が置かれている環境を考えると、富裕層にターゲットを絞る以外に生き残る手段が残されていないのです。

第18回となる今回は、このような環境を生み出している根本的な原因、すなわち少子化について進化論的な視点から考えてみたいと思います。果たして、少子化というのは本当に、社会で成功している政治家や官僚たちが生み出す政策によって避けられるものなのでしょうか?

生物学的な“種の絶滅”の予感!?

世界一の大木が示す争いの激しさ

みなさんは、世界一高い木について考えたことはあるでしょうか。今のところ、カリフォルニアにある高さ130mのスギ(Taxodiaceae Metasequoia sp.)が世界一高い木とされています。およそ、30階建ての高層ビルと同じ高さです。こうした木を目の前にすれば、多くの人は「自然はすごいなあ」と、ご神木を前にしたときのようにスピリチュアルな感動を得ると思います。しかし、生物学的にこれを見れば、このスギは種の絶滅を予感させるものであり、また、厳しい自然淘汰の末路を思わせる現象の象徴です。130mのスギが静かにプレゼンテーションしているのは、恐ろしい争いの結果なのです。

まず、木という存在には、どうして幹があるのでしょう。それは、太陽の光(生存のためのリソース)を巡って、他の植物との競争で勝つために必要だからです。植物は自分よりも背の高い木が出てくると、その木の影になるでしょう。そうすると、かつて得られていた太陽の光が失われます。植物が生きるために必要な光合成が妨げられ、影に生きるしかなくなった植物は、いずれ死滅してしまいます。横方向には(ほとんど)動けない木々が、より高く成長しようとするのは、厳しい生存競争に勝ち抜くための手段ということです。そう考えると、ご神木を敬う気持ちも少し薄れるかもしれません。また、地面にはいつくばる雑草が、チャレンジャーのように見えてくるかもしれません。

しかし、こうした競争に勝っている130mのスギとはいえ、楽ではありません。なぜなら、高く育つには相当な労力が必要だからです。具体的には、高くそびえる幹を持っている植物は、その頂上まで、地球の重力に逆らって水や養分を運び上げなければなりません。つまり、この苦労を背負ってもなお、太陽の光からの恩恵を受けられるところまで植物の争いは続くことになります。要するに、太陽の光は売上であり、水や養分を運び上げる苦労はコストとする経済学が、植物の世界にも存在しているということです。ここで、競争の厳しい環境で売上を最大化しやすいのが木の高さということになります。

カリフォルニアにある高さ130mのスギは、太陽の光を存分に浴びながら自分よりも背の低い木々を排除しています。そうすることで足元の養分も独り占めすることができるという、非常に優れた生存戦略をとっているのです。しかし、現在の植物が得られる最大の背の高さは(毛細管現象と蒸散力を対象とした物理的な計算から)だいたいこの130mとされています。それ以上の高さになると、地球の重力による影響の方が大きくなってしまい、水や養分の運搬コストが、太陽の光からの売上を上回ってしまい、赤字になるからです。130mのスギは、実は赤字ギリギリの状態で生きているのであって、余裕があるわけではないのです。

誰もが持つ「生き残りたい」という衝動は…

人類を大量絶滅に追い込む原動力になる?

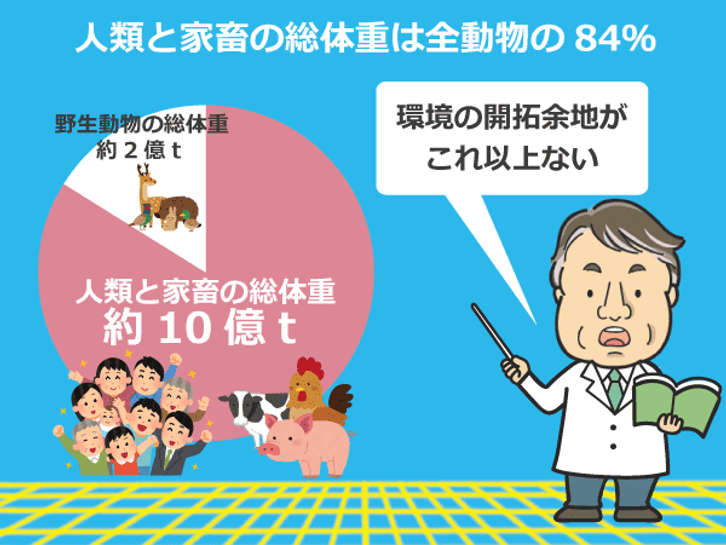

さて、この130mのスギという存在は、どこか人類社会のあり方を連想させます。これまで人類は、自然環境におけるさまざまなエネルギーを他の種よりも上手に使いこなし、他の種をことごとく駆逐してきました。連載第9回「人類の本能は高齢者福祉はおろか、史上6回目の大量絶滅を引き起こす」で指摘したように、現在の地球では第6次大量絶滅が起こっています。そしてその原因は人類です。個人的には、これは130mという植物の限界まで進化したスギが、その影になる他の植物を絶滅させていくのと同じように感じます。すでに人類とその家畜の体重の総量は、野生動物の5倍となり、全体の約84%を占めるまでになっていることは、連載第1回「弱者への自己責任の強要は間違い!?」でも指摘しました。

ここで注意したいのは、130mのスギが駆逐するのは、他の種の植物に限らないという部分です。自らの子孫でさえ、他の種と見境なく破滅させてしまいます。子孫としては、親と同じ環境にいたら生き残れないわけですから、できるだけ遠くの地で発芽するしかありません。しかし、地球の地面の面積にも限界があります。この戦略の帰結は、130mに達した木々が生い茂る地球でしょう。子孫のすべては発芽しても成長することができず、淘汰されていきます。そして、このスギは種としての終焉を迎えるのです。詩的に言えば「もっとも強大な力を得たものは、自らの力によって、その子孫たちの生存を破壊する」という感じでしょうか。

いかなる生物であっても、生きるために摂取するエネルギー(売上)と、生きるために消費するエネルギー(コスト)の収支が赤字では個体として生存できません。ですから、いかなる生物も(基本的には)個体としての利益を重視するようになっています。誰もが持っている「生き残りたい」という素直な衝動が、その種全体を破滅に導く原動力になっているわけです。別の角度から見れば、この自然な衝動によって強くなりすぎた種が勝手に絶滅することで、他の種が存続する可能性が残されます。

そうして自然は生物の多様性を維持し、さまざまな環境変化を乗り越えてきました。そう考えると、なぜ生物に寿命があるのかも理解しやすいでしょう。寿命を持たず、生きるために必要なエネルギーの摂取さえ可能であれば永遠に生きられる生物は、自らのその力によって、種を絶滅させてしまうからです。自然淘汰の結果、それぞれの生物種は、個体が生きるために必要なエネルギー量と、個体の寿命の間に、絶妙なバランスを得てきたのです(正確には、偶然そうなっている種しか自然淘汰を乗り越えられなかったということ)。

「幸福の追求を妨げられない社会」の実現は果たして?

今こそ求められる“イノベーション”

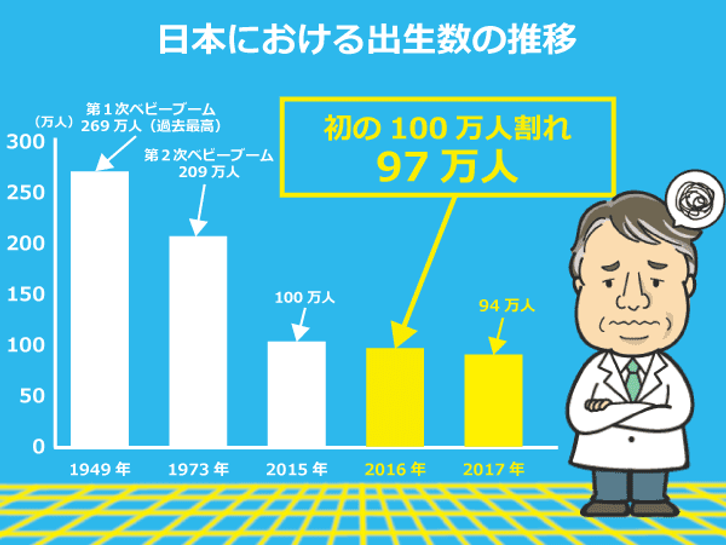

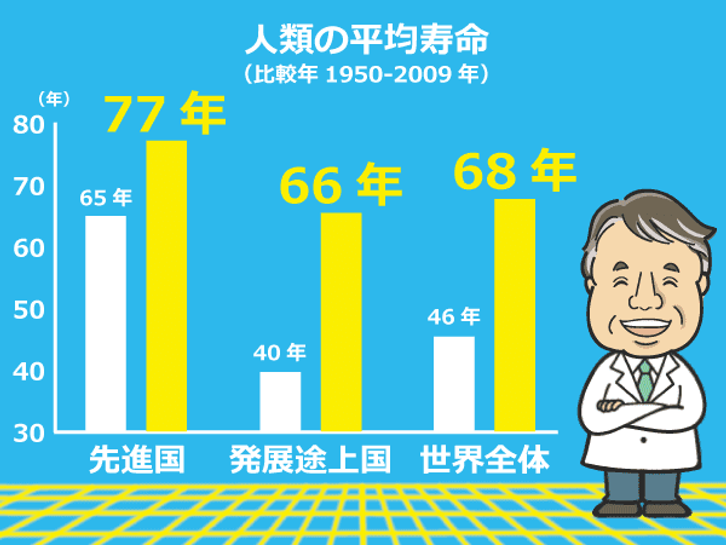

人類の平均寿命は、そろそろ限界にまで近づいてきました。それはあたかも、スギの中で130mに達する個体が増えてきたようなものです。そこで少子化という現象が見られるのは、限られた環境(系)では当然のことだと言えます。130mのスギで覆われた地球は、子孫にとって太陽の光がない世界であることは言うまでもありません。そこで(すでに高く成長している)スギたちは、会議を行っています。そこでは「もっと少ない太陽光でも生きられる生産性」と「太陽光以外の新たなエネルギー源の開発」がテーマになるでしょう。私は、人類の現代社会において、こうしたことが叫ばれている背景は、ここにあると考えています。

しかし、生物であるかぎり、自分が「生き残りたい」という自然な衝動を持っているのは仕方ないわけです。ですから、こうした議論も、すでに高く成長しているスギたちには、その実行について本気になれないはずです。課題は議論されるばかりで解決策は遅々として実行されません。すると、背の低いスギたちからは「130mに達しているスギは死ぬべきだ」という意見も出てきます。実際に「日本国籍を有する者は誰しも七十歳の誕生日から30日以内に死ななければならない」という法案の成立を描いた『七十歳死亡法案、可決』(垣谷美雨著, 幻冬舎)というフィクションが話題になったりしています。

とはいえ、こうしたフィクションを現実にすることはできません。そうしない力こそ、人類が地球最強の地位に登りつめた理由でもあります。それは、この連載を通して、私が一貫して述べてきたことでもあります。絶望の物語を描いても、フィクションとして楽しむには面白いですが、現実社会のためには意味がありません(また明らかに意味があることだけが重要なわけでもありません)。人類は、悲惨な歴史を通して、さまざまな差別と戦ってきたわけです。そうした戦いの中で、年齢による差別だけが容認されて良いはずはありません。

ここにこそ、人類のイノベーションが求められています。それは130mのスギも、発芽したばかりのスギも、等しく幸福を追求できる社会の実現です。実際に、130mのスギがまさに赤字ギリギリであるように、人類の高齢者もまた余裕があるわけではありません。誰もが、ただ「生き残りたい」という衝動に突き動かされています。このイノベーションを無理だと考える人には、人類は1969年に月に着陸することができたという事実を思い出してもらいたいです。月へは、あれから50年が過ぎた今でも、飛行機では到着できないでしょう。飛行機の改善のように、現状の改善では、イノベーションは起こらないのです。イノベーションには月という目的地が必要です。それは、誰もが幸福の追求を妨げられない社会の実現に他なりません。

構造的な解決策は“リーダーの若年化”

年齢差別?いいえ、必要悪です!

イノベーションによって人類を破滅の危機から救い出すことが求められますが、すでに130mに到達しているスギがこのイノベーションに対して本気になれないのは、生物として仕方のないことです。もちろん例外もありますが、出現確率の問題として、未来をつくるイノベーションは、背の低いスギたちが実現していくはずです。実際に、これに気づいている社会では、リーダーの若年化が進んでいるでしょう。リーダーの年齢を問うことも、残念ですが、ある種の年齢差別かもしれません。しかし、それは今の人類にはまだ越えられない壁として残しつつ、人類が滅亡してしまわないための必要悪だと思います。

その上で、さまざまな場面において、リーダーにより若い定年を設定することが一つの構造的な解決策ではないかと思います。もう、それに気づいている企業では、役職定年が当然のように導入されているでしょう。もちろん、ここで私が展開した論は、スギと人類という、まったく異なる種の話を混同した、科学とはとても呼べないものです。しかし、私たちは今の状況が非常にまずいということは実感しています。同時に、来たるべき未来のビジョンも持っていません。そうした現状において必要なのは、ある種の物語であって、科学ではないのかもしれません。