酒井 穣(さかい・じょう)です。第14回「“介護離職ゼロ”の実現には、介護人材の確保・処遇改善が必至」では、介護離職という側面から、介護業界の待遇改善について考えました。

介護業界の待遇改善がなされ、介護業界の人材不足が解消されない場合、介護離職の問題が爆発的に大きくなってしまいます。そんな、介護業界の待遇改善と介護離職の重要な関係性について解説をしています。

今回は、日本の少子高齢化と人口減少から注目されているシルバー人材活用について、基本的なことを提示しながら、その可能性と限界について考えていきたいと思います。

定年退職後の人生を充実させるには

「関係性の構築」がひとつのカギに?

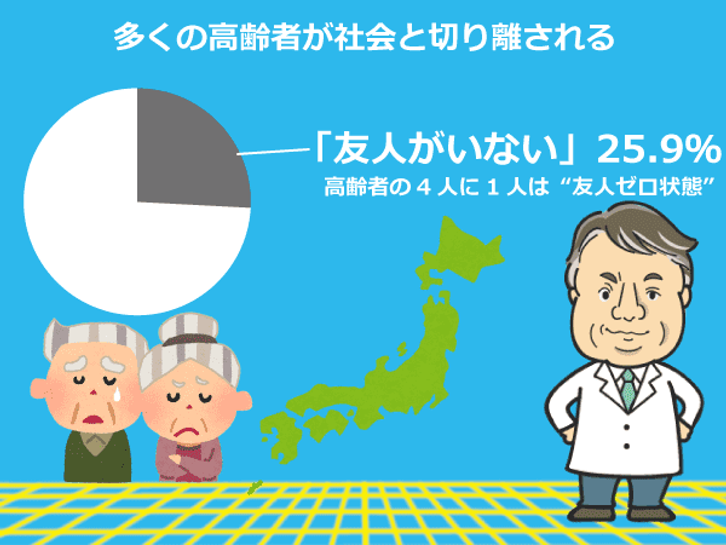

定年退職というと、一般には「毎日が日曜日」「悠々自適なシルバーライフ」「好き勝手に趣味に没頭する日々」といったイメージを持つでしょうか。しかし、現実の定年退職後というのは、もっと悲惨で、目を覆いたくなるようなものです。もちろん、ポジティブな例外も多数ありますが、現実の大多数を代表してはいません。

特に、男性は気をつけたいところです。一般に女性の場合は、仕事以外のところでも関係性をつくるのが上手で、生涯にわたって、新たな関係性の構築もしていけることがわかっています。これに対して男性は、年齢が上がるごとに関係性の構築が困難になり、定年退職後は、妻にベタベタと「まとわりつく」存在になりやすいことも指摘されているのです。

そもそも、人間にとって仕事というのは、衣食住を確保するための手段という以上の意味を持ちます。同僚や取引先との人間関係は、単なる、仕事を進めるための手段ではありません。そこに強度の違いはあったとしても、運命共同体として、仲間として、そして友人としての意味も存在していることは明白でしょう。仕事は、その人にとって社会的な居場所をつくってくれるものでもあるわけです。そして男性の場合は、この仕事上で培われた関係性だけが唯一の居場所というケースも多いのです。

しかし、定年退職すると、こうした仕事上の関係性の多くが失われます。打ち込める趣味があり、その趣味でつながっている仲間がいる人にとっては、定年退職からの引退生活は心待ちにできるものかもしれません。ただ、意外と多くの人が、仕事と趣味が一致していたり、現役時代が忙しかったりといった理由で趣味と言えるようなものを持たなかったりもします。

高齢者の多くが友人ゼロ!?

自由を楽しむことは簡単ではない!

趣味や趣味によってできた仲間の存在がない人にとって、いきなり与えられる完全な自由というのは、楽しめるのもせいぜい数ヶ月程度で、そこから先は暇を持て余すようになります。かつて、エーリッヒ・フロムは著書『自由からの逃走』の中で、自由を楽しむためには、孤独と責任を受け止めなければならないことを指摘し、それは多くの人間にとって苦痛であることを示しました。そもそも暇というのは“壁のない牢獄”のようなもので、人間の大きな苦悩のひとつに数えられるものです。

なるほど、大きな仕事のストレスは、高齢になると辛くて耐えられないという意見も理解できます。そこから解放されることには少なからず良い面もあるでしょう。しかし、これは意外と知られていないのですが、仕事から受けるストレスも、人間が元気に生きるためには必要なものなのです。大きすぎるストレス(distress)が危険であることは広く知られていますが、ストレスが少なすぎることもまた問題です。そして定年退職は、ストレスが少なすぎる状態を生み出しやすいのです。

適度なストレス(eustress)は人間の交感神経系を刺激し、判断力や行動力を高めることがわかっています。日々のストレスが極端に少なくなってしまい、ただ漠然と過ごすことは、身心を鈍らせてしまうのです。ここから介護一歩手前の状態であるフレイル(虚弱)までの距離は想像以上に短いと考えておかなければなりません。介護が必要な状態にならないためにも、適度なストレスは重要なのです。しかし定年退職は、そうした適度なストレスを受ける機会さえ奪ってしまいます。

高齢化が進む日本において、少しでも多くの高齢者が介護を必要とせず、健康で長生きしてくれることは非常に望ましいことです。その意味からしても、現在の人手不足を背景とした定年延長や定年撤廃の流れは、とても都合の良いものです。企業からすれば人手不足が解消されますし、よくよく考えれば、知識と経験の豊かな高齢者を上手に活かせたら、若手社員とは違った大きな価値を発揮してもらえる可能性もあります。

そして高齢者からしても、年金不安や社会福祉不安が増大しつつある現代において、仕事を続けながら、健康と収入を同時に増進していけたら、それは素晴らしいことではないでしょうか。また国としても、年金という形で公費を消費するばかりではなく、高齢者が自分で働いて税金を納め、働いたお金を消費することでまた税金を納めてくれる存在に変化することは、願ってもないことでしょう。まさに理想的です。

シルバー人材の活用は大歓迎だが…

高齢者の“働ける期間”が障壁になる!?

こうした背景をすべて考えてみても、現在のシルバー人材活用の社会的な流れは、大いに歓迎できるものです。ただし、この幸福な流れが長期的に持続するには2つの大きなハードルがクリアされる必要があります。1つは、高齢者が元気な状態で働ける期間の延長です。もう1つは、現在の人工知能が、どこまで人間から仕事を奪わないでいてくれるか(全体から雇用の数を減らさないでいてくれるか)という、これもまた期間の問題です。

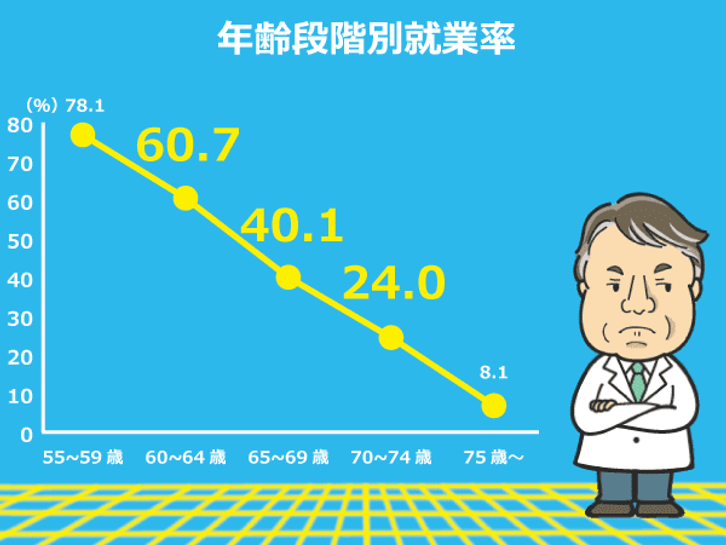

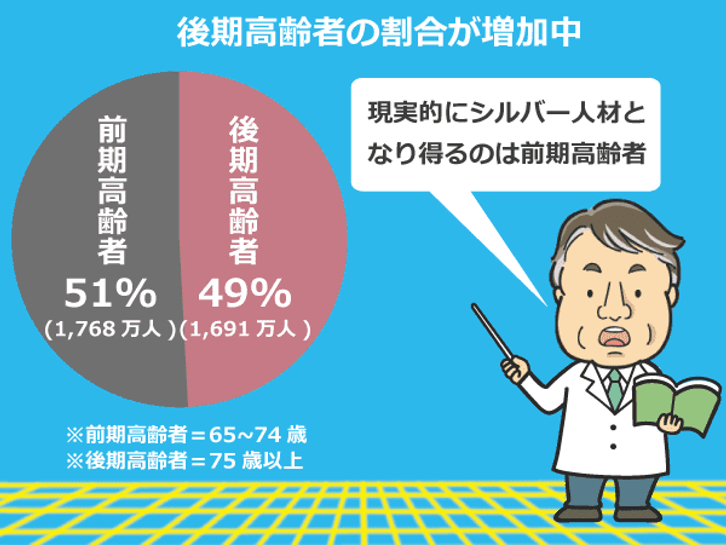

まず1つめの高齢者が元気で働ける期間(生物学的な限界)について、です。専門的には、高齢者は前期高齢者(65〜74歳)と、後期高齢者(75歳以上)に分けられています。そして今年ついに、後期高齢者の割合が、前期高齢者の割合を上回ったという話が出ているところです。統計として知っておきたいのは、前期高齢者で要介護認定されている人の割合は3%にすぎないのですが、後期高齢者になるとこれが23%まで跳ね上がるという事実です。

ここ数年、「最近の高齢者は元気だ」「アクティブシニアが市場を牽引する」「高齢者という言葉もいらない」といった言論がメディアをにぎわせてきました。しかし、ここで言う高齢者とは、一般に、前期高齢者のことです。ところが、そんな前期高齢者も、後期高齢者になると要介護になる人が急に増えるわけです。ここには、なんらかの生物学的な限界もあると考えたほうが良いでしょう。確かに過去の技術革新は、そうした生物学的な限界を打ち破ってきました。ただし、それには時間もかかるということも事実です。そして今後は、急速に前期高齢者が減って、後期高齢者が増えていくのです。

認知症に苦しむ人の割合をみても、60代後半では約2%という数字が、70代前半になると約5%で、これが70代後半になると約10%にまで上昇してしまいます。もちろん、こうした数字も、高齢者が仕事を続けられる環境があれば、改善していくかもしれません。認知症の治療法がみつかれば、気にしなくてよくなる可能性もあります。ただ、そこには限界もあるはずです。そして、そうした限界については、企業の経営者としても気になるところでしょう。高齢者と若者を比べれば、若者のほうが長く働けるという点についての疑問はないからです。

シルバー人材が人手不足を解消も…

AIが人間の職を奪っていく未来が来る

次に2つめの人工知能による雇用の縮退について、です。多くの読者も気になっているはずですが、人工知能は、人間から仕事を奪います。これには極端な悲観論と楽観論が混在しています。しかし特に日本の場合、一度雇用した人材を解雇することが極端に難しい法律が動いているため、経営者の中では、人工知能への期待が他の国よりも大きいということを知っておく必要もあります。また、人工知能の開発者たちの多くは、人工知能が人間から雇用を奪うということを(ほとんど)疑っていません。

長期的には、人工知能の台頭によって、人間は衣食住のための仕事はしなくてよい社会が到来するはずです。それでも人間はなんらかの仕事(特に創造的な仕事)をすると思いますが、そのときの仕事の多くは無報酬となる可能性があります。その代わり、衣食住もまた、人工知能によって支援されるようになり、無料かそれに近い状態で享受できる世界がやってくるでしょう。とはいえ、それは30年後の話なのか、100年後の話なのかはまったく不明です。

そうした夢のような社会が出現してくるまでは、失業率が高まるという、不幸な未来が見えています。歴史的にも、新技術が登場してから(グレートリセットの発生から)新たな社会システムが構築されるまでには数十年という時間がかかることも知られています。もちろん、これはもはや、高齢者に仕事があるかという話ではなく、私たち自身に仕事があるかという話です。

ただ、現在のシルバー人材活用の背景にあるのが人手不足であるという事実は無視できません。この人手不足が、人工知能によって解消されてしまうとき、順番として、高齢者のほうが、若手よりも先に職を失いやすいでしょう。ステレオタイプかもしれませんが、高齢者は一般に、新しい技術に適応できないということもあるでしょう。しかしそれ以上に固い事実としては、先にも述べたとおり、高齢者のほうが若手よりも働ける期間が短いということが大きく影響します。生物に寿命があることまでは変えられないので、ここは仕方のない話です。

シルバー人材の活用は時限性が高い!

真の“シルバービュレット”やいかに?

今回考えてみたとおり、シルバー人材活用には、大きな希望があることは事実です。しかしそれは長期的に持続できるような話ではなく、前期高齢者の減少、および、人工知能の台頭という2つのハードルを持ちながら、徐々に縮小していくタイプの希望です。これは日本の社会をどうするのかという保守本流の話ではなく、時限性の高いボーナスだと考えておいたほうが無難です。

可能なら、生涯にわたって働き続けられるだけの雇用が生み出される社会であってほしいものです。しかし、シルバー人材活用はシルバービュレット(一撃必殺の決定的な解決策)ではなく、期間限定のものであることは(ある程度までは)明白な未来として見えていることも忘れるべきではありません。その上で、真のシルバービュレットを求めて、介護がどうなっていくのかではなく、介護をどうしていきたいのかという主体的で建設的な議論を進めていきたいものです。