酒井穣(さかい・じょう)です。第11回「介護離職は介護者と要介護者に”負のスパイラル”をもたらす」では、拙著『ビジネスパーソンが介護離職をしてはいけないこれだけの理由』の導入部分で考えた、「自立とはなにか?」というテーマについて考察しました。

第12回となる今回は、第11回で考えた介護離職はもちろん、過去に何度か話題としている介護人材の不足の解消は、ロボット技術によって達成されるのかということについて考えてみます。

そもそも技術の発展もまた、過去に考えてきた「一般進化論」からすれば、環境に適応するように進化するものだと考えることが可能です。先に結論を言えば、社会が求めているかぎり、そして対価が支払われるかぎりにおいて技術は適応してきます。

深刻な介護人材不足

国の方針は“生産性アップ”?

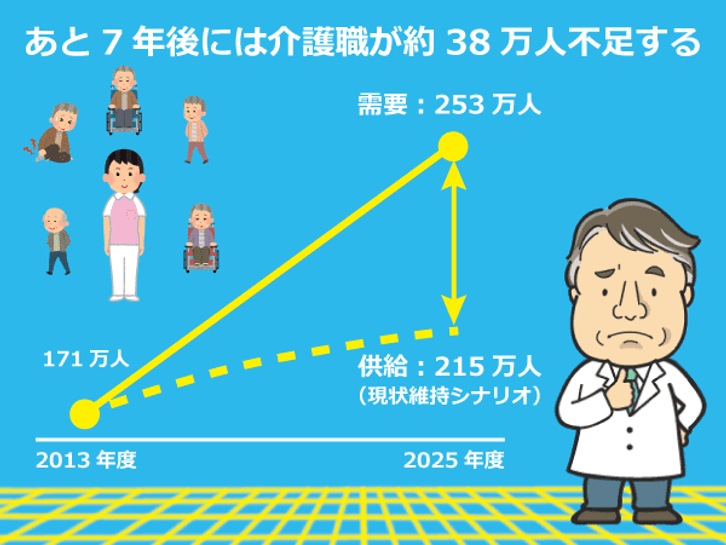

介護現場におけるロボット技術の導入は、国が多額の補助金を出したこともありホットな話題になっています。背景にあるのは介護業界の深刻な人手不足です。この人手不足を解消するには、連載第5回『介護業界は人材不足問題よりも先に、まず職員の待遇改善に着手せよ!』でも考えたとおり、介護業界の待遇改善をする以外の手はありません。

しかし、介護業界で働く人の人件費は、実質的に税金と保険料を財源とする公費です。この財源の状態が急速に改善しないかぎり、介護業界の待遇改善は不可能です。理屈では、公務員の待遇を下げて、さらに公務員の数を減らせばこれも可能です。また、介護職を公務員にすればこの問題は解決します。とはいえ、現実的には(現段階では)このような理屈はまず通りません。

そこで国は、介護職一人あたりの生産性を高めることで、より少ない人数でも介護ができるようにする方向を模索しています。これに成功すれば、より多くの要介護者を、より少ない介護職で介護できるようになり、介護職の待遇も改善できる可能性が高まるからです。企業で言えば、より高い売上を、より少ない人数で達成すれば、一人あたりの待遇も改善できるのと同じです。

国が“介護”にロボット技術を導入することに取り組み始めたのは2013年度からです。そして、2015年度には補正予算として52億円を計上しました。ひとくちにロボット技術といっても、助成の対象となるのは、介護職が体に装着するような補助技術、リフトなどの移乗支援技術やセンサー技術など、多岐に渡ります。「介護職の生産性向上に資する技術であれば支援する」という国の目指す姿勢が明確になっています。

とはいえ、介護現場の声を聞いていると「まだまだ、実際に使えるものは少ない」という印象です。ただ、技術の発展とはそういうもので、いずれは優れた技術が出てくることは明白です。投資家にとっては「どの企業が勝ち残るのか」は問題ですが、社会全体としては「どこが勝っても良いので、とにかく早く使える技術が実現されてほしい」というのが本音でしょう。

ロボット技術で介護負担は減るが…

介護ロボットの議論はカオス化

進化論における自然淘汰という視点で考えると、とにかく介護業界におけるロボット技術の応用に大きな資金を流すことが重要です。その資金が大きければ大きいほど多くの企業が参入し、生存競争を繰り広げます。その競争が激しければ激しいほどに、優れた企業が生まれるという、まさに適者生存ということですね。その意味で、2013年度からの国の動きは正しいものと判断できます。

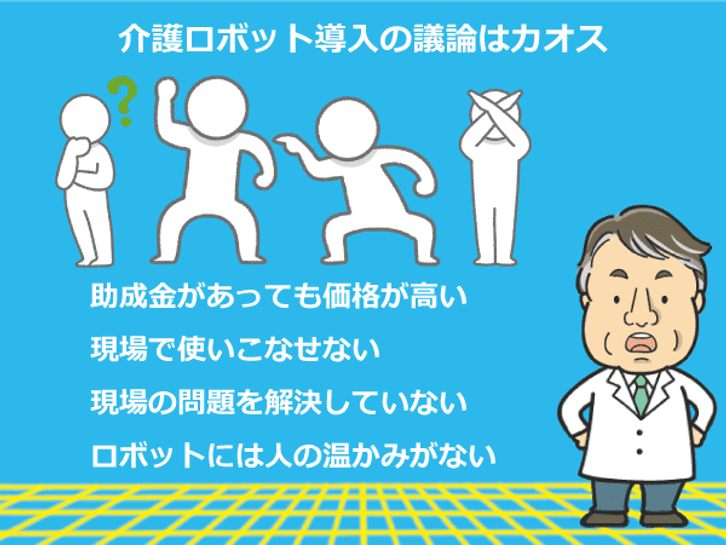

とはいえ今現在に目を向けると

- 助成金があってもロボットが高い

- 現場でロボットが使いこなせない

- そもそもロボットが現場の問題を解決していない

といった問題が多く発生しており、なかなかにカオスです。果てには「ロボットではなく、人間の温かみが大事」といった、明後日の方向の議論まで生まれています。いろいろな誤解も多いので、私自身も関わっている、現在開発中のロボット技術の実例を1つ取り上げながら考えてみたいと思います。

株式会社abaという、さまざまな賞を受賞しているベンチャー企業があります。このベンチャー企業では、おむつ交換のタイミングを正確に測定するための排泄センサー技術(特許取得済)によって、介護業界の生産性向上を目指しています。もともとは学生ベンチャーだったのですが、現在はさまざまな投資家や企業と連携して着実に成果をあげつつあります。外国からの注目も集めており、視察なども受けています。まずは、以下の動画をご覧ください。

この動画を見れば明らかですが、「ロボットではなく、人間の温かみが大事」といった意見は議論すべきポイントがズレています。介護のすべてをロボットが行うことになるのは数十年後といった、ずっと未来の話です。現代のロボット技術は、あくまでも現場で働く人のサポートをすることで生産性の向上を狙っているにすぎません。そしてそれが介護職の待遇改善にもつながります。

しかもこの株式会社abaの技術は、介護施設の日常の生産性を飛躍的に高めるだけでなく、特に夜間対応を楽にさせます。介護施設における夜間対応は本当に大変で、離職の直接の原因にもなりやすい問題です。ただでさえ人材が確保できない介護業界で、夜間対応を進んでやりたいと考える人も少ないのです。もちろん介護施設だけでなく、一般の家庭における在宅介護でも、こうしたロボット技術があれば、介護の負担が減らせるのは明らかです。

もちろん、いずれはロボットが人間に代わって判断に関わるようなことも出てくるかもしれません。そうした未来に備えて「ロボット倫理学」という領域も活性化してきてはいます。ただ、今のところ介護業界におけるロボット技術は人間による介護を前提としており、ロボットへの判断の丸投げはその対象にはほとんどなっていません。まだロボットにはできないことに対して「こうすべきだ」というのは時期尚早でしょう。

むしろ問題は、先に取り上げた株式会社abaのようなベンチャー企業がまだまだ日本には足りないことです。これは、介護業界に投資する企業も、投資家も、そして起業家も足りていないことを意味します。しかし日本は世界に先駆けて高齢化しているのですから、こうした介護に応用されるロボット技術は日本から世界に発信していきたいものです。そしていずれは、介護を日本の輸出産業にまで高めていくことが、日本の未来を明るくすると信じています。

日本の希望は介護業界にしかない

日本にとってチャンスのときだ!

では、どうして介護業界に投資する企業も、投資家も、そして起業家も足りないのでしょう。その理由にはさまざまなことが考えられるのですが、私がもっとも大きいと考えているのが、一般社会における介護に関する経験と知識の欠如です。これは意外と大きな問題なので、少し詳しく述べておきたいと思います。特に、介護業界との関わりのない人にこそ、認識してもらいたいところです。

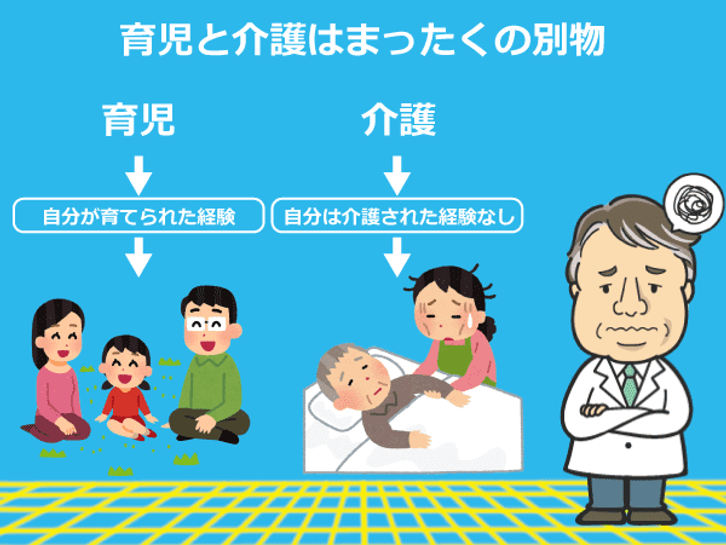

まず、今の日本の社会では、表面的にはやっていること(オムツ替え、食事の補助、散歩など)が似ているせいか、育児と介護は「なんとなく同じようなもの」として捉えられています。しかし育児と介護はまったく異なるものです。特にその最大の違いは、育児の前提には「自分が育てられた経験と知識」があるのに対して、介護の前提には「自分が介護された経験と知識」がまったくないということです。

子供を育てることになった場合、過去に自分が育てられた経験と知識から、さまざまな対策を考えることが可能です。しかし誰かを介護することになった場合、私たちは、自分が介護について何の経験も知識も持っていないことに愕然とするのです。育児については、子供がいない人でもそれぞれに一家言あるもの。しかし介護については、それに関わったことのない人は何の価値観も持っていないことが普通なのです。

つまり、介護業界に投資する企業も、投資家も、そして起業家も足りないのは、多くの人が介護に関する経験と知識を持たないからです。自分ごととして考えることはもちろん、「できれば近寄りたくない世界」とさえ考えられている節があります。ここが、同じヘルスケアでも医療とは異なるところです。医療は、程度の差はあれ多くの人が「自分が医療サービスを受けた経験と知識」があるからでしょう。

しかし、ヘルスケアという視点でみたとき、日本は医療の世界での競争にはすでに負けてしまっています。医療にはグローバル企業が何社も参入しており、これから日本で医療分野において起業したとしても世界的な企業にまで成長することは難しいでしょう。しかし介護であれば、まだ十分にチャンスがあります。その理由はやはり、世界的に見ても「自分が介護された経験と知識」というのは多くの人に欠落しているからだと考えられます。

これは、日本にとって本当にチャンスなのです。しかし同時に、越えなければならない壁が大きいのも事実です。それは「自分が介護された経験と知識」がなくても、つまり何も知らない状態であっても、介護業界に新規参入する人が増えていかなければならないことを意味します。

もちろん普通はそうしたことはできないものです。しかし、もはや止められない少子高齢化を考えたとき、日本の希望は介護業界にしかないとも言えます。

介護ロボット技術の導入の成功は

日本の名誉ある地位を築く

私は、介護業界の人材不足を直接的に埋める人材として、子供たちを育成することには反対です。それは、待遇の悪い環境で厳しい労働をする人を増やしてしまうだけになってしまうからです。そうではなく、介護業界における将来の起業家を育てるという目線での教育を増やしていかなければなりません。実際に介護を体験したり、より関心を高めたりしながら、日本を長期的に、そして良い意味で“介護大国”にしていく必要があります。

介護現場におけるロボット技術の導入というのは、日本にとっては明治維新にも匹敵する大事件だと考えています。これに成功するとき、日本は次の100年も世界において名誉ある地位を得ることができるでしょう。しかしこれに失敗するとき、日本は、世界中のどこの国よりも先にむなしく沈没していくばかりの極端な弱者になります。ですから、介護現場におけるロボット技術の導入についてはその是非ではなく、その成果を問うような方向に変化していくべきなのです。