18年にわたるお母様の介護を綴られた『いつでも母と』(小学館)を読ませていただきました。お母様が亡くなられた翌日から始まるんですね。

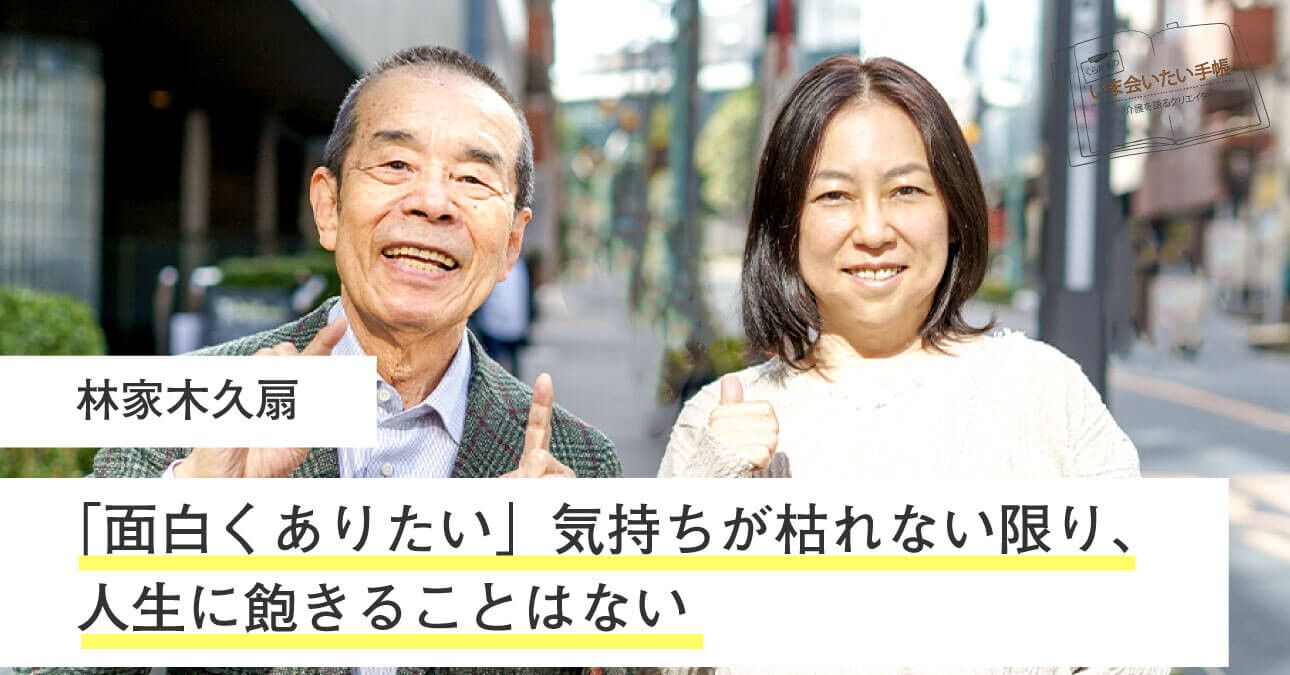

今回のゲストは小説家の山口恵以子さん。「食堂のおばちゃん」作家として知られる山口さんは、二人三脚で生きてきた最愛のお母様の介護体験を経て、2019年に自宅で看取りました。その時の体験を『いつでも母と』に綴っています。山口さんの創作活動をずっと支え続けてきたお母様。在宅介護をするうえでどんなことがあったのか。漫画家くらたまと語り合いました。

- 構成:みんなの介護

「私と母は六十年も同じ屋根の下で暮らし、二人三脚でやってきた。住む場所があの世とこの世に分かれたとしても、私と母の二人三脚はこれからも続いていく。そう思えてならない」。2019年1月18日、山口恵以子さんは最愛の母・絢子さんを自宅で看取った(享年91歳)。絢子さんに認知症の症状が出始めてから18年間にわたる日々を振り返るメモワール。いつか直面するかもしれない親の介護や大切な人との別れ。目の前にいる人との時間を改めて大切に思い、突然来る「その時」を受け止めるためのエッセイ集。

あれほど病院嫌いな人を病院で死なせるわけにいかない

くらたま

くらたま 山口

山口はい。母は2019年1月18日の早朝に自宅で亡くなりました。91歳でした。人間は大事なことも忘れてしまう生きものなので、やっぱり時が経つと母との日々も徐々に忘れていってしまうだろうなと思ったんですね。

でも、記録として書いていけば、かなりフレッシュな形でいろんなことが残せる。それに書くことによってモヤモヤしていた感情の輪郭がはっきりしました。その意味でもいい機会をいただいたなと思っています。

信頼できる在宅医療の先生に出会えたこともあって、亡くなる前年から自宅療養を選びました。私が最期まで寄り添って手を握って、母は少しも苦しまず、眠るように逝きました。

母はもともと病院が大嫌いだったので、入院先で「もう助からない」と言われた時に、「あれほど病院嫌いな人を病院で死なせるわけにいかない」と思ったんです。

くらたま

くらたまそういう関係性は素晴らしいですね。お母様との絆がすごいなと思って…。私、そういうのが母との間にないんです。父との間にはもっとないけど(苦笑)。

山口

山口ある意味、母と私は癒着していて、共依存関係にありました。結局、人間はご縁と相性なんですよね。母と私は、血液型も星座も四柱推命でも相性がいいんです。運命だったんだろうなと思います。

人間関係って、全部足すと「10」になるようにできていると思うんです。親との相性が悪い女性は、いい伴侶やいい仕事仲間、友人とか「親」以外の人間関係で「10」になる。私の場合は母との関係だけで「10」なんですね。

43回もお見合いしたのに、うまくいかなかったのは、母との依存関係の結果だろうなと思います。

母はもうこの世にいない。私の理性はその事実を受け容れているが、感性は違う。まだ母が身近にいるような気がしてならない。

(『いつでも母と』P13より引用)

くらたま

くらたまでも、ご自宅での介護は、おつらくはなかったんですか?

山口

山口もちろん、局面ごとにはいろいろありましたよ。出かける間際にトイレを汚されて怒ったりとかはしょっちゅうでした。でも、幸いなことに私たちは相性が良かったので介護もできたんだと思うんです。

それに、母は徘徊をしなかったので、家にいても大丈夫でした。

私には2人の兄がいて、上の兄は今も同居しているんですが、2番目の兄は夫婦で老人福祉施設を運営しています。その兄が「徘徊が始まったら絶対に家族じゃ無理だから、施設に入れて」と言っていました。

母はもともと天然ボケで、何ごとも悲観しない人でした。最期まで明るかったことも、助かりましたね。人間、明るいほうがやっぱり勝ちですよ。

くらたま

くらたまお母さまが明るいのは幸いですね。うちは父が暗いんで、周囲も大変です…(苦笑)。

自分が認知症と自覚しちゃうと、耐えられない方っていますよ。

山口

山口いますよね。でも、「去年できたことができなくなった」とか、「こんなこともできないなんて…」と落ち込むことは、うちの母はなかったんです。

くらたま

くらたまそれはすごいですね!

山口

山口上の兄は病気と怪我をしてから一緒に住んでいるんですが、 母にとって兄は「専属運転手」であり、私という「お付き女中」もいて、「ママ第一」にしてきました。ワガママに過ごせたのも幸せだったと思います。

「食堂のおばちゃん」による在宅医療のススメ

山口

山口そして、素晴らしいお医者さまにご縁があったことも良かったですね。

ケアマネジャーさんの紹介で2018年2月から在宅医療をお願いした江戸川区のしろひげ在宅診療所院長の山中光茂先生と、スタッフの皆さんにとても良くしていただいたんです。在宅医療はあまり知られていませんが、もっと広まってほしいです。

くらたま

くらたま在宅医療って、私も良く知らないです。

山口

山口入院はしないで自宅で過ごして、定期的にお医者さまや看護師さんに来ていただくんですが、母と私にとってはとても良かったです。

家には猫たちもいるし、私が隣で寝ているから、夜中に目が覚めても安心だったと思います。介護ベッドを低くして、隣に私もマットを敷いて寝ていました。

病院は独りきりです。家なら夜中に目が覚めた母に声をかけてあげられます。亡くなる少し前に、「いつもママのそばにいるから大丈夫よ」と伝えたら、「うれしいよ…」と言ってくれました。それが最後の言葉でしたね。

くらたま

くらたまお母さまは本当に幸せな最期を迎えられたんですね。

山口

山口あとは、母の要介護度が上がって、介護保険で使えるサービスが増えたことも良かったです。

要介護4や5だと、国民年金の範囲で定期的にヘルパーさんや訪問看護師さんに来てもらえて、お風呂に入れてもらえて、訪問医の先生にも週に1度は来てもらえます。

これなら、たとえ仲が悪くてもおうちで療養生活を送れますよ(笑)。

くらたま

くらたまでも、まだまだ自宅で看取る方は少ないですよね?私は人生で訪問医に出会ったことがないです。

在宅医療は、東京以外でもあるんですか?

山口

山口有名なのは岐阜の小笠原文雄先生で、『なんとめでたいご臨終』(小学館)という本も出されていますけど、ほかにもいらっしゃると思いますよ。

くらたま

くらたまなるほど。お話を聞いていると、もし自分に介護が必要になったら在宅医療を利用してみたくなりますね。

母はいつでも私の味方だった

くらたま

くらたまそれにしても、18年も介護をされながら執筆されてきたのは大変だったと思います。

山口

山口執筆を続けてこられたのは、母親が「この子は物語を書いて生きていくだろう」と信じてくれていたからです。

くらたま

くらたまなかなかできることじゃないですね。

山口

山口私は小さい頃から漫画をよく描いていました。絶対に大学在学中に新人賞を取って少女漫画家としてデビューすると決めて、あちこちに応募しましたが全然ダメでした。

大学4年の時、新しく創刊される女性漫画誌があるというので持ち込んだら、そこの編集長が会ってくださったんです。

そうしたら、「話は面白いが、絵があまりにもヘタ。これではどうしようもない」って言われたんですね。

くらたま

くらたまうわあ…。

山口

山口それで、私が「では原作を書かせてもらえませんか?」って聞いたら、「少年漫画ではあるけど少女漫画では難しい」と。

くらたま

くらたますごくわかります…。

山口

山口では、「これから私が絵を勉強すればいいか?」と聞くと、それもダメだというんです。

「少女漫画の世界は瑞々しい少女の感性が求められる。ハタチを過ぎたらもうオバサンなんだよ」とね。

くらたま

くらたまほんとそうだ(笑)。

山口

山口「あなたは既にオバサンで、これから絵の学校を出たらバアサンだ。少女漫画は14.15歳で絵のうまい女の子が一番。ストーリーは編集者も助けてあげられるけど、絵は助けてあげられない」と言われました。

「ふざけんな、バカ野郎!」って思いません?

くらたま

くらたま思います(笑)。でも、確かに少女漫画ってそういうところがありますよね。

山口

山口私が好きな少女漫画は、『ベルサイユのばら』や『ポーの一族』『エロイカより愛をこめて』『アラベスク』などです。

あの華麗な世界に魅了されたのは、怒涛のようなストーリー性ですよ。当時の少女漫画は本当にレベルが高くて、物語が素晴らしい。あの頃の作家さんたちはみんな30代でした。

くらたま

くらたまいま挙げられたラインアップの方々はそうですね。

山口

山口それで、仕方なく帰って母に報告したんです。

「だから、漫画家なんてバカなこと言ってないで就職しなさい」って言われるかと思ったら、「そいつはバカだ。あんたの才能をわかってない」って言ってくれた。

「この人は親バカを通り越してバカ親だな」と思いましたね(笑)。

くらたま

くらたまお母さまはわかってくださったんですね。

山口

山口母は若い頃に声楽家を目指していたんですが、扁桃腺を傷めてあきらめたんです。

だから、自分に才能がなくてあきらめるなら仕方ないけど、「もう歳だから」とか「結婚したから」とかの理由であきらめると後悔すると言われました。

お見合いの時も同じでしたね。何度も失敗して、だんだん心が折れそうになって、妥協しそうになった時もありましたが、母はずっと私の味方でした。

もし母が背中を押してくれていたら結婚していたと思うんですけど、内心は結婚させたくなかったんでしょうね。

「やめちゃいなよ、そんなもん」と母が言うから、こっちも「そうだよね」ってね(笑)。

恒産なきものは恒心なし

くらたま

くらたまそっちの背中を押してくれたんですね(笑)。娘さんをずっと手元に置きたかったのかな。

そのあとで「食堂のおばちゃん」に?

山口

山口そうですね。2002年、44歳でした。新聞の求人広告で「丸シン(丸の内新聞事業協同組合)」の調理補助パートの募集に応募して採用されました。大きな新聞販売所です。

もともと母は年齢より若々しく見えるし、料理も上手だったのですが、2000年の6月に父が急死してから、急速に衰えだしました。それまでしっかりしていたのに3年で別人のようになってしまったんです。

それまでの「私を守ってくれる頼りになる人」から、「私が守ってあげないと生きていけない人」になってしまいました。

丸シンで働く前は派遣社員として働きながらテレビの2時間ドラマなどのプロットを執筆していたんですが、仕事は不安定だし、母はどんどんおかしくなるんで、とても不安な日々でした。でも、丸シンのおかげで生活が安定したんです。

くらたま

くらたま働いている間は、お母さまはおひとり?

山口

山口そうです。ただ、私は早番勤務で朝6時から11時の5時間の勤務でしたから、仕事と介護の両立ができました。主任になってからも14時までです。しかも時給1,500円で、ボーナスと年休もありました。

くらたま

くらたまボーナスも出るの?

山口

山口はい。新聞の求人広告って、普通は書かれている条件のうち2つくらいはウソなんですけど、丸シンはすべての条件が守られていましたし、調理師免許もいりませんでした。

月に20日間勤務で年休もあるんで、とりあえず生活費には困らなくなりましたね。さらに、給料日と土日祝日が重なると前倒しで振り込まれるんです。産業医もいて、年1回の無料の健康診断も受けられました。

くらたま

くらたますごいですね(笑)。

山口

山口パートでも正社員と同じく60歳定年なので、「これで60歳まで仕事を探さなくて済むんだ」とすごく安心して、執筆に集中できるようになりました。午前中は働いて、午後は母の世話や執筆、製作プロダクションの打ち合わせの時間にも充てられます。

やっぱり、精神的に安定してないと、創作活動は難しいですね。

くらたま

くらたまおっしゃるとおりだわ。生活の安定、本当に大事ですね。安定していないと、いろんなことがブレてしまいます。

私も20代のころ安定してない時に間違った選択をしそうになりました。変な男と結婚しそうになったりとか(笑)。

山口

山口当時、学校で勉強した孟子の「恒産なきものは恒心なし」という言葉が心に浸透しましたよ。定まった財産や職業がなければ、定まった正しい心を持つことができないという意味ですね。

くらたま

くらたま大人になってから、まさにその通りになったというわけですね(笑)。

山口

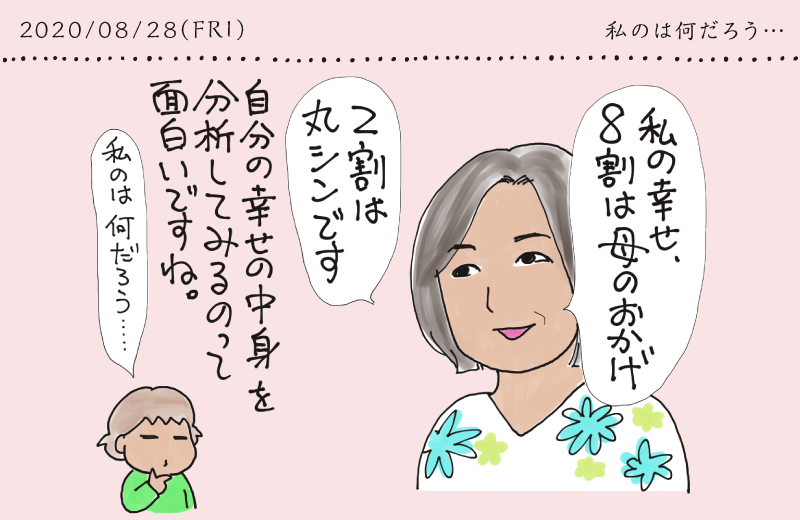

山口はい。私の幸せの8割は母のおかげで、2割は丸シンのおかげです。

生活も安定しましたし、丸シンで勤めていなかったら「食堂のおばちゃんが文学賞をとった」と注目されることもなかったかなと思います。

…私の幸せは母あればこそだ…(中略)…それはひとえに母が私の全てを受容し、愛し、成功を信じてくれたからだ。母以外の誰にそんな真似ができるだろう。

(『いつでも母と』P173-174より引用)

くらたま

くらたまそれで小説を書かれるようになって、松本清張賞を受賞されたんですよね。

山口

山口やはり脚本も若いうちでないと難しいと思っていたら、2005年に加藤廣さんが75歳で『信長の棺』でデビューされたんです。40代半ばの私でも小説なら目はあるかなと思ってシフトしました。

ただ、私は漫画で挫折して脚本に行って、脚本で挫折したから小説に行ったとは思ってないです。形式は違っても、私の中の「物語を作りたい」という思いは、一本の糸でつながっているんです。

目標は「丈夫で長生き、突然死」

くらたま

くらたまお母様がお亡くなりになって「寂しい」という気持ちはありますか?

山口

山口不思議と寂しいという気持ちはありません。遺骨を今も母の部屋に安置して、一緒に暮らしているからかもしれませんね。

それに、いまは73歳の「要介護2」の兄と、3匹の家庭内暴力の激しい猫たちの世話をしています。この家族たちを送り出さないと、死ぬに死ねませんね。

くらたま

くらたま確かに、寂しいと言ってる場合じゃなさそうですね。

山口

山口兄はいまのところは食事やトイレ、入浴などは一人でできるので、身体的な介助はいらないんです。でも、将来的におむつは替えられないですね。

仕事ならできると思うんですけど、「私の兄」とか思うと…。

くらたま

くらたまそれを聞いてちょっとほっとします。私も、母ならまだしも父となると難しいと思います。

山口

山口ただ、私は母の介護をしましたけど、私には誰もいないので、ちょっと考えないといけないかなとは思っています。

基本的には自分の頭で考えて自分の足で歩く。目標は「丈夫で長生き、突然死」です。

一番は仕事をしていてペンを置いた瞬間に「うっ」となったらいいですよね…(笑)。

今の私は昔ほど死に恐怖感がない。年を取って、大好きだった人と猫がすでにあの世に行ってしまったせいだろう。別世界というよりより地続きの感覚だ。だから、ある程度納得できる年齢になって亡くなるのは、見送る側に悲しみだけでなく、想い出とか懐かしさとか、プラスの感情も残せるような気がする

(『いつでも母と』P280より引用)

- 撮影:荻山 拓也

山口恵以子

1958年、東京都江戸川区生まれ。小説家。早稲田大学文学部卒業。会社勤めのかたわら松竹シナリオ研究所で学び、脚本家を目指してプロットライターとして活動。その後、丸の内新聞事業協同組合の社員食堂に勤務しながら小説を執筆し、2007年『邪剣始末』で作家デビュー。2013年、『月下上海』で第20回松本清張賞を受賞。『食堂のおばちゃん』『婚活食堂』シリーズのほか、『風待心中』『毒母ですが、なにか』『食堂メッシタ』『夜の塩』など著書多数。