ほんのちょっとずつの前進にも涙が出る。

それはスパルタなリハビリ病棟のおかげ

ボクは6年前のある日突然「クモ膜下出血」という病気を発症した。「もう助からない」。そういわれて広島からも妹が駆けつけた。それが2回の手術の末、奇跡的に目を覚ますことになる。「一生、目を覚まさないかもしれない」から「目を覚ましても、いままでのご主人だと思わないでください。記憶は多分ないです。」へ。植物人間?寝たきり?記憶喪失?自分ではなにもできない。食事は二度と口からは食べられない。次から次へとその時の最悪な場合を告げられる。

頭のてっぺんからも鼻からもおなかからも腕からも足からも管がつながれていた。頭は水頭症の手術もして、いまでも額の皮膚の下に管がみえる。頭のてっぺんからの管は身体の中を通って胃に穴を開けて余分なミズを流し続けているらしい。フランケンシュタインだ。

病院で、生かしてもらっている時代が1年も続いた。急性期の大学病院から回復期のリハビリ病院へ。急性期の大学病院のソーシャルワーカーも身内の医者も療養型の病院を勧めたらしい。

まあ、その頃は胃ろうもしていたし、喉にも穴を開けて痰をとっていた。意識もしっかりしていない。ようやく生きていたのだ。それを受け入れてくれるところは限られている。それにそんなに回復も期待できない。それならばゆっくり過ごせるところを。そういう提案だった。

「熱海にいいところがありますよ」。そういわれて「え?そんな遠いところに?」と、家族は我に返ったという。「もっとよくなるはずですから、いっぱいリハビリをしてくれるところを探してください」と、かなり無謀なお願いをした。「『この家族いったい何を考えてるんだ?』。そう思われてるに違いないよ。」いまでは笑い話だけれど、「普通はそうじゃないですよ」というよくわからない敵に向かって家族は戦っていたらしい。

「もっとよくなるはずだから」のリハビリ病院に行ったボクはもちろん劣等生でなにもできない。やる気なんてない。でもスパルタなリハビリ病院に入ったので、嫌でも毎日リハビリは続く。

家族もリハビリにできるだけ付き合う。食堂で自分で食べるというのもリハビリのひとつで、もちろん最後のひとりになってしまうので食べることが苦痛になる。家族と当直の看護師さんと面会時間ギリギリまで食べて、はみがきもする。うがいもできない。どうやるのかも思い出せない。「パパ、ペッってやるんだよ」と言われても思い出せない。

疲れ果てて居眠りをしながら毎日毎日繰り返す。やっぱり無理だったのかな?と家族も自信をなくしたと言う。するとそれが3ヵ月も経つと、できなかったうがいができてくる。涙が出たと聞く。ほんのちょっとずつちょっとだけ前進しているのが嬉しかったと、その頃の家族の記録には書かれている。

家に帰ってからのリハビリは試行錯誤。

何千回、何万回の繰り返しで

ようやくできるようになる

ここから家に帰るか、施設で生活するか選択をするそうだが、これまた奇跡的に家に帰ってきて現在に至っている。家族が家に帰ることを選択したのにはいろいろな理由があったに違いないが、帰ってこなかったら、いまのボクはなかっただろう。

記憶も、昔のことは覚えているけれど、最近のことは朝のご飯だって自信がない。

左半身は麻痺が残り、歩くこと立つことはもとより寝返りも自分ではうてない。しゃべることも苦手。トイレにだって行けない。ほとんどなにもできないのだから家族は大変だったに違いない。その頃は、申し訳ないと思う余裕もない。

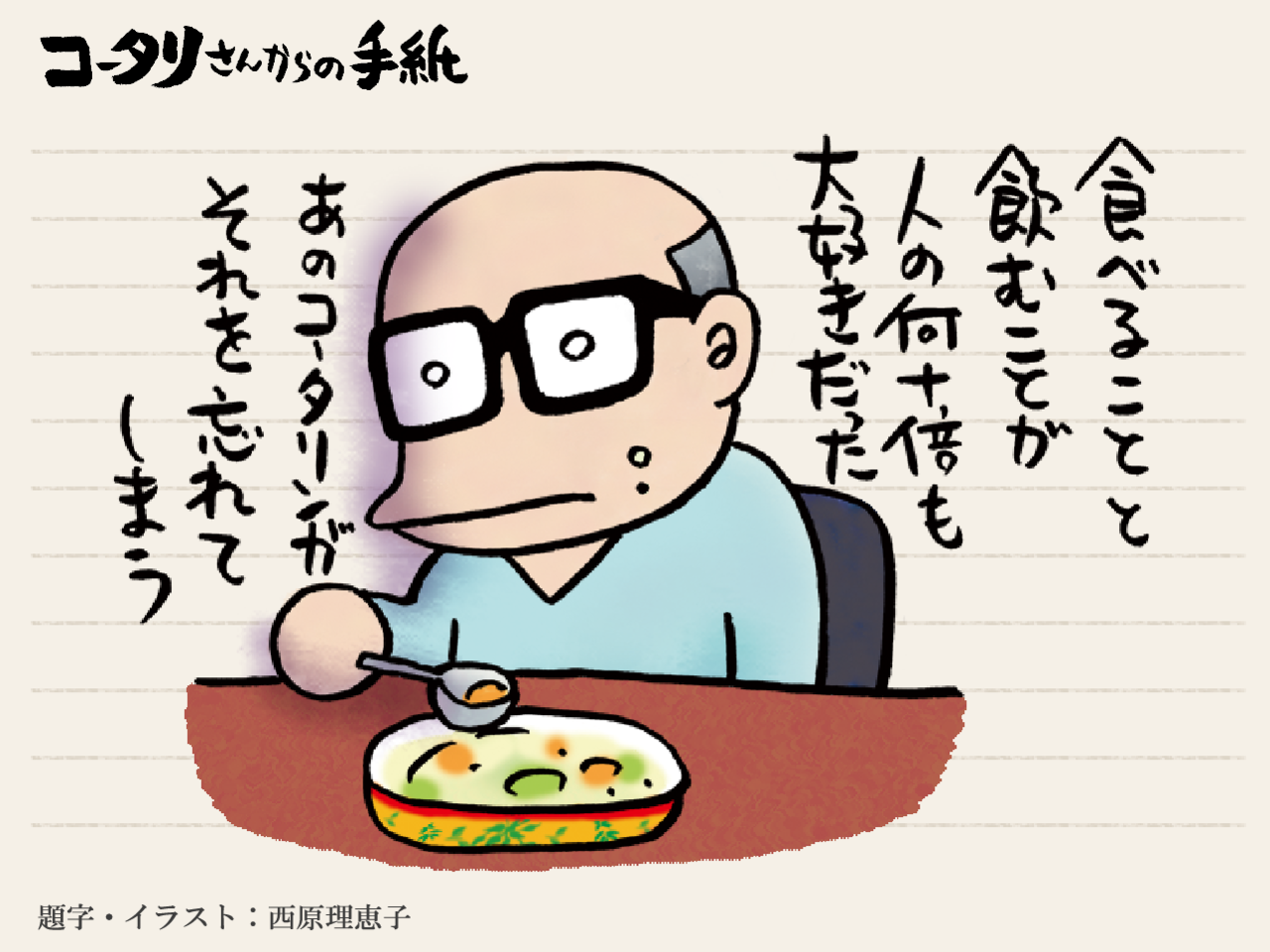

家に帰ってからのリハビリは試行錯誤。毎日毎日繰り返す。スプーンを手に口にもっていくことができない。手が止まる。「あれ?どうやるんだっけ?」。本当にわからなくなる。それを家族がボクの手の下に手を添えて上にあげる。ボクのスプーンを持った手が口もとまで行きやっと食べることができる。何度かはそれを覚えていて食べることができるが、なんかの拍子にまた忘れる。するとまた手を添えてくれる。何千回やったことだろう。残念ながら自分では覚えていないのだけど、そうやってようやく食べることを思い出す。一事が万事そうである。何千回、何万回の繰り返しでようやくできるようになる。

でも、こうして書くことはそんな訓練もなく割と早いうちからできた。いまの自分が思っていることをそのときに書く。それの繰り返しで、書いたことを読み返して自分の新しい記憶がうまれる。

認知症になりかけの高齢者も、

言いようのない不安に

駆りたてられているのでは

発症前の記憶は鮮明だ。6年前からの記憶は新しく上書きされた記憶である。実はさきほど書いた病歴だってほとんど覚えていなかった。「人の記憶なんてだいたいからして曖昧だ。ちょっと忘れたってたいしたことはない」。そう思って心を保つ。

最初は支離滅裂なことを書いていたらしい。いまでもたまに意味不明のことも書いたりする。だから本当は心配で心配で、自分がそこにいないんじゃないかとさえ思う。きっと認知症になりかけの高齢者もこんな不安に駆られているんじゃないかと思う。「忘れてなんかいない」。そう言い聞かせて、それを隠そうと怒る。そう思う。けれど、ボクの場合は怒るという感情はあまり湧かない。無性に悲しくなる。

たとえば、夜中に目が覚めて真っ暗な天井を見つめていると、どこにいるか、いつなんだかもわからなくて怖くなる。そして悲しくなる。でも、朝になってまた目が覚めると大抵の場合そんな夜中の出来事は忘れていて、新しい1日が始まる。忘れるっていうのはそんないいこともある。最近は忘れないで覚えていることも多くなった。それはそれで怖くなる。覚えていられない自分と覚えていられる自分のどっちがいいかわからない。