みんなの介護アンケート

本人が一番不安で、困っている

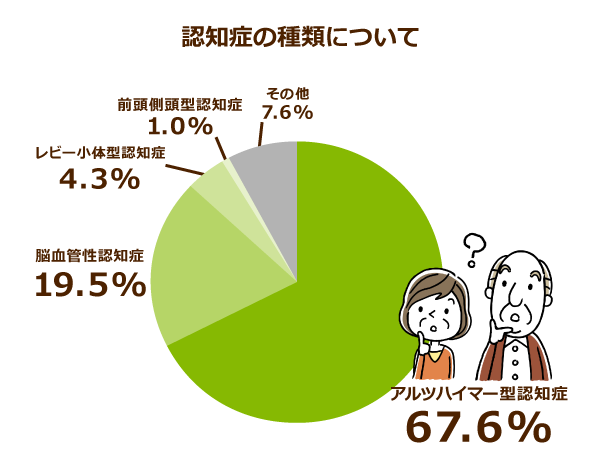

認知症のなかでも発症確率が高いのは、「アルツハイマー型認知症」です。

アルツハイマー病は、記憶を司る海馬や側頭葉を中心に神経細胞が死滅をすることを原因とする病気で、記憶など多くの認知機能障害をともないます。

人の名前が思い出せない、普段自分が使うものの場所が思い出せないという初期症状から始まり、やがて進行すると一緒に暮らす家族の名前や顔が思い出せない、直前に食事をとったかどうか思い出せない、などとなっていきます。

こうした症状について、家族が不安に思うのは当然ですが、実は高齢者自身がもっとも傷つき、ショックを受けています。

自身の症状が受け入れられず、落ち込みがちになったり、家族に八つ当たりするように怒りっぽくなったりなど、性格に変化が現れたように見えるのです。

みんなが接し方で気をつけているポイントTOP3

認知症の高齢者に接する際、みなさんはどのような点に気をつけているのでしょうか。

いくつか実例をご紹介しましょう。

尊厳を損なわないようにする

アルツハイマー型の認知症でも、最初から重度であることはなく、またご本人の人格や性格が変わってしまうこというわけではないのです。

そのため、できなかったこと、忘れてしまったことを怒って責めたり、雑な対応をしてご本人の自尊心を気づけないように、注意が必要です。

症状が出て一番不安なのはご本人ですし、自信を失って症状の進行が加速してしまっては、さらにご家族も心配ですよね。

発症前と同じように接していては、できないときのギャップが埋まらないので、ご家族や周りの人も「認知症である」という認識は持っていなくてはいけませんが、ひとりの人間として誠意ある対応を忘れないようにしましょう。

2.良い感情を残すようにする

介護者が認知症高齢者に対し、高圧的で厳しい言葉遣いや態度を示したとします。

すると高齢者本人は、「なぜ怒られたのか」という物事の事実関係は忘れる一方で、「怒られた」というネガティブな感情だけが残ります。

認知症は、記憶能力は衰えていますが、感情の機能はいままでと同じように働いているからです。

まずは、認知症高齢者の気持ちを理解して、受け入れることが大切です。例えば、介護者には意味のない言動だとしても、認知症高齢者にとっては意味のある言動だったりするもの。

そうした理由を見つけ、理解を示していくことができれば理想的です。

褒めたり、感謝したり、相槌をうったり、本人の言動に対して受け入れる姿勢を見せましょう。

また、「バリデーション」や「ユマニチュード」に代表されるような、スキンシップやアイコンタクトも効果的です。

3.わかりやすく話す

脳の機能が低下している認知症の高齢者に対しては、ゆっくりと、わかりやすく話すことを心がけてみましょう。

会話は脳の活性化につながり、認知機能を良い方向へ促します。積極的に声をかけたいですね。

話しかける際は、ひとつのことをシンプルに伝えることがコツです。

たとえば、「食事中に手が汚れたかもしれないから、手を洗いましょうね」と伝えると、「食事」「汚れ」「手を洗う」と、センテンスが3つあるので、認知症高齢者にとっては理解が困難です。

この場合伝えるのは、「手を洗いましょうね」のみを伝えるようにしましょう。

信頼関係を得ることが大切

認知症高齢者と介護者の間で大切なのは、信頼関係です。

認知症を発症した際、もっとも戸惑い、不安に思うのは、認知症高齢者自身です。

心の中では「うまくできないのは恥ずかしい」「いろいろと言うと、家族の手を煩わせるのではないか」と、考えているもの。

その一方で、助けを望んでいるのも事実です。

助けてほしいけれど、言えない。しかも、家族から強い口調で怒られる…といった状況が続くと、不安や恐怖、ストレスが重なり、その結果として怒りっぽくなったり、厳格や幻聴などの妄想となって現れることがあります。

その点、介護者との信頼関係が築けている場合はどうでしょう。

頼れる存在として家族がいることで、わがままになる場合もあるかもしれませんが、認知症高齢者のストレスは軽減されるはずです。

具体的なコミュニケーション方法は?

| 認知症の種類 | 男女比 | 初期症状 | 症状の特徴 |

|---|---|---|---|

| アルツハイマー型 認知症 |

女性に多い |

|

|

| 血管性認知症 | 男性に多い |

|

|

| レビー小体型 認知症 |

|

|

物忘れをしたとき

アルツハイマー型認知症の中期でよくある症状に、ごはんを今、食べたばかりなのに、忘れてしまうということがあります。

大事なのは、「もう食べたでしょ!」と事実を伝えて本人を否定することではなく、どうやって本人に納得してもらえるかを考えて、伝えることです。

きちんと記憶が残らなくなってきているので、食べたものはすぐに忘れてしまうかもしれませんが、団らんが楽しいという幸福感についての記憶や感覚が残るかもしれません。

忘れてしまうことにがっかりしないで、その時その時を楽しく過ごしてもらえるかを考えてみましょう。

もの盗られ妄想があるとき

忘れやすくなるので、大切なものやお金を大事にしまい、そのまま忘れてしまい、「誰かに盗られたかもしれない」と疑うことがあります。

こんなときは一緒に探してみましょう。

もし他の人が見つけると、盗んだ犯人ではないかと逆に疑われてしまうので、ご本人に見つけてもらうように導いて、見つかってよかったと一緒に喜びましょう。

今日が何日かわからないとき

「今日は何日か」という質問を1日に何度もすることは、どこなのかが不安ということが背景にあります。

ご家族の方も毎回聞かれて、寛大な対応を取れないこともあります。

そんなときは、部屋の壁に大きな日めくりカレンダーをかけておいて、少し手間かもしれませんが、一緒にカレンダーを確認して日にちを確認しましょう。

人物誤認をするとき

一緒に暮らしているご家族の方に対して、認知症の方から「あなたはどちら様ですか」と事あるごとに聞かれるのは、ショックでしょう。

認知症になると、新しい記憶から消えてしまうので仕方のないことです。

同じように両親や兄弟、友人などに間違われることも、または恨みを持った人が現れたと、誤認してしまうこともあります。

言い争うと余計にこじれてしまうので、一回ご本人の前から姿を消し、少し時間を置いてから戻ってきて、「毎日家に帰ってきている人だ」と認識してもらうよう工夫をしてみましょう。

徘徊するとき

認知症の方で、定年したにもかかわらず通勤しようとしたり、勝手に外に出てしまうことがあります。

一緒に出掛けて、気が済んだら自宅に戻るというのが理想ですが、いつも付き添うわけにもいきません。

一人で出かけてしまうことがよくあるのならば、名刺や名札をポケットに入れるか、首にホルダーを下げて、帰り路がわからなくなったときに備えておきましょう。

また、よく行く場所があるならば、一人で歩いている姿を見たら、教えてもらうように先にお願いしておくのも大切です。

暴行・暴言があるとき

認知症を発症すると、性格一変して、急に怒りっぽくなることがあります。

その原因は感情をコントロールする能力が低下していることなのです。

自分の思いを上手に伝えることが難しくなり、もどかしい気持ちや焦りがさらに追い打ちをかけていることもあります、ご家族の方も感情的になるとより、ヒートアップしてしまいます。

時間を置いてからもう一度対処してみるなど、あれこれやってみても効果がないときは、専門医のところで診察してもらいましょう。

誤った接し方で症状が悪化する場合も

認知症高齢者と接する際、誤った接し方をしてしまうと、症状が悪化してしまうこともあります。

介護者も、これまでの本人との違いに戸惑い、そうした動揺が本人にとって否定的な言動に現れることがあるはず。

そうした、誤った接し方について知ることも大切です。

否定をしない

認知症の症状として、記憶力は低下しますが、羞恥心やプライドなどの感情については、発症前と変わらず持っています。

だからこそ、本人の言動について否定的に返答しないように意識したいところです。

たとえば、社会人である介護者に「今日はもう宿題やったの?」と話しかけたとしても、「何言っているの?僕は会社員で宿題なんかないよ」などと否定せず、「うん、やったよ」と、本人の時代設定に合わせて答えてみましょう。

また、細かい指摘は逆効果。

たとえば、介護者が「1日に何度も洗濯機回さないでって、いつも言っているでしょう」と言ったところで、本人は「ちゃんとやっているのに、なぜ小言を言われるのか」と不満を募らせるだけなのです。

認知症の方に対してやってはいけないことの基本事項に、「叱らない」があります。

それは、前述した通り、「なぜ叱られたか」よりも、「叱られて嫌だった」という不快な感情だけが残ってしまうからです。

そうした不快感が募ることにより、行動に異常がみられたり、妄想が悪化するなど、症状が進行する恐れがあります。

ストレスを与えない

認知症の高齢者に対する接し方について、NG事項が多いように思う介護者もいるはずです。

介護者も感情を持つ人間です。

こうも「じゃあどうすればいいのか」と投げ出してしまいたくもなります。

そうして、無視や放置してしまうこともあるかもしれませんが、それもNGなのです。

無視や放置は、孤独感につながり、ストレスが募ってしまうからです。

本人のペースにあわせる

認知症の方も、症状や性格などは人それぞれ。

大切なのは、高齢者本人のペースに合わせること。

本人のペースや気持ちに反して、無理に訓練をさせたり、部屋の模様替えをするなど、急激な環境の変化はストレスとなります。

また、普段の生活において、「これもできないのか」など、ネガティブなことばかりが目について、ときには人格否定のような口調になってしまいがちですが、「できること」を探すことを心がけたいところ。

本人が好きなことや得意なことをやってもらえば、自信も持ってもらえるはず。

大切なのは、いかにリラックスして過ごせるかどうかなのです。

介護者もストレス発散をして抱え込まない

在宅で介護はしていると、休みがなく、気づけば介護だけにかかりっきりになってしまうご家族も少なくありません。

介護は家族だけで抱える問題ではありません。

専門家であるケアマネージャーに相談することもできますし、介護教室や動画などで専門家から学ぶ方法もあります。

日々の介護以外に、訪問介護、デイサービスやデイケア、ショートステイの利用も可能です。

こうしたサービスを使って、介護するご家族も一時的休止(レスパイト)で自分の時間を作り、休息する時間を確保しましょう。

映画を見に行ったり、普段、介護をしていると行けないカフェに行ったり、自分の時間を定期的につくるだけでも、リフレッシュになります。

一番大切なのは、認知症のご本人を支えるご家族が笑顔で過ごしていることなので、適度にストレスを発散していきましょう。

どうしたら円滑にことが運ぶかを重視する

認知症高齢者のネガティブな部分ばかりが目につき、叱ったり否定すると、さらに本人はストレスを募らせ、症状が悪化し、さらに介護者の苛立ちを高める…という、悪循環に陥りがちな、認知症の方と介護者の関係性。

そうならないために必要なことは、「記憶できない症状」であることと、「感情は発症前と同じようにある」ということをまず理解することです。

記憶できないのだから、本人の言動を正誤で判断するのではなく、「どうしたらより物事が円滑に進むか」を意識していきましょう。

するとそこに信頼関係が生まれ、悪循環から脱することができるはずです。