みんなの介護アンケート

高齢者にとっての食事とは「健康維持」

老若男女問わず、食事がもたらす役割といえば、「空腹を満たすこと」や、「栄養摂取」「健康維持」などが挙げられます。

高齢になると疾病予防や重症化予防も重要です。

加齢によって食事量は低下する傾向に

高齢になると食欲が減少し、食事量が減る傾向にある、というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、それはなぜなのでしょうか。

その理由のひとつに、身体機能低下があげられます。

脳には「摂食中枢」と「満腹中枢」という食に関するセンサーがあり、空腹感や満腹感を感じるのは、ここからの信号によるものです。

中でも「満腹中枢」は咀嚼が刺激となり働きますが、咀嚼能力が低下する高齢者は、満腹中枢へ信号が送りにくい状態になるのです。

同様に、若い人は体を動かしてエネルギー消費を促すことにより、脳へ空腹信号が送られますが、エネルギー消費量の少ない高齢者は、空腹信号が送られないというわけです。

また、唾液や消化酵素の減少により、消化がしにくくなるという面もあります。

このような加齢による脳や体の衰えが、食欲低下につながるのです。

食事量の低下には低栄養のリスクがある

高齢者の食欲低下がもたらす症状のひとつに、「低栄養」があります。

食事量が減ったり食事内容が偏ることで、栄養状態が低くなる「低栄養」は、主に生活するうえで体を動かす際に必要なエネルギーや血肉、骨を作るたんぱく質が不足していることを指します。

「低栄養」になるのは、食欲低下だけが原因ではありません。脳を動かすことによる糖質不足で気力が衰えることもあります。

また、生活習慣病などの疾病、ストレスやうつ、不安などの精神的要因、または、孤食や貧困、自立度の低下などの環境的要因も原因になり得るとされています。

低栄養になると、筋肉量や筋力が低下し、骨格筋量が減少します。さらに、免疫力も低下し、感染症へのリスクが増えるのです。

加齢により咀嚼力が弱まり、むせやすくなること。のどの渇きや味覚に疎くなる。

腸の働きが弱まるなどの体の変化が、低栄養の要因となるのです。

低栄養は筋力・筋量の低下を招き、咀嚼・嚥下の低下、ひいては食事量の低下など負のスパイラルにつながることもあります。そうならないためにも日頃から予防することが大切です。

高齢者の食事についてみんなが気をつけていることは?

1位:味

匂いや味を感じにくくなることへの工夫

一般的に匂いを感じるセンサーは50代から徐々に低下が始まり、年を重ねていくと匂いがわかりづらくなったりします。

また味覚も鈍っていきます。

舌で感じる味覚には、5種類の基本味があります。

年をとっても「甘味」を感じる能力は衰えることがありませんが、「塩味」「酸味」「苦味」を感じる能力は、徐々に低下していきます。

また、高齢者の方は、舌の味覚機能を部分的に失う傾向が高く、治療が必要な味覚障害に発展する可能性もあります。

また、服用中の薬が原因で味が感じにくいことがあります。

料理の味付けはそのままで香辛料を増やしたり、味を感じにくい料理に香味野菜を加えたりすることで、美味しく食べられるようになります。

2位:栄養バランス

不足しがちな栄養素を補う工夫

近年はロカボや低糖質ブームで高齢者も栄養不足が目立ちます。

脂質には必須脂肪酸という必ず外部から取らないといけない脂肪酸が3種類ありますが、不足して皮膚疾患などの症状につながることもあります。

以下の4つは特に意識して摂りたい栄養素です。

まずは体を作る大切なたんぱく質。

不足すると筋肉が落ちてしまうので、健康への影響が心配ですね。

たんぱく質は大豆や豚肉に多く含まれます。

次に、ビタミンの中でも特に不足しがちなビタミンD。

ビタミンDは、カルシウムの吸収を助けて骨を強化してくれる栄養素です。魚介類、きのこ類に多く含まれているので、積極的に食べてほしいですね。

なお、ビタミンDは紫外線を浴びないと活性化できないので、ビタミンDの含まれた食材だけを食べてもカルシウムの吸収にはつながらないので注意してください。

さらに高齢者の悩みで多い骨粗鬆症や貧血を防ぐ効果があるのはミネラルです。

ミネラルの中でもカルシウムや鉄分、亜鉛、カリウムなどが不足しがちです。

ミネラルを多く含む海藻類は、さっぱりとした酢の物にすると食べやすいでしょう。

亜鉛はたんぱく質代謝に必要な栄養素です。味覚を感じる舌の味蕾などは新陳代謝が速いので亜鉛不足は味覚障害に発展します。亜鉛を強化するだけで味覚が戻るケースもあります。

最後にちょっと摂るのが難しい食物繊維です。

繊維質の食べ物は、咀嚼する力が落ちてくる高齢者は、食べるのを避ける傾向にあります。

食物繊維は緑黄色野菜やゴボウに含まれるので、小さく切るなど調理方法を工夫して食べていただきたいですね。水溶性食物繊維であれば海藻や果物にも豊富に含まれています。

盛り付けを工夫したり器をいつも使っているのと変えたり、視覚を利用して健康的な食事を心がけてください。

3位:減塩

生活習慣病・認知症を予防する工夫

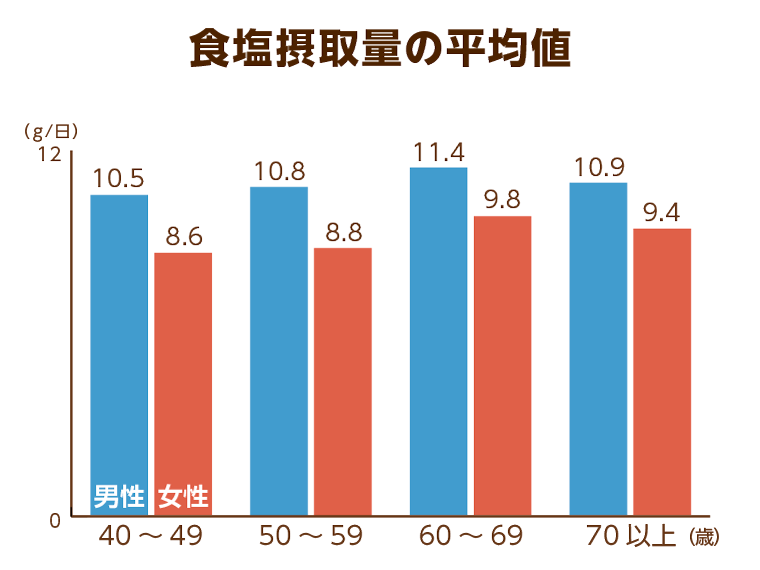

高齢者の方は味覚が鈍ると、濃い味付けを好むようになり、塩分を多く摂ってしまいがちです。

高齢者の塩分摂取量は1日6グラムが適切とされていて、塩分を多く摂りすぎると高血圧になる可能性がありますし、また心筋梗塞・心不全などにつながることもあります。

また、脳梗塞と関係性がある認知症を発症するリスクも潜んでいます。

古くから使われている調味料、醤油や味噌などには塩が多く含まれています。

徐々に減塩をすることで、薄味に慣れてみてはいかがでしょうか。

調味料を減らすなどの減塩は定着しにくいと言われています。そのため、加工食品(ハム、ウインナー、かまぼこ、ちくわ、佃煮、漬物など)をできるだけ避けるようにしてみましょう。

病気のリスクを上げないよう、塩分は適切な量を摂るよう心がけましょう。

4位:食感

噛む力・飲み込む力が低下することへの工夫

高齢者にとって食べにくい食材を、食べやすく調理するには、いくつかのポイントがあります。

- 肉や野菜、穀物類などは、1口大の大きさに切ることを心がける。

- 歯で噛みきれない肉は、叩いて筋を柔らかくする。

- 野菜は歯ぐきでつぶせるくらいの柔らかさになるまで、加熱する。

- 葉野菜は、葉先を使用するのがおすすめ。

- 食材は、舌と上アゴで潰せるくらいの柔らかさになるまで加熱する。

- 食材をミキサーにかけ、なめらかにするのもおすすめです。

- 固めることで、飲み込みやすさを促します。片栗粉やゼラチンを使用することも視野に入れる。

- 野菜は歯ぐきでつぶせるくらいの柔らかさになるまで、加熱する。

また、咽頭科の医師や歯科医師や言語聴覚士、管理栄養士などの専門職に相談することも選択肢の一つです。

5位:食事の時間

生活リズムを整えるための工夫

高齢者にとって、朝・昼・夜の3食は、食べる楽しみや生きがいとして大切です。

しかし、それ以上に体内の消化酵素やホルモン分泌を促すなどの働きがあるという点で欠かせないものです。

また、決まった時間に3食を摂ることで、生活リズムの基礎が形成され、良質な睡眠や起床につながるのです。

高齢者が食べやすい食品・食べにくい食品

高齢者は、加齢や病気によって食べ物を噛む力、飲み込む力が弱くなります。

危険な誤嚥性肺炎や窒息などのリスクを減らすため、高齢者にとっての食べやすい食品、食べにくい食品を考えてみましょう。

高齢者が食べやすいもの

高齢者が食べやすい食品には条件があります。おかゆ状やプリン状、ゼリー状などの、やわらかいものがそれに当たります。

具体的には、お粥、パンがゆ、煮込みうどん、プリン、ムース、卵豆腐、茶碗蒸し、ゼリー、水羊羹、煮こごりなどが挙げられます。

これらは、加齢によって歯がなくなった高齢者にとっても舌や歯ぐきで潰せる柔らかさであることが食べやすさの理由です。

また、調理過程で卵や牛乳使用することでたんぱく質も確保でき、口溶けがよく口内に残らず安全です。

上記に加えて、ミンチ状、マッシュ状、ポタージュ状、ネクター状なども高齢者が食べやすい食事となります。

| 特徴 | 食品例 |

|---|---|

| おかゆ状 | おかゆ、パンがゆ |

| 乳化 | ヨーグルト、アイスクリーム |

| 柔らかい | 歯茎で潰せる柔らかさの食事 |

| ネクター状 | ピーチネクター、ミキサーした果物、 各種ピューレ |

| とろみ | とろろいも、シチュー、ポタージュ |

| ゼリー状 | 水羊羹、ゼリー、煮こごり |

| プリン状 | ムース、卵豆腐、プリン |

| ミンチ状 | 肉団子、ハンバーグ、つみれ |

なお、嚥下の場合は食塊形成(喉を通過できるような形状に口で処理すること)が必要になります。そのため、処理の難しいゼリーやミンチは注意が必要です。

高齢者が食べにくい食事

対照的に、食べにくい食事はどんなものでしょうか。

まず、パンやゆで卵の黄身など、口内の水分を吸収する恐れのある、パサパサしているもの。

そして、海苔やワカメ、もなかなどの薄くて上アゴに貼りつきやすいもの。

さらに、焼き魚やそぼろ、芋類など、口内でボロボロと崩れやすいもの。

また、味噌汁などのさらさらとした液状のものは、のどへ勢いよく滑ることでむせやすくなります。

| 特徴 | 食品例 |

|---|---|

| 硬い | 肉、きゅうり、りんご、柿 |

| 繊維質 | ごぼう、ふき、たけのこ、れんこん |

| スポンジ状 | がんも、はんぺん、高野豆腐、凍り豆腐 |

| 酸味 | 酢の物、レモン |

| 弾性 | パン、こんにゃく、タコ、イカ |

| 薄い | ハム、薄切り肉、かまぼこ、のり |

| パラパラ、 ボロボロ |

チャーハン、ひき肉、おから |

| 水分 | お茶、水、味噌汁 |

食欲低下を改善する食事づくりのポイントは?

食事作りにおいてひと工夫することで、高齢者が安全に、美味しく食べることが可能です。具体例を紹介していきます。

食欲低下を改善する工夫

高齢者の食欲を高めるためには、そうすれは良いのでしょうか。

まず、環境を整えることから始めることも、ひとつの手です。

孤食ではなく2人以上で食事をする。

テレビをつけたままの食べるのをやめ、食事に合う落ち着いた音楽を流す。

これらは、集中力を促すことに役立ちます。

また、料理を作っている様子を高齢者に見せることで、料理中の音や匂いが五感に刺激を与え、食欲につながることも。

余裕があれば、盛り付けにも一工夫できれば十分。

大皿にたくさんの量を盛るよりも、いくつかの皿に小分けにすることで、料理に対する圧迫感が減るといいます。

「食欲がなく、あまりに食べないから、栄養が取れているのか心配」という心境に陥り、高齢者へ食事を無理やり食べさせたくなる気持ちも湧き上がるのではないでしょうか。

しかし、周囲のそうした強制的な思いにより、高齢者にとって「食べなければ」という強迫観念につながることもあるので注意しましょう。

高齢者にとって、日々の生活のうえで「楽しみ」とされている食事です。

そんな「楽しみ」を奪うのは本望ではありません。

無理強いはせずに見守り、高齢者の様子を理解していくことが大事なのです。

在宅介護での食事介助は誤嚥に注意

正しい姿勢で食事する

誤嚥の防止など、安全面を考慮する際、食事介助が大きな役割を担います。

まずは高齢者に、「正しい姿勢」で食べることを意識してもらいましょう。

座って食べる場合は、床に足がつき、安定感を感じることができるようにします。

ベッド上で食べる場合は、30度ほど上半身を起こし、首を少しだけ曲げてもらいます。

そして、背中と後頭部が直線になると食べにくいので、なだらかに隆起するよう、背中と首の間にやわらかいクッションなどを挟むと良いかもしれません。

正しい姿勢で食事する

そして食事中は、意識がはっきりしているかをチェックしましょう。

意識がはっきりとしていないと、誤嚥を招きます。

意識状態に違和感を覚えたら大きな声で話しかけるなどして、様子を見てください。

口腔内の健康維持が大切

口内の健康維持は、介護予防にもつながると言います。

しっかりと噛んで食べることにより、脳や体への刺激となり、細胞の活性化を促し、認知症や寝たきりの予防になるのです。

とはいえ、歯がなかったり、入れ歯が合わずに食事中に不快感を覚えているなど、口内環境がよくない高齢者も多いのが実情。

さらに、加齢による唾液分泌低下は口内の不衛生に繋がり、口内細菌が増える原因となることも。

そうした細菌とともに食事を誤嚥してしまうと、「誤嚥性肺炎」になることがあるのです。

口内健康を維持するためには、定期的な歯科検診をはじめ、日常的に行ううがいや歯磨き、入れ歯の手入れなどが大切です。

また高齢者の多くは口腔内乾燥、唾液不足も咀嚼・嚥下に影響するので、唾液腺マッサージもおすすめです。