みんなの介護アンケート

要介護者の服薬で気をつけたい「服薬トラブル」とは?

高齢になると身体のどこかに不調がでるものです。そのため、毎日たくさんの薬を飲んでいる方も少なくありません。

慢性疾患を抱えている場合が多く、一度薬が処方されるとずっと使用し続ける必要がある人が多いです。そのため、処方薬の数や量は病気の数だけ増えていきます。

そんな薬をめぐるトラブルが後を絶ちません。誤飲や飲み忘れはもとより、複数の薬を飲むことで体調を崩すケースもあります。

今回は薬のトラブルについてご紹介します。

誤嚥・誤飲の危険

高齢者のなかには服薬を嫌がる方がいらっしゃいます。これはもしかすると薬を飲み込むのがつらくて拒否しているのかもしれません。

一般成人はどんな薬でも苦労することなく飲み込める人が多いです。しかし、高齢になると錠剤は大きすぎても小さすぎても飲み込みづらくなり、粉薬はむせて飲み込めないという人もいます。

うまく飲み込めなくて薬が長く口のなかに残ると不快ですから、それが原因で拒否している可能性もあります。

また、加齢のために飲み込む力が弱くなっている場合もあります。飲み込む力が弱まっている状態のことを飲み込む力が弱まることを「嚥下機能障害」と言いますが、嚥下機能障害の状態は誤嚥するリスクが高まります。

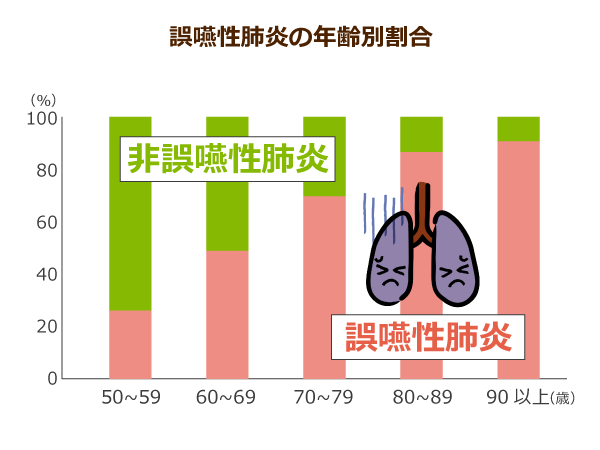

誤嚥とは、食べ物などがうまく飲み込めずに気管に入ってしまうことです。このときに細菌も一緒に気管に入って肺まで到達し、誤嚥性肺炎を引き起こすことがあります。

誤嚥性肺炎は高齢者の死因の上位に入る病気ですから、たかが薬の誤嚥と思わず、しっかり見守ることが大切です。

飲み忘れや飲み間違い

色や形など、見た目が同じような薬の飲み間違えは、認知機能の低下した人や、視力が衰えた高齢者によくあるトラブルです。また、カプセルや錠剤を包装シートから出さずに、そのまま飲み込んでしまう事故も起こっています。

本人は飲み間違えたことに気づかず、腹痛になって病院へ行ってはじめてわかることも少なくありません。万が一、薬を飲み間違えたときは、すぐに処方された病院や薬局に相談しましょう。

副作用による転倒・ふらつき

一般的に高齢になると薬が身体のなかに長く留まったり、蓄積されやすくなったりする傾向があるため、薬による副作用が現れすくなります。高齢者の副作用は重症化しやすいので注意が必要です。

また、副作用の影響でふらついたり、転倒したりしてケガをすることも考えられます。

高齢者は骨がもろくなっている傾向があるため、ちょっとした転倒やふらつきでも骨折しやすくなります。転倒骨折により、要介護状態になってしまう可能性もあります。

複数の薬を飲むことによる「相互作用」

2種類以上の薬を飲むことによる「相互作用」で薬が効きすぎたり、逆に効き目が弱くなることがあります。

そのため、薬を処方してもらうときや、薬局などで購入するときには必ずお薬手帳を持参しましょう。健康食品やサプリメントの購入時にも注意が必要です。

また、食べ物との飲み合わせで効果が変化する薬もあります。グレープフルーツやヨーグルト、牛乳、納豆、カフェイン、アルコール、青汁、クロレラなどには特に気をつけてください

要介護者に薬を飲んでもらう際のポイント

濡らしたガーゼやゼリーで誤嚥を防ぐ

カプセルや錠剤、粉薬のままでは飲みづらいようなら、服薬ゼリーやオブラートを使うと飲みやすくなることがあります。

主治医に相談して薬自体をシロップやドライシロップ、飲み薬から貼り薬など剤型(薬のかたち)を変更してもらうのも効果的です。

また、薬を飲むときは口のなかが乾いていると飲みづらいので、少量の水を口に含ませるか、難しいようなら水で濡らしたガーゼなどで湿らせてから服用すると飲みやすくなります。

服薬量を厳守する

当然のことですが、薬が飲みづらいからといって勝手な判断で飲むのをやめたり、飲む量を減らしてはいけません。

薬によっては、服薬を中断することで体調を壊してしまう可能性もあります。処方薬はもっとも治療効果があらわれる分量を医師のほうで考えて処方されているので、無断で中断したり、増減量するようなことはやめましょう。

また、薬は直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管するのが基本です。なかには冷蔵庫保管や、上向き保管など保管方法が細かく決められている薬もあるので、薬を受け取るときにしっかりと保管方法も確認しましょう。

服用時間は主治医の指示どおりに守る

薬を服用する時間は処方された指示に従いましょう。薬によって飲むタイミングは「食前」「食後」「食間」などが決められています。

食前はおよそ食事の60分~30分前、食後はおよそ食後30分以内、食間は食事の2時間後が目安です。食間は食事中に服用することではないので注意しましょう。

また、「就寝前」というのは寝る30分くらい前のことで、「頓服(とんぷく)」は症状や発作がでたときに使用するという意味です。

このほかにも服用に関するルールはいくつかあるので、わからないときは主治医に確認しましょう。

| 服用時間 | |

|---|---|

| 食前 | 食事をする30~60分前に服薬する。 |

| 食後 | 食事の約30分以内。胃に食べ物が入っている状態で服薬する。 |

| 食間 | 食事と食事の間。食後2時間後が目安。 |

| 就寝前 | 就寝する30分前。 |

口内に薬が残っていないか確認

薬は処方された分量を守らなければ効果が出にくいものですが、口や喉に麻痺がある方は薬を飲んだつもりでも飲み残している場合があります。

麻痺している部分は感覚が鈍っているため、薬が口のなかに残っていることに気がつかないことがあります。麻痺の有無に関わらず、服用後に必ず口のなかを確認するようにしましょう。

また、麻痺がない側から薬を入れると、飲み残す可能性が少なくなります。

無理に飲ませるのは逆効果

薬を飲むのを嫌がっているのに無理に飲ませるのは得策ではありません。医師にあらかじめ確認を取って、服用時間をずらしてもいいのなら、飲めるタイミングまで待つことも大切です。

また、認知症が原因で拒否している可能性もあります。薬は口内に留まる時間が増え、飲み込みに時間が掛かると口内で成分が溶けだし苦みを感じることもあります。

我慢して飲み込める人もいますが、特に認知症の人は味が原因で拒否したり口から吐き出す、拒薬につながることもあります。

薬の管理で気をつけたいこと

おくすりカレンダーで飲み忘れを防止

薬袋には必ず「朝」「昼」「夜」「就寝前」という用法の表記がされていますが、薬の飲み忘れや飲み間違いなどを防ぐために、もっと目につきやすい方法で管理するほうが安心安全なことがあります。

お勧めなのがおくすりカレンダーの活用です。市販されているポケット状のお薬カレンダーを利用することで、飲む時点ごとに一回分の薬を管理することが出来ます。これを利用すれば飲み忘れや飲み間違いも一目瞭然です。

また、1日1回の服用であれば、ご家庭にある一般的な壁掛けカレンダーを利用して、カレンダーの日にち部分に直接テープで薬を貼って管理するのもいいでしょう。直射日光の当たらない目に着きやすい場所にカレンダーを掛けておくことで、飲み忘れの防止にもつながります。

一包化で誤薬を防ぐ

高齢になって薬が増えると飲み忘れや飲み間違いが多くなりますが、医師の指示により薬局で「一包化」できることもあります。

つまり、複数の薬を1つの包装シートに包んで用意してくれるのです。こうすれば飲み忘れることも減りますし、薬を取り出すときの取り間違いや紛失も少なくなります。

ただし、薬の内容が頻繁に変わるときや、錠数を調節しながら服用したい時、頓服で使用したいときなど不向きなケースもあります。

また、湿気や光に弱くて一包化できない薬もあります。この一包化調剤は、PTPシートでは飲みづらい人や飲み間違いの多い人が利用する調剤方法ですので、普段から正しく服用出来ている人が楽をするために利用する制度ではありません。

別途費用も掛かるので、詳しいことは主治医や薬剤師に相談してみましょう。

かかりつけ薬局で薬を確認する

「かかりつけ医」をおもちの方も多いと思いますが、「かかりつけ薬剤師」をもつことも大切です。

複数の病院で処方箋をもらっても、毎回同じ薬局の「かかりつけ薬剤師」に調剤してもらえると安心です。薬の効果や副作用の他に、飲み合わせについても確認してもらいましょう。

薬だけでなく、自分の体のことや使用している薬を良く知ってくれている薬剤師が身近にいることで、健康相談をいつでもすることが出来ます。

薬剤師に協力してもらう

ご自身やご家族だけで薬を管理するのが難しい場合は、薬剤師にサポートしてもらいましょう。

薬剤師が自宅を訪問してくれる「居宅療養管理指導(介護保険)」や「在宅患者訪問薬剤管理指導(医療保険)」という保険サービスがあります。薬剤師が薬を届け、残薬や服薬状況を確認するほか、体調管理や服薬管理のアドバイスをしてくれます。

これらを利用するのもいいでしょう。薬剤師自らが薬を届け、残薬や服薬状況を確認したり、服薬しやすいように指導してくれます。

まとめ

薬は使用方法を間違えると身体に悪影響をおよぼすことがあります。そのため、服薬に関しては医師の指示をきちんと守り、正しく行わなければなりません。

特に認知症の人はや高齢者は、自分で薬を管理することが難しくなります。家族や介護者の協力が不可欠です。

飲み忘れたり、飲み間違えたりすることがないように工夫をしたり、誤嚥や飲み残しがないように、薬を使用する時は見守るようにしましょう。

服薬トラブルをなくすには家族と介護者、医療機関が情報共有し、互いに協力することが大切です。