みんなの介護アンケート

| 知っていた(257件) | |

| 知らなかった(412件) |

難聴は認知症の発症原因になる

難聴になると、認知症の発症リスクが高くなると言われていることをご存知でしょうか。国際アルツハイマー病会議(AAIC)で、認知症の約35%は予防ができる「9つの危険因子」によるものだと示されました。

「9つの危険因子」には高血圧、肥満などが並びましたが、このなかでも認知症のリスクが最も高いのが「難聴」だったのです。

難聴で意思疎通がうまくできない方は、他人との会話を避ける傾向になりがち。次第に抑うつ状態に陥いったり、孤立してしまったりすることが、認知症における危険因子として考えられているのです。

今回は、難聴と認知症の関係について見ていきたいと思います。

老齢性難聴の特徴とは

老齢性難聴の特徴には、以下のようなものがあります。

高い周波数が聞こえない

人は年を重ねると、高い周波数を聞きとることが難しくなります。例えば、電話の呼び出し音や体温計の音などが、はっきりしないとした音に聞こえないのです。

リクルートメント現象

高齢者の方に、普通に呼びかけても返事がなく、近寄って大きな声で話しかけたら怒られた…なんて経験はありませんか?

難聴の方によって大きな音は、異常にうるさく感じられたり、音が割れて聞こえたりするような症状を起こすことがあり、これをリクルートメント現象と呼びます。そのため、本人にとって程よく聞こえる音量を確認し、声をかけるように心がけましょう。

周波数分解能が低下する

周波数分解能とは、音に含まれる周波数の違いを聞き取る能力のこと。年を重ねてこの機能が低下すると、聞き間違いが多くなります。

また、言語機能を担う脳領域の機能が低下して、聞き間違いのように脳が認識する場合もあります。

多くの場合は長年をかけてゆっくりとこの能力が低下するため、自覚がない高齢者も少なくありません。

時間分解能が低下する

時間分解能が低下すると、早口で話された言葉が理解できなくなります。

また、数人で話していると、聞き取りたい人の声がわからないことがあり、家族で話しているときに話題についていきにくいケースも。孤独を感じさせてしまわないように、ゆっくり話すなどして会話をすると良いでしょう。

難聴の段階(軽度・中等度・高度・重度)

難聴は軽度・中等度・高度・重度の4段階に分かれています。軽度は、小さな声を聴きとるのが難しい状態ですが、日常生活において支障がありません。しかし、中等度になると、会話の聞き取りが難しくなり、補聴器を使う必要がでてきます。

さらに高度になると、一般的な補聴器では、会話の聞き取りが難しく、高出力の補聴器が必要になってきます。最後の重度難聴で補聴器の装用効果に乏しい場合は、「人工内耳」が必要になることもあります。

難聴になった場合のリスク

難聴になった場合、以下のようなリスクがあります。

うつ病の発症率が上がる

日本老年医学会の報告書『高齢者の難聴』によると、65歳以上の高齢者580人に対して3年間の追跡調査したところ、老齢性難聴がうつ病の発症率の増加につながることが示唆されています。

高齢者の方がうまく他者とコミュニケーションできなくなると、精神状態に悪い影響を及ぼし、うつ病を発症してしまうことがあります。そして家に引きこもりがちになると、うつ症状も悪化するという悪循環に陥ります。

アルツハイマー病になる可能性が上がる

同じく『高齢者の難聴』では、アメリカのある研究で、老齢性難聴がアルツハイマー病の発症率を上昇させるという結果が出たと報告されています。

認知症を発症するリスクが、軽度だと1.9倍、中等度で3.0倍、重度では4.9倍、それぞれ健聴者よりも高くなるとのこと。もし難聴の兆しが見られたら、早めに補聴器をつけるなどの対策を講じることが肝心です。

死亡率が上がる

『高齢者の難聴』ではさらに、難聴が死亡率の増加の一因になることが報告されています。この死亡率には、先に挙げたうつ病や認知症の発症リスクにも関係していると考えられます。

あらゆる病気のリスクとなる難聴。周囲が協力してコミュニケーションをとったり、介護予防などに取り組むようにして見守るようにしましょう。

転倒する可能性が上がる

難聴で耳が聞こえにくくなると、転倒する危険性が高まります。周囲の様子を認識する力が弱くなるため転倒しやすく、怪我につながりやすいのです。実際、アメリカの研究結果では、軽度難聴の方は健常者の3倍も転倒した経験が多かったという報告もあります。

また、めまいやバランスを保ちにくいなど、耳鼻科領域の症状が転倒のリスクに関係することもあります。

厚生労働省によると、介護が必要になった方の1割が骨折や転倒によるもの。家族が難聴になった場合は、家に手すりを付けたり段差をなくすなど転倒を防止するための工夫をすると良いでしょう。

補聴器の効果

中度の難聴になると補聴器を使用します。補聴器の効果は以下のようなものがあります。

うつ病の発症リスクを抑制する可能性も

日本補聴器工業会が調査した報告書によると、補聴器を使用している難聴の方のなかで、うつ病の症状があったのは全体の11%。一方、難聴度が高く補聴器を使っていない難聴の方には、うつ病の方が28%もいたのです。

補聴器を付けることでコミュニケーションがとりやすくなり、うつ病の発症を抑制したことが考えられます。

肉体的・精神的疲労への影響

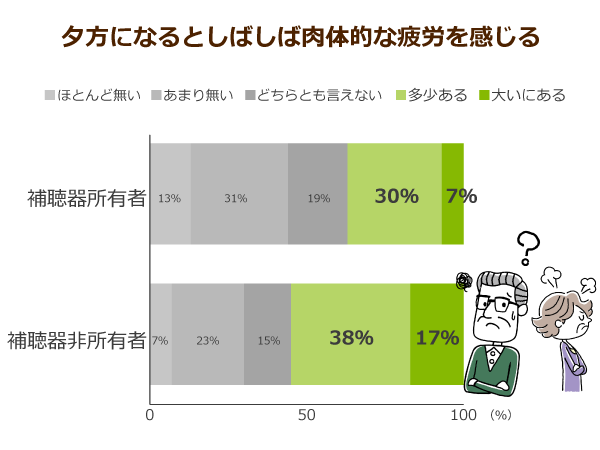

補聴器をつけていると、疲労感と睡眠の質に影響するという報告も。同報告書によると、夕方の肉体的疲労を感じるかを尋ねたアンケートを実施。補聴器をつけている方は、肉体的疲労が「大いにある」「多少ある」を合わせて37%。一方で、難聴度が高く、補聴器を付けていないグループの方は55%という結果でした。

また、「睡眠の質に満足されていますか?」という質問に対しても、「いいえ」と答えた補聴器所有者が33%だったのに対して、難聴度が高く補聴器を付けていない方は51%。補聴器をつけることで、コミュニケーションや生活への負担を軽減することができるため、疲労が改善されていることが考えられます。

補聴器が医療費控除の対象

補聴器は、高度な技術が集約された医療機器のため、小さいながらも数万円から数十万円もします。

身体障害者として認定されている場合は、補装具費支給制度を受けられる場合もありますが、高齢者の方などで障害者の認定基準に満たない方の場合は補助がなく、補聴器の導入が進んでいませんでした。

しかし、2018年から補聴器の購入費用が医療費控除の対象になりました。直接の補助ではなく、税務署に確定申告のときに医療費控除として申告をすると、所得税、住民税が安くなります。

医療費控除の対象にするには、補聴器の販売店に行き、医師からもらった「診療情報提供書」を見せる必要があります。補聴器を購入できたら、「診療情報提供書の写し」と「補聴器の領収書」を受け取ります。そして、購入した年の確定申告で「医療費控除」として申告するという流れになっています。

人工内耳で改善する方法も検討しよう

人工内耳とは、耳の手術をして内部機器を設置し、耳の聞こえを助けるものです。国内ではこれまでに、約1万人が手術で人口内耳を入れています。現在では性能も良くなっており、近年では1歳から高齢者の方まで幅広く使われています。

ただ、人工内耳は補聴器と比べてなじみの薄い存在。画期的な技術ではありますが、術後の数ヵ月に渡って味覚や麻痺などの症状が出ることもあるため、医師にリスクも尋ねながら検討してみてくださいね。

難聴の方への対応方法

老齢性難聴の方に対して、ご家族や周囲の方はどのような対応をとるのが良いのでしょうか。心がけるべきポイントを3つご紹介します。

手を止めて向き合いながら話す

難聴の方には、向き合って話すことをおすすめします。他の作業をしながら背中を向けて話していると、言葉が聞きとりづらくなる原因になります。正面から話しをするだけで、口の動きや表情も伝えることができるため、話が伝わりやすくなるのです。

また、難聴の方は集中しなければ、話を聞き取ることが難しいため、いきなり話しかけると理解してもらえない場合があります。話をするときには、肩を叩くなどして、「今からお話ししますよ」という合図をしてから話し始めると良いでしょう。

ゆっくり話す

難聴の方は、時間分解能が低下しています。そのため、早口を聞き取るのが苦手なのです。話しをするときは、話すペースをゆっくりにすると聞き取りやすく、コミュニケーションがとりやすくなります。

言葉を短めにわかりやすく話す

難聴の方には、言葉のフレーズを短くして伝えることで、よりメッセージを理解されやすくなります。伝えたいことをまとめて話すのではなく、難聴の方が理解できているのかを確認しながら、ゆっくり話を進めていきましょう。まとめ

難聴には、うつ病や認知症などのさまざまなリスクがあります。そのため、周囲がしっかりとコミュニケーションをとりながら、見守ることが肝心です。また、本人のストレスを軽減するためにも、補聴器をつけるなどの対策も早めに検討しましょう。軽度のうちに対策をすることが、あらゆる病気を防ぐことにつながります。また、補聴器を買って失敗した…という方も多いので、購入するときは販売店に直接行き、本人に合ったものを選ぶことも重要です。