三重県の県庁所在地として約28万人が暮らす津市では、「栄養パトロール」によるフレイル対策を実施している。これは、保健師らが自宅を訪問するなどして、栄養指導を行う取り組みだ。今回は前葉泰幸市長に、フレイル予防を重点施策に選んだ背景や現状などをお聞きした。全国で「フレイル健診」が開始になっていることもあり、今後はさらに注目を集めそうだ。

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・前葉泰幸】

美杉地域の保健師が始めた「栄養指導」を

津市は補助金で支援することに

津市では、「三重県高齢者医療制度特別対策補助金」を活用したモデル事業として、2015年度から2017年度までの3年間、市内の山間地域である美杉地域を中心に「栄養パトロール事業」を実施いたしました。

津市の「健康づくり課」が長寿・健康増進事業の予算を県から獲得できることになったとき、美杉地域の保健師たちが真っ先に手を挙げて実現した取り組みです。

津市の山間部、奈良県との県境にある美杉地域は、高齢化率が約56%(2015年10月31日時点)と高く、最寄りの医療機関まで距離があるエリアです。そのため、地区担当の保健師たちは、以前から高齢者が住み慣れた地域で元気に暮らしていくための活動を続けてきました。

栄養や運動が不足して体力が衰え、「フレイル」と呼ばれる虚弱状態になると、生活習慣病などの持病が悪化して、介助なしに自宅で生活することが難しくなります。

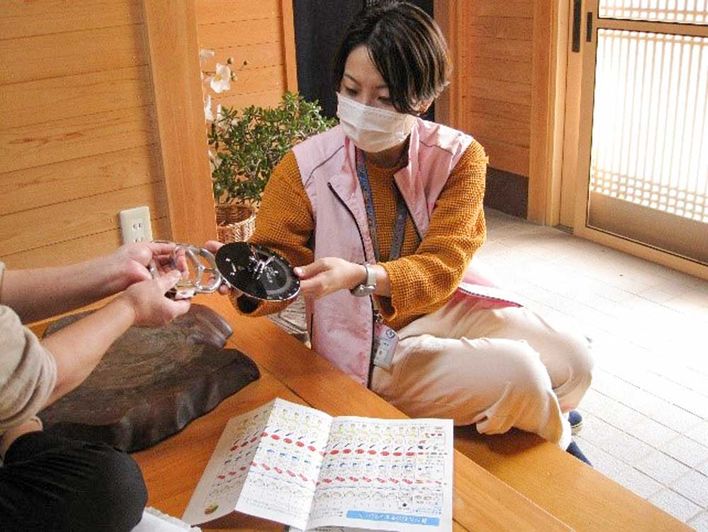

この補助金の活用では、保健師・管理栄養士・歯科衛生士が地域の集まりの場に出向いて巡回栄養相談を行います。さらに、その場に来ることができない場合には、自宅を訪問して実施することにしました。定期的な栄養パトロールによる食生活や体力のチェックで虚弱状態を早期に発見し、持病の重症化を予防していきます。

なお、フレイル予防については、厚生労働省も取り組んでいます。2018年9月からは「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識者会議」が開催されて、先進事例のとりまとめも行われています。私も構成員として参加し、美杉地域での栄養パトロール事業の事例を報告いたしました。

2つの方法で「フレイル」の認知を高める

津市の栄養パトロールの取り組みは、2つに分けられる。サロンや通いの場などの集団を対象に取り組む「ポピュレーションアプローチ」と、フレイルのリスクの高い市民に対して個別に改善を図る「ハイリスクアプローチ」だ。いずれのアプローチでも、まずはフレイル予防の重要性について知ってもらうことから始める。

ポピュレーションアプローチでは、市内のサロンや地域の集まりの場を活用して、身体測定や簡単な体力測定、食生活に関する質問シートの記入による「低栄養・フレイルリスクのチェック」を行う。こうして高齢者の現状を確認したうえで、フレイル予防の重要性を説明する。

そして保健師たちは、高齢者と一緒に生活習慣を振り返る。必要と判断した場合には、保健師・管理栄養士・歯科衛生士による家庭訪問を行うこともある。

一方、ハイリスクアプローチでは「国保データベース(KDB)システム」を利用する。「KDBシステム」とは、国民健康保険・介護保険のデータベースシステムのこと。これによって、全国の国保連合会が保険者に提供しているデータを閲覧、分析できる。

特定健診・後期高齢者健診データから抽出された「肥満度が低く、1年間の体重減少が2㎏以上の人」を対象に、保健師らが家庭訪問を行う。そこで、フレイルのリスクや予防策について考えていくのだ。

美杉地域だからこそ生まれた取り組みだった

現在の津市は、2006年に津市、久居市、安芸郡河芸町・芸濃町・美里村・安濃町、一志郡香良洲町・一志町・白山町・美杉村の10市町村が合併したもので、三重県内で最大の面積を擁する。

前葉市長は、「津市は広域なので、美杉地域のような高齢化率が6割に迫るところや全国平均と同じ3割程度の市街地などがあります。そのため、一言に『高齢化』と言っても、市内ではバラつきがあります。これは市長に就任してから改めて気づいたことです」と説明する。

自然に恵まれた美杉地域は、野菜や米の生産でも知られており、畑に出て農作業に勤しむ高齢者は多いという。

「ご高齢の方が地域でどのように活動しておられるかを把握するために、実際に居住地に行くことも多くあります。そうすると90歳でも元気に畑に出ていらっしゃる方が多いですね。ご自分の生活のペースがあって、目的や生きがいが保たれているのでお元気なのでしょう。困りごとを聞いても、『おいしい空気を吸って、元気に畑に出て、歩いて、お隣さんとしゃべって、自分の畑で採れたものでごはんをつくるので、心配することないですよ』とおっしゃるんです。これが、高齢者が健康的にお過ごしになるポイントなのでしょう」

とはいえ、単身世帯や2人世帯の高齢者における病気や怪我のリスクは低くはない。フォロー体制の整備は急務であり、美杉地域の保健師たちは以前から個別訪問などに力を入れて来た。栄養パトロールは、そうした土壌から誕生したのである。

高齢者の生活にもう一歩踏み込むには

地域の特性に合わせた対応が必要

美杉地域の特別養護老人ホームには、100歳を越えた高齢者も多くおられます。地区の医療と介護の仕組みは、「オール津市」「オール三重県」「オールジャパン」といった広い視点で見てもかなり整っていると思います。今後は、さらにどう踏み込むが課題となります。そこで考えたのがフレイル予防でした。

以前から「元気アップ教室」など「介護予防」の観点で健康増進については取り組んできました。しかし、一般的に栄養状態を把握するために食事内容などのプライベートなことについてお聞きするのは難しいところもありますね。

美杉地域の場合は、住民同士のつながりも強いエリアです。顔見知りの保健師が高齢の方を訪問するので、「ごはんはつくっていますか?」「料理がおっくうではないですか?」などと気軽に聞くことができます。こうしたことは共同体としての背景があるからこそ可能なのです。ほかの地域でも、特性に合わせた対応が必要ですね。

津市では、美杉地域での2015年度から2017年度までの栄養パトロールのモデル事業の成果を受け、段階的に栄養パトロールを全市に拡大してきました。 2019年度にはKDBシステムを活用し、市街地である新町地区での個別訪問と選定したサロンの健康教育に取り組みました。さらにほかの地域では、「健康教育」や「元気づくり教室」(出前講座)を展開しました。

2020年度からは高齢者の保健事業と介護予防の一体的な取り組みとして、津市全域で両アプローチを進めています。

現状を把握したうえで対象者を絞り込んでいく

フレイルの診断方法には、現状、全国で統一された基準がない。そのため津市では、KDBシステムから健診結果で以下のすべての項目に該当する人を、ハイリスクアプローチの対象者としている。

- ハイリスクアプローチの対象者

- BMI…18.5未満

- 体重…年間2kg以上減少

- 咀嚼…噛みにくい、ほとんど噛めない

- 歩く速度…同年齢の人と比べて遅いと感じている

さらに、ポピュレーションアプローチの対象者の中では、通いの場での身体計測や質問票により、総合的に判断して個別に支援している。※BMIは肥満度を示す体格指数のこと。BMI=体重㎏÷(身長m)²で計算される

フレイルの予防には、栄養バランスの良い食生活、咀嚼と嚥下能力、適度な運動、社会参加が必須であり、保健師、管理栄養士、歯科衛生士が支援するが、地域の人間関係も重要だ。

前葉市長は、「まずは住民の皆さんに『フレイルって何?』と思っていただくことが必要です。しかしKDBシステムの個人情報を見た行政の職員である保健師から『糖尿のリスクがあります』などと急に言われたら、やはり疑問に思いますよね。個人情報を守りながら『要注意』の人にフォーカスしていくわけなので、保健師たちも大変です。『保健師はプロ意識を持って、お一人ずつに合った言葉で『一緒に生活改善をしていきましょう』とアプローチして、ご理解いただけるよう努めています」と話す。

KDBシステムが高齢者の状態を知る鍵に

津市の栄養パトロールでフレイルリスクの高いハイリスクアプローチ者の抽出を可能にしたのがKDBシステムだ。津市の栄養パトロールのほか、全国の自治体で生活習慣病の予防など、多くのプロジェクトで役立てられている。

KDBシステムを活用し、これまでは保健師たちが手作業でまとめていた個人のレセプトデータや特定健診データなどをオンラインで連携することで、地域住民の健康状況を把握し、課題を明確にすることが可能となった。

また、市町村などの保険者単位だけでなく、地区別での分析も可能。全国や県単位での比較もできることから高く評価されている。

栄養パトロールは全国に波及している

今後は医療と介護の連携を強めていきたい

津市では、2020年度より「フレイル予防の普及啓発」「庁内の連携など推進体制の整備」「医療関係団体などとの連携による支援体制の構築」「KDBシステムを活用した健康課題の『見える化』」を四本柱に、フレイル予防のための栄養パトロールを含めた健康寿命を延ばす総合施策を進めています。これは、2020年度から厚生労働省が取り組む「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」事業の推進によるものです。

全国でも後期高齢者医療広域連合からの補助金を活用して、保健師などの医療専門職を各市町村に配置しています。これは「通いの場」や介護予防教室、サロンなどに参加する高齢者に対して、フレイル予防の視点から健康をチェックし、健診や受診につなげようとするものです。まさに津市の取り組みを進化させた事業だと言えます。

さらに津市では、この事業を縦割りではなく横に連携することを考えました。医療と介護の垣根を超えた体制づくりです。まず「保険医療助成課」は、三重県後期高齢者医療広域連合と連携した保健事業を実施し、KDBシステムを活用します。「健康づくり課」は、健康課題の分析結果に応じて、通いの場などでの指導や、個別訪問を実施。「地域包括ケア推進室」が、気軽に取り組める介護予防の推進やサロン活動に取り組みます。さらに、生活支援コーディネーターの活動を通じて、地域の支え合いの推進も行います。そして「介護保険課」が、介護保険利用状況などのデータ提供と分析を行うのです。

このように、それぞれの部署が連携できる仕組みづくりを進めてきました。

高齢者支援は「待つ」だけでなく「仕掛ける」ことが大事

国でも2020年度から75歳以上の高齢者を対象に、「要介護になる手前の状態かどうか」を判断する15項目の「フレイル健診」を開始している。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大により、人と人との接触が困難となった。

特に感染リスクの高い高齢者は外出を自粛することで運動量が激減しており、津市では自宅でできる運動などを市の広報で紹介するなどの施策を進めてきた。

「フレイル予防も、他人との接触や会話を避けながら『意図的に』行わなければなりません。例えば私は政治家なので、有権者の皆さんと握手をするという物理的な接触を大事にしてきました。これは高齢者と保健師との関係も同じです。駆け寄って握手をして、同じ目線まで屈みこんで話していたのに、そうしたことができなくなりました。ご高齢の方だと電話に出ることも少ないので、『こちらから積極的にできるアプローチ』が大事だと思います」と前葉市長。

栄養・運動・社会参加を軸に「おせっかい」な支援を続けていく

一般的な介護予防は、運動が中心だ。しかしフレイル予防では、栄養の摂取に加えて、社会参加も重要な要素となる。津市では、今後もフレイル予防について正しい理解を広めていく方針だ。

「フレイル予防について過剰だと思われるくらいに市から広報をしているのは、まずは皆さんに知っていただきたいからです。私自身も、機会をとらえてなるべくお話するようにしています。病気になってからでは遅いためです。それぞれの食生活に踏み込んでいくことで、フレイルの予防は可能になってきています。最近は、地域包括ケアシステムの中で「保健」と「医療」と「介護」の連携も進み、市民の皆さんと保健師、医師など地域の人々の顔が見える関係ができつつあります。これからもさらに進めて、市民の皆さんの健康寿命を延ばしていきたいですね」

健康寿命を延ばすことができれば、高齢化で増大する社会保障費の抑制も期待できる。

前葉市長は、「これからも、フレイル予防のほか、さまざまな『おせっかい』を続けていきますよ」と笑顔を見せた。

※2020年9月2日取材時点の情報です

この記事の

この記事の