「新選組のふるさと」として銘打つ日野市は、多摩地域南部に位置する、人口約18万6,300人の街だ。新宿駅から電車で約30分とアクセス良好で、自然に恵まれたベッドタウンとしても人気。関東三大不動のひとつ「高幡不動尊金剛寺」は、多くの観光客で賑わう。そんな日野市が、ユニークなシティプロモーションで注目を集めている。以前の知名度の低さを逆手にとり、魅力的な街になるために実施した施策とは。高齢者福祉にもかかわってきた大坪冬彦市長に、日野市が目指す街の姿を聞いた。

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・大坪冬彦の声】

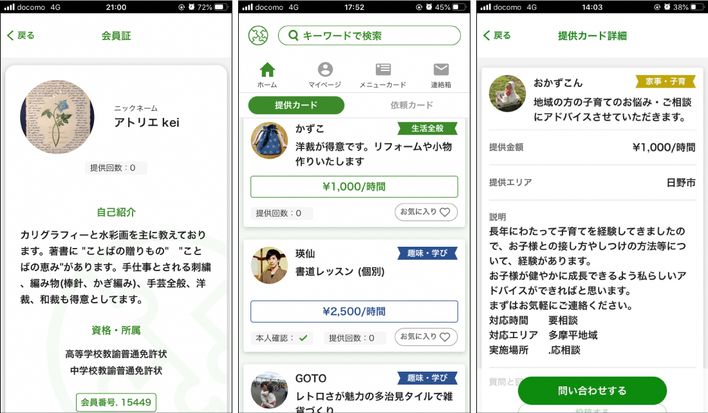

市の役割は助け合いのマッチング。アプリでスキルの“貸し借り”を

日野市は、2019年4月に総務省より「平成31年度シェアリングエコノミー活用推進事業」の採択を受けました。今回の採択を受けたのは、日野市を含めて全国5団体。都内では初の採択となっています。KDDIと連携して、2020年6月末まで実証実験を継続中です。

総務省は、シェアリングエコノミーを「個人が保有する遊休資産(スキルのような無形のものも含む)の貸し出しを仲介するサービス」と定義しています。この“貸し借り”では、利用者と提供者がインターネットなどを通じて直接やり取りすることがポイントで、KDDIの開発・運営によるアプリ「トクイのカケハシ」を使用しています。

日野市の役割は、サービスを市民に直接提供するのではなく、アプリによって貸し借りのマッチングがしやすい環境を整えるものです。アプリはスマートフォンとタブレット、一部のPCブラウザに対応しており、環境によっては通信費などがかかる場合がありますが、登録は無料です。

こうした自分が得意なスキルや知識、資産をシェアするスキルシェアは、いろいろな可能性があると考えます。

「ファミサポ」との協力体制で相乗効果を狙う

トクイのカケハシでやり取りされる情報は、日野市内で行われる活動が対象だ。

家事や子どもの一時預かりや庭の手入れといった「できること(提供側)」と「してほしいこと(依頼側)」を、市区町村ごとに分けて登録できる。登録の際には運転免許証などで本人確認が可能で、トラブル対応のためにコールセンターも設置されている。

「トクイのカケハシ」は日野市全体をカバーする「日野市エリア」とあわせ、NPO法人市民サポートセンター日野が運営する「日野市ファミリー・サポート・センター」と連携して、会員限定の「ファミサポひろば」も展開している。

「日野市ファミリー・サポート・センター」とは、保育・家事・高齢者・妊産婦支援の4領域で日野市民同士がサポートし合う会員制の相互援助支援事業で、従来から市の委託を受けてNPOが市民同士のマッチングを続けてきた。アプリ利用時には別途「ファミサポ」への会員登録も必要だが、さらなる「助け合い」の相乗効果が期待できそうだ。

行政×企業×市民で行う「リビングラボ」がアイデアの源泉に

日野市による総務省へのシェアリングエコノミー事業提案のきっかけとなったのは、リビングラボでのセッションだった。

日野市では、「地域での暮らしから次世代のサービスを生み出す場をともに創ろう!」をテーマに、さまざまな日頃の生活で感じる「困りごと」を市民、行政、企業、地域団体などが協力して解決策を考える「対話の場」として現在もリビングラボを開催している。

2019年1月から3月にかけて行われたリビングラボでは、「地域でお互いさまの暮らし」をテーマに参加者がアイデアを出し合ったことで、スキルをシェアするための実証実験へと動き出した。

大坪市長は、「まだ実験段階ですが、家事や育児などのほか、授業のない時間帯の学習塾での『高齢者向けスマホ教室』が開催されるなど、今までにはなかったシェアの事例も出ており、今後もいろいろなアイデアが出されると思います」と評価する。

「絶対に人に見せてはいけない職員手帳」で、まずは職員がワクワクする体制づくり

日野市では、2019年2月、全職員に対して「絶対に人に見せてはいけない職員手帳」を配布いたしました。この製作は、日野市の広報担当とシティセールス推進課、都市計画課、学校課の職員などによるプロジェクトチームが担当しています。

「『見せてはいけない』と言われると見せたくなる心理」を利用したタイトルにし、日野市のプロフィールや市役所の業務、職員たちの本音などを盛り込みました。2019年5月には出版社から一般書としても発売しています。タイトルがユニークなこともあり、予想以上にご好評をいただいています。

この手帳を製作するきっかけとなったのは、「多くの方に日野市の魅力を知っていただくには、どうすればいいか」という課題でした。

自然環境に恵まれた日野市は子育てにも適しており、住みやすい街だと自負しています。「住みたい場所」に選んでいただくためのPRやシティセールスについて議論を重ねる中で、「まずは市の職員たちが自らワクワクできるように」と、この手帳が誕生したのです。

「日野市に住まない」理由は知名度の低さ

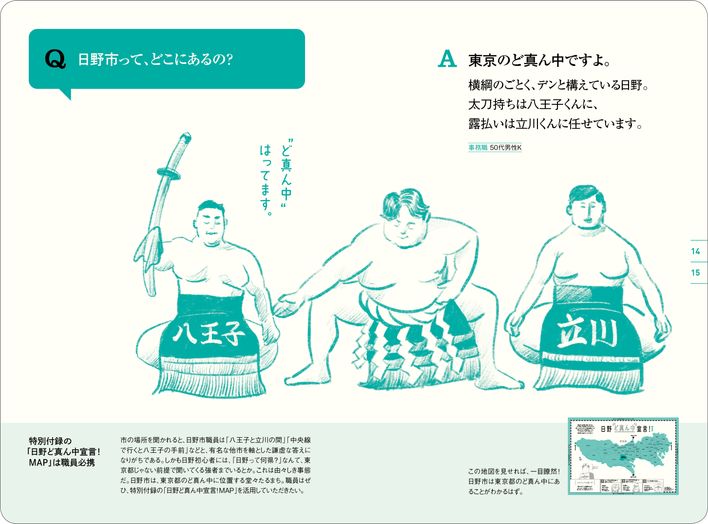

離島をのぞき東京都のほぼ中央に位置する日野市は、稲作や野菜などの農地のほか大規模企業の工場などがある一方で、大学が多いことでも知られる。

市制施行の1963年以来、都心へのアクセスのよさから人口も増加傾向が続くが、市の認知度調査(2017年度実施)では、「住みたい場所として日野市を選ばない理由」に「よく知らないから」とした回答が最も多かった。

大坪市長は、「日野市は新選組の副長・土方歳三の出身地でもあり、新選組にちなんだイベントなどが市内で開催されています。しかし、市としての知名度が高くないことは以前から指摘されてきました」と振り返る。

こうしたことから、日野市の知名度アップを図るために市職員による「日野の魅力発見職員プロジェクトチーム」が結成された。議論の過程で「まずは職員が働くことにワクワクすること」が重要とされ、そのためのツールとして「絶対に人に見せてはいけない職員手帳」が誕生したのだ。

自虐的なPRで大好評!職員手帳は書籍化も

「絶対に人に見せてはいけない職員手帳」には、日野市が土方歳三の出身地であることなどの公式な情報だけではなく、職員が本音で伝える日野市の魅力や、それを裏付けるデータなども豊富に紹介されている。どれも役所の「堅い」イメージを払拭し、担当した職員の顔が見えるように書かれているのだ。

「私の意見はちゃんと市長に伝えてるんでしょうね?」「なんで日野市に就職したの?」「なんでそんなにタテ割りなの?」「公務員って、ヒマなんでしょ?」など行政の担当者としては耳の痛い質問に対し、ユーモラスに、ときには自虐的に回答している。

これが市内外で評判となり、『絶対に人に見せてはいけない日野市の職員手帳』というタイトルで一般書としても発売、増刷もされたのだ。書籍版は「前代未聞の街おこし」と銘打たれ、評価も高い。

「手帳そのものは税金で製作するので、市議会では『日野市の知名度を上げる』という目的を明確にして説明しました。まずは職員がワクワクしながら日野市の魅力をアピールしようということです」と大坪市長。

超高齢化社会に備えて、住民の「居場所」を整えていく

私は大学を卒業してから、32年にわたって日野市役所職員として市政に携わってまいりました。いろいろな現場を見てきた経験から見ても、福祉を取り巻く環境は大きく変わってきています。

現在、どこの自治体でも急激に高齢化が進んでいて、それを反映した形で医療や介護費用も増加しています。それに対する予算や人材の確保の苦労は大きく、やはり少子高齢化への対応は課題です。

日野市では、まずは基本として医療や介護のリスクを軽減する「健康づくり」に取り組んでいます。例えば、重症化する前段階での健康指導や、データヘルスの活用、体操などの健康運動事業などです。

さらに、地域の中での孤立を防ぎ、社会参加を促す「居場所づくり」にも取り組んでいます。これは先ほどお話した「シェアリングエコノミー」の取り組みにもつながってきます。

健康上のリスクというのは、運動しないことよりも社会的なつながりを失うことによって起こるということが、研究データでもわかっています。

そのため、地域懇談会などに参加していただけるきっかけや仕組みづくりを行っていただきたいと思っています。

全世代が参加しやすい地域づくりを進める

日野市役所で高齢福祉課長や健康福祉部長を歴任し、社会福祉士の資格も取得して市内の福祉の充実に務めてきた大坪市長は、いわゆる2025年問題や2040年問題については現場の経験を生かして向き合ってきた。

2025年には、国内の団塊世代が75歳以上の後期高齢者になることで社会保障費の増大が見込まれ、40年には現役世代の1.5人が高齢世代1人を支える社会となる。

高齢世代の増加とともに「見守りができる体制づくり」も大きな課題となっている。そのために、普段から声を掛け合える人を増やしていく市民同士のネットワークづくりに力を入れている。こうした取組みは高齢世代に限らず、現役世代や、子どもたちをも巻き込んだサードプレイスとしての「居場所づくり」にも発展している。

日野市でまちの魅力の発信を担うのは、2016年度に設置されたシティセールス推進課だ。「選んでもらえるまち」を目指し、日野市出身である土方歳三の知名度を生かした「新選組まつり」などの観光客誘致や知名度向上施策を進めている。「住みやすさ」の観点では、旧多摩平団地をリノベーションし、シェア型賃貸住宅やショッピングモールや図書館をそなえた「多摩平の森」エリアが人気だ。

地域で連携し、社会問題の解消に取り組む

もうひとつ注目されるのが、都内で初めて選定された「SDGs(エスディージーズ)未来都市」としての取り組みである。

SDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)とは、2015年に国連のサミットで日本を含む全加盟国の合意を受けて採択された国際的な共通目標のこと。貧困や飢餓をなくすなどの「17の目標」と「169のターゲット(具体目標)」を、2030年までに達成することを目指す。

2019年7月に日野市は、さいたま市や宇都宮市などと同時に内閣府から「令和元年度SDGs未来都市」に選定された。そして、「次世代に引き継ぎたいと思える地域づくり」を目標に、市民・企業・行政が連携して取り組みを進めている。

大坪市長は、「これまで企業、市民、教育機関などと対話を積み重ね、連携していく“諸力融合”の視点を重視してさまざまな課題に取り組んできました。その延長線上にSDGsがあります。『SDGs未来都市』に選定されたことで、今後はさらに具体的な施策を打ち出してまいります」と結んだ。

※2020年1月24日取材時点の情報です

撮影:丸山剛史

この記事の

この記事の