八幡製鐵所を擁し、日本の産業近代化を牽引してきた福岡県北九州市。近年では、若者の流出や少子高齢化が深刻な課題となっている。それに伴い、介護の需要も高まりつつある。ものづくりの都市である北九州が抱える介護という課題を、ロボットやICTを駆使することで、新たな介護の形である「北九州モデル」を生み出そうとしているという。厚生労働省が掲げる介護現場の生産性向上に向けたパイロット事業にも選出され、全国の自治体からも注目を集め始めている。「ロボットという先端技術と高齢化という課題を融合し、新しい可能性を生み出していきたい」と語る北九州市の北橋市長に話を伺った。

監修/みんなの介護

【ビジョナリー・北橋健治の声】

介護分野のモデル都市を目指して

現在、北九州市は政令指定都市の中でも高齢化率がトップで、介護の需要も非常に高い状況です。この課題に対して、市では国家戦略特区で認められた共同生活室に関する特例を活用して、今まで7つの分野で、16機種の介護ロボットを導入して実証実験を行っております。

元々、北九州市には、1世紀あまりに渡って日本の産業近代化を牽引してきた「ものづくりの歴史」があります。特区の指定を受けた平成28年以降は、介護ロボット産業の振興へ着実に進んでおり、人とテクノロジーが融合した介護イノベーション、つまり「北九州モデル」の確立に取り組んでおります。

日本全体でも高齢化が非常に早く進んでおり、急増する需要に対して介護の質をどう保つかが、全国共通の課題になってきました。「日本らしい介護の姿」を目指して、産学官で連携して介護分野の生産性を高めることで、新たな介護のモデル地域へとなっていきたいです。

介護の労働環境を快適にしたい

「若者にとって魅力ある仕事をたくさんつくる。それを、北九州市は大きなテーマに設定しています」

北九州市の高齢化率は政令指定都市の中でもトップであり、少子高齢社会の進展に伴う生産年齢人口の減少や、介護現場の労働環境などによる介護職員の離職等を背景に、介護人材の確保も喫緊の課題となっている。

現在、市では高齢者施策に関する医療、保健、福祉関係者の経験や実績、モノづくり都市としての高い技術力や企業集積、学術研究機関が複数あることを活かして、労働環境の改善を行い、より良い人材確保を目指している。

産学官、「オール北九州」で連携を強める

「現在、日本で唯一産業医を育成する大学である産業医科大学や、理工系の九州工業大学といった地域の大学、モノづくりの都市を支えてきた多くの企業と手を組んで進めています」労働の現場における医療の問題、介護の問題を専門に研究してきた機関と共同し、介護職員と利用者の双方にとって質の高い介護を実現するために知恵を結集している。

「最初は、理論的に最善の介護環境について考えるため、介護職員の作業分析を行いました。今は、現場で実際に取り組みを始め、ICTやロボットを介護施設にどう活用していくのかを追求しています」

北九州市で行われたこの作業分析が、日本政府の介護政策スキームを検討していく中で、非常に重要な資産だと評価されている。

「現場において取り組みを行う際にも、いろんな機関から研究者の方々が多く来られます。介護施設の職員達にとっては、普段の業務がある中で対応するのはとても大変なこと。しかし、これからの介護現場を良いものにしたいと、多くの関係者が連携して先進的介護の実証に取り組んでくれています」

介護の人材不足を最先端技術で改善する「北九州モデル」

「北九州モデル」とは、介護に関わる人とテクノロジーが融合して介護現場にイノベーションを巻き起こしていくことです。介護者の負担軽減と利用者の生活の質の向上、介護ロボット産業の振興という、3つの目標を掲げて、日本らしい新しい介護のあり方を探っています。

「北九州モデル」は、介護施設の生産性向上のために始まった政府のパイロット事業の7地域にも選出されています。介護記録や見守りセンサーなどのプラットフォーム化の実現、介護ロボットマスターの育成講習などに取り組んでおり、今後同モデルの市内や他地域への横展開も進めていきます。

介護施設は利用者の日常生活の場なので、精神的、身体的、時間的にもゆとりの場である必要があります。介護ロボットやICTを活用することで、介護現場の働き方改革を進めていきたい。介護職員の心身の余裕を作り出して、介護は重労働であるといったイメージの払拭や、利用者の生活の質の向上を目指しています。

介護作業の徹底した「見える化」

北九州市では、介護作業の生産性を高めるために、まずは介護作業の「見える化」に取り組んだ。

記録を取り、利用者を見守り、移動の介助を行うという、それぞれの介護シーンに焦点を当て、徹底的に「見える化」を行ったのだ。そして、どうすれば職員の間で情報を確実に共有したり、生産性を上げたり、時間を有効利用したりすることができるのかを、徹底的に分析した結果、現場の動きに大きな改善をもたらすことができた。

たとえば、インカムを導入してどこでも職員同士の情報共有ができるようになり、職員同士の会話が減った替わりに利用者との会話がより増加したという。また、見守り機器の導入を行うことで不必要な訪問が減少し、「寝具の手直し」など、よりきめ細かなケアを行えるようになったのもポイントだ。

「利用者と顔を合わせていない介護記録などの間接介護の作業を効率化したり、直接介護の際に負担の大きかった作業を移乗支援のロボットに任せることで、利用者とより向き合えるようになりました。ロボットを導入することで、より対面でのサービスを濃密に展開できることがわかったのです」

介護現場のよきリーダー「介護ロボットマスター」

先端技術が導入されている「北九州モデル」だが、介護職員たちは、元々ロボットや色々なICT機器の扱いに習熟しているわけではない。それを上手く現場で導入するには良きリーダーが必要となってくる。それが「介護ロボットマスター(以降、ロボットマスター)」だ。

適切にロボットを選択・活用できる人材の育成を目的として、市は「北九州市介護ロボットマスター育成講習」を開催している。既に平成29年度は41名、平成30年度は55名の修了生を輩出した。

「今後、『北九州モデル』を全国に横展開していくためには、ロボット技術を介護現場で効果的に使いこなすことのできるリーダー的存在を、多数育成することが重要です」

北九州を日本で一番「住みよいまち」にする

北九州市では、「日本一住みやすいまちをつくる」という一番大きな目標を掲げています。

たとえば、ブータンという国は国民の所得はそんなに高くありませんが、国民はそれぞれ幸せを感じており幸福度が高いと言われております。個人の所得がいくら増加したか、観光客が何人増えているか、ということも大事ですが、大前提として住みよさに繋がる「福祉」が充実しているまちかどうか、ということが大事なのではないでしょうか。

昨年、内閣府でSDGsモデル都市の募集がありました。「住みよさ」を考えたとき、環境はもちろん大事ですが、少子高齢化への対応や、経済成長も重要な要素です。環境、社会、経済の3拍子が揃って初めて「住みよいまち」が実現されるのだと思います。

自分の家族や社会や民族や国に誇りを感じ、それと同時に自分のまちに対する愛着と誇りを大事にする。そして、市民全体の自意識の向上を図ることで、大きなウェーブへと繋がるのではないでしょうか。

世界的な問題を北九州市の問題へ

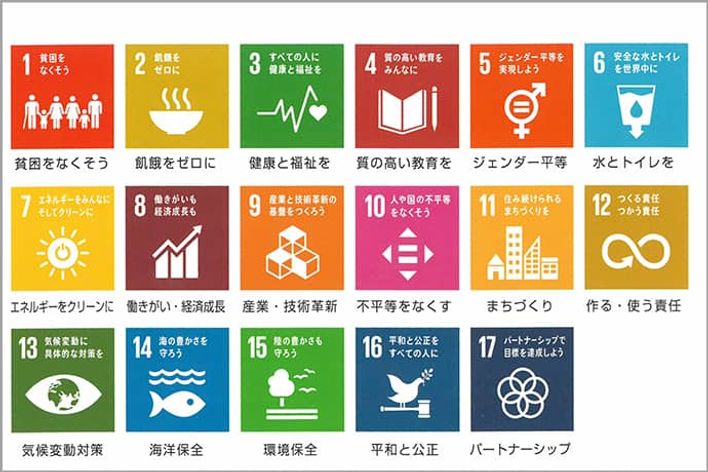

昨年、北九州市は国から「SDGs未来都市」に選ばれた。SDGsとは、2015年の国連サミットで全ての国連加盟国が採択した、持続可能な開発のための17個の国際目標だ。2030年までに目標を達成するため、発展途上国のみでなく先進国も取り組んでいる。

「北九州市がSDGsに着目したのは、まず、世界共通の目標であるという理由からです。また、17の目標を見ると、教育の質や医療や福祉など社会的な問題に関する目標がたくさん出てきますよね。これらの目標は新たな戦略的目標として、世界的にも、日本国内にも、そして北九州市民にとっても、重要な課題であるということを改めて再認識できました」

とはいえ、限られた財源の中で取り組むにあたっては、選択と集中が必要だ。福祉や医療に力を入れて高齢社会を乗り切るためにも、それらが住みよさの原点であることを市民全員が理解して認識を共有する必要があった。

「そういう意味で、SDGsをまちの目標として戦略的に掲げたことは意義がありました」

先端技術と高齢化の課題を融合し、新しい地平線を開いていく

市は、充実した医療や介護の環境を整えることだけでなく、子ども食堂の開設や運営をサポートしたり「赤ちゃんの駅」の登録を行うなど、全ての世代に対して「住みよいまちづくり」を行う。

「市民のモチベーションが高まることを、色々とやってみることが大切ではないでしょうか」

日本の人口問題は、2025年以降は「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化する。それに伴って介護人材不足は全国的に一層深刻なものになるだろうことは予想に難くない。

「少子高齢化という全国的な流れに応じて、介護の需要は増大していくでしょうから、この課題に北九州からイノベーションを巻き起こしていきます。先端技術と高齢化という課題を融合し、北九州市の産学官連携で新しい地平線を開いていきたいですね」

今回、取材した先進的介護への取り組みはまだ始まったばかりである。介護現場の「見える化」を進め、北九州市が介護ロボットを本格的に活用する先進的なモデル地域となれるのか。介護の新しい職場を創造し、介護現場から重労働のイメージを取り除いてゆく北九州市の介護に今後も注目だ。

※2019年8月22日取材時点の情報です

撮影:大谷テッド

この記事の

この記事の