撮影当時の関口監督の心境は?

母の認知症が、疑いから確信に変わった瞬間

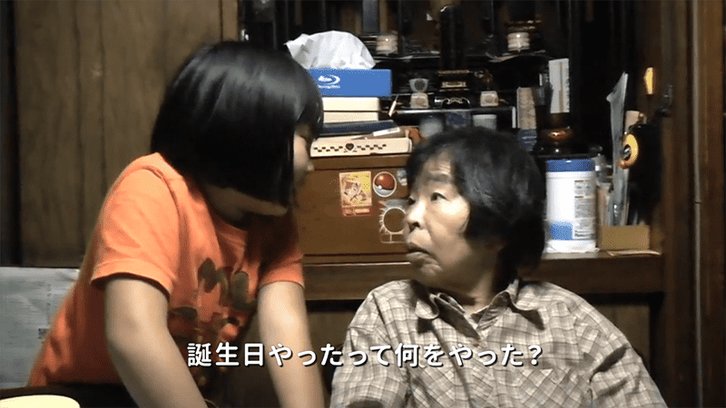

母の79歳の誕生日は、記念すべき日でした。「毎日がアルツハイマー」撮影初日だったからです。たった一人でのクランクインです。

誕生日のようなイベントを撮って、そこから見えてくるものは何か。

それは、みんなでケーキを食べ終え、私がカメラを置き、入浴して出てきたときに起こりました。

母は、日めくりカレンダーをめくりながら「今日は誕生日だったけれど、誰も祝ってくれなかった」と言ったのです。

アッチャー!やっぱり忘れている!母の認知症が、疑いから確信に変わった瞬間でした。

ただ、ドキュメンタリー映画にはよくありがちですが、一番カメラを回すべきときに限ってカメラを持っていなかった!こっちの方がショックでしたよ(笑)。

私の当時の心境は、ずっと母はそう(認知症)だろうと思ってきていたので、意外にも落ち着いていました。むしろ、これからはもう疑わなくていいんだと、安堵したように思います。

頭の中は、次にどうすべきか、そして何よりも母が<忘れている>ということをどうやって映像で表したら良いのかということでいっぱいでしたね。

そのとき関口監督がとった行動は?

思いついたのが、姪っ子の存在でした。お陰で、認知症であるという事実が、ソフトランディングで確認できた

認知症かどうかを本人に確認することは、デリケートな問題だと思います。場合によっては、家族であるが故に難しいこともあるかと思います。

当時、私の悩みもまさに、母には直接確認できないだろうということでした。

母の負けず嫌いな性格を知っていましたし、年老いていくことを受け入れない人でしたのでなおさらでした。そんな母をどう撮影するのかということが、母の認知症をどう確認するのかということとシンクロしました。

ここからは、娘よりも監督視点になります。思いついたのが、姪っ子の存在でした。

当時小学校4年生だった姪っ子は、毎晩2階のアパートから1階の母屋に遊びに来ていました。母と姪っ子が一緒にいる場で、私は「今年は、おばあちゃんの誕生日をやりました!」と投げかけてみたのです。その後の2人のやり取りをそのまま撮影しました。

姪っ子が入ったお陰で、認知症であるという事実が、ソフトランディングで確認できたと思っています。

母は、確かに明るく「ボケた〜♪、ボケた〜♬」と歌ってくれましたが、これは、密かにカメラを意識した主演女優の演技ではなかったかと今も思っています。

関口監督から読者へ伝えたいメッセージは?

早く踏ん切りをつけて、親であっても配偶者であっても、まず認知症であることを受け入れる

認知症は、実は、初期が一番難しいと言われています。母もそうでしたが、初期は、本人にも「何かがおかしい」という自覚症状があるからです。

本人が一番混乱し、苦しんでいる。

その同じ時期に家族は、認知症の症状に驚き、たいていは「どうしたの?何をしているの?しっかりして!」などと言ってしまいがちです。本人と摩擦が起きやすい時期でもあるかと思います。

自分の気持ちになるべく早く踏ん切りをつけて、親であっても配偶者であっても、まず認知症であることを受け入れることが重要であり、得策ですね。

なぜなら、そこからやらなければならないことが山ほどあるからです。

お住いの地域の包括支援センターや高齢課に相談に行く。ケアマネージャーさんに来てもらい(会いに行き)アドバイスを受ける。介護保険につなげるために何をすればいいのかを知る。これらはすべて私がしたことです。

早い段階で外に助けを求めることは、母のためのみならず、後々は介護を担う自分自身のためにもなります。

介護は<先手必勝>なのです。