酒井穣(さかい・じょう)です。第8回「高齢者虐待や介護殺人の減らない日本。年齢差別は人間の”本能”なのか!?」では、こうした悲惨な事件について、生物学的な側面から原因を推測してみました。

背景にあるのは繁殖価(Reproductive Value)という考え方で、一般にはタブーに触れることにもなりましたが、本質を理解しないままに上辺だけの倫理を振りかざすだけでは、この問題はとても解決しないということを示したつもりです。

連載第9回となる今回は、生物の大量絶滅という側面から、現在の人類が直面している課題を一段大きな視点から考えてみます。少し過激な話にもなりますが(いつも過激ですが)個体としての生物にも死があるように、種としての生物にも絶滅という終わりがあるのは当然のことです。介護と無縁な話に聞こえるかもしれませんが、介護業界がうまく回っていない現状を打破するためには、人類を生物学的な枠組みで考えることは必要だと考えています。どうぞお付き合いください。

大量絶滅はなぜ起こるのか?

人類の滅亡もそれほど先ではない!?

あと50億年もすれば、太陽は水素を使い果たして燃え尽きてしまいます。そうなれば、地球上のすべての生物は生存することができなくなるでしょう。

そのさらに前、今から6億年後には海の水がなくなるという予測(広島大と静岡大による岩盤含水モデル)もあります。海には太陽光を吸収して地球の気温を調節する機能と、雲をつくって水を地上に運ぶという機能があり、海がなくなれば、多くの生物が生存できないことはみなさんも想像がつくはずです。

ただ、あと数億年もの間、人類が存続することができたらそのときの科学技術によって、どこか別の星に移り住むことも可能になっているかもしれません。

また、脳内のすべての情報を電子化することに成功していれば、そもそも太陽に依存しないばかりか、永遠の命得ている可能性もあります。そのときの人類は、なんらかの記録媒体の中で生きる存在として宇宙を旅しているかもしれません(それを生物と呼ぶかどうかは、また別の問題ではありますが)。

しかし、これらは~億年という単位も先の話なので、現代を生きる私たちがこうした話に危機感を感じることはないでしょう。ですが、人類の絶滅は、それほど先のことではないというのが生物学者たちの意見としては多数を占めており、これについて理解するにはかつて地球を支配した恐竜などが、なぜ絶滅してしまったのかを考える必要があります。

恐竜が絶滅したのは、恐竜がマヌケだったからではありません。むしろ一部の恐竜は社会性を持ち、高度なコミュニケーション能力まで備えていたこともわかっています。

ご存知かもしれませんが、この5億年の間に地球上の生物は5回の“大量絶滅”を経験してきました(5大絶滅)。極端な気候変動、巨大な火山の噴火や巨大な隕石の衝突など、過去において多くの生物を絶滅させた原因はさまざまです。

原因はさまざまでも、これらに共通しているのは地球環境が大きく変わるときの速度に進化の速度が追いつかないとき、生物は大量絶滅するということです。逆に、それが緩やかな変化であれば、進化によって新たな環境に適応するものも出現し、大量絶滅を乗り越える種も増やすことが可能になるでしょう。

6回目の大量絶滅は人類の責任

いわば“人類の自殺”

さて、現代という時代は、生物学者から見れば、過去の5大絶滅につづく6回目の大量絶滅の時代に突入しています。その原因は、人類による環境破壊です。人類は自らの手によってこの地球から多くの生物の姿を消し去っているのです。

ですから過去5回の大量絶滅とは異なり、これは言わば自殺といえるわけですが、地球環境の変化による絶滅という意味では、過去の5大絶滅と同じです。ちなみに、この6回目の大量絶滅が人類のせいではないと主張する科学者は、まず見つけることができません。それほど、この6回目は、私たち人類の責任が明白なのです。

他の種の絶滅は「炭鉱のカナリア」

人類の横で動物が絶滅するということは?

生物には絶滅しやすい種とそうでない種が存在し、それは環境への適応力によります。北から南まで、さらには低地から高地まで適応している人類は、ラッキーなことに他の種よりも絶滅しにくい存在です。もちろん、それもまた時間の問題であり、環境の変化がある一定限度を超えて進めば次は人類の番ということになります(ここには異なる議論もありますが)。

つまり、人類にとって他の種の絶滅は「炭坑のカナリア」ということです。絶滅危惧種が絶滅してしまうことに対してあまり恐怖を感じない人もいるかもしれませんが、私たちが暮らしている炭鉱で、元気に鳴いていたカナリアが死んだということを意味しているのです。

過去の5大絶滅は、いかに優れた生物であっても劇的な環境の変化を(むしろ恐竜のように生態系の王者として君臨していた種ほど)乗り越えることができないことを示してきました。

つまり、ほとんどの種はただただ本能に従っている限り“大量絶滅”の時代を乗り越えることはできないということです。今回の6回目の大量絶滅は、ただ本能に従って生きる人類がその原因となっているということをここでは考えなければなりません。

ですから、このまま人類が本能のおもむくままに生きれば、種の自殺という、かつてないタイプの大量絶滅として歴史に刻まれるでしょう(人類滅亡後の世界に、歴史を振り返ることができる知性が地球に生まれれば、ですが)。

逆に、人類だけが持っている能力(正確には人類が他の生物よりも突出している能力)を発揮し、本能の抑制や管理と科学的な環境保全に成功すれば、人類は種としての延命に成功する可能性もあります。

生物学者たちの意見としては、人類の絶滅そのものを避けることは難しいという方が多いはずで、それはそれです。論点としてむしろ大事なのは、それが“10年後”なのか“1億年後”なのかは、人類が自分たちで決められる(余地がある)という部分です。

まさに種の延命行為なわけですが、原因が自分たちの振る舞いであるところまで見抜く能力を持っているのが人類なのです。延命に成功する可能性もまた、十分にあると考えて良いでしょう。

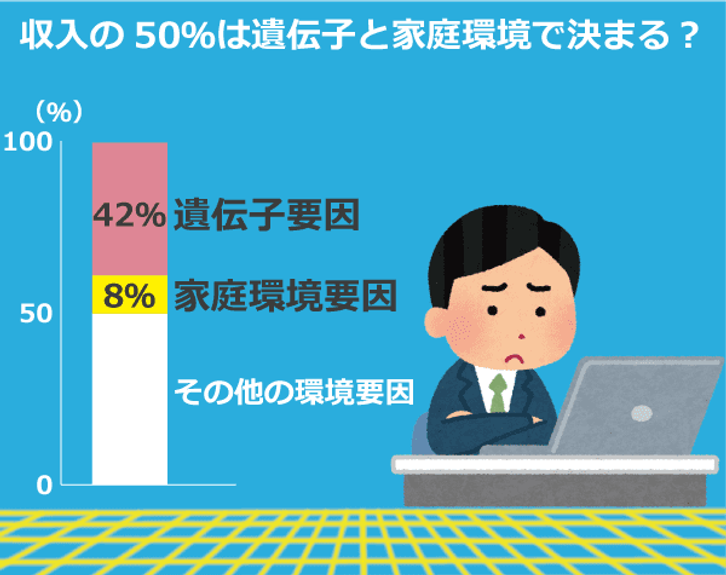

収入の半分は遺伝子や家庭環境が要因?

極端な収入の二極化はまだまだ進む

第1回~第8回「介護ノミライ研究所」でも、私は人類の本能を理解しようとすることと、その功罪を考えるという態度をとってきました。その究極の目的は、人類という種の延命にこそあります。

このまま人類がただただ本能に従うばかりなら、高齢者は悲惨のうちに路上でゴロゴロと死に行き、国の内外において戦争が勃発し、一部の富裕層だけが略奪の恐怖に怯えながらも贅沢に暮らすという環境が出現します。かつてアダム=スミスが提唱した「神の見えざる手(市場の原理)」というのは、こうした恐ろしい未来に、私たちを誘導しているのです。

おかしいとは思いませんか?

私たちの収入の42%までもが遺伝で決まっているという研究結果(出典:David C. Rowe, et al., “Herrnstein's Syllogism: Genetic and Shared Environmental Influences on IQ, Education, and Income”, Intelligence, 26(4), 405-423, 1998)さえあります。これに生まれ育った家庭(共有環境)の影響である8%を足せば、収入の50%までは、自己責任とは言えないのです。

努力が足りないのではなくて、環境が特定の遺伝子を持っている人にだけ有利になっているということを直視する必要があります。そして、そうした環境に適応している人は、その環境をさらに自分たちに有利な方向に変化させる力(経済力と政治力)も持っているのです。すると、この環境はますます強化され、収入に対する遺伝要因はさらに大きくなっていくでしょう。そして、より極端な二極化が出現してきます。

おかしいとは思いませんか?

第8回「高齢者虐待や介護殺人の減らない日本。年齢差別は人間の”本能”なのか!?」でも伝えたとおり、過去に栄えた人類の文明もまた、止められない二極化によって滅んだことがわかっています。

特に、富裕層になるようなタイプの人はこうした危機に関する情報に接触する機会が多いはずなのに、自分はそれを止める方向に動こうとはしないのです。これを自殺と言わずしてどう表現するのでしょう。

目の前にあるのは6回目の大量絶滅なのに、炭坑のカナリアはどんどん死んでいるのに、迫りつつある断崖絶壁に向かってむしろアクセルを踏み込むような状況なのです。

おかしいとは思いませんか?

人類が自分たちの本能との向き合い方を、真剣に考えなくてはならないときに来ています。本能のすべてがおかしいとは言いませんが、かつての恐竜がそうであったように、本能のままに自らを推し進めた先にあるのは絶滅なのです。

「神の見えざる手」は私たち人類を“大量絶滅”の方向に進ませる、本能に準拠した装置であるといえます。そして、私の個人的な意見ですが、人類の絶滅まで残されている時間はあと100年もないはずです。

私は生物の存在そのものを愛しています。それが大量絶滅しようとしており、その原因がこれだけの能力を獲得してきた人類にあると思うと、本当に悲しい気持ちになるのです。やるべきことは、ほとんどわかっています。それは「神の見えざる手」に抗うことであり、人類が市場の原理を(その一部において)卒業することです。

その方法を挙げるとすれば以下の3つです。

- ベーシックインカムの整備と社会福祉の充実

- 地球環境と絶滅危惧種の保全への社会レベルでの投資

- 環境を破壊しない形での食料生産効率の向上と食料の分配

これらの推進には本能に反することも含まれます。しかし、生物が絶滅に至るのは、そもそも本能に従った結果だということを忘れてはなりません。

日本は世界に解決策を発信すべき

世界に先駆けて超高齢社会に突入する日本

多数決を前提とした民主主義社会において、こうした根本的な種の延命施策を推進するためには、ただ本能に従うことの危険を、多くの人が理解する必要があります。そして、日本に到来している高齢者福祉の危機は、多くの人が自分で体験することになる悲惨な環境です。

これは、多数にあたる人々が心身の深いところで人類の絶滅を実感することになるイベントでもあります。世界に先駆けてこのイベントに突入する日本こそ、世界に向けてこの解決策を発信すべき立場にあるということです。

介護に悩むということ、そうして介護に悩む人を支援するということ、介護のあるべき姿を語りながらその理想を実現しようと動くことは、この6回目の大量絶滅に抗おうとする、真に人類的な活動だと信じています。

だからこそ私は、明らかに低すぎる待遇(介護業界の40歳モデル賃金は全63業界中ダントツの最下位)にも関わらず、目の前の介護に全力をそそぐ介護のプロたちを本当に尊敬しています。実際に彼ら・彼女らの存在を知れば、人類が絶滅をまぬがれる可能性を感じられるのです。

私自身も、こんなことを考えて、人工知能と熟練介護職の力の融合によって介護支援を推進する株式会社リクシスを創業しています。

もちろん、この会社だけでこれだけ大きな問題がどうにかなるとは思っていません。だからこそ、こうした連載もまた大切にして続けていきたいと思っていますし、より多くの人に会っていきたいと願っています。引き続き、みなさまのご支援をどうぞよろしくお願いします。