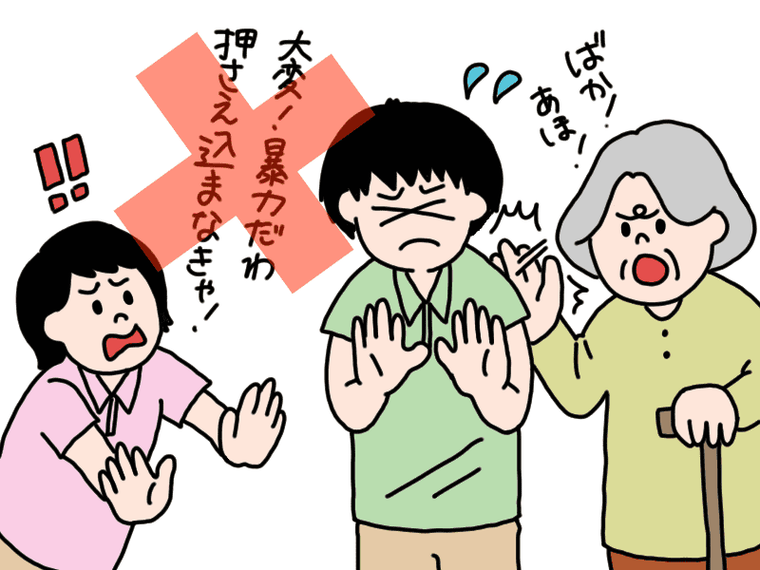

「認知症の人が興奮して暴れると、周囲に迷惑がかかる。押さえ込むか安定剤でおとなしくさせなきゃ」…それって正しい考え方ですか?

「宅幼老所 いしいさん家」を見学

介護現場では、迷惑行為にどう対応しているのでしょうか。筆者の一人(東田)が、認知症ケアに定評のある「宅幼老所 いしいさん家(ち)」(千葉県)を訪ね、代表の石井英寿さんに聞いてみました。

ここは習志野市実籾(みもみ)にある「みもみのいしいさん家」。元塗装店だった立派な建物の2階にあるリビングで、デイサービスが行われています。

利用者の中に、室内をしきりに歩き回る女性がいました。何だか険しい表情で、周囲をにらみつけています。前頭側頭型認知症のMさんです。大脳の前頭葉と側頭葉が萎縮したために、感情などの抑制が効かないタイプの認知症だといいます。よそのデイサービスで「暴力お断り。うちを利用するなら薬でおとなしくなって」と言われ、いしいさん家に移ってきたのだそうです。

石井さん流介護のコツ(1)

「場面転換」で流れをかえる

介護は「こっちが変われば相手も変わる」という関係性

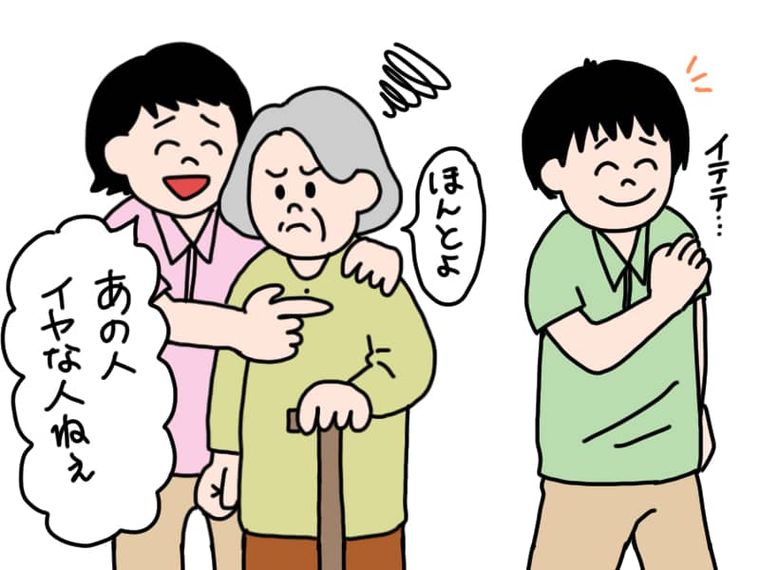

Mさんは、石井さんを叩き続けます。石井さんは、笑ってMさんに叩かれています。うんと怒られたあと、別のスタッフに交代すると、Mさんの機嫌が収まりました。

「誰かが悪者役になって怒りを引き受け、替わった介護職がいい人を演じて“あの人イヤな人ね”と同情すれば、怒りが収まることがあります。空気を変えて、いい人に自分の気持ちをわかってもらえれば安心する、という場面転換のテクニックです。介護に第三者を入れることの大切さですね。在宅介護だと、それができないから大変なんです」(石井さん)

つまり、認知症の人の言葉や行動を無理に変えようとするのではなく、まずは介護に当たる人や介護の仕方、介護をしている環境を変えてみたほうがいい、ということではないでしょうか。実際、石井さんはこう言っていました。

「医療は、原因があって結果がある因果関係です。介護でも、『なんでうまくいったのか』という追求は大切です。でも介護は、『こっちが変われば相手も変わる』という相関関係です。認知症の人を思い通りにしようとするこちらの姿勢を変えない限り、本人は変わってくれません」

石井さん流介護のコツ(2)

「役割づくり」で本人の気持ちに応える

お年寄りのイヤがることをしないこと

”認知症の人を変えるより、まずまわりが変わろう”という石井さん。彼が介護をするうえでモットーにしているのは何でしょう。

「お年寄りのイヤがることをしないことです。自分がやりたくないことはしなくていい環境をつくりたいと思っています」

とはいえ、利用者みんながのんびり過ごしたいと思っているわけではありません。デイサービス利用者のなかには、「働きたい」「人の役に立ちたい」と思っている人もいるのです。

「認知症の人には、役割を持ってもらうことが大切」だと石井さんは言います。そのとき、「昔やっていたことで、今でもできることをお願いする」のが、うまくいくコツだそうです。

利用者を全員受け身にせず、人によっては能動的になれる環境づくりを行わなければなりません。特に若年認知症を患った男性利用者には、「仕事」が必要でした。

石井さん流介護のコツ(3)

社会参加で地域と、そして人と交流

社会参加は本人の「生きがい」になる

2008年、石井さんは、胸に「いしい工務店」の文字が入った本格的な作業着をつくりました。そして、若年認知症を中心とした男性利用者のために、地域で「仕事」を請け負うようになりました。駅や商店街、幼稚園や小学校に頼んで、清掃などのボランティアをさせてもらったのです。

掃除なら誰でもやったことがあるし、認知症があっても十分できます。ささやかな活動ですが、先生や生徒から感謝されたといいます。

別の「仕事」の現場ではこんなことがありました。認知症のお年寄りたちが、保育園にある畑の手入れをしていたそうです。すると、2歳の子が「おじいちゃん、ありがとうございます」と言葉をかけました。この言葉に、あるお年寄りは思わず涙したそうです。

社会参加は本人の「生きがい」にもなります。事業所が地域とつながることで、介護する環境が変わり、第三者(地域の人)を入れることができた、ともいえるでしょう。

「みなさん歳を重ねていかれるので、10年たった今では、できる人は限られてきました。地域の中で『仕事』を探すのも大変ですが、それでも『いしい工務店』は続けています」

こうした活動が、今後も長く続くことを期待したいものです。

●地域密着型通所介護事業●居宅介護支援事業●訪問看護●日中一時支援事業●介護保険外事業(お泊まり)

〒275-0001 千葉県習志野市東習志野5-23-1

電話●047-472-8505 FAX●047-474-4528

本人じゃなく、まず関わる人や周囲の環境を変えてみよう