デビューっておいくつの時でしたっけ?

「母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。」 そんな衝撃的なタイトルの作品を描いた漫画家の宮川サトシさんが今回のゲストです。いつか、誰しもが経験する大切な人との別れ。宮川さんは最愛のお母様の死をきっかけにして、2014年に自伝エッセイ漫画を発表しました。漫画家くらたまと「死」について語り合いました。

- 構成:みんなの介護

最愛の母のがん告知、闘病、葬儀。死後も淡々と続いていく日常で発見したこと。現実で真摯に向き合う過程で見えてきた「母の死」の意味とは。いつか、誰しもが経験する大切な人との別れを描いた自伝エッセイ漫画。

働きながら感じる「ここじゃない感」

くらたま

くらたま 宮川

宮川2012年あたりから読み切りが2回くらい掲載されて、連載が始まったのが2013年。34歳のときでしたね。

くらたま

くらたままぁまぁ遅いですよね。前職は何をされていたんですか?

宮川

宮川塾の講師です。

くらたま

くらたま私もやったことがあります。

宮川

宮川僕自身が大きな病気をしてしまって、就職する予定だったんですけど、それがなしになっちゃったんで、自分で寺子屋塾みたいなのを、地元の岐阜で始めたんです。

2軒目を出してもイケるんじゃないかというところまできたんですけど、だいたい10年やったところで、ふと急に飽きてしまったんです。

くらたま

くらたま小学生が中心の塾ですか?

宮川

宮川小中、高校生も少し。大手の塾からあぶれてきちゃった子たちの面倒をみる、コバンザメみたいな存在の塾でした。

それなりに結果も出していたんですけど、この子たちの受験が上手くいって、ゆくゆく大物になったところで、自分はそれでいいのかってちょっと思うようになっちゃって…。

くらたま

くらたまそれは表現者としての気質でしょうね。わかる気がします。

宮川

宮川塾って夕方からなので、暇な昼間に塾の生徒に見せるために自分で4コマ漫画とかを描いていて、いつしか自分もやってみたいなと思っていたんです。

塾を終わらせて、母親が亡くなったことがきっかけにもなって、34歳で上京したんです。

くらたま

くらたま学習塾が成功していたんですから、生徒たちにも人気あったんでしょ。どんな先生だったんだろう?

宮川

宮川熱血教師、っていうのとは違ったと思います。タバコを吸っている子とかもいたんですけど、それに対して、「別に吸いたきゃ吸ってもいいけど、俺の見ていないところで吸ってきなよ」って言うくらいの感じ。

それが、子どもからすると『GTO』(元暴走族の型破りな教師・鬼塚英吉が主人公の、藤沢とおるによる人気学園漫画)みたいに見えたみたいですね。

くらたま

くらたま普通の先生だと、「なんだ、こら!」ってなるところが、そうじゃないから。

宮川

宮川そうするとヤンキーの子とかは「ついに現れた!」みたいに思ったみたいです。だから学校では問題があったような子も、全然、突っかかってこない。

ヤンキーの子と、普通にニンテンドーDSのゲームソフトの貸し借りとかするから、「なんだこの先生は!?」ってなるんですよ。でも、そこまで僕もバカじゃないから、そう思われていることに気づくんですよ。

だけど、そこで「俺はそんな人間じゃないよ」とは言わずに、その子のためになりきってやろうと思うんです。要は逆張りですよね。

くらたま

くらたまGTOを演じていたんだ。学力とともに人間としても成長していく子もいたんですね。

宮川

宮川そうですね。それはすごくうれしいんですけど、同時に「でも、俺はいい点とってないな」ってなってくるんですよ。

くらたま

くらたまクリエイターの人って、結局、そういうところなのかもしれませんね。

宮川

宮川かもしれませんね。元々、就職が決まっていたところも、大手の塾だったんです。

そこの最初のあいさつの時に、学長さんが、「皆さんの教えた子たちが宇宙飛行士や学者になる。素晴らしくないですか!」って言ったんですけど、「俺が宇宙飛行士になるわけじゃないもんな」と思うんですよ。

くらたま

くらたまそう思っちゃうんですよね。教師を熱血に超熱心にやれる人って、本当にそう思える才能があるんですよね。

私も塾の先生をやっていたからわかります。自分のいるべきところは、ここじゃないなって思っていました。

宮川

宮川そうなんです。「ここじゃない感」です。

くらたま

くらたまじゃあ、漫画に出合えて本当によかったですね。

「母が亡くなるまで、自分はドライな人間だと思っていたんですよ」

くらたま

くらたまお母様の看病や死をテーマに描こうと思ったきっかけはあったんですか?

宮川

宮川母が亡くなるまで、自分はドライな人間だと思っていたんですよ。

飼っていた犬が死んだ時も、家族は泣いているのに、僕だけが泣いていない。

自分でも「俺、人として大丈夫かよ」って思っていたんですけど、母の死は自分の中で大事件で、うろたえたりだとか、思ってもいなかった自分が出てきたんです。

――十分に受け入れていたつもりの母の死が次の日大きな喪失感に変わり――ここから母のいない世界での生活が始まりました

(『母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。』バンチコミックス版P98より引用)

くらたま

くらたま知らない自分に驚かれたんだ。

宮川

宮川そうですね。例えば、わかりやすいようにと扇風機のスイッチにマジックペンで「オン」「オフ」って書いた母の文字を見るだけで、ボロボロ泣いている自分がいて。

それを「あ、自分はこんなことで泣いたりするのか」っていうのを、もう一人の自分が見ていて驚いたのと同じくらい、これ面白いなと思ったんですよ。

それで「あ、これを描かなきゃ」と思ったのがきっかけですね。

くらたま

くらたまそれが32歳くらいですか?

宮川

宮川そこから人生が始まったと言ってもいいくらいの感覚がありますね。

自分って、こういう人間なんだ、こういう湿っぽいところがあるんだなと気付いて、それまで何かに打ち込んで本気でやったことはなかったんですけど、母親が死んだあとから、やるならきちんと最後まで作り上げるんだと強く思うようになって、漫画が描けるようになったような気がします。

くらたま

くらたまお母様の死という現実が、宮川さんを変えたんですね。

宮川

宮川この漫画の中にも「死にはエネルギーがある」って書いたんですけど、まさにそれを表現したいという思いが、描くきっかけになったのは間違いないと思います。

――俺も最近 なんとなくだけど…死にはエネルギーがあるような、そんなことを感じるようになったんだ。

(『母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。』バンチコミックス版P154より引用)

くらたま

くらたまでも、2012年に漫画家としてのキャリアをスタートさせて、翌年には連載がはじまって、まだ10年も経っていないのに話題の作品を次々に生み出されている。

もちろんご苦労もあるとは思いますけど、才能があってもなかなか売れるまで時間がかかる人も多い世界にあって、とんとん拍子ですよね。言われませんか?

宮川

宮川言っていただいたように、とんとん拍子と言えばそうなのかもしれませんが、とにかく運がいいと思うんです。

大病をしたときも、お医者さんには「絶対助からない」「余命120日」って言われたんですけど、そこから助かっているのも運がいいし、今もずっとお仕事がいただけているのもそう。

今日のこの日も、運がいいなと思っています。

くらたま

くらたまそっか〜。そう思っていた方がいいですよね、きっと。

宮川

宮川ただ、今日は先輩のくらたまさんと服の色がかぶってしまったのは運が悪い(笑)。

くらたま

くらたまあははは。私もかぶったと思ったんですけど、それもいいんじゃないかと思ってます。

「母親の死を食べた感じ」寂しいけど寂しくない

くらたま

くらたま作品の内容の話に戻りますけど、介護って言うのとはちょっと違いますよね。どちらかというと看病。

宮川

宮川そうですね。認知症ということでもなかったので。

くらたま

くらたまその看病が苦痛になることはなかったですか?

宮川

宮川いや、むしろ看病するっていう仕事を与えてもらったような気がしていましたね。

例えば、お灸が効くと聞けば、お灸を取り寄せて、何時になったらお灸をするよっていうことをやっている時間に、生きている実感を得ていたというか。

くらたま

くらたまお母様のためにジュースを作られたりとか?

宮川

宮川ジュースもそうだし、病院で先生の話のメモを取るとか。

自分にしかできないことをやっている、くらいの気持ちでしたね。

くらたま

くらたまそれまでお母さんのことが、ずっと生活の中にあったわけでもないんですよね。

宮川

宮川よく、マザコンと言われるんですけど、正直、マザコンではないと思っているんです。

もちろん大事だとは思っているんだけど、お母さんが決めないと決められないとか、そういうこともないし、割と反発もしてきたし。ただ、最後に濃密な時間を過ごすことができた。

その関係は、自分たちだけでカスタマイズされたもので、マザコンと言われたらそうなのかもしれませんが、これだと定義するものでもないような気がしています。

くらたま

くらたま私は、まだ両親が健在なんです。だから、深刻な病気や死に直面したときに、自分がどうなるかということが想像しづらいんです。

そういう人が多いと思うんですけど、宮川さんはどんな感覚でしたか?

宮川

宮川それは、もうめちゃくちゃ驚きました。と同時に、すごく面白かった。

ドライだと思っていた自分が、どこそこが痛いという母親に「俺が痛ければよかったのに」と思って、「俺はそんなふうに思える側の人間なんだ」と思いもしました。

逆に、ここで泣くだろうと思っていたところで泣かなかったとか。実際、お葬式のときは一切泣かなかったということも、自分ではすごく面白かったんです。

くらたま

くらたま泣かなかったんですか。

宮川

宮川ドラマとかで見るシーンも、結構、ウソだなって思いましたね。

例えば、お通夜の日に葬儀場に一晩泊まるんですけど、腹が減るだろうということで、みんなでコンビニに行ってカップ麺でも買いに行こうとなったとき、僕がレジに持っていったのが、豪華で贅沢なデラックスのカップ麺なんですよ。

そのときに、もう一人の自分が後ろにいて「さっき母ちゃん死んで、その夕方にお前はデラックスを選んでるな」ってツッコミを入れている自分がいるんです。

くらたま

くらたまリアルだな〜。

宮川

宮川それがめちゃめちゃ面白いんです。人間だなと思って。そういう面白さを書き留めて漫画にしたいって思ったんですよね。

くらたま

くらたまそういう細かなリアルって、確かに漫画ならでは。ほかの表現では難しいと思う。

くらたま

くらたまお話を聞いていると、「死にはエネルギーがある」と思われた宮川さんの感性は、高齢化社会の中に大きなヒントを与えてくれるような気がしてきます。

宮川

宮川死の寂しさや悲しさの反対側の部分に、意外と自分の人生を進める起爆剤とか、物を考えるきっかけがあったりする。

例えば、自分の奥さんが亡くなったらイヤなんですけど、母の死を一度経験したことで、死のいい部分もわかったというか、そういう感覚があるんです。

これはいろんなところで言うんですけど、母親の死を食べたような感じがして、自分の栄養になった気がするんですよ。

くらたま

くらたまそれはとってもいい表現ですね。

宮川

宮川僕は、天国があるとはまったく思っていないんですけど、でも母が亡くなったことで自分にインストールされた感じがある。

「母ちゃんは、今もここに生きている」みたいな映画やドラマがよくありますけど、そうじゃなくて、養分として吸収した感じ。

くらたま

くらたま養分として、自分の中に取り込んだ。

宮川

宮川母の死、自体を食べたことで、一段階上の自分になった感じがしています。

くらたま

くらたまだったら、本当にこの『母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。」というタイトルと現実に思っていることにズレがないんですね

宮川

宮川そうですね。だから寂しいんだけど、寂しくない。この作品を通じて、死の受け入れ方みたいなものが、ちゃんと言語化できたような気がしています。

――ある日の別れの経験が君の重かった腰を持ち上げるんだよ。

(『母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。』バンチコミックス版P155より引用)

くらたま

くらたまそんな宮川さんでも、お母様に対して、「あの時、こうしておけばよかった」とか「こんな準備ができていたら」と思われることはあるんですか?

宮川

宮川これは僕の持論なんですけど、準備はしない方がいいんじゃないかって思います。

くらたま

くらたまそれはどうしてでしょう?

宮川

宮川準備したものって、ウソくさいんです。それよりも後で後悔するのがリアルだし、その方がいい。

「あ〜、あの時、あれをやっておけば」と思う時間って、その人のことを考えている時間じゃないですか。時間が経つと、そういう時間もだんだん減っていってしまいます。

くらたま

くらたまそれはお母さんを思っている時間なんですね。

宮川

宮川だから、むしろ準備をしない方が、その人のことをずっと長く味わえる。

くらたま

くらたま面白いな、その考え方。

宮川

宮川でもそれは、母が亡くなってわかったことです。

くらたま

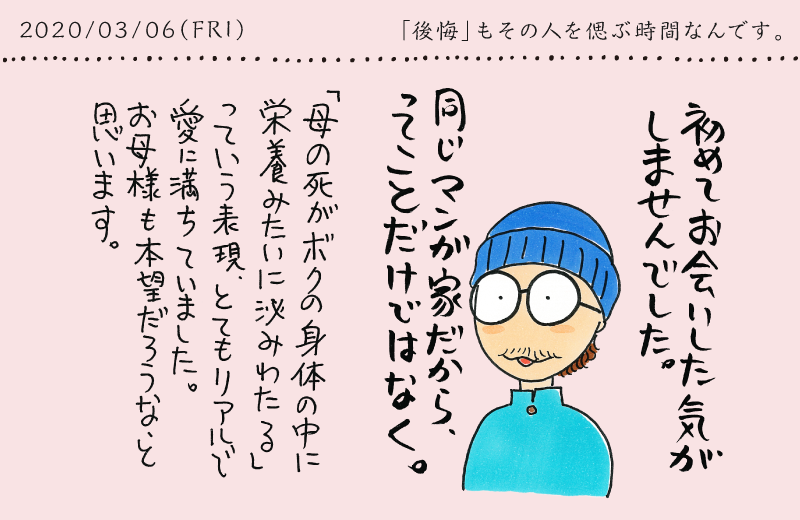

くらたま後悔も、その人を偲ぶ時間なんだ。

宮川

宮川結構、逆張りなんです。そこは塾をやっているときと変わっていない(笑)。

- 撮影:荻山 拓也

宮川サトシ

1978年、岐阜県出身。2013年に地方出身妖怪たちの日常を哀愁あふれるタッチで描いた『東京百鬼夜行』でデビュー。最愛の人を喪った哀しみとそこからの再生を描いた自伝エッセイ『母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。』は、多くの共感を得た。SFギャグ『宇宙戦艦ティラミス』のほか、『情熱大陸への執拗な情熱』『そのオムツ、俺が換えます』『僕!!男塾』(原作)など話題作多数。