今日はよろしくお願いします。以前、テレビ番組でご一緒しましたよね。漫画関連のお仕事は初めてなので、どんなお話が聞けるのか楽しみです。

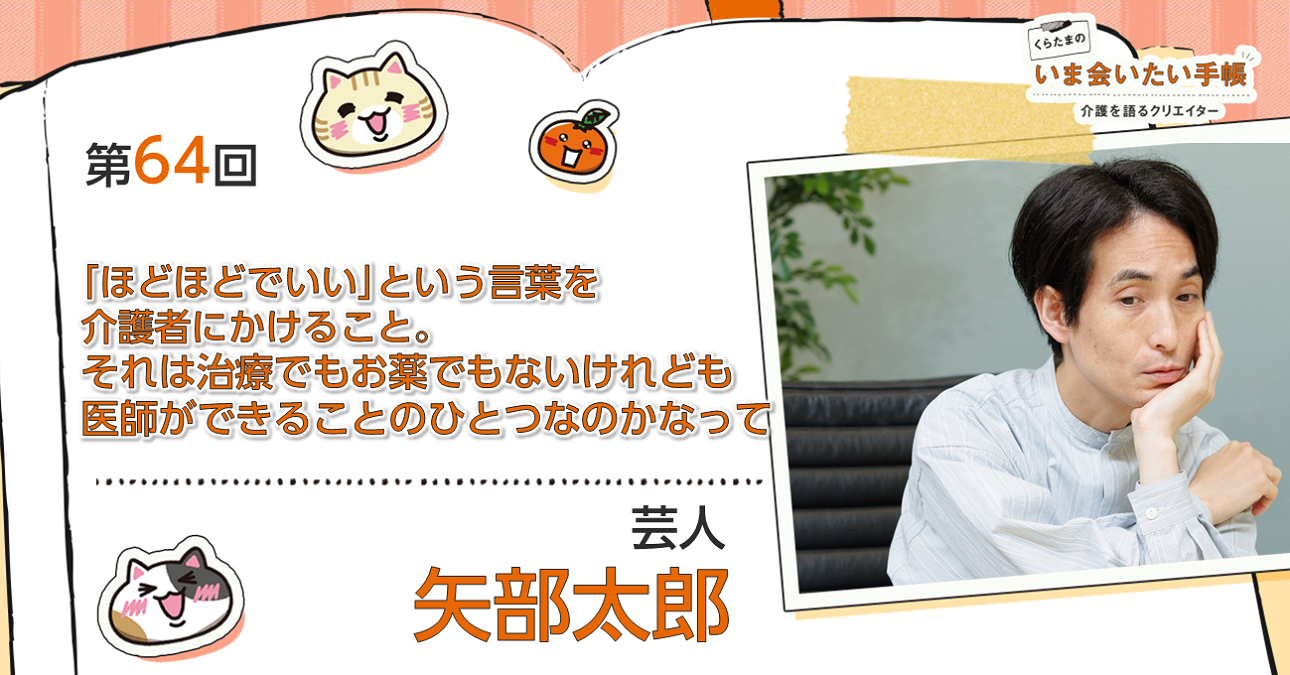

芸人・漫画家・俳優とマルチに活躍されている矢部太郎さん。 『大家さんと僕』で漫画家として“鮮烈”なデビューを飾ると、『ぼくのお父さん』『楽屋のトナくん』とヒット作を次々と生み出してきました。 そんな漫画家・矢部さんがこんかい描いたテーマは「介護」。挿画を担当した『ボケ日和』を『マンガ ぼけ日和』として全編描き下ろしで単行本に。 今回の対談では、矢部さんがグループホームで体験したエピソードや漫画制作の裏話を聞きます。

- 構成:みんなの介護

認知症専門医の長谷川嘉哉先生がユーモアたっぷりに綴った『ボケ日和―わが家に認知症がやって来た! どうする?どうなる?』。同作の挿画を担当した矢部さんが、その優しくあたたかい感性で“オール漫画化”。介護の苦悩とともに描かれる家族の絆や命の尊さにホロリときます。

漫画化によって間口を広げたかった

くらたま

くらたま 矢部

矢部もちろん覚えています。よろしくお願いいたします。

くらたま

くらたままずは『マンガ ぼけ日和』の制作の経緯から伺えますか。

矢部

矢部長谷川嘉哉先生のご著書『ボケ日和』の装画を描いたご縁から、漫画化のお話をいただいたんです。

くらたま

くらたま漫画化のオファーが来たときには、どんなお気持ちでした?

矢部

矢部漫画にすることで読者の"間口”が広がったらいいなぁって思ったんです。「ボケ日和」を読んだときに「もっと多くの方に、この本を知ってもらいたい」と感じていたので。

くらたま

くらたま漫画になると間口が広がると言うのはよくわかります。

矢部

矢部実際、小学生の読者から「文字はあんまり読めない。でも、漫画だったから読めた」という声をいただいて。……うれしかったですね。

漫画家としてのこだわり

くらたま

くらたま漫画化にあたって「矢部さんならではのこだわり」はありましたか?

矢部

矢部文字を必要最小限にしようと思い、コラムや用語解説をなくしたんです。用語解説をなくすことには「議論」があったのですが、なくても問題がないようにして。 かえって物語としてページをめくってもらえるんじゃないかという気持ちがあったんです。

くらたま

くらたまたしかに!解説ページなんかがない!スッと世界観に入り込めた理由が分かりました。

矢部

矢部漫画を読んでいたのに「あれ、漫画じゃなくなった」って思うことがありませんか?例えば、歴史モノとか……

くらたま

くらたまそうそう、勉強系の「漫画」はそのパターンが多い(笑)。原案者がいる場合は、その方のコラムが入っていることもありますが。

矢部

矢部長谷川先生が「矢部さんの思うように描いてください」って言ってくださったおかげですね。

くらたま

くらたまなるほどねえ。『大家さんと僕』と比べると、『マンガ ぼけ日和』の方が丸くてやさしくなっていますよね。それに、黒ベタ(※)は全く使わずにやさしいトーンだけ。

※漫画の一部を黒く塗り潰すこと

『マンガ ぼけ日和』P35より引用

矢部

矢部ベタがないって初めて言われました。やっぱり漫画家さんならではの視点ですね。トーンも20%くらいの薄いものしか使っていないんです。 「認知症は怖いですよ」という漫画にするんだったら、ベタで“画面”を押せばいいんですけど。

くらたま

くらたまたしかに。しんどい気持ちの表現なんかは、ベタによってどーんと暗くなる感じを出せる。でも、この本にはないよね。

お笑い芸人としての感性

くらたま

くらたまお笑い芸人としての矢部さんは漫画の中でどんなふうに息づいていますか。

矢部

矢部あんまり自信がないですが……。やっぱり「笑い」はあった方が読みたくなりますよね。長谷川先生にも「クスッと笑えるようなエピソードがあれば教えてください」と伺って。

くらたま

くらたまへえ!そうだったんだ。

矢部

矢部それも本に描いていますが、笑えるエピソードがあることでクッションになると思ったんです。

くらたま

くらたまそれにしても、「ボケ日和」とはいい意味で違った雰囲気の作品になっていますよね。ネームを切られた(※)のが矢部さんだから、漫画家としての矢部さんがでているんだよね。

(※コマ割りやセリフ、画面構成などの下書きを描くこと)

矢部

矢部漫画家の倉田さんにそう言っていただけるとうれしいです。

漫画も芸人の仕事のうち

くらたま

くらたま今は芸人と漫画家、“自意識”としてはどちらのほうが強いですか?

矢部

矢部芸人だから漫画も読んでもらえているとは思っています。

くらたま

くらたまそれはないと思う。芸人だったら読まれるというほど甘いものでもないです。漫画家として実力を認められたからだと思いますよ。

矢部

矢部どうなんでしょうか。ひょっとすると「漫画は芸人の仕事のうちのひとつ」と思っているのかもしれません。

くらたま

くらたま……どういうことですか?

矢部

矢部コントで面白いことを伝えようとしたり、ロケで食べ物の美味しさを伝えようとしたりしています。芸人の仕事は、難しいことをわかりやすく視聴者に届けることなんじゃないかって思うんです。

『マンガ ぼけ日和』を描いたのも「僕という芸人を通して何か伝えられることがあれば」という思いがありました。自己表現じゃなくて、“サービス業”的な感じですかね。

偶然の出会いから開花した漫画の才能

くらたま

くらたま世間では芸人としての矢部さんの印象が強い方もいらっしゃると思います。そもそも矢部さんが漫画家としての活動を始められた経緯を伺ってもいいですか。

矢部

矢部大家さんとお茶をしてたときに、たまたま漫画原作者の倉科遼先生とお会いしたんです。

くらたま

くらたまえっ!『女帝』の倉科先生?

矢部

矢部はい。倉科先生は文化人として吉本に所属されているので、以前から面識がありました。そのとき、倉科先生は大家さんが僕の親戚だと思って声を掛けてくださったんです。でも、事実を伝えると興味を持ってくださって「大家さんとの関係を漫画にしたらいいよ」と言ってくださったんです。「矢部くんの絵は味があるから」とも。

くらたま

くらたまそういうきっかけだったんだ。

矢部

矢部そうなんです。それも「漫画の週刊誌じゃなくて、小説誌とかでやった方がいい」というところまでアドバイスしてくださったんです。

くらたま

くらたまそれで小説誌に持っていったの?

矢部

矢部倉科先生に「原案を描いて」と言われたので、まずは大家さんとの出来事を漫画にしてみたんです。そうしたら「これはいい」と言って、吉本の出版部に掛け合ってくださったんです。

くらたま

くらたまそこからあんな大ヒットになったんだ!倉科先生の“目”がすごい。

矢部

矢部ほんと、倉科先生には頭が上がらないです……。しかも「出版社がダメだったら自費出版で出すよ」とまで言ってくださって。

くらたま

くらたまよっぽど才能を買ってくださったんですね。でも、自費出版の方が倉科先生は儲かったね。

矢部

矢部(笑)。

くらたま

くらたま矢部さんって人とのご縁で人生が開いていっているんじゃないですか。大家さんも、引っ越した先の物件にお住まいだったところからですもんね。

矢部

矢部素晴らしい方々と出会えていると思います。

くらたま

くらたま矢部さんの人柄だからだと思いますよ、応援したくなるような。しかも、それが漫画にも出ていますよ。ワンカット見ただけでも、矢部さんのほのぼのした感じがわかるんです。 嫌な人や怒っている人が漫画に出てこない。だから、矢部さんの中にそういうのがないんだろうなと思っています。

矢部

矢部あるのはあると思います。でも、怒りから作品を書くことは、それほどないのかもしれないですね。それに長谷川先生の「ボケ日和」がやさしさに満ちていたことも大きいと思います。僕は、長谷川先生のお話を読んで、そこから受け取ったものを描いてますから。

くらたま

くらたまそっかあ……どうしても私は怒りキャラばっかり出てきちゃうんですけど(笑)。

やさしいタッチ

くらたま

くらたま介護って“しんどい”ことやドロドロした人間の嫌な面が出ることがあります。でも、そういうものが矢部さんというクッションにくるまれて、ほんわかした雰囲気になっていますよね。

例えば、「モノ盗られ妄想」のお話。認知症の方が「お金を取った」と周りを疑うお話はよく聞きます。そのときに疑われるのが、被介護者を最も親身にお世話をしてきた方という事実。

普通なら「そんなこと言われてもうれしくないわ」と思うものです。その無念や怒り、それでも介護を辞められない気持ちが、矢部さんの漫画によってこんなにもやさしく描けるんだって思いました。

矢部

矢部ありがとうございます。長谷川先生が「介護の勲章だと思ってください」と表現されていたので、それをそのままビジュアル化したんですけど。

くらたま

くらたまここは介護に関わる人には絶対に見てほしい。不思議だよね。だっていつも親切にしてくれている人に一番やさしくしないとおかしいのに、人間って必ずしもそうなってないもん。

矢部

矢部そうですね。それを認知症の症状だと知っているだけでも全然違いますよね。

くらたま

くらたまほかにも「デイサービスなんか行かない」と言ってたおばあちゃんが、お医者さんの一言でコロッと気持ちが変わったというお話もありましたね。あれはすごく共感できた。うちの母も子どもの言うことは全然聞かないのに、医者に言われるとすんなり聞くようなところがあるんですよ。

『マンガ ぼけ日和』P26より引用

グループホームは平和だった

くらたま

くらたま漫画を描くにあたって介護施設に行かれたそうで。

矢部

矢部長谷川先生が経営されているクリニックやデイサービス、グループホームに行きました。グループホームは、穏やかな時間が流れてる感じがしましたね。不思議だなぁと思って長谷川先生に聞いてみたんです。そうしたら「『近しい』方々がグループユニットになると安心するところがあるんじゃないか」とおっしゃっていました。

くらたま

くらたまなるほど。ご自宅で暮らしている方は「自分だけが認知症」という状況が、ストレスになることもありそうですよね。

矢部

矢部そういうこともあるのかもしれませんが、驚きました。

くらたま

くらたまうちの父は、友達を“進んで”つくらないような孤高の人だったのに、デイサービスに通いだしたら楽しそうだったんです。昔の父だったら絶対やっていなかったであろうイベントにも夢中になって取り組んでいました。

矢部

矢部そうなんですか。

くらたま

くらたまご家庭での介護も平和ならいいんですけど、家族はどうしてもイライラしてしまうことがありますよね。

矢部

矢部そうですね。

くらたま

くらたまうちは、父の認知が進んできた頃、母がいつもイライラしてたんです。例えば、父が何度もタオルの場所を聞く。すると「さっき言ったでしょ」みたいにして。でも、一度言ってもまた忘れちゃうんですよ。怒鳴られる方は毎回しんどいだろうけど、イライラする母を責めることもできない。 そんな状況を見てきたからこそ『マンガ ぼけ日和』は、「こうありたい」と思う世界でしたね。

矢部

矢部長谷川先生は「介護はほどほどでいい」とおっしゃっているんです。先生のお母さんを始め、真面目に介護をし過ぎて苦しむ家族をたくさん見てこられたから……。 それに、僕の母も介護施設で働きながら、介護の大変さが身にしみています。 「私は家族にみてもらわず、施設に入るから」と言っていますね。

『マンガ ぼけ日和』P126より引用

くらたま

くらたま長谷川先生の言葉が心に“染みます”。

矢部

矢部「ほどほどでいい」という言葉を介護者にかけること。それは治療でもお薬でもないけれども 医師ができることのひとつなのかなって。

くらたま

くらたまそれによって救われる人は確実にいますよね。

矢部

矢部僕もこれから両親の介護をする年齢になります。だから、そうなる前にじっくり介護のことを考えられて良かったと思っています。

“ご縁”の物語を描いていきたい

くらたま

くらたま漫画の制作過程で「もし自分が介護される側になったら……」って考えましたか?

矢部

矢部僕は子どもがいないので、まだ想像できないですね。それに『ボケ日和』は家族の話でしたし。

くらたま

くらたま単身の方が認知症になったらっていうお話は、意外と語られてないですね。

矢部

矢部経済的なことが重要になってくるんだろうとは思います。でも、認知症を患っても自分でわからないんじゃないですかね。

くらたま

くらたまそうですよね。病院に行くのだって、だいたい家族が連れていきますから。単身の方は、認知症と自覚することが難しいケースもあるのかもしれない。

矢部

矢部そうかもしれないですね。

くらたま

くらたま矢部さん、ぜひ続編で描いてください。

矢部

矢部ええっ。

くらたま

くらたま半分冗談です。ちなみに、次はどんな作品を描こうと考えているんですか?

矢部

矢部今、『週刊新潮』で『プレゼントと僕』という漫画の連載をさせていただいてるんです。いろいろな方からいただいたプレゼントのお話です。人にもらった物って捨てられないじゃないですか?

くらたま

くらたまえ?そうなの?私、結構捨てちゃうな。

矢部

矢部(笑)。僕は捨てられないんです。プレゼントをくださった方の思いが詰まっている気がして……20年以上前に先輩芸人からいただいたベッドや炊飯器をいまだに使っています。

くらたま

くらたまそれはすごい。

矢部

矢部「プレゼントって何なのかな」って改めて考えていくと、いただいた方との「ご縁」に行き着くんです。僕はこれからもそういうお話を描いていきたいですね。

くらたま

くらたまそれはもう矢部さんならではの視点だと思います。今日はどうもありがとうございました。

- 撮影:西山輝彦

矢部太郎

1977年生まれ。芸人・マンガ家。1997年に「カラテカ」を結成。レギュラー出演していた「進ぬ!電波少年」の企画がきっかけで、11カ月の間に4カ国語を覚える。さらに、2007年には気象予報士の資格も取得。舞台やドラマ、映画で俳優としても活躍している。初めて描いた漫画『大家さんと僕』(新潮社)で第22回手塚治虫文化賞短編賞を受賞。シリーズ120万部超の大ヒットとなった。その他の著作に『ぼくのお父さん』(新潮社)、『楽屋のトナくん』(講談社)などがある。