任期満了を前にして、子どもたちに伝えたいことを教えていただけますか。

「くらたまのいま会いたい手帳」。泉房穂氏との対談後編です。 命がけで大胆な改革を続け、全国で注目を集める明石市の施策。「やさしいまち」を実現した泉房穂氏の情熱は、幼少期に痛切に感じた「社会の理不尽への怒り」もあったと言います。政治家・泉房穂氏を支えた家族との絆、任期満了を前に明石のまちに寄せる思いを、くらたまが聞きました。

- 構成:みんなの介護

地方から全国初の施策を次々と実現し、行政手腕が注目された泉氏。幼少期から市長の引退に至るまで、何を思い、行動してきたのかー。泉氏を政治に駆り立てる動機、実現した施策とその裏側、暴言騒動のことなど。注目の市政が生まれた背景を余すところなく著した一冊。

父は12歳で漁師にならざるを得なかった

本記事は後編です。前編からお楽しみください

くらたま

くらたま 泉

泉クサい言い方になりますが、生まれた環境で自分の夢をあきらめないでほしいんです。貧しい環境の中で夢をあきらめざるを得なかった私の両親の無念さを知っているから。

親父が小学生のとき、3人の兄貴が戦死しました。だから、親父は小学校を出てから漁師にならざるを得なかったんです。仕事の合間に本を読んでいても取り上げられて、読ませてもらえなかった。勉強がしたいのに漁を続けるしかなかったんです。

くらたま

くらたまそうだったんですか。

泉

泉おかんも貧乏人の漁師の子でした。そんな2人が結婚するときに誓ったことがあります。「自分たちは勉強したくてもできなかった。だから、うちの子はせめて高校に行かしてやろう」と。

それで、私は高校まで行かせてもらったけど、両親ともに”大学”という発想はなかった。「自分で行け」って言われていたので、一銭ももらわずに自腹で大学へ行きました。

もっとも、家庭の事情は厳しく、塾に行くような余裕はありませんでしたし、参考書や問題集も必要最低限しか買いませんでした。図書館も近くになかったので、結局、近くの本屋さんで参考書を立ち読みしながら、独学で大学受験をしました。ありがたかったのは、その本屋の親父さんが、私のために店の片隅に小さな机とイスを用意してくれたことです。

(『社会の変え方』P33より引用)

泉

泉小学生のときから両親に対して「仕事を手伝わんと宿題してもいいか?」って聞いていたんです。親が「宿題したら?」って言ってくれたら「ありがとう!」と。そうしたらね、「もし、お前がわしに感謝してくれるんやったら、お前の子どもに返してやれ。わしがお前にすることは、お前が子どもにすることや」と言って……。

くらたま

くらたま……。

泉

泉そんな両親を見て育った私は、ずっと「子どもの夢の選択肢をつくりたい」と思ってきました。

くらたま

くらたま明石市の施策には、その思いが反映されていましたよね。ちなみに、ご両親は、政治家になることには賛成されたんですか?

泉

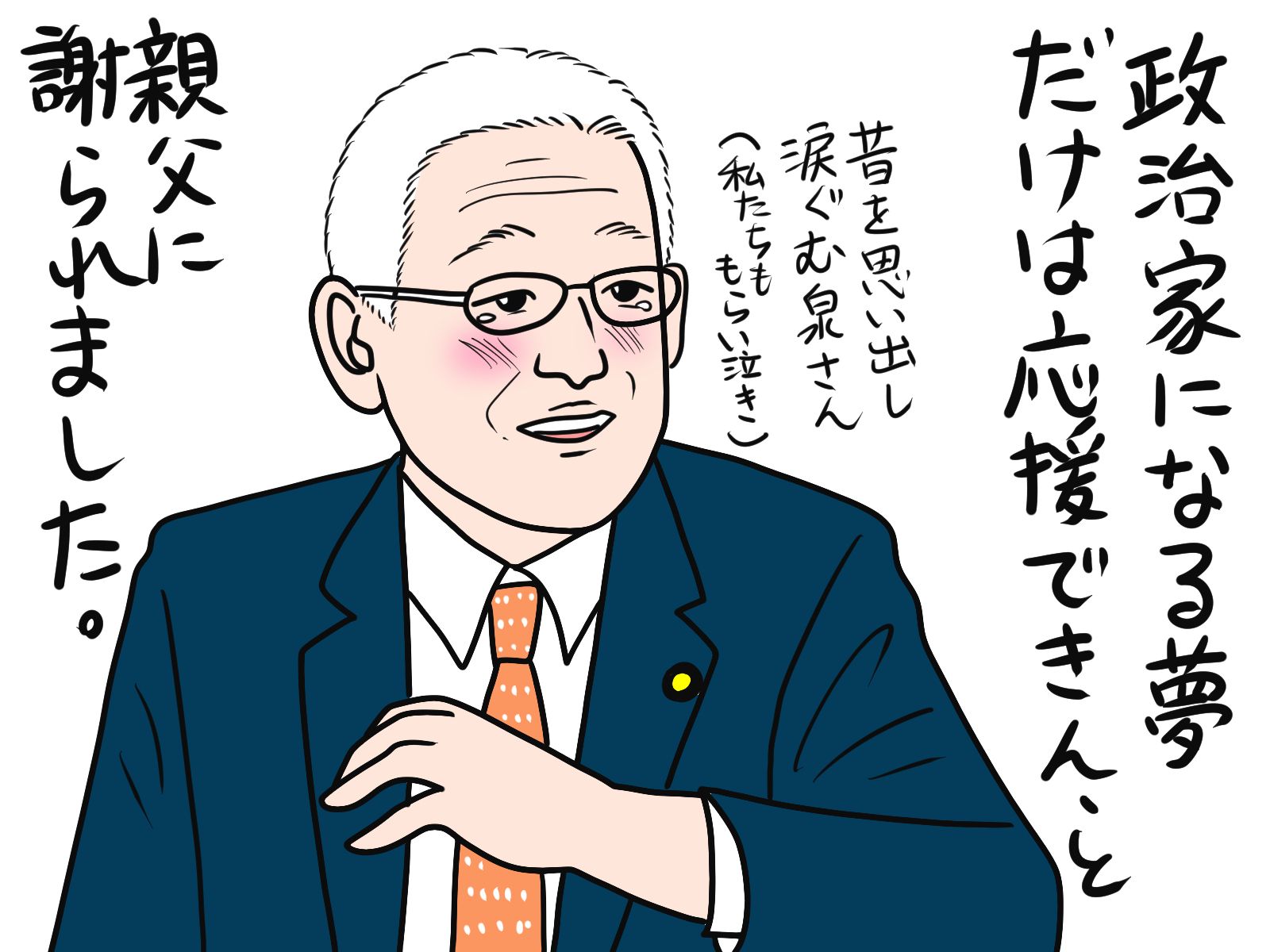

泉最初は反対されましたよ。「選挙に出たい」と伝えたときに、謝られたんです。「わしはお前のしたいことをさせてやりたいと思って生きてきたけど、政治家にはしてやられへん。有力者の知り合いもおらんし、金も力もない」って。

くらたま

くらたまそういう理由で反対されたんだ。

泉

泉「うちのような貧乏人は『階段』を登ることしかできへん。だからお前もあきらめろ。そして、もしお前の子どもが願うんやったら支えてやれ」と。

それが27歳ぐらいのときやったんです。それでも、自分は市長になる、「冷たいまちをやさしくしてみせる」と決めていました。

くらたま

くらたまなるほど。そのような経緯があったんですね。

貧しさゆえに夢をあきらめなくていい明石にしたかった

くらたま

くらたま個人的なことを伺いますが、ご自身のお子さまへの夢の選択肢はどのような形で育まれましたか。

泉

泉本を読める環境づくりですかね。私の実家は、めちゃくちゃ貧乏やったから、親に「本買って」って言えんかったんです。だから、自分の子どもの勉強部屋は、壁いっぱいに本を並べてやろうと思っていました。 実際に家を持ったときに工務店を呼んで壁一面を本棚にしたんです。その日は、本棚を眺めながら一人で泣きました。「あぁ、夢がひとつ叶った」って。

ただこれには後日談があるんです。当時、弁護士でしたから、本棚に離婚や相続の本ばかりになってしまって。小学生だった子どもが、やたらと「離婚」や「相続」に詳しくなってしもて……。

くらたま

くらたま(笑)。

泉

泉あるとき、先生から電話が掛かってきたんです。お宅のお子さんは、しりとりでいつも負けているんだ、と。「り」と言ったら「離婚」。「は」は「破産」。いつの間にか、しりとりで離婚や破産ばかりを言う子どもになってしまってたんです。困りましたね。

「は」は、はさみやろ?「り」は、リスやろ?って思ったんですが。

くらたま

くらたま(笑)。思わぬ影響でしたね。本に対する思いは、明石のまちでも形になりました。

泉

泉まちの子どもたちが、思う存分に本を読めるような大きな図書館をつくりました。市長になって一年目のことです。再開発で駅前のビルに入る企業や施設を見直して、図書館を作りました。絵本を買い揃えて、お金のない子でも好きな絵本がたくさん読めるまちにしようと。

くらたま

くらたま素敵な取り組みです。

泉

泉それだけではなく、同じビルには大型遊具が揃った遊び場もつくったんです。職員の反対を押し切って市民の利用料を無料にしました。

くらたま

くらたま大胆な取り組みですね。

泉

泉原体験があって。子どもの頃、遊園地にときどき連れて行ってもらいました。でも、入場料で入れるところまでは行くけど、その先にある「特別展」なんかは入ったことがなかった。幼心にわかるわけですよ、家が貧乏なことが。「房穂行くか?」って聞かれても「え?興味ないよ」なんて答えていたんです。

だから、金持ちの子どもだけがトランポリンやボールプールで喜んでいて、「貧乏」な子が親に気を遣って「僕はいいよ」なんて横に座っているようなまちは絶対に嫌やった。

でも、このことはすごく市民の心に届いているようで。

「あの市長さんは多くの抵抗を受けながらも、毎日遊びに来ても無料の空間をつくったんだ」と。だから、私が4年前に失脚したときにママさんたちが立ち上がってくれました。赤ちゃんを抱えて署名活動を始めたんです。

2019年の市長選が行われる3ヶ月前のこと。市職員への2年前の暴言音声が突如マスコミで流されました。昔の私の発言とはいえ、許されないことであり、責任をとって辞職しました。しかし、思いがけないことに、子育て層と若者を中心とした市民による自発的な署名活動が始まりました。5千筆もの署名と熱烈な出馬要請を受けて、もう1度市長になるチャンスをいただきました。

(『社会の変え方』P339より引用)

泉

泉泣かせる言葉がそのときの署名用紙に書いてありました。「私たちは気づかないうちに、泉市長によって守られてきた。今度は私たちが守る番」とか。「たとえ立候補しなくても、せめてありがとうだけは伝えたい」とか。……泣けてきますよ、ほんま。

くらたま

くらたま市民にも、泉さんの気持ちがしっかり届いてたんですね。

泉

泉一人ひとりの思いが、ほんとうにうれしかったです。 署名活動の応援に中高生の子らも駆けつけてくれました。その子らが自由にバンド活動ができるように、楽器を買い揃えて全部無料にしていました。勉強だけじゃなく、音楽をしたい子もその道で頑張れるように応援したかったんです。練習ができるスタジオも無料です。

くらたま

くらたまかなり徹底されてますね。

泉

泉私もバンド活動をしていたから、音楽を志す若い人の気持ちがわかるんです。それに、金持ちの“ドラ息子”しか音楽ができなかったら「理不尽」じゃないですか。“ドラ息子”は金持ちだから、スタジオを借りられるけど、貧乏人の子どもは借りられへん社会はよくない。だから無料にしてあげたかったんです。

その子らが「あの市長さんは僕らのために音楽スタジオをつくってくれた」って言うてね、自主的に署名活動をしてくれたんです。

くらたま

くらたま良いお話をお聞かせくださいました。

泉

泉私の「暑苦しい思い」が明石の政策、やさしいまちづくりに繋がっています。

明石のまちはみんなでつくった

くらたま

くらたま明石っていいまちですね。

泉

泉「明石はまちぐるみで子どもを応援してくれる」と安心して、他県からも移住してこられます。「引っ越したら50万円もらえます!」そんな「札束」で釣るような行為とは、わけが違いますから。

くらたま

くらたまいまは「やり切った」という思いですか?

泉

泉3期12年というのも、一定の区切りとして前から思っていました。ほんとうは、もっときれいに幕を引くはずだったけど、熱くなると口の悪さが出る自分自身のキャラもあって、このような形になりました。

くらたま

くらたま泉さんが去ったあとの市政に対してはどのような思いですか?

泉

泉私がいなくても大丈夫なまちにした自負はあります。だって、私だけの力ではなく、まちのみんなで取り組んできたことだから。

私は、市長として仕組みをつくりました。でも、こども食堂の運営も認知症サポーターや市民後見人も市民の力と”まごころ”によるものです。

市役所職員は2000人だけど、私は人口30万人と一緒にまちをつくっていると思っています。2000人の職員には結構“高い”給料を払っているけど、その他の明石市民には「気持ち程度の実費でごめんね」という感じですがね。

くらたま

くらたまそれは金銭ではかれないことでもあると思います。振り返って感じられる明石の「特徴」を伺えますか。

泉

泉犯罪の被害者に支援を行い、罪を犯した人にも「おかえりなさい」と言えるまちにもしてきました。刑務所の入所者の4割ほどは、軽度の知的障害があると言われています。ですが、早い段階から支援がなかったために、やがて刑務所の「リピーター」になってしまった人も多いんです。

受刑者一人当たりの年間経費は、300万円と言われています。再犯によって10年刑務所にいたとすると、3000万円です。そのお金は、みんなの税金で賄うのです。この問題を放置していてもメリットは何ひとつありません。

くらたま

くらたま十分に光が当たっていない問題ですよね。

泉

泉また、LQBTQ+の方々の困りごとを当事者の目線で解決していく取り組みも行っています。パートナー同士や子どもとの関係性を公的に証明する「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」も開始しました。明石が全国初で始めて、1年後には、全国で40以上の地域が同様の仕組みを導入するようになりました。

私の仕事は、ゼロから1をつくることです。そこは、剛腕というか、“どうかしている”キャラじゃないと突破できなかったかもしれない。でも、今の明石市の体制をしっかり続けていくことは、今の明石市民なら十分できる。そういう意味では、市長を辞任するにあたっての中途半端な気持ちや後悔はありません。やることはやったので、明石は大丈夫だと思っています。

これからは明石でやったことを全国に広げていくつもりです。国や県に対して、日本の政治を、グローバルスタンダードに変えるような役割があれば……という感じでしょうかね。ちょっとクサい話ですか。

くらたま

くらたまいえ。泉さんとお話していると元気が湧いてきます。

アイディアは、どこかのマネか市民の声

くらたま

くらたま明石の施策は、泉さんのアイディアですよね?

泉

泉私のアイディアってほぼありませんよ。どこかのマネか市民の声のどちらかです。

マネの具体例で言えば、オムツの宅配があります。これは、ある表彰式に呼んでいただいたとき、滋賀県の東近江市の方から聞いたんです。

「どんなことをされたんですか?」って聞くと、「オムツを届ける取り組みで表彰された」とおっしゃっていた。「オムツか。ええなぁ」って考えていると、オムツを届けるにはチェーンロックを開けないといけないことに思い至りました。そこで、孤立防止を入れた取り組みにしたのです。

東近江市の話を聞いたとき、思い浮かべたのはまさにこのシーンでした。家庭訪問に行っても、チェーンロックがかかったままだと、部屋の奥にいる子どもの顔は見えません。顔が見えなければ、子どもが元気なのか、体にアザがあるのかもわかりません。極論、無事に生きているのかどうかさえ、わからないのです。

(『社会の変え方』P94より引用)

くらたま

くらたまその目で子どもの安否を確認するということですね。

泉

泉そう。ほかでやってることのマネはするけど、バージョンアップして「明石モデル」にする。例えば、医療費の無償化も、ほかのまちの取り組みを、見たり聞いたりしてマネをしました。ちなみに、給食費の無償化はソウルのマネ。韓国直輸入です。

くらたま

くらたまそうなんですね。

泉

泉2022年度から生理用品を全市立小・中・高・養護学校の女子トイレに無料で置いています。これはニュージーランドのパクリ。

ほかにもあります。国連では、2006年、「私たち抜きに私たちのことを決めないで」という理念に基づき、障害当事者が参画して、障害者権利条約が審議されました。これも「明石モデル」にしました。障害当事者の方に、障害福祉だけではなく、すべての審議会に1割以上入ってもらうことにしたんです。

ルワンダ憲法を参考にしたんです。大虐殺のあとに世界の英知が集められてつくったのがルワンダ憲法なんです。その、もっとも新しい憲法を参考にして、明石市でも条例をつくりました。

明石市がやったことは、別に難しいことじゃないんです。どっかで成功してることをパクってアレンジするか、ほかの国でやってることを直輸入してニーズに応じてやっている。そういう意味では、明石市の政策はまず外れない。

くらたま

くらたまニーズを的確に実現させることが難しいと思います。

泉

泉政治や行政において、思いつきや博打をしたらあかんのですよ。「挑戦」という言葉は使いますが、施策としての「挑戦」はしていません。「置き」にいっているから。

くらたま

くらたま置きにいく?

泉

泉行政は、市民の命をはじめとした非常に大事なものを預かっている立場ですから、失敗は許されない。だから、石橋を叩いて、叩いて、叩いて、大丈夫であることを確認してから、第一歩を踏み出す。それが「置く」という表現の意図です。考え抜いて最後まで見通してやってるから、“こける”わけがないと思っています。

キーワードは「愛の手を差し伸べたら儲かります」

くらたま

くらたま市政における大切なことを教えてください。

泉

泉人口増や税収増は目的ではありません。私の目的は「やさしいまちをつくること」です。でも、「やさしいまち」をつくりたいからといって、財政が破綻に向かったら、誰もマネしないでしょう。

くらたま

くらたまそれはそうですね。

泉

泉まずは外部に評価してもらえるよう、最低限の人口増が必要だったわけです。ですから、明石市長になって10年連続人口増を実現しました。これぐらいせんと、みんな見てくれんから。税収増がなければ、持続可能とは言えないでしょう。

「潤ってます!」って言えば「ええ!そうなの?」ってなりますよね。それをしないと、周りがマネをしてくれない。

くらたま

くらたま説得力が違いますよね。

泉

泉例えば、明石市では飲食店に筆談ボードを置いてもらったり、簡易スロープを全額公費で設置してもらったりしています。

この取り組みをしているほかの市の多くは、助成金は半額です。なぜ半額なのかというと「スロープの設置が飲食店の儲けになる」という考え方だから。

そうじゃないんですよ。スロープをつけると、車いすの青年が入りやすいだけじゃなく、ベビーカーも入りやすいし、高齢者もつまづきにくい。お客さんが増えて飲食店も儲かる。それで税収が返って来て行政もハッピー。みんなが幸せになりますよね。

くらたま

くらたまいい循環ですね。

泉

泉商店街にも、障害がある方が働いているお店があります。設置の「働きかけ」はそういうお店からではありません。それをやってしまうと、周りからは「あそこの家は息子さんが障害者だからか」で終わってしまうんです。それでは変わらない。

福祉に最も冷たい“端っこ”をひっくり返すんです。端っこというのは、福祉事業から最も遠いということです。そこがひっくり返せれば「なんであいつが協力したんやろ」となって、そこからは全部が引っくり返る。オセロみたいにして。「泉なんかが選挙に通ったら明石はもう終わりや」と言っていた人間が、いまや協力してくれています。それで、明石の店は変わりました。

くらたま

くらたま想像すると「気持ちがいい」ですね。

泉

泉常に経済的利益が重要なキーワードですが、それだけじゃない。社会的評価や人に褒めてもらうこともすごくうれしいことです。これは社会的満足です。誰も気づかなくても良い行いをすることで満足する「心」もある。これが精神的満足です。この三つの強弱を使いこなさないと。

くらたま

くらたまどれも欠かせないですね。

泉

泉それでもスロープの設置が「手間」だと思う人もいる。既に設置してくれたお店を広報誌で紹介したら、そういう人も協力してくれるようになりました。

おまけに「私は障害者団体とも仲が良いから、みんなに食べに行こうって言いますわ」と。実際に食べに行ってもろたんです。ほんなら、客が増えるから売上が上がる。店主もうれしそうでしたね。逆に言うと、売上が上がらなければ、人は喜ばないんです。

くらたま

くらたまよく分かります。

泉

泉人は口で言ったからってやさしくはならない。人にやさしくしてもらうためには儲けさせなあかん。それがリアリティです。

でも、それは決して悪いことじゃないと思うんです。商売人にも家族がいるし、従業員に給料を払わなあかん。きれいごとやないですよ。日々、生きている方々に「やさしく」なってもらうためには、主たる目的となる儲けを生み出さないと。

くらたま

くらたまええ。きれいごとだけでは腹は満たされません。

泉

泉わかりやすい話をすれば、障害者への取り組みをすることで儲かるんだったら、それをやるんです。子どもも同じ。「子どもを応援したら儲かります」がキーワード。

くらたま

くらたま理想とお金儲けを結びつけることに、どこか抵抗がある方も多いのではないでしょうか。

泉

泉そうですね。でも、「恵まれない子どもたちに愛の手を」なんて言っても、誰もが支援を続けられません。

「愛の手を差し伸べたら儲かります!」。この精神も必要なんです。人間のリアリティに光を当てないと政策は継続しない。そこはシビアです。

私は、幼少期からの悔しい体験が強く心に残っているから、人間に対する見方がほかの人よりも冷めているんです。だから「この人が欲しいものは何か?」と考えて、それを渡す。人々が欲しているものを形にしていくことが政治の仕事だと思っています。

早朝の1時間が子どもたちとの時間だった

くらたま

くらたまこの12年、かなりお忙しかったと思いますが、ご家族とのお時間はどうやってつくってこられたんですか?

泉

泉市長になってからの12年間、5時半から6時半の1時間は、毎日子どもと過ごしました。

くらたま

くらたま泉さんは、たしか、「せっかち」なんですよね。市役所の食堂のきつねうどんは1分ほどで食べていた、なんて記事も拝見しました。そんな泉さんにとって「毎朝の1時間」は重みがありますね。

泉

泉夜はなかなか家族で「メシ」が食えません。だから、朝5時半になると、子どもを起こして積み木をしたり勉強を手伝ったりしてたんです。それから、シーズンで一回は子どもとの時間をつくって、日帰りで小旅行をしました。

くらたま

くらたま日帰りで?

泉

泉うちの子は、上がお姉ちゃんで下が弟です。季節に一度の小旅行は、それぞれの子が行きたいところに、それぞれ1回ずつ旅行に行きました。娘とは、デートですよね。

くらたま

くらたまいいですね。ちなみに、奥様はどんな方ですか?

泉

泉「活動家」ですね。こども食堂や虐待予防の活動をずっとやってきました。子どものときから目的がはっきりとしていて、中学校でボランティアサークルを立ち上げて社会活動に取り組んできたような人です。

「人を助ける」ような人生を送っています。「今はあなたの妻でいることが人助けになっている。私は“どうかしてる人”を助けてるのよ」って私のことを言ってるんやけど……。

くらたま

くらたま(笑)。愛情深い奥さん。

泉

泉そういう意味では「今の世の中をもうちょっと良くしたい」という思いが一致しているのではないでしょうか。

くらたま

くらたまいやぁ面白い。お話は尽きないところですが、残念ながら、お時間がたってしまいました。泉さんの「社会は変えられる」という思いを引き継いでいく人がたくさん生まれたら素晴らしいなと感じました。

今後のご健闘も楽しみにしています。今日は、ありがとうございました。

- 撮影:新井章大

泉房穂

1963年、明石市二見町生まれ。元NHKディレクター・弁護士・社会福祉士・明石市市長。「5つの無料化」に代表される子ども施策のほか、高齢者、障害者福祉などに力を入れて取り組み、市の人口、出生数、税収、基金、地域経済などの好循環を実現。人口は10年連続増を達成。柔道3段、手話検定2級、明石タコ検定初代達人。